Полная версия

Магда Нахман. Художник в изгнании

Как и многие молодые женщины их поколения и их круга, старшие сестры Магды не думали о призвании или профессии. Они вышли замуж вскоре после окончания гимназии, хотя старшая сестра, Элеонора, была талантливой певицей и продолжала брать уроки пения некоторое время после своего замужества. А следующая сестра, Эрна, как и Магда, получила диплом гувернантки и учительницы прогимназии, но воспользовалась им только по нужде в 1930-е годы. Третья сестра, Адель, вместе со своим мужем из Пруссии открыла училище иностранных языков в Лозанне, но неизвестно, преподавала ли она сама там.

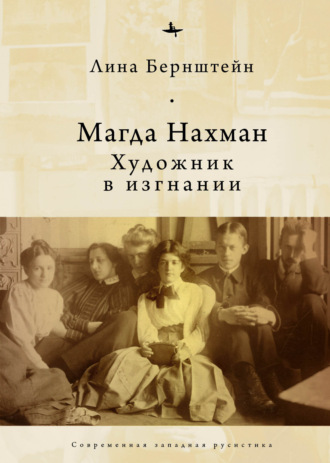

Магда, младшая из сестер, оказалась наиболее независимой. Социальные нормы менялись, все больше женщин приобретали профессии (особенно в области образования и медицины), а Санкт-Петербург давал возможность для профессионального выбора. Магда не собиралась останавливаться на полученном в гимназии образовании. Надо было только избрать путь. Она могла стать переводчиком с немецкого, французского, английского и даже итальянского языков. Была квалифицированным стенографистом. Увлекалась историей и даже подала прошение на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (гимназический диплом позволял ей записаться в качестве вольнослушательницы). Но самым большим увлечением Магды было искусство. Она начала посещать занятия по живописи в Обществе взаимного вспомоществования русских художников еще до окончания экзаменов в гимназии. Там она встретила других начинающих художников, и некоторые из них стали ее ближайшими друзьями: Юлия Оболенская, Наталья Грекова и Варя Климович-Топер («наш квартет», как называли себя девушки) (рис. 15). Все четверо вскоре стали ученицами великого художника и педагога Льва Бакста.

Весна 1906 года, Магде – семнадцать лет. Ее юность пришлась на время появления новых художественных форм в литературе, искусстве, театре, балете и музыке; на время социального брожения, политической нестабильности и меняющихся социальных норм, вкусов и даже моды в одежде и прическах. Такая обстановка давала надежду и звала испробовать свои силы.

Глава 3

Школа и учитель[17]

Весна двадцатого века застает нас во время полной распутицы направлений в живописи. Многое оттаяло под горячими лучами; многое разрушилось. Нагретый воздух туманен и кишит новыми существами, с блестящими, хрупкими крылышками. Быть может, им суждено жить всего лишь один день… Новые направления, новые школы растут с неимоверною быстротою.

Лев БакстВ начале XX века в художественных школах Санкт-Петербурга господствовала консервативная методика преподавания, применяемая в Императорской академии художеств. Выставки работ учеников петербургских школ, по словам видного художественного критика Александра Ростиславова, производили «странное впечатление. Представьте себе художественную школу, в работах учеников которой менее всего сказывается именно истинная, оригинальная художественность». После посещения выставки в музее Училища барона Штиглица критик писал: «Странно выносить с выставки художественной школы впечатление, что истинная цель школы не художество, а почтенные качества: усидчивости, трудолюбия и аккуратности»[18].

Передвижники, покинувшие Академию в 1860-х годах в знак протеста против ее консерватизма, уже не могли предложить ничего нового, а некоторые из них вернулись в Академию и учили по старинке.

Позже, в 1926 году, подруга Магды, художница Юлия Оболенская, так описывала художественное образование в Санкт-Петербурге в первое десятилетие двадцатого века:

В это время Академия художеств уже не пользовалась никаким авторитетом, и преподаватели, сами академисты, отговаривали учеников от поступления в Академию. В свое преподавание они вносили ту же бессистемность, какую сами получили из Академии: оно сводилось к указанию отдельных ошибок в рисунке, а в живописи – к отдельным маленьким рецептам, различным у каждого преподавателя…. Молодежь бродила впотьмах, приходила в отчаянье, пыталась переменить школу[19].

Такова была ситуация в Обществе взаимного вспомоществования русских художников, где Магда и Юлия начали заниматься в 1906 году после окончания гимназии. Как отмечает Юлия в своих мемуарах, некоторые учителя были лучше других, и поэтому группа студентов (в том числе Юлия, Магда, Наталья Грекова и другие) обратились к администрации с просьбой дать им возможность заниматься только у этих учителей. Администрация отказалась. В знак протеста Магда и ее друзья-единомышленники решили в конце весеннего семестра 1907 года оставить Общество и пригласить одного из лучших учителей, Дмитрия Кардовского[20], вести занятия, которые молодые художники взялись финансировать сами. Они назвали будущую мастерскую «Новая школа», арендовали помещение и планировали начать занятия осенью после окончания каникул.

Но когда наступила осень, ремонт нанятого помещения еще не был завершен, и поэтому открытие «Новой школы» задерживалось. Магда и несколько ее товарищей, в том числе Юлия Оболенская и Наталья Грекова, решили использовать эту задержку и начали посещать занятия в школе Званцевой, открывшейся в 1906 году, для которой ранее они не считали себя достаточно подготовленными. Подход Льва Бакста (1866–1924), художественного руководителя школы Званцевой и одного из основателей «Мира искусства», потряс их, перевернул их представления об искусстве и его преподавании. Как позже вспоминала Юлия, «уже через месяц обучения именно у Бакста прозревшие глаза <учеников> видели остро и ярко, и мы ходили как в чаду от нахлынувшей радости нового зрения»[21].

Когда к концу осени «Новая школа» наконец открылась и им пришлось покинуть Бакста, молодые художницы восприняли это как большое несчастье. Их подавленность переходом от Бакста к Кардовскому была настолько ощутима, что через месяц соученики освободили их от обязанности платить за «Новую школу» и разрешили им вернуться в школу Званцевой. Бакст стал ключевой фигурой в их становлении как художников. Здесь же они нашли близких по духу друзей. Так, осенью 1907 года началась их серьезная профессиональная подготовка.

Следуя совету друга детства и близкого родственника, художника К. А. Сомова (1869–1939), Елизавета Николаевна Званцева (1864–1921) в 1906 году открыла в Санкт-Петербурге художественную школу. Сомов уверял ее, что «в Петербурге <была> настоятельная потребность в хорошей школе»[22]. Сама Званцева в молодости училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1885–1888), а затем в Императорской академии художеств в классе И. Е. Репина. Сильная, независимая, в каком-то смысле даже своенравная и в то же время мягкая и добрая, Званцева очаровала Репина. Он влюбился в нее, и в 1889 году, во время визита в ее усадьбу Тарталей под Нижним Новгородом, написал пять ее портретов[23]. Репин умолял ее отозваться на его чувство, посылал многочисленные письма и страдал:

Как я Вас люблю! Боже мой, боже, я никогда не воображал, что чувство мое к Вам вырастет до такой страсти. Я начинаю бояться за себя… Право, еще никогда в моей жизни, никогда никого я не любил так непозволительно, с таким самозабвением… Даже искусство отошло куда-то и Вы, Вы – всякую секунду у меня на уме и в сердце. Везде Ваш образ. Ваш чудный, восхитительный облик, Ваша дивная фигура с божественно-тонкими, грациозными линиями и изящнейшими движениями!!! Как я прежде не видел всего этого? Удивляюсь, не понимаю! Как не мог видеть раньше Ваших душевных особенностей, Вашей нравственной красоты. Ваша душа так неподражаема, так изящна, в ней столько простоты, и правды, и глубины ума…[24]

Письмо подписано «Ваш раб». Званцева не могла ответить Репину взаимностью, хотя и оставалась его преданным другом. (Елизавета Николаевна замуж не вышла, а позже – по крайней мере с 1906 года – установила отношения с Еленой Ивановной Кармин, с которой она провела всю оставшуюся жизнь.)

В 1897 году Званцева оставила Академию и вместе с Сомовым переехала в Париж, где она посещала мастерские Коларосси и Жюлиана, которые, в отличие от консервативной Французской академии художеств, принимали женщин и давали им возможность писать обнаженную мужскую натуру. Женщины-художники из многих стран Европы и Америки приезжали в Париж для занятий в этих мастерских[25], а по возвращении домой многие из них открывали художественные школы, становились хозяйками художественных салонов и всячески способствовали женскому образованию. Званцева, как и ее соученики, приобрела опыт более прогрессивного обучения искусству. Кроме того, она имела возможность познакомиться с работами знаменитых выпускников этих мастерских, таких как Пьер Боннар и Эдуар Вюйар. В отличие от многих российских художников и любителей живописи, она была хорошо знакома с импрессионизмом и постимпрессионизмом. Ее собственные художественные вкусы начали медленно меняться в сторону более абстрактных подходов (но еще в 1898 году Сомов называл ее «моя дорогая передвижница»).

Званцева вернулась в Москву в 1899 году и открыла частную художественную школу, в которой преподавали известные художники Константин Коровин, Валентин Серов и ученик Серова – Николай Ульянов. В первые годы ее московская школа пользовалась популярностью, но постепенно, по разным причинам, интерес к ней пропал, и в 1906 году по совету Сомова Званцева перевела школу в столицу. В качестве учителей Сомов рекомендовал Званцевой своих близких друзей и коллег Бакста и Добужинского (1875–1957). Елизавета Николаевна последовала его совету, а Бакст и Добужинский приняли ее предложение. Художественная мастерская Званцевой (Школа Бакста и Добужинского) просуществовала в Петербурге до 1917 года.

Бакст и сам давно думал о реформах в художественном образовании и принял руководство школой с энтузиазмом. Осенью 1906 года, сразу после открытия, Бакст писал жене: «По моему предложению переменили всю систему преподавания. Посмотрим, что из этого выйдет»[26]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

О судьбе архива Оболенской см. [Алексеева 2017: 15–16].

2

[Free Press Bulletin. 1951. February 14]. Все переводы сделаны автором.

3

[Aesthetics 1951: 2-18]. «Aesthetics» поддерживал и популяризовал современных индийских художников. В нем печатались иллюстрированные очерки о новых достижениях в мире искусства. В одном и том же номере можно было увидеть работы современных индийских художников М. Ф. Хусейна, Джамини Роя, К. X. Ары и работы Пикассо, Брака и Матисса, а также репродукции картин китайских и японских мастеров. Журнал стремился представить своим читателям различные эстетические взгляды.

4

В 1946 году Петраш открыл международный центр (ИИЯ) в Бомбее, а затем его филиал в Нью-Дели (1950). Он организовывал спектакли, радиопередачи о культуре и выставки, в том числе несколько персональных выставок Магды, две из которых прошли посмертно: одна в Бомбее в 1951 году (упомянута выше), другая – в Нью-Дели в 1952-м. Петраш поддерживал и пропагандировал современное индийское искусство, выставляя работы многообещающих начинающих художников (например, С. X. Разы).

5

Оскар Браун был главным судьей Бомбея.

6

См. [Oesterheld 1999: 26].

7

Из электронного письма Нергиш Теджани, 2012.

8

Скорее всего, Магда и Ачария поселились в этой «лачуге» к концу лета 1940 года. В письме от 22 сентября 1940 года Адель спрашивала сестру: «Как твоя новая квартира? Надеюсь, более прочна, чем прошлая?»

9

[Franz 2015: 182].

10

Бомбейское художественное общество начало свою работу в 1888 году как выставочная организация для профессионалов и художников-любителей Бомбея. К 1930-м годам оно стало более профессиональной организацией с отборочной комиссией для выставок, наградами за лучшие работы и продажей работ широкой публике. В 1939 году оно приобрело постоянное помещение для лекций, дискуссий, небольших периодических художественных выставок и ежегодной выставки работ членов общества. Оно также организовывало выставки в городе Пуна. См. [Bombay Art Society 1949]. Книга прекрасно иллюстрирована бомбейскими художниками.

11

[Mitter 2007: 227].

12

[Dalmia 2000: 59].

13

[Ghandhy]. Схожие процессы можно наблюдать в американском искусстве в годы войны. Мэри Дирборн, пишущая об американском искусстве во время Второй мировой войны, отмечает: «Влияние идей и энергия, которые <европейские> эмигранты военного времени принесли на американскую художественную сцену, были мощным двигателем в развитии американского экспрессионизма» [Dearborn 2004: 242].

14

Цит. по [Aesthetics 1951: 15].

15

Сообщено внучатой племянницей Магды Наталией Микаберидзе.

Нефтедобывающая компания «Нобел бразерз петролеум» была основана Робертом и Людвигом Нобелями в Баку в 1876 году. В 1879 году она была преобразована в акционерное общество со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Их младший брат Альфред известен как изобретатель динамита и основатель Нобелевской премии.

16

Альфред Лоренс – один из первых профессиональных фотографов, работы которого имели коммерческий успех.

17

Эта глава частично основана на: [Бернштейн, Неклюдова 2017].

18

[Ростиславов 1901: 50].

19

[Оболенская 2011:211].

20

Дмитрий Кардовский (1866–1943) – русский художник, иллюстратор, сценограф.

21

[Оболенская 2011: 218–219].

22

[Сомов].

23

Только один из портретов сохранился и теперь находится в художественном музее Хельсинки «Атенеум».

24

Илья Репин. Письмо от 28 января 1889 года в: [Репин 2001: 667].

25

Десятилетием раньше в этих же мастерских занималась Мария Башкирцева. Недавняя выставка «Художницы в Париже, 1850–1900» в музее «Кларк» в США открылась ее картиной «В мастерской».

26

Лев Бакст, письмо от 29 ноября 1906 года, РО Государственной Третьяковской галереи, цит. по [Пружан 1965: 120]. Женой Бакста была дочь Павла Третьякова – Любовь Павловна (в первом браке – Гриценко).