Полная версия

Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, исправленное и дополненное издание. Часть I.

Правдиво, но очень кратко описана эта война в «Истории Башкортостана с древнейших времён до наших дней» 2004 года под редакцией И. Г. Акманова в 2-х томах на одной, 346-й стр. первого тома. А Урланис Б. Ц. в своём капитальном исследовании «Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооружённых сил Европейских стран в войнах XVII—XX вв.» дополнил цифрами общих потерь сторон74. Но потери башкир остались неизвестными.

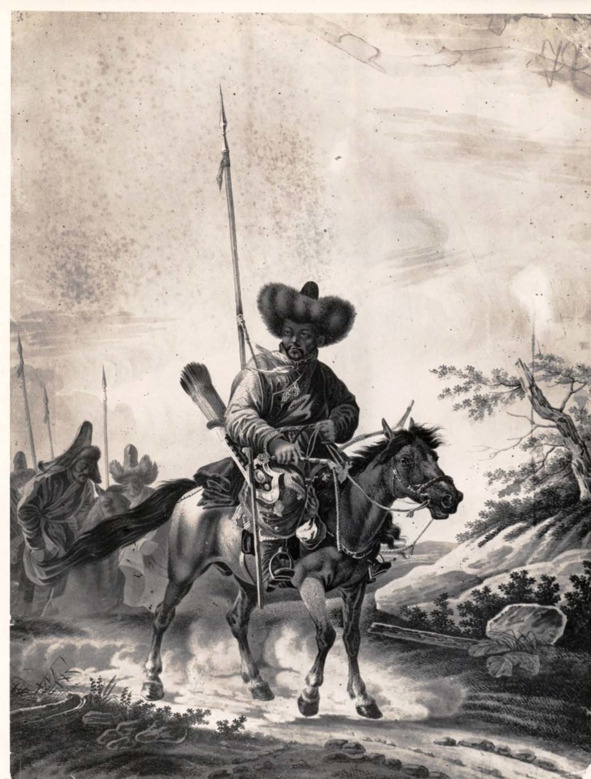

Кандидат исторических наук Сапожников А. И. из Санкт-Петербурга дополнил данные в 2008 г. информацией о боевых действиях ещё двух пятисотен башкирских казаков, воевавших под началом графа Толстого. В 2011 году Рахимов Р. Н. в статье «Прусский поход 1807 года» в 4-м томе «Истории башкирского народа» добавил фамилии командиров 14-ти пятисотенных команд из 20-ти, но повторил описание боевых действий только тех же двух башкирских полков под командованием атамана Платова75. В середине юбилейного, 2012 года вышел в свет сборник документов и материалов «Вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 года». И в нём приведены лишь три цитаты о башкирах того периода из книги Бретона Ж.-Б. «Россия, или нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи», где иллюстрации сделаны Дамом Дэмартрэ и англичанином Робертом Кер – Портером в 1806 – 1807 гг.76. Характеризуя вышеперечисленные труды, вынуждены отметить, что сведения о башкирах 1805—1807 гг. приводятся там, в лишь виде редких упоминаний.

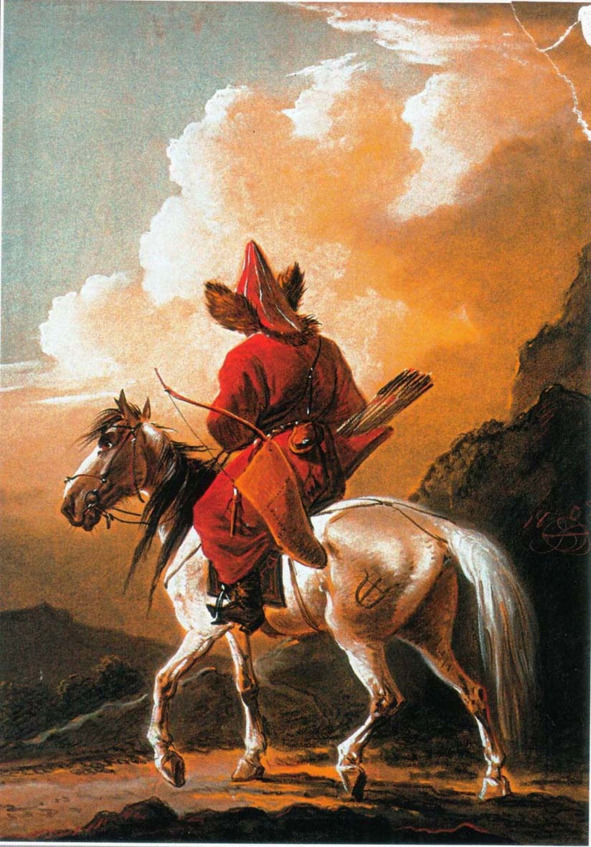

Военоначальник – башкир. Худ. Р. К. Портер. Гравюра, изданная в Лондоне в 1809 г.

В конце 2012 и в 2013 годах зав. отделом ЦИА РБ Гатиятуллин З. Г. из-за «нехватки места» в юбилейном научном сборнике республики 2012 года под редакцией Рахимова Р.Н. вынужден был напечатать подготовленные формулярные списки участников войн 1805—1807 гг. в журнале «Ватандаш-Соотечественник». В номере 11 за 2012 год опубликован «Список участников антинаполеоновской кампании 1805 – 1807 гг. по формулярным спискам 1838 года». Там приведены 105 фамилий башкир только из одного 6-го кантона Башкортостана с указанием имени, звания, деревни проживания, доживших до их учёта через 31 год после войны. Замечательное начинание, хорошо, что он продолжил позже публикацию списков участников на основе формуляров и по остальным кантонам Башкирии в 2013 гг. Например, в 12 номере 2012 года привёл 13 фамилий по 7-му кантону, в 4-м номере 2013 года – 31 воина по 9-му кантону и 19 воинов по 10-му кантону. А в 12-м номере 2013 г. обнародовал ещё 17 фамилий из 12 кантона77. Записи этих формулярных списков гласят: «с 1806 по 1808 год с 5 (6,7) -м башкирским полком был в армии»; «в 1807 году участвовал в походе до Вильно»; «Хорунжий Айчувак Узенбаев сын, участвовал в походах в 1792 году с башкирским полком в Шведской кампании, в 1807 г. был в армии с 1-м башкирским полком»; «в 1807 г. с 1 (2, 3) -м башкирским полком был в армии»; «Зауряд-хорунжий Ишсары Сулейманов сын в 1807 и 1811 гг. был в армии в 1-м башкирском полку»; «Зауряд-есаул Кинзябай Зюмагулов Давлетбаев в 1807 и 1811 гг. был в армии с 8-м башкирским полком»; «Зауряд-сотник Сазанбай Мустафин сын в 1807 г. с 1-м, в 1812 г. с 8-м башкирским полком служил в армии»; «в 1807 г. служил на прусской границе»; «14 класса Фейруша Сагитов сын Нураев с 1806 по 1809 гг. был на прусской границе»; «Урядник Фейрушат Сейфуллин сын Сафиков с 1805 по 1809 гг. служил на прусской границе»; «в 1807 г. находился в г. Москве»; «Зауряд-сотник Ибетулла Губейдуллин в 1807 и 1812 гг. находился в Москве, имеет серебряные медали в память 1812 г. и за взятие Парижа»78. Так как у многих рядовых башкир и зауряд-офицеров, чьи формуляры велись тщательнее, концом службы в военной кампании обозначен 1808 или 1809 годы, то можно считать, что башкиры участвовали в Русско-шведской войне 1808 -1809 годов. Как минимум – прикрывали западные границы империи на потенциально прорывных участках границы в районе боевых действий.

На основании всех перечисленных сведений приходим к выводу, что историография участия башкир в войнах 1805, 1806—1807 гг. настолько мала, что её невозможно и не нужно делить на какие-то периоды и, тем более, этапы.

– Мемуары участников войн с французами Р. Вильсона, П. Чуйкевича, Д. Давыдова, Ф. Н. Глинки и др. в ряде случаев можно уверенно считать исследовательскими работами.

А название монографии Роберта Вильсона «Краткие замечания о свойстве и составе русского войска и Обзор кампании в Польше в 1806—1807 гг.» уже в первой половине заголовка говорит об исследовательском характере труда. В нём, помимо прочего, Вильсон восхищался и пиконосной кавалерией, которой не было в Великобритании. И по его предложению, Великобритания завела такую кавалерию, правда не столь удачно, как донские или башкирские казаки. Чуйкевич заметил и описал казачье ноу-хау в противостоянии тяжелой коннице в атаке монолитной колонной: «Лёгкий фронт казаков расступался, и неприятель видел себя окружённым и поражаемым дротиками со всех сторон» (стр. 50). Это изобретение широко использовалось и в войну 1812—1814 гг. А лёгкая кавалерия других армий тех десятилетий этого не умела.

– Но в целом надо согласиться с выводом Безотосного В. М. из ГИМа: «Как всю кампанию, так и отдельные её сражения часто именуют „неизвестными“, что в целом отражает действительное положение в изучении этой проблематики»79.

Прямые боевые потери: русские потеряли в 3-х крупных сражениях 1805 года убитыми, ранеными и попавшими в плен 25 тыс. человек, в 7-ми крупных сражениях 1806—1807 годов – 59 тыс. человек. Потери башкир, к сожалению, остались неизвестными. Число убитых (включая умерших от ран) и раненых французской и союзных с ней армий, составило в 1805 году – 48,8 тыс. человек, в 1806 г. – 40,45 тыс. человек, в 1807 г. – 85,25 тыс. человек80. Но с учётом санитарных безвозвратных потерь, тот же Урланис пишет, что «Общие потери за кампанию 1806—1807 гг. превышали 70 тыс. человек. Если к ним прибавить ещё число погибших под Гейльсбергом и Фридландом, то потери русских за всю войну с Наполеоном до заключения Тильзитского мира составили 150 тыс. человек, из них убито и умерло от болезней около 60 тыс. …Шамбре полагает, что в 1806—1807 гг. во французской армии, действовавшей в Польше и Пруссии, погибло (только) от лихорадки и горячки до 80 тыс. человек». К этому надо добавить 28 тыс. человек наполеоновской армии убитыми и умершими от ран. А всего, по подсчётам Урланиса, число убитых (включая умерших от ран) и раненых солдат и офицеров французской и союзных с ней армий составило: в 1806 году 40450 человек, в 1807 году – 85250 человек81. После подписания Тильзитского мира в июле 1807 года только часть башкирских полков возвратились на родину.

Большая, названная позже Отечественной, война была неизбежна. «Эта закономерность определяется тем, что император Франции Наполеон вёл целый ряд захватнических войн и стремился к господству в Европе, подчинил себе почти весь континент, осталась только Россия. Россия сама вела устойчивую и неизменную внешнюю политику, направленную против агрессивных устремлений Франции, и боролась за установление легитимизма в Европе»82.

Русская армия, начиная с 1805 года, стремительно овладевала новыми передовыми наработками французской армии, начиная с призывов и обучения пополнений, униформы и кончая тактикой ведения боевых действий. Например, при Аустерлице русская армия имела устаревший линейный боевой порядок ещё 18 века, но уже при Прейсиш – Эйлау полки второй линии были построены в ударные колонны. Сочетание эффективных приёмов, наработанных Наполеоном в бесконечных захватнических войнах в Европе с достоинствами самой русской армии, включая наличие многочисленных полков неутомимых казаков, позволило затем стать ей вновь сильнейшей армией в мире. Именно в эти годы появились коллективные георгиевские награды: штандарты, знамёна, трубы, кормовые флаги и пр. Ими награждались наиболее отличившиеся на поле боя полки и батальоны. «Первым георгиевское знамя получил в 1806 году Киевский гренадёрский полк. Во-вторых, было введено награждение простых солдат – нижних чинов, как их тогда называли. В 1807 году специально для них появился Знак отличия Военного ордена. В народе его прозвали „егорьевским крестом“ или просто „георгием“. Первым кавалером Знака отличия стал унтер – офицер Егор Митрохин за битву под Фридландом 2 (14) июня 1807 года»83

Профессиональным историкам хорошо известно, что Россия извлекла полезные уроки из войны с Наполеоном 1806—1807 годов и «для ускорения подготовки резервов в 1808 г. были созданы запасные рекрутские депо»84. Резервные батальоны и эскадроны, согласно десяткам документов, формировались для каждого регулярного полка русской армии. Там молодые рекруты изучали азы военного дела: строевую подготовку, владение оружием, совершали длительные переходы в полном обмундировании. Генерал И. И. Краснов вспоминал о положении на Дону накануне 1812 года: «В то время полки за полками беспрестанно выходили с Дона на службу, а в старые полки высылались частые команды для пополнения убыли (!); со службы же полки давно не возвращались, и многие из них находились там лет по десять и более»85. Напомню, все национальные иррегулярные полки создавались Указами императора по образцу донских.

Подавляющее большинство казачьих полков продолжили службу в армии и после завершения военных действий. «В июле 1807 года пятнадцать полков отправились под командой Платова в Молдавскую армию. Одиннадцать полков были оставлены на прусской границе в распоряжении генерала Римского-Корсакова. Их распределили по четырём корпусам, по одному на дивизию. В корпусе князя Горчакова – полки полковника Исаева 2-го, войскового старшины Киселева (третий казачий полк в этом корпусе был Тептярский). Полк Попова 5-го сменил в Риге полк Мельникова 2-го. Временно на западной границе остался и полк Грекова 9-го. По окончании в 1807 г. военных действий против французов только три казачьих полка были отправлены на Дон и распущены»86. К.и.н., а ныне д. и. н. Сапожников А. И. ничего не пишет здесь о башкирских полках, но если сопоставить его сведения с сохранившимися послужными списками башкир 1807—1809 гг., то становится понятным, что и они были также распределены по армиям, корпусам и западным границам.

После подписания Тильзитского мира в июле 1807 года, Александр 1 решил воспользоваться предоставленной передышкой, чтобы укрепить русскую армию, обезопасить северные и южные границы империи. Первое, что ему удалось добиться от Наполеона, это сохранение, пусть и сильно урезанного, Прусского королевства, которое французский император первоначально собирался уничтожить и включить в состав своей империи. Сохранение независимой Пруссии позволяло использовать её как плацдарм в случае начала нового противостояния с Францией. «Пруссии были оставлены «Старая Пруссия», Померания, Бранденбург и Силезия. Всё остальное и на западе и на востоке было у неё отнято.

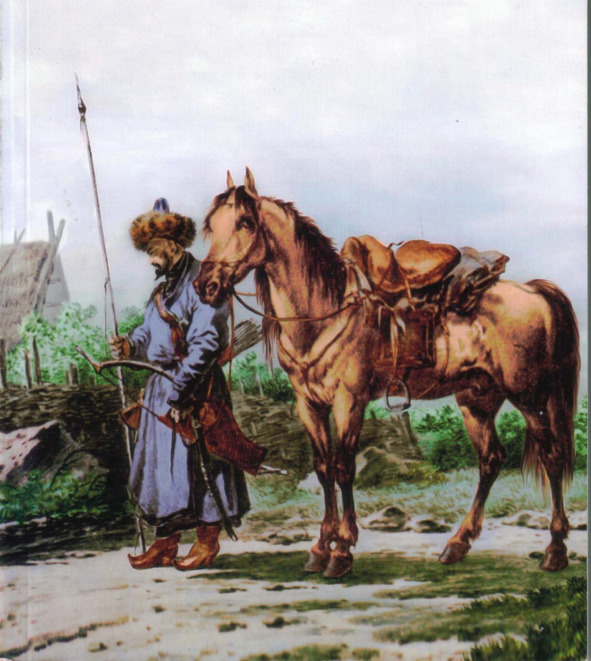

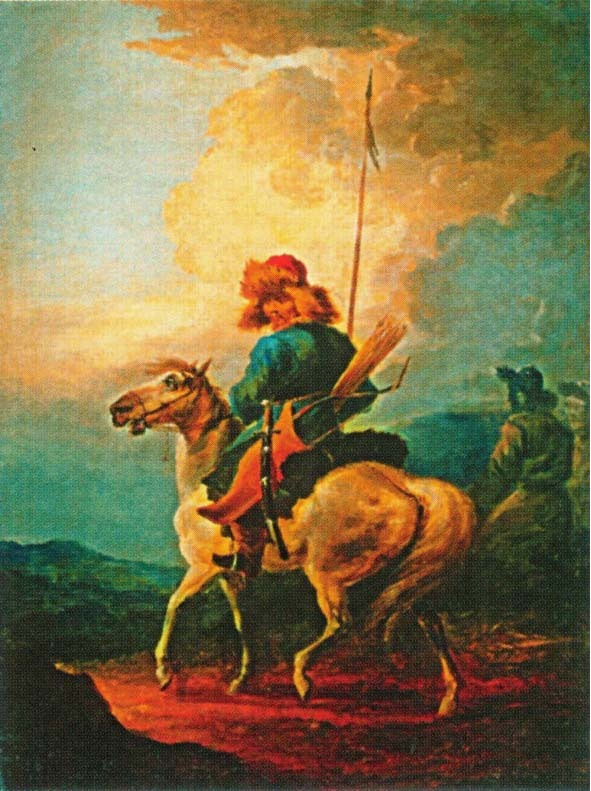

Башкир с лошадью. Худ. А. О. Орловский. Акварель, 1809 г. ГРМ.

Наполеон при этом постарался совсем растоптать национальное самолюбие Пруссии, вставив в 4-ю статью Тильзитского договора, что он возвращает названные четыре провинции, т. е не стирает окончательно Пруссию с лица земли «из уважения к его величеству императору всероссийскому». Все владения Пруссии к западу от Эльбы вошли в образованное теперь Наполеоном новое королевство Вестфальское, в состав которого Наполеон включил ещё и Великое герцогство Гессенское, а вскоре и Ганновер. Это новое королевство Наполеон отдал младшему своему брату Жерому Бонапарту. Из отнятых у Пруссии польских земель (Познанской и Варшавской областей) было создано Великое герцогство Варшавское, куда в качестве великого герцога Наполеон назначил своего нового союзника, саксонского короля»87.

Континентальная блокада (навязанная Наполеоном) была невыгодна, так как означала полное прекращение торговых контактов с крупнейшим импортёром российского сырья – Великобританией. Однако, будучи незаурядным дипломатом, император смог использовать Континентальную блокаду на благо России. Якобы с целью заставить Швецию разорвать её союз с Англией и вынудить соблюдать Континентальную блокаду, Александр начал с ней войну, нанёс ей поражение и по заключённому в сентябре 1809 г. мирному договору получил в вечное владение всю Финляндию и Аландские острова. Эти приобретения играли важнейшую роль в обороне Петербурга от возможного удара по нему с Балтийского моря или с территории Швеции.

В Списках награждённых башкир по итогам Отечественной войны 1812 года, публикуемых профессором А. З. Асфандияровым, у многих башкир из 10 и 11 кантонов есть ещё и приписка: «Участник Прусской кампании 1807—1809 гг.»88. Но в 1809 году была уже не Прусская кампания, а по факту – война со Швецией.

(Древние архивные документы свидетельствуют об активном участии башкир уже в самых первых войнах со Швецией за выход Московского царства к Балтийскому морю).

Тильзитский мир позволил Александру 1 активизировать боевые действия и на юге, где Россия с 1806 г. с переменным успехом вела войну с Турцией.

В Париже молодые порученцы царя А. И. Чернышев и граф К. В. Нессельроде организовали мощную разведывательную сеть. В числе их платных информаторов были министр полиции Ж. Фуше и служащий военного министерства М. Мишель, который составлял ежедневную сводку французского генерального штаба.

«30 декабря 1810 г. французские войска захватили владения герцога Ольденбургского, который приходился дядей императору Александру 1, чей сын Георг был женат на сестре государя. Суверенитет герцогства был предусмотрен Тильзитским договором, поэтому изгнание Герцога и присоединение его владений к Французской империи были вызовом и личным оскорблением для русского императора. Россия заявила резкий протест, который Наполеон проигнорировал.

Начало 1811 г. было ознаменовано сосредоточением наполеоновских войск в Германии. И всей Европе уже было ясно, что они должны будут действовать против России. Париж напоминал военный лагерь, где постоянно делались смотры войскам, отправлявшимся за Рейн. 18 декабря 1811 г. князь А. Куракин доносил из Парижа Александру I: «К сожалению, должен повторить, что война не подвержена уже ни малейшему сомнению». И уже к концу апреля 1811 г. Наполеон не скрывал своих военных приготовлений к войне с Россией. «Сообщите Пруссии, – указывал он Б. Мааре 30 апреля 1811 г., – чтобы она оставалась спокойной и не предпринимала никаких действий, пока моя война с Россией не закончится»89.

С нарастанием угрозы нападения на Россию со стороны наполеоновской Франции правительство было вынуждено принять разнообразнейшие меры по увеличению численности и укреплению армии. «За два предвоенных года военные расходы России составили 205,7 млн. рублей, что превысило аналогичные расходы за 1807—1809 годы в 1,3 раза. 1-я армия прикрывала Петербургское направление. 2-я армия сконцентрировалась на московском направлении. 3-я армия расположилась на киевском направлении. Северные границы прикрывали войска Нарвского корпуса. Южные границы защищала Дунайская армия и войска, расположенные в Закавказье»90. За короткое время армия получила новые Уставы, новую структуру управления, новую, более удобную форму и многое другое.

В том числе решили задействовать и национальные части. 7 апреля 1811 года оренбургскому генерал-губернатору Г. С. Волконскому было приказано сформировать два пятисотенных полка из башкир и один полк из ставропольских калмыков. Приводим этот подробный и интересный указ:

1811 г. Апреля 7 – Указ генералу от кавалерии князю Волконскому о сформировании двух башкирских полков.

«Для усиления армии нашей легкими иррегулярными войсками и чтобы приобучить на будущее время к службе калмык и башкир, обитающих в краю, управлению вашему порученному, признали мы за нужное нарядить три полка, один из ставропольских калмыков и два из башкир, для чего повелеваем вам:

Полк Ставропольский составить из 560 человек рядовых при атамане их и надлежащем числе офицеров и урядников, Башкирские же два полка, назвав по нумерам, должны быть каждый из 500 человек, определяя к каждой 5- сотенной команде из них же командира и старшин, по примеру прочих иррегулярных войск.

Башкир. Худ. А. О. Орловский. Пастель, 1808 г. Русский музей, СПб.

Назначение сборных мест зависит от собственного рассмотрения вашего с тем однакож, чтоб сие происходило со всевозможною поспешностью. Как скоро оные полки соберутся, велеть им следовать каждому особо к Симбирску, снабдить каждый маршрутом, а копии с них прислать к военному министру, уведомляя его и о времени, когда и откуда которая команда или полк в поход выступает, дабы военный министр мог встретить их заблаговременно предписаниями о дальнейшем их назначении.

В каждый полк прикомандировать одного надежного и исправного армейского или гарнизонного штаб-офицера и снабдить его инструкциею о соблюдении в пути во всем должного порядка.

Ставропольские калмыки должны будут иметь исправное оружие по положению, а башкиры употребляемые по их обыкновению. Всем им быть о дву – конь.

Жалование имеют получать все рядовые, каждый по 12 рублей в год и указанный месячный провиант; да на одну лошадь фураж в натуре, а на другую за оный деньгами по справочным ценам; офицеры же и старшины против офицеров гусарских полков с того времени, как они за 100 верст от сборных мест найдутся по самое возвращение их в домы.

При выступлении всем, как офицерам и старшинам, так и рядовым, на исправу выдать в зачет полутретное жалованье: на что к вам и особая сумма доставляется. На покупку в тех местах, где казенных магазинов не будет, провианта и фуража отпустить в каждый полк начальникам по 2 000 рублей, в коих они отчет дать обязаны. Сумма же на то равномерно к вам посылается.

О успехе в исполнении по сему, равно и о том, кто вами избран будет в каждый полк начальником и кто из штаб-офицеров к ним прикомандированы будут, имеете доносить мне и военного министра уведомлять»91.

Получив данный указ, военный губернатор края Волконский разослал предписание начальникам некоторых кантонов, в силу чего последние стали снаряжать башкир в полки. В 6-м башкирском кантоне в мае 1811 года была сформирована команда из 1 000 человек, названная резервной, под начальством певца и кураиста дистаночного начальника Буранбая Кутучева, несправедливо сосланного впоследствии в Сибирь на поселение.

Кроме того, там же «выбором приуготовлено было к походу» в армию пятисотенный полк под командованием дистаночного начальника Юлбариса Бикбулатова, впоследствии командира 14 (15) -го башкирского полка. В 5-м башкирском кантоне начальником Кулуем Кучуковым тогда же было назначено в армию – 65, в резервную команду – 150 башкир. В 7-м кантоне поручиком Юмагуловым была сформирована тысячная резервная команда92.

Как видно, формирование полков и резервных команд шло полным ходом. Эти полки, предназначенные для пополнения Западной армии, назывались 1-м и 2-м, первый был сформирован в 7-м и 9-м, а второй – в 7-м и 12-м башкирских кантонах93. В мае их формирование было закончено.

В апреле того же 1811 года Александр I назначает главнокомандующим Молдавской армией Кутузова. «В войне с Турцией 1806—1812 годов Михаил Илларионович действовал по-суворовски – „не числом, а умением“. Блестящим манёвром Кутузову удалось окружить турецкую армию возле города Рущук на берегу Дуная, блокировав переправы через реку. Через некоторое время, потеряв более двух третей своего состава, турецкая армия сдалась на милость победителей. В этих событиях проявился не только военный, но и дипломатический талант Кутузова. В мае 1812 года он сумел добиться подписания мирного договора в Бухаресте. Россия присоединяла к себе Бессарабию»94.

В июне 1811 года 1-й Башкирский полк прибыл в Симбирск, через который направился в Муром, потом в Покров Владимирской губернии и 26 июля прибыл в Серпухов. Там он и зазимовал. 2-й полк (командир – майор И. Курбатов) был направлен в г. Рыльск. После зимовки в Курской губернии прибыл в г. Луцк. В юбилейном 2012 году кто-то быстро распространил в Уфе мнение, похожее на дезинформацию, что якобы 1-й Башкирский полк был там переодет в обычную казачью форму. Между тем, доктор исторических наук Уташ Очиров в 2013 году разобрался, кого же переодели-таки фактически:

«По оценке Ртищева (кавказского военного губернатора, командующего 19-й дивизии, генерал-лейтенанта – авт.) в этом полку (1-м Калмыцком) „люди одеты нехорошо и до половины не вооружены по причине скорого их из жилища выступления“. Действительно, в наличии имелось лишь 268 ружей, 137 сабель, 445 пик, однако Тундутов обещал в пути исправить этот недостаток за свой счёт. Во 2-м полку, по оценке Ртищева, „люди одеты единообразно и вооружены исправно, лошади все хороши“. Весной 1812 года 1-й и 2-й Калмыцкие полки, переподчинённые 2-й армии князя П. И. Багратиона, выступили (30 марта и 6 апреля соответственно) в Луцк, где вошли в состав казачьего отряда (фактически корпуса) генерал-майора Н. В. Иловайского 5-го. Багратион приказал доукомплектовать и довооружить Калмыцкие полки, а также переодеть калмыков, прибывших в национальных одеждах, в одинаковые мундиры, идентичные с донскими. Багратион предложил Тюменю 15 тысяч рублей на переобмундирование полка, но тот заменил форму за свой счёт. Позже Тюмень вспоминал, что в течение всей войны израсходовал на содержание полка 111 тысяч рублей из личного капитала. Хотя точное описание формы неизвестно, можно предположить, что она была идентичной мундирам 2-го Калмыцкого полка»95.

Башкир верхом. Худ. А.О. Орловский, 1800-1810 гг.

В марте 1812 года 1-й и 2-й Башкирские полки находились уже на западной границе государства. Русским командиром 1-го полка был майор М. М. Лачин, затем войсковой старшина К. Темиров.

Исходя из имеющихся материалов, мы приходим к следующим выводам по главе в целом:

– По фактам, Наполеон был захватчиком и все европейским диктатором.

– Россия же пыталась сохранить независимые европейские королевства, герцогства и княжества.

– В 1805 и 1806—1807 гг. кантонными и аульными начальниками были отработаны практические навыки по призыву и обмундированию 14-ти и 20-ти полков конницы, то есть, практически, всего мужского военнообязанного населения исторического Башкортостана.

– Несмотря на поздний призыв в 1806—1807 гг., шесть башкирских пятисотен всё же успели получить первый боевой опыт в схватке с сильнейшей армией мира тех лет.

– Казаки изобрели и успешно использовали ноу-хау против таранного удара сплочённой кавалерийской колонной латников: они быстро расступались и успешно поражали врага с боков. Этого бесстрашного приёма не умела ни одна армия тех времён.

– Башкиры же успешно применяли свои арканы для поимки живьём французских языков.

– Вынужденный Тильзитский союз с Наполеоном был жизненно необходимым в целях обновления армии в обстановке других уже идущих войн России.

– Русская армия быстро извлекла полезные уроки из поражений 1805—1807 гг.: в боевой и повседневной жизни армии стали активно применяться тактики колонн и рассыпного строя; внедрены новые Уставы и инструкции по обучению и боевой подготовке; усовершенствовали дивизионную и ввели постоянную корпусную систему структуры армии; значительные изменения произвели в высшем и полевом управлении сухопутных войск.

– Со своей стороны, Наполеон разработал и широко использовал свои хитрые военно-пропагандистские приёмы, недооценённые в то время другими правителями и странами. Ныне это называется пиаром и управляемой прессой.

Глава 2. ВКЛАД БАШКИР В ПОБЕДУ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

2.1. Башкиры в период вторжения Наполеоновских войск и отступления русских армий

Грозный враг заставил Наполеона сосредоточить особое внимание на предвоенной пропаганде против России. Д.и.н., профессор МГИМО и писатель В. Р. Мединский очень толково разбирает механизм осуществления этой пропаганды в своей книге «О русском рабстве, грязи и «тюрьме народов»: «Шельмованию своих врагов Наполеон уделял столь же пристальное внимание, как и пропаганде своего величия, могущества своей армии, справедливости ведущихся войн. Французская пресса изображала всех его противников и внутри страны, и за её пределами личностями совершенно ничтожными, жалкими, недостойными. «Для победы необходимо, чтобы простой солдат не только ненавидел своих противников, но и презирал их», – так говаривал Наполеон. Так вслед за Наполеоном рассуждали его генералы. Простой солдат презирал и Россию, и русских. Он был воспитан в этом презрении. Он знал, что русские – опасные полудикари, рабы своего начальства, враждебные Европе, всегда угрожающие Европе. Победи они, и тут же принесут всюду страшные нравы русского мужлана.