Полная версия

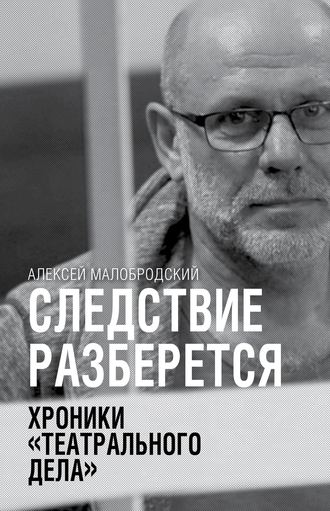

Следствие разберется. Хроники «театрального дела»

Естественный театральный процесс устроен сообразно закономерным циклам, которым подчинено развитие любого живого организма. Не претендуя на оригинальность сравнения, эти циклы можно уподобить человеческой жизни. Вначале – бурный рост и радость первых открытий. Затем – пора страстей и терзаний, поисков и заблуждений, побед и разочарований. Им на смену приходит период зрелой, осознанной, продуктивной работы. И наконец, старость, которая в зависимости от содержания прошлой жизни может быть умиротворённой, пронизанной светлой радостью и благостными воспоминаниями, а может быть жалкой, болезненной и раздражительной. Только театральный век гораздо короче: явление рождается и умирает обычно в течение пяти-семи лет. Я имею в виду не формальное образование, не учреждение, а именно художественное явление, основанное на актуальной этической и эстетической платформе. Такие подлинные, чуткие к жизни явления изменчивы во времени, они переживают момент зарождения, достигают кульминации и в конце естественного цикла неизбежно исчерпываются или, скажем так, выполняют свою программу. Сплошь окружающие нас театры-долгожители, за редким исключением, продолжают существовать за счёт инерции былого движения или инерции зрительского принятия. Они не способны чутко реагировать на изменения и вызовы жизни, совершать открытия и находиться в честном и умном диалоге со своим зрителем, побуждая его глубже мыслить и тоньше чувствовать. Этому способствует косная система организации театрального дела в России, навечно приковывающая творческий коллектив к определённой сцене. Человеческие связи в живой, естественно развивающейся системе отношений по определению не могут всегда оставаться неизменными. Личные привязанности, взаимные притяжения и отталкивания, симпатии и антипатии в своё время зарождаются и исчезают. Есть, вероятно, устойчивые союзы, основанные на долговременном общем понимании целей искусства, общности творческого метода и органичной ему организационной формы. Но они исключительно редки. В реальности омертвевших, каменных театров людей привязывают друг к другу обычно не общность целей и убеждений, а вполне прозаические соображения: зарплата, непрерывность трудового стажа, близость к дому, просто привычка. Начиная строить «Гоголь-центр», мы были увлечены амбициозной задачей создания принципиально нового театра, востребованного молодой демократичной публикой и отвечающего её запросам. Такой театр должен быть открытым двенадцать часов в день и не ограничиваться показом спектакля, а предлагать зрителям различные форматы диалога об искусстве и жизни. На гиблом, как считалось, месте мы хотели создать место силы. Нам многое удавалось: поменялась эстетика, режим и интенсивность работы, росли доходы и количество посещений, театр быстро стал популярным. Разумеется, находясь в системе театров московского Департамента культуры, мы встречали массу препятствий и были вынуждены принимать ряд компромиссов. По отношению к нам накапливалось раздражение городского, а следом и культурного начальства. Люди, знакомые с закулисной стороной профессионального театра, с тем, что называется театральной кухней, легко дополнят картину сценами невинных и не очень интрижек, борьбы самолюбий и влияний. Одним словом, жизнь, как говорится, вносила свои коррективы.

В начале пути ни у меня, ни у Серебренникова не было цели выстроить театр исключительно для себя и остаться в нём до конца жизни. И мы всегда понимали, что наше сотрудничество не накладывает ни на одного из нас обязательства вечной преданности. Весной 2015 года стало очевидно, что пришла пора расставаться. Хотя, возможно, с точки зрения целей и интересов строительства нашего театра это было преждевременно. Я испытывал досаду, но объективно сложившиеся обстоятельства подталкивали к такому решению. Обстоятельства эти были созданы отчасти искусственно, намеренно. Я был разочарован позицией Кирилла, но это предмет другого рассказа.

Увольняясь, я посчитал возможным посоветовать Серебренникову обращать больше внимания на дела и делопроизводство в «Седьмой студии». У меня не было повода ставить под сомнение благонамеренность и честность моих бывших коллег, но казалось, что Итин, занятый делами ярославского театра, не контролировал организацию. Добросовестная и преданная проекту Катя Воронова тяготела к творческой работе и не была достаточно компетентна в организационных и финансовых вопросах. Фактически управление оказалось в руках бухгалтера Нины Масляевой. Кирилл ответил мне, что в делах студии полный порядок, что была проведена аудиторская проверка и ничто не вызывает у него беспокойства. К сожалению, последовавшее несколькими годами позже и до сих пор продолжающееся расследование показывает, что он заблуждался.

Нина Леонидовна Масляева представляла собой классический, если не сказать анекдотический тип бухгалтера: пышная лоснящаяся дама в ювелирных украшениях, одновременно болезненная и кокетливая, томная и всегда немного уставшая, не изобретательная, но хитрая. Итин, знавший Масляеву по совместной работе в театре «Модерн», представил её отличным специалистом и пригласил возглавить бухгалтерию в АНО «Седьмая студия». Повадкой и статью Масляева соответствовала заявленной рекомендации: была значительна, снисходительна и загадочна. Квалифицированный финансовый менеджмент был остро необходим: проект нуждался в точном экономическом прогнозе и достоверном графике финансирования. Я рассчитывал на помощь в корректировке смет и уточнении планов. Пора было открывать счета и регистрировать организацию в налоговой инспекции. Разочарование пришло скоро. Нина Леонидовна была нетороплива и ни в малейшей степени не желала вникать в содержание и особенности запланированных на «Платформе» мероприятий. Она не спешила увольняться с прежнего места работы, выжидала, пока директор Итин предложит ей лучшие условия. Я настойчиво предлагал найти другого бухгалтера. Юрий ответил, что доверяет Масляевой и просит больше не поднимать эту тему. Серебренников, выслушав мои претензии, решил не вмешиваться в зону ответственности директора и положиться на его решение. Доверие Итина к Масляевой, на чём бы оно ни было основано, обходилось проекту недёшево. Нина Леонидовна получала самую высокую в организации зарплату. Это объяснялось, во‐первых, большой ответственностью в работе с государственной субсидией, требовавшей строгой и безупречной отчётности. Во-вторых, непомерной нагрузкой: в небольшой компании с ограниченным ресурсом бухгалтер должен был выполнять также функции кассира, делопроизводителя и специалиста по кадрам. Ни того, ни другого, ни третьего Масляева не делала, но активно жаловалась на нехватку времени и сил. Сначала Итин разрешил нанять ей в помощь кадровика. Пришедшая на эту должность Лариса Войкина практически сразу стала совмещать обязанности кассира и вести учёт первичных бухгалтерских документов. Затем, с ведома директора, у главного бухгалтера появилась удалённо работающая сотрудница. Иногда бухгалтер пользовалась услугами водителя. Считалось, что не состоящих в штате «Седьмой студии» помощника и водителя нанимает и оплачивает сама Масляева. Позднее стало известно, что со всеми этими людьми у Масляевой был общий бизнес. А вскоре после того, как на должности генпродюсера меня сменила Катя, а доверие Юры обернулось бесконтрольностью, Нина Леонидовна стала оплачивать их услуги из средств организации.

Прошло два года, и мы стали свидетелями уже упомянутого «маски-шоу». Из прессы было известно, что сотрудников и артистов согнали в зрительный зал театра и, отобрав телефоны, несколько часов держали взаперти. Никто не понимал, что именно искали следователи. Ещё менее было понятно, почему операция проведена с таким несоразмерно громким и нелепым шумом. Итину и Масляевой предъявили обвинение в оплате фиктивного договора на пошив костюмов. Ни с кем из фигурантов этой загадочной истории я не общался, жена Итина Светлана на мой телефонный звонок не ответила. Пересуды знакомых были окрашены в основном тревожным недоумением. Многие считали, что начавшиеся гонения на Серебренникова имеют иную, не экономическую подоплёку, и советовали мне быть осмотрительным, по возможности уехать на время. Я же в легкомысленном прекраснодушии не находил причин для осторожности. Кирилл Серебренников оставался на свободе, что казалось логичным: художественный руководитель не имел прямого отношения к денежным операциям. Но последующие события не оставили сомнений в том, что именно он был главной и, возможно, единственной мишенью инициаторов этого дела. Я не знаю, кто они, эти инициаторы, не знаю, чем Серебренников прогневил их и почему было решено жестоко его наказать. Не буду упражняться в конспирологии и перечислять популярные версии – от политических и религиозных до эротических и эстетических. Как бы то ни было, это люди с большим влиянием, они легко запустили масштабную репрессивную программу. Меня те громкие события обошли стороной, органы проявляли к моей персоне полное безразличие. Поначалу. Волна докатилась только через месяц.

III

Поздно вечером 19 июня 2017 года меня привезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Известные по кино процедуры: обыск, фото в фас и профиль, дактилоскопия – как и элементы тюремного антуража (решётки, наручники, позвякивание ключей), – в реальности были лишены романтического налёта, не казались ни значительными, ни пугающими: тупо, обыденно. Даже опасность осознавалась как-то не азартно. Едва теплилось любопытство перед предстоящим, неизведанным. Все эмоции заглушались возмущением и чувством оскорблённого достоинства.

Отобрали ремень, футляр для очков, шнурки, из туфлей вынули супинаторы. Выдали металлическую посуду, комковатый матрац, жидкую подушку и какие-то тряпки, имитирующие постельное бельё.

В трёхместной камере меня встретил только один арестант, назовём его Андрей. Я не успел ещё толком осмотреться, как открылось окошко в двери и коридорный, будто бы сверяя какие-то свои списки, потребовал представиться. Андрей поспешно назвал свою фамилию и статью, такую же как у меня – 159, часть 4. Он подал мне пример, как следует отвечать в подобных случаях. Представился и я. Кормяк закрылся, а мой сосед с деланым изумлением воскликнул:

– О, у вас знаменитая фамилия.

– Чем же?

– Тут недалеко, на Сретенке, есть театр «Школа драматического искусства», там был директор с такой же, как у вас, фамилией.

– Это я.

– Ну неужели, ну надо же!

И Андрей принялся рассказывать о своей любви к театру. Стоит признать, он был неплохо осведомлён: назвал несколько имён артистов и сотрудников. Однако вся ситуация казалась неправдоподобной, искусственной. Живописуя свою беду – так арестанты обычно называют коллизию, приведшую их за решётку, хотя чаще ограничиваются просто номером статьи Уголовного кодекса, – мой новый знакомый рассказал, как посредничал во взяточничестве. Мне это показалось странным. В камере была книжица УК РФ, и я без труда выяснил, что это преступление предусмотрено другой статьёй. Видимо, он запутался в легенде. Разумеется, в первых же строках своего выступления Андрей сообщил, что закон вершат следователи и нужно с ними договариваться, а не полагаться на суд или тем более на адвокатов. В общем, он оказался явной и не очень умелой наседкой.

Я помнил совет адвоката Юлии Лаховой не увлекаться разговорами с сокамерниками, но выполнил его только отчасти. Мне нужны были разрядка и время, чтобы отрегулировать внутренние настройки, попытаться отдать себе отчёт в происходящем, выработать какие-то стратагемы на ближайшее время.

А главное, мне нужно было как-то заглушить беспокойство о Тане. Она тяжело переживает любую несправедливость – вдвойне, если несправедливость касается меня. Я ни на секунду не мог забыть её глаза в ту минуту, когда меня уводили в наручниках. И никогда не забуду. И не прощу тем, кто сочинял и разыгрывал этот гнусный сценарий. Я представлял себе, как, отвечая на бесчисленные телефонные звонки, Таня пытается рассказать о происходящем моей маме и сестре, живущим в Израиле, своим родителям, моим дочерям – и кровь приливала в голову, душило бессильное возмущение несправедливостью и произволом.

Андрей тем временем донимал расспросами. И я на несколько часов включил лектора: хочешь поговорить о театре? Что ж, пожалуйста, мне есть что рассказать. Он слушал с большим и, кажется, искренним интересом, но я не произнёс ни одного слова, которое можно было бы использовать во вред мне или моим бывшим коллегам.

Пробуждение явилось продолжением вчерашнего абсурда, правдоподобность происходящего была сомнительна. По радио «Маяк» торжественно звучал гимн России: «Славься, Отечество наше свободное… – грохотал на каких-то запредельных децибелах хор. – …Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Я закрыл уши, а убрав ладони, услышал свою фамилию – чуть не первой шла новость о моём задержании.

Через день из камеры, где много часов мы провели в беседах о театре, меня перевели в другую. «Любитель театра» не оправдал надежд. В новом соседе также с первого взгляда угадывался наседка, но совсем иного рода. Этот должен был меня напугать. Здоровенный мужик в пузырящихся на коленях тренировочных штанах и обнажавшей татуированные плечи майке энергично расхаживал по камере. Заговорил он ещё до того, как за мною захлопнулась дверь. Володя – так он назвался – являл собою квинтэссенцию расхожих, как в плохом кино, представлений о блатном арестанте: жёлтого металла передние зубы, своеобразная дёрганая, будто он весь на шарнирах, пластика, статьи за насильственные преступления, кажется, вымогательство и разбой. И – о чудо! – он знал, якобы услышал по радио, кто такой Серебренников (он произносил «Серебряков»), знал и очень ему сочувствовал: «Ты, по ходу, нормальный мужик, я людей вижу, а этому твоему Серебрякову пиздец как туго в тюрьме прийдётся». Характер его осведомлённости не оставлял сомнений – просвещали местные опера, всегда сотрудничающие со следователями. Он яростно осудил спектакли «с голыми жопами», посетовал на осмелевших «пидоров» и стал заботливо пугать меня тем, что на зоне могут не понять, зачем я работал в таком неблагонадёжном театре. То, что я непременно окажусь на зоне, не ставилось под сомнение. Словарь Володи состоял из пятнадцати матерных слов и пары необычных оборотов. Он непрерывно курил. Исходившая от него угроза несколько компенсировалась его карикатурностью. Я стал расспрашивать. Польщённый моим интересом, он довольно скоро съехал с заданной темы и принялся увлечённо рассказывать о своих уголовных подвигах: «Одному тут по ходу объяснили, ну, в багажник засунули…» – и об опыте пребывания на зоне: «Я тебе как оно есть говорю, людей на зоне подогревать надо, чисто по понятиям». Ёмким словом «люди» Володя обозначал не всю совокупность человеческого рода, а исключительно его сидящую часть. Люди в его рассказах «катаются на тюрьму» и на зону. Временами он спохватывался и ненадолго возвращался к своим обязанностям. Впоследствии я встречал людей, примерно в ту же пору прошедших изолятор на Петровке. Они узнавали в Володе и своего временного соседа. Вероятно, он был там штатным наседкой и таким образом отрабатывал какие-то послабления. Говорил он однообразно, но без умолку. Через несколько часов, взяв в руки потрёпанную книжку повестей Куприна из местной библиотеки, я рискнул предложить ему ненадолго заткнуться. Глагол был выбран точно – кажется, я снискал уважение, а дальнейшие увещевания были уже менее агрессивны. Сигареты у него скоро закончились, он страдал.

В этот же день меня впервые посетили активисты из ОНК – Когершын Сагиева и, кажется, Иван Мельников и Денис Набиуллин. Они сообщили о большом резонансе, вызванном моим арестом, о волне поддержки и о заботе, которой друзья окружили Таню. Через них я попросил передать мне какие-то вещи и в том числе сигареты для моего соседа. Володя был потрясён: «Ну я же вижу, ты нормальный мужик». С другой стороны, его глубоко задело, что избранным (то есть мне) оказывается такое общественное внимание, а ему, честному бандиту, приходится решать свои проблемы самому: «Я тебе говорю как оно есть». Передачу принесли тем же вечером. Курил теперь Володя деликатно в форточку, стал настойчиво угощать чесноком и признался, что в сокровенных грёзах ему видится балерина Волочкова. Ещё через два дня, обнаружив полную неэффективность нашего соседства для следствия, его бросили куда-то на новые подвиги. На столе он оставил для меня головку чеснока, «потому что витамины». Оставшиеся сигареты мы поделили – Володя объяснил, что в тюрьме они играют роль универсальной валюты.

В камеру привели человека в хорошем спортивном костюме и удобной обуви; в кожаном несессере – дорогой парфюм. В отличие от предыдущих соседей, он ничего не знал обо мне и о деле «Седьмой студии», несмотря на то что провёл эти дни на свободе, имея неограниченный доступ к средствам массовой информации. Я понял, что за мной перестали шпионить. Владислав был эрудирован и хорошо образован, закончил институт по специальности «Радиотехника». Фамилию Серебренников – да, возможно, слышал: жена, преподаватель музыкальной школы, третировала его разговорами об искусстве, а то и посещением театров. Они живут в Калуге, но часто выбираются в Москву. Репертуар калужского театра он вынужденно пересмотрел весь и остроумно его высмеивал. Презрительно отзывался о директоре театра, облизывающем губернатора, и потешался над пошлой чугунной скульптурой, «украсившей» город. Попросил разрешения перейти на «ты». Обаятельный и умеренно развязный, он больше рассказывал сам, чем расспрашивал. Об учёбе и службе в армии, о маме – семейном диктаторе, откровенно – о своём преступном промысле. При этом, находясь в нервном возбуждении, он непрерывно прокручивал в уме какую-то параллельную историю, будто что-то просчитывал. В некоем криминальном сообществе Владислав был то ли юристом, то ли экономистом, то ли специалистом по связям с общественностью – в общем, консультантом по всем вопросам; я не понимал точно, но решил не переходить рамки приличного любопытства. Одолживший крупную сумму на строительство торгового центра коммерсант, когда пришло время отдавать долг, подключил друзей-полицейских. Разговоры были прослушаны и записаны, Владислав, который должен был забрать деньги, арестован. Он понимал и принимал предъявленное ему обвинение, предвидел дальнейшее развитие событий и совершенно не смущался перспективами: «Ну что же, нужно немного посидеть». Это была его вторая ходка, и он деловито собирался отбыть положенный срок с максимально возможным комфортом. «Скорей бы суд и на зону, а там всё будет отлично: телефоны, свидания, еда, выпивка. Нормальные люди должны сидеть нормально, – поучал меня новый приятель, – главное – попасть в правильную колонию, идеально – к нам в Калугу, на край, в Тулу…» Не поручусь, что в точности запомнил его наставления. Мне он также пообещал прекрасные лагерные перспективы: «У тебя тоже всё будет нормально, видно же, что мозги есть, к тому же имя публичное и дело резонансное». Последнее заключение он выводил из того, что меня повторно навестили ребята из ОНК. «Будешь где-нибудь в библиотеке сидеть, – продолжал он пророчествовать, – если повезёт, надолго не закроют». То, что непременно «закроют», не ставилось им под сомнение, так же как и предыдущими моими соседями. Все они твёрдо знали, что исключений не бывает. Было бы нелепо рассказывать им, что у меня другие планы.

Владислав прочитал мне краткое, отменно ироничное введение в АУЕ (нет, это не римское приветствие AUE/AVE, это акроним фразы «арестантский уклад един», своеобразного блатного кодекса) и объяснил значение новых для меня слов из нехитрого лексикона Володи. Слова были забавными, звучными, я записал их на листке бумаги: продол, тормоза, кормяк, шконка, дубок, шлёмка, весло, фаныч, марочка, кум, хозяйка… Опущу нецензурные или двусмысленные – я такое не хочу вставлять даже в книжку, – но не могу не поделиться ярким и, как пришлось позднее убедиться, точным определением «объебон» – так называют обвинительное заключение.

IV

Новые слова и неожиданные смыслы известных слов возникали на всём протяжении моего приключения в правоохранительном российском зазеркалье. Я уже упоминал, что разошёлся со следователем в понимании слова «правильный». Игорь Николаевич Федутинов, возглавлявший группу московских следователей, поразил меня реакцией на слова «сделка» и «формальный». Он весь как-то радостно затрясся, когда услышал, что все сделки на «Платформе» проводились в рамках формальных договоров. Сделка в его понимании могла быть исключительно преступной. К моей версии о том, что сделка – это всего лишь обычное соглашение между людьми или организациями, например торговая или биржевая сделка, капитан Федутинов отнёсся с большим недоверием. Он также был убеждён, что «формальный» имеет единственное значение – ложный, фиктивный, созданный для прикрытия истинных и, разумеется, преступных (а каких же ещё?) намерений. Нет, нет, убеждал его я, в данном случае это значит, что договор составлен корректно, соответствует требованиям делопроизводства и снабжён определёнными реквизитами; такой формальный договор должным образом подписан, заверен печатью и зарегистрирован. Капитану не нравилось моё занудство. Он рассчитывал, что после ночи, проведённой на Петровке, я буду сговорчивее и дело заспорится.

Допрос проходил в одном из следственных кабинетов ИВС на следующий день после обыска и моего задержания. Кажется, ничего более нелепого и неправдоподобного, чем тот разговор, в моей жизни до тех пор не происходило. Не скажу, что я питал какие-то иллюзии относительно когнитивных возможностей и нравственных принципов блюстителей наших законов, но капитан Федутинов сумел меня удивить. Мало того что уголовное дело, в рамках которого были проведены обыск и моё задержание, было возбуждено по событию 2014 года, то есть произошедшему почти два года спустя после моего увольнения из «Седьмой студии», так ещё и возбуждено дело было в отношении других людей – Итина и Масляевой; моё имя там ни разу даже не упомянуто. Я, из наивного побуждения помочь следствию, терпеливо растолковывал это. На какой-то миг показалось, что следователь сумел связать в голове события и даты. Но не смутился. Не таков был хитроумный капитан Федутинов. Он нашёл подкупающее простотой и изяществом решение: обвинение, которое он мне предъявил, вообще никак не стыковалось с описанием «преступного эпизода» в деле. То есть обвинение было выдвинуто, а уголовное дело не заведено. Адвокат Лахова удержала меня от возражений, посчитав, что этот убедительный аргумент стоит поберечь для суда, который при таких нарушениях согласно процессуальному закону не может даже принять к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения.

Наконец выяснилось, в чём конкретно меня обвиняют. Фабула обвинения была столь неправдоподобно дикой, что меня это даже обрадовало: назначенный на следующий день суд я посчитал выигранным. Капитан утверждал, будто спектакль «Сон в летнюю ночь» на «Платформе» никогда не был поставлен; следовательно, деньги похищены. Нелепость этого утверждения была слишком очевидной, а собрать свидетельства того, что не существующий по версии следствия спектакль на самом деле был вовремя выпущен и много лет пользуется зрительским успехом, не составляло труда. В течение пяти лет его увидели десятки тысяч зрителей, это не сложно подтвердить отчётами и корешками проданных билетов. Все участники спектакля, хвала всевышнему, живы, их просто нужно опросить. Декорации, костюмы и реквизит сохранны, можно их увидеть, пощупать и оценить. Имеются многочисленные фотографии и видеозаписи, рецензии и репортажи средств массовой информации. Такие аргументы и факты должны быть доступны даже усталому сознанию пытливых борцов с преступностью.

Однако адвокат Юлия Лахова, к моему удивлению, нервничала. В отличие от меня она знала, что истина интересует следствие в последнюю очередь. Для того чтобы упрятать человека в СИЗО, сгодится любой повод. И чем он нелепее, тем опаснее: значит, никто и не планирует разбираться в фактических и логических ошибках. При известной дружбе следственных органов с судом сам факт появления ходатайства о помещении обвиняемого под стражу предопределяет решение. Мне ещё только предстояло десятки раз услышать, как наряженные в мантии куклы обоего пола твердят заученную мантру о том, что у них нет оснований не доверять доводам следствия. То, что эти доводы всегда были голословны, а часто просто лживы, не поколебало ни одного судью. Было уже понятно, что меня взяли в заложники. Я и мои мнимые преступления интересовали следствие не сами по себе, а лишь постольку, поскольку могли дать повод для обвинения Серебренникова. Нужна была история о том, как организованная им преступная группа совершила крупное мошенничество. Задача, поставленная Федутинову неизвестным мне заказчиком подлого сценария, сводилась именно к этому. И капитан, как умел, коряво, но неутомимо шил этот сценарий. Сотворчество наше, как и накануне, не заладилось. Я проявил готовность сообщить все известные мне подробности организационной, производственной и финансовой жизни АНО «Седьмая студия» и проекта «Платформа». Но информация, которой я располагал, не содержала фактов противозаконной деятельности, а потому не интересовала капитана.