полная версия

полная версияАдекватное познание реальности, или Как заставить облей думать?

Кстати, тут же можно и разобрать обывательские представления касаемо понятия "алименты". Что это? Большинство скажет, что это выплата родителями средств на содержание своего ребёнка (а кто-то и вовсе скажет, что это выплата только со стороны отца). На деле же, согласно законам Российской федерации, алименты – это и таковые выплаты со стороны родителей своим детям, и выплаты супругов друг другу, и выплаты взрослых детей своим пожилым родителям. То есть в представлении обывателя алименты опять же – не совсем то, чем является на самом деле. В обывательском понимании понятие алиментов очень узкое, сокращённое, из него выпадают некоторые существенные характеристики, тогда как в действительности, с точки зрения Закона, это понятие гораздо шире.

А в ещё более ранней нашей юности возникла дискуссия по поводу понятия "практика". Часть ребят понимали под этим термином всякое действие, ведущее к изменению действительности, а часть ребят – только "хозяйственную деятельность", которая обыденно подразумевалась в школе после окончания того или иного класса (перетаскивание парт, покраска стен и т.д.). И только открыв словарь, мы нашли чёткое определение практики, которое совпадало с первым описанным выше пониманием (всякая деятельность, ведущая к изменению действительности).

Иными словами, представления обывателя о тех или иных понятиях фрагментарны, отрывочны и зачастую попросту не совпадают с их реальными существенными характеристиками, которые выведены в строгом понятийном (научном) мышлении. В итоге обыватель оказывается не в состоянии отличить одно явление от другого, они сливаются в его представлениях воедино, и орудовать ими он становится совершенно неспособен. Говоря одно, он может подразумевать нечто совсем другое. Отсутствие навыка владения строгими понятиями (или попросту отсутствие понятийного мышления) накладывает неизгладимый отпечаток на способность обывателя познавать окружающую действительность, чётко структурировать её, классифицировать, а следовательно, и овладевать ею в полной мере.

"Когда имена неправильны, суждения несоответственны ;

когда суждения несоответственны, дела не исполняются"

("Лунь юй", философский трактат, 500 г. до н.э.)

Чисто на бытовом уровне неспособность владения понятиями может приводить к разнообразным последствиям. К примеру, при опросе больного врач может спросить о возможных "болях в плече", и получит отрицательный ответ, но не потому что болей нет, а лишь по той причине, что пациент неправильно определяет термин "плечо": до 37% людей полагают, что плечо – это участок, где рука присоединяется к туловищу, тогда как плечо в действительности (по анатомической терминологии) – это верхняя часть руки от лопатки до локтя (Иомдин, 2012).

Если спросить взрослого о существенных характеристиках металлов, то, конечно, многие ответят, что среди таковых числится "твёрдость", "прочность". И не важно, что при таком сокращённом определении сразу же выпадают из общего списка металлов всем известная ртуть и менее известные галлий, цезий и франций, которые при температуре, близкой к +30 градусам Цельсия, пребывают попросту в жидком состоянии. Да даже пресловутые золото или свинец – это довольно мягкие металлы. Всё потому, что твёрдость – не является существенной характеристикой металлов. Хотя в представлении очень многих людей это не так. Здесь даже можно не упоминать о том, что для некоторых "металл" (родовое) и "железо" (видовое) вовсе являются синонимами (в речи людей действительно "металлическое" и "железное" зачастую отождествляются).

Если же брать уже упоминавшееся фиаско взрослых людей в прохождении детского теста на "четвёртый лишний", где 40% тестируемых выбирали утку в качестве "нептицы", то здесь мы видим типичную картину с несформированным понятием "птица", где вместо него выступает "птица" псевдопонятийная, то есть с некоторыми излишними характеристиками. Иными словами, если провести опрос среди взрослых людей о существенных характеристиках понятия "птица", то наверняка многие ответят что-то в духе "крылья", "перья", "клюв", "яйца", "летает". Хотя вот именно способность к полёту существенной характеристикой понятия "птица" и не является, а об обратном люди привыкли думать именно по причине своего ограниченного и в силу этого не показательного "личного опыта" (потому что мы живём в такой части планеты, где преимущественно все птицы – летающие). Птица – не обязана летать. Это лишь заблуждение обыденного сознания, которое просто привыкло видеть птиц именно летающих, и в силу привычки и распространённости посчитавшего эту характеристику существенной.

Итак, перейдём к строго научному разбору структуры понятия и понятийного мышления (мышления при помощи понятий).

Понятийное мышление – это мышление при помощи понятий.

Понятия – это форма мышления, в которой отражены существенные признаки явлений.

Существенные признаки – это те признаки, без которых явление не может существовать (следовательно, и мыслиться).

В наиболее общем виде существенных признаков в понятии всего два – признак рода и признак вида (видовое отличие).

Родовой признак есть понятие класса, в который мы вводим другое рассматриваемое нами понятие.

Видовое отличие – признак, который служит для того, чтобы выделить понятие из ряда ему подобных.

Пример:

Часы. Родовой признак – измерительный прибор. Видовое отличие – определяет время.

Таким образом понятие часов звучит как "измерительный прибор, предназначенный для определения времени".

Весы. Родовой признак – измерительный прибор. Видовое отличие – определяет вес.

Таким образом, понятие весов звучит как "измерительный прибор, предназначенный для определения веса".

То есть в понятии непременно сформулирован родовой признак (признак класса определяемого явления – так называемую вертикальную или восходящую составляющую, которая включает явление в больший класс подобных явлений) и видовый признак (признак именно этого вида, отличающий его от прочих явлений этого же класса – так называемая горизонтальная составляющая, которая отграничивает явление от смешения с прочими видовыми явлениями этого же класса). Здесь можно видеть, что содержанием понятия является совокупность существенных признаков явления (родовое и видовое), которые обозначают существенные признаки явления и, тем самым, отличают его от других подобных явлений. Иными словами, структура понятия такова, что одновременно включает явление в некий большой класс подобных явлений (род, вертикальная составляющая), но одновременно и отделяет (определяет) его от других явлений этого же класса (вид, горизонтальная составляющая), чтобы они не сливались воедино. Общее для ряда явлений ложится в основу рода, а различия ложатся в основу видов внутри этого рода.

К слову сказать, в феномене так называемых "говорящих обезьян" (когда в конце прошлого века ряд обезьян обучили жестовому языку глухонемых, и они смогли довольно терпимо на нём изъясняться) для некоторых исследователей поначалу показался настоящим фурором тот факт, что в итоге обезьяны смогли употреблять слова и в переносном значении (к примеру, употребляли термин "грязный" не только в отношении испачканных вещей, но и в отношении смотрителя, который их недолюбливал) (Зорина, Смирнова, 2006). Но более же вдумчивый анализ показывает, что данное применение терминов не является свидетельством развитого мышления, а скорее наоборот – более примитивного. Суть данного взгляда хорошо обозначил Глебкин В. В., заметив, что владение понятийным мышлением требует как раз умения "не употреблять [слово] там, где это не требуется, чётко удерживать границы понятия", что понятийное мышление состоит в умении "не употреблять слово в "провокационных" ситуациях, то есть осознавать его семантические границы. Степень осознания этих границ и является одним из важных показателей способности к понятийному мышлению" (Глебкин, 2010).

Употребление слова путём "размытия" границ его значения по отношению к более широкому спектру явлений представляет собой именно более примитивный способ мышления, нежели высшее из них – понятийное. Потому что понятия – чёткие, строго ограничены, и в этом и содержится вся их сила. И Глебкин В. В. совершенно прав, говоря, что самое важное – это не применять понятие там, где этого не требуется.

Но о допонятийных уровнях мышления и о вредоносном использовании слова в более его "размытом", нечётком значении – уже в следующем разделе.

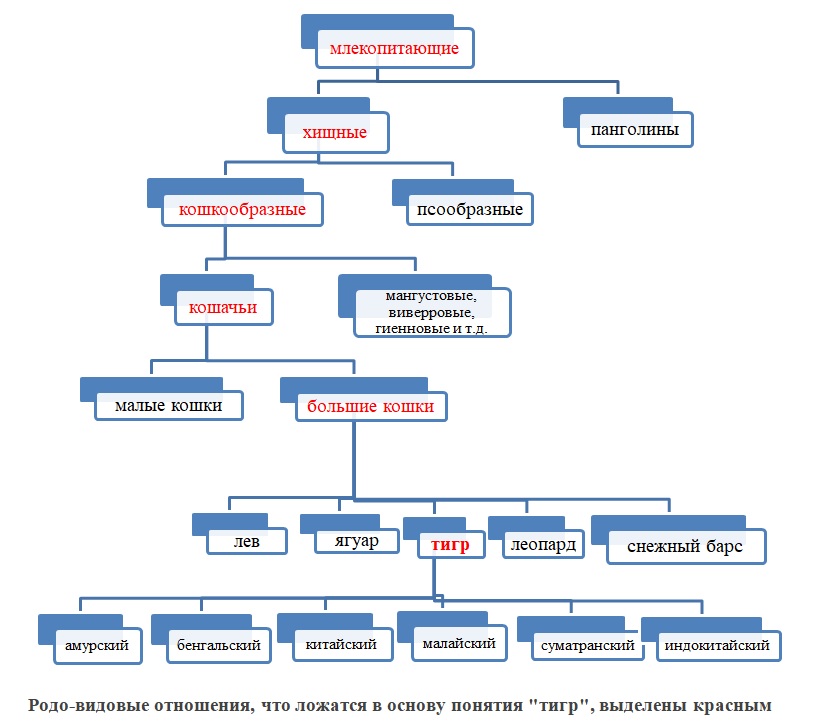

К примеру, понятие "тигр" определяется через следующие существенные признаки: (2) хищное (1) млекопитающее (3) семейства кошачьих (4) подсемейства большие кошки (5) полосатого окраса (и возможный ряд других, существенных именно для тигра, признаков, позволяющих отличить его от прочих представителей рода пантер (леопарды, львы и ягуары), помимо специфики окраса (к ним относятся и такие существенные признаки, как ареал обитания, тип охоты, особенности размножения и некоторые морфологические характеристики строения скелета). Таким образом понятие обязательно заключает в себе целую иерархию явлений, в которую конкретное явление включено.

Схематически понятие "тигр" выглядит так (схема упрощена, намеренно пропущены некоторые группы):

На обывательском уровне попытка определения тигра звучало бы примерно так:большая кошка с полосатым окрасом. Но данное определение не было бы исчерпывающим, поскольку под него подходили бы и такие представители семейства кошачьих из подсемейства малых кошек, как барханный кот, степной кот и отчасти манул (что касается обывательского термина "большой", то за ним стоит неизвестность в силу его относительности; к примеру, как можно будет увидеть чуть дальше, научная категория "большие кошки" существенным признаком содержит совсем не размеры, а способность рычать). Именно поэтому в определение понятия и должны входить категории рода (или даже нескольких родов по возрастающей иерархии), поскольку это значительно уточняет определяемое явление.

Дальше важно понимать, что каждый из тех классов (родовое), в которые включено явление, что отражено в определении понятия, являются не просто лишь названиями собственно классов, но несут в себе и конкретные существенные характеристики определяемого явления. К примеру, в понятии "тигр" такой родовой признак, как "млекопитающее", означает: (1) вскармливание детёнышей молоком, (2) наличие молочных желез, (3) наличие потовых желез, (4) четырёхкамерное сердце, (и ряд других существенных для млекопитающих признаков).

Дальше в понятии "тигр" такой признак, как "хищный", означает: (1) приспособленный к питанию животной пищей, (2) зубы чётко дифференцированы на резцы, клыки и коренные, (3) имеет так называемые хищнические зубы – последний ложнокоренной зуб верхней челюсти и первый истиннокоренной зуб нижней челюсти оснащены острой режущей кромкой для наиболее удобного разгрызания животной пищи, (4) наличие когтей, (5) ключицы рудиментарны или отсутствуют, (6) костная орбита (глазница) незамкнута, (и ряд других существенных для хищных признаков).

Такой признак, как "кошкообразные", означает: 1) способность мурлыканья (урчания) (функция, обеспечиваемая особым строением подъязычной кости), (2) наличие слухового барабана (мембрана из костной ткани, разделяющая среднее и внутреннее ухо), и ряд других анатомических особенностей, не характерных для соседнего подотряда псообразных.

Такой признак, как "кошачьи", означает: 1) укороченная тупая морда (обусловлено редукцией носовой полости и челюстей), (2) 28-30 зубов (против 32-40 у соседних виверровых и мангустовых и против 40-42 у чуть более отдалённых псовых), (3) пальцеходящие, (4) втяжные когти.

Такой признак, как "большие кошки", означает: 1) способность рычать (издавать рёв; что обусловлено несколько отличным строением подъязычных костей, нежели у малых кошек, которые рычать неспособны), (2) способность мурлыкать только на выдохе (тогда как малые кошки способны мурлыкать как на выдохе, так и на вдохе).

Можно видеть, как всякое слово, использованное в определении понятия "тигр" несёт в себе перечень своих особых объективных характеристик, которые при желании можно разворачивать, как огромный веер, и затем сворачивать обратно в несколько сжатых слов. За сухими словами определения всегда кроются реальные и существенные признаки явления, играющие важную отграничительную роль одного явления от других, может, даже и очень похожих.

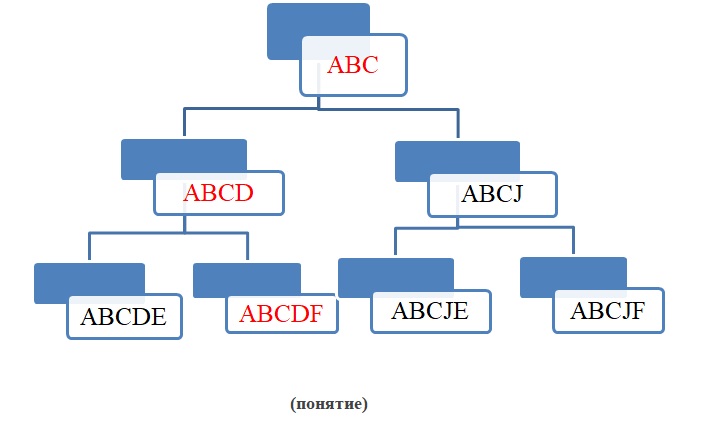

Схематически структуру понятия можно представить следующим образом:

В представленной схеме по определению понятия ABCDF буквами ABC обозначены все существенные признаки условного явления (без любого из которых явление существовать не может), это явление и является родовым по отношению к нисходящим рядам других подобных явлений, имеющих в себе все эти существенные признаки и плюс ещё некоторые, существенные уже именно для этого вида (дополнительные существенные признаки, обозначенные уже новыми буквами, которые присоединяются к исходным существенным признакам). Таким образом, понятие с признаками ABCDF непременно "вбирает" в свои признаки и признаки родового понятия ABCD и родового понятия ещё более высокого уровня ABC, и через всю эту совокупность признаков понятие ABCDF и определяется, что схематически и обозначено.

Для более же удобного понимания схемы можно прибегнуть к предметному его наполнению и воспользоваться понятием "стул", которое мы и обозначим итоговыми буквами ABCDF (это и есть стул). Таким образом изначальный набор признаков ABC – это "предметы мебели, предназначенные для сидения". Это родовое понятие условно распадается на две категории – "предметы мебели для сидения со спинкой" (ABCD) и "предметы мебели для сидения без спинки" (ABCJ). Далее эти две категории уже распадаются на две подкатегории каждая: первая – на кресло и стул (ABCDE и ABCDF соответственно как предметы мебели для сидения со спинкой, но один с подлокотниками, а другой – без них), а вторая – на табурет и банкетку (ABCJE и ABCJF соответственно как предметы мебели для сидения без спинки, но один с твёрдым сидением, а другой – с мягким).

Разумеется, само родовое понятие "мебель для сидения" наравне с "мебелью для сна" и "мебелью для процедур" (различные столы) входит в ещё более общую категорию под названием "мебель", в свою очередь, уже "мебель" будет входить в "предметы обихода", в которую вместе с мебелью будет входить и категория "бытовые приборы". И подобную "раскладку" понятийной иерархии можно продолжать если не до бесконечности вверх, то очень долго.

Таким образом, отдельное понятие может существовать только посредством системы понятий, в которую оно непосредственно включено. Определение одного понятия неизбежно влечёт за собой определение другого (более общего, родового) понятия и т.д., за счёт чего и формируется иерархия понятий или так называемая "решётка понятий", "понятийная сеть". В понятийном мышлении мысль человека движется от частного к общему и от общего к частному – это непременное движение вниз-вверх, в ходе которого место одного явления в картине мира необходимым образом очерчивается путём соотнесения его с другими понятиями, стоящими выше, ниже или по горизонтали (видовое) по отношению к нему. Любое отдельное понятие находится в системе связей с другими понятиями. В этом заключена особая сила понятийного мышления, поскольку в итоге, стоит только начать овладевать понятиями, эта познавательная цепочка автоматически и естественным образом всегда будет продолжаться, формирую даже потребность в этом (что в народе называется термином "любопытство"), так как возникает самая настоящая необходимость "вклинивания" каждого нового понятия в уже начавшуюся формироваться иерархическую структуру всех прочих понятий, в "решётку понятий", описывающих картину объективной действительности.

"Определить объект и определить понятие об объекте – одно и то же"

(Зиновьев А.А., "На пути к сверхобществу", 2000).

Определить понятие – значит чётко определить искомый объект, строго выделить его из окружающей действительности, чтобы дальше субъект мог о нём ДУМАТЬ. Чтобы субъект мог думать только о нём и ни о чём другом, насколько бы оно ни было похоже на этот объект (что, говоря о птице, человек говорит именно о теплокровных пернатых яйцекладующих, а не об отряде рукокрылых в лице летучей мыши). Именно так понятийное мышление делает восприятие мира чётким. Благодаря понятиям человек не только чётко знает, о чём говорит, но и чётко знает, о чём думает, иными словами, владение понятиями позволяет мыслить максимально чётко, отсекая в мыслимом явлении всё несущественное.

Если какое-то явление описывается посредством простого набора слов, без выделения его существенных характеристик, то это явление так и остаётся лишь пустым набором слов, оперируя которым невозможно построить картину объективной действительности и, следовательно, овладевать им, преобразовывать по своему усмотрению. То есть при руководстве такой терминологией становится невозможным сформировать адекватную практику.

Оперирование понятиями – это как перекидывание мяча между людьми. Если мяч оптимально твёрд и упруг, то его легко и бросать, и ловить. А если же вместо мяча использовать некую аморфную массу, то вязнущие в ней по локоть руки не позволят его ни бросить, ни поймать. Вот именно так и происходит при оперировании псевдопонятиями, где нет чётких границ. Совершенно бесплодное занятие.

Обывательские допонятийные представления вполне годятся для овладения несложной бытовой действительностью, тогда как сложные теоретические системы, объясняющие действительность во всей её сложности и позволяющие овладеть ею на более глубинных уровнях и в более внушительных масштабах, им уже напрочь неподвластны.

Понятие – это орудие мысли.

Понятие – средство познания действительности.

Как грубый инструмент не сможет обработать кусок камня в изящную скульптуру, так и всякое псевдопонятие неспособно послужить точной обработке воспринимаемой реальности. В отличие от этого филигранно устроенное понятие предназначено именно для цели наиболее скрупулёзной работы с явлениями действительности. Каждое слово в определении понятия несёт в себе чёткий смысл, описывающий картину объективной действительности, каждое слово в определении за счёт вычленения существенных признаков явления углубляет понятие, делая его не просто чётким, но и позволяя субъекту чётко мыслить описываемое явление, не допуская никаких "размытостей" и неточностей. Таким образом, изначально кажущийся простой метафорой речевой оборот "понятие – это орудие" является описанием самого что ни на есть реального положения дел. Понятие – это орудие, которым мысль дробит воспринимаемую действительность на реальные явления, отсекая от них всё лишнее, и оставляя лишь существенное (сущность), дабы уже с этой сущностью и можно было работать, осваивая её по своим потребностям.

В одном из разделов выше говорилось о необходимости адекватной практики для построения образа объективной действительности. Адекватная практика вычленяет существенные признаки явления и отсекает все несущественные, тем самым формируя образ объективной действительности.

Так вот дальше полученный образ объективной действительности "запечатывается" в понятии

Все полученные в ходе адекватной практики существенные признаки явления (его сущность) ложатся в основу понятия, формируя его определение; то есть в понятии заключена сущность явления. Таким образом, понятия представляют собой "запечатанный" в словах плод адекватной практики (как правило – практики общественно-исторической, поскольку самостоятельно исследовать исчерпывающим образом какое-либо явление одному человеку почти не под силу, но только лишь на основании множества предыдущих исследований других авторов), многократно и целенаправленно перепроверенной поколениями людей, ложащийся в основу всякой науки (как единственного способа познания действительности), и в силу чего всякий учебник, всякая научная энциклопедия являются собраниями орудий по овладению и изменению действительности, коими понятия и являются в полном смысле этого слова.

В итоге определение понятия "понятие" будет выглядеть следующим образом:понятие – форма познания действительности, заключающаяся в выделении всех существенных характеристик определяемого явления.

"Они ведь все, учёные, такие. Им главное – название придумать. Пока не придумал – смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а придумает, тут ему словно всё понятно становится. Словно жить ему легче" (А. и Б.Стругацкие, "Пикник на обочине").

3.3 Допонятийные виды мышления

(и их ограничения в познании реальности)

Процесс формирования понятий (и понятийного мышления) в жизни человека на пути от раннего детства к взрослости был изучен ещё около ста лет назад советскими психологами. Самый ощутимый вклад в этом деле внёс Лев Семёнович Выготский. В своей фундаментальной работе "Мышление и речь" он чётко структурировал развитие мышления ребёнка, начиная с самых его азов и заканчивая уровнем сформированных понятий взрослого человека.

В эксперименте с помощью возможной группировки специальных объёмных фигур процесс формирования мышления от этапа к этапу был разложен на составляющие. Каждая фигурка имела скрытую снизу пометку в виде определённого условного слога ("Бат", "Дек", "Роц" и "Муп"), но пометки эти размещались не случайным образом, а на строго определённых фигурках, имеющих некоторую совокупность признаков, которую ребёнку и надо было определить. К примеру, все крупные и одновременно высокие фигурки были помечены словом "Муп", все крупные и одновременно низкие фигурки были помечены словом "Роц", все мелкие и одновременно высокие помечены словом "Дек" и "Бат" на всех мелких и низких. Цвет же фигурок и их геометрическая форма в эксперименте имели несущественное значение, они предназначались исключительно для отвлечения внимания детей. Экспериментатор говорил ребёнку, что эти фигурки – это игрушки из одного далёкого племени, и все они имеют названия. Демонстрировалась одна из фигурок и её условное название, подписанное снизу (к примеру, "Роц"). И дальше ребёнку предлагалось выбрать из всего вороха прочих фигурок те, которые, по его мнению, могли так же носить это "имя". Ребёнок выбирал одну такую фигурку, и экспериментатор вскрывал его "имя". Исходя из этого, ребёнок должен был дальше определить все прочие фигурки, которые должны были носить это "имя", постепенно выясняя их существенные характеристики всё точнее, пока ему не удавалось точно определить, по каким именно признакам фигурки назывались "Роц", "Бат" и т.д.

Это исследование в истории изучения мышления человека носило фундаментальный характер, и с теми же результатами оно было повторено и десятилетиями позже (Тоуси, 2007). На этом материале удалось изучить важные вехи в процессе развития способности обобщения и формирования понятий.

Мышление ребёнка сначала преодолевает ряд ступеней, каждая из которых характеризуется определённым способом обобщения воспринимаемых явлений.

1)

На первом этапе (до 3 лет), названном синкретизмом, ребёнок будто бы просто случайным образом сваливает все фигурки в одну кучу. Никакой закономерности нет. В этот период ребёнок совершает самые первые попытки объединения разных предметов просто по признаку их одновременного присутствия в его впечатлениях. Если некоторые явления происходят одновременно, то в восприятии ребёнка раннего возраста они представляют собой единое целое. К примеру, если мама вошла в комнату в красном халате, принесла молоко и в этот же момент сквозняк распахнул окно, то для ребёнка эта ситуация сливается воедино. И дальше он все составляющие (воспринятые им элементы действа) мыслит как нечто целое, неотъемлемое друг от друга. И в силу этого он будет склонен называть все эти разрозненные элементы каким-то одним сочетанием звуков (сочетание его звуков "кн" будет обозначать и мамин красный халат, и принесённое ею молоко, и окно, и порыв ветра, и много чего ещё). Таким образом, на ранних этапах своего развития ребёнок склонен обобщать все одновременно воспринятые им события как нечто целое, неделимое. Синкретизм – это самая первая ступень в формировании мышления. На этой ступени ребёнок ещё неспособен отделить одно явление в своём восприятии от всей совокупности прочих явлений, случившихся одновременно. К примеру, в одно неделимое целое для ребёнка сливаются положение собственного тела (допустим, он в этот момент лежит), мама, которая показывает на какой-то предмет, и слово, которое она произносит, обозначая этот предмет (допустим, "окно"). Если ребёнок лежит и мама показывает на окно и говорит "окно", ребёнок смотрит на окно. Но стоит только поменять положение тела ребёнка (усадить его), так он уже не будет реагировать на слово "окно", не посмотрит в его сторону, потому что ситуация в целом уже изменилась, и слово для него потеряло своё исходное значение. Или же если ребёнок продолжает лежать, но вместо мамы уже папа скажет "окно", ребёнок также не отреагирует, потому что ситуация в его представлении уже другая, и слово "окно" уже ничего прежнего не значит (Кольцова, 1958).