полная версия

полная версияАдекватное познание реальности, или Как заставить облей думать?

В своём материалистическом миропонимании Энгельс справедливо указывал, что упор в познании всякого явления надо делать исключительно на его практическом преобразовании, то есть на собственно практике. Только на практике преобразуя явление, мы способны познать его сущность, его истинные свойства. Поскольку преобразуя явление согласно нашему пониманию его, мы имеем прогноз относительно результата такого преобразования, и если он оправдывается, значит, мы поняли сущность явления правильно. Разрушая явление путём создания одних условий и затем воссоздавая его же путём создания других условий, мы способны понять сущность этого явления. Иными словами, только варьируя условия существования явления, тем самым преобразуя его, человек способен познать его сущность. И именно поэтому практика, то самое преобразование явлений, выступает исключительным и необходимым условием в деле познания действительности и формирования объективной картины мира.

В самом широком смысле практика – есть преобразование действительности даже если речь идёт о практике в чтении, то за ней кроется не что иное, как изменения в навыках индивида, что, конечно же, является неотъемлемой частью действительности, а ещё глубже – за этим кроется преобразование работы психического аппарата и перестройка нейронных путей мозга, включенных в реализацию осваиваемого навыка). Только посредством этого преобразования, посредством практики, человек и может познавать сущность явлений, выводить её экспериментальным путём. Если вспомнить пример с выявлением твёрдости камня за счёт воздействия на него железом, то в данном случае мы видим именно случай практического преобразования действительности с целью выявления новых качеств конкретного предмета. Таким образом, именно в преобразовании действительности, в практике, человек и познаёт мир. Преобразуя то или иное явление, мы познаём его сущность.

И успешная практика, то есть практика с получением того результата, который человек спрогнозировал и поставил своей целью, возможна лишь в том случае, если действительность, в которой эта практика и разворачивается, познана во всей её объективности, реальности.

Здесь самое время задаться вопросом, что же такое объективность? Термин этот на слуху у обывателя, но редко когда взывает к основательной вдумчивости. В упрощённом виде под объективностью подразумевается соответствие чего-либо действительности, реальному положению вещей вне зависимости от нашего представления о нём. В старой философии такая трактовка порой называлась наивным реализмом, то есть безосновательной верой в то, что есть некая объективная действительность, не зависящая от нашего представления о ней, и дело здесь скатывалось к откровенному нигилизму, к отрицанию всего и вся вплоть до перехода в солипсизм (что нет ничего в мире, кроме моего представления о нём, что есть только Я, моё сознание, а весь окружающий мир – это лишь сфера моих представлений). И только лишь с развитием науки и возникновением диалектического материализма термину "объективность" было дано чёткое определение.

Объективность – это познание действительности, адекватное самой действительности, соответствующее ей во всех её существенных характеристиках (Рубинштейн, 1959).

Но здесь между практикой и познанием объективной картины мира есть одна тонкая и непростая связь, которую необходимо подчеркнуть. Сделаем это на следующем примере.

Можно в хорошую, безветренную погоду сесть в лодку, заплыть вглубь озера и наловить рыбы. А можно же изначально обратить молитву к водяному (как это и поныне делают, к примеру, вепсы – старая самобытная народность на территории нынешней Карелии), затем уже сесть в лодку, заплыть в глубь озера и наловить рыбы. В обоих случаях результат будет один – рыба будет наловлена, то есть практика будет успешной. Но какая из данных практик будет способствовать познанию именно объективной картины мира? Разумеется, только первая, без молитв каким-либо мифологическим сущностям, потому что это будет практика, в которой вычленено и сосредоточено только всё существенное для достижения поставленной цели. Вепсы же никогда не выходят на рыбалку, не обратив молитвы к водяному. Никогда. Поэтому та картина мира, которая складывается на основании их пусть и успешной практики, не является адекватной самой действительности, то есть не является объективной. В перечень существенных характеристик успешной рыбной ловли вепсы вплетают и характеристики несущественные, отчего их картина мира не является объективной.

В Дарвиновском музее, в Москве, есть экспонат, изображающий горшочек с откинутой тряпкой, из которого выползают мыши. Подпись под экспонатом гласит: "Положи в горшок зерна, заткни его грязной рубахой и жди. Через 21 день появятся мыши…". Этот наивный эксперимент – авторства алхимика Ван-Гельмонта из XVII века. Человек искренне полагал, что мыши образуются из зерна, заткнутого грязной рубахой… И его личный опыт убеждал его в этом.

Или другой пример, уже более печальный и курьёзный одновременно. Многолетняя практика убедила докторов в том, что эффективным средством против тифа является кровопускание (путём разреза вены или при помощи пиявок удаление части крови из организма пациента). Эта практика царила вплоть до середины XIX века, пока кто-то не решил перепроверить метод и не разделил больных на две группы: одним сделали кровопускание, а другим прописали просто постельный режим. В результате эффект был одинаков. Болезнь проходила сама в условиях покоя пациента и соблюдения гигиены. Кровопускание было лишним действием, не ведущим к формированию объективной картины мира, но оно вплеталось в общую практику по борьбе с болезнью и никак критически не проверялось. С таким же успехом можно было отплясывать у постели больного с бубном и потом факт выздоровления приписать именно чудотворному влиянию бубна.

В силу именно этого фактора, фактора отчленения условий существенных от условий несущественных в формировании того или иного явления, в науке необходимым образом был внедрён эксперимент с разделением исследуемых явлений на группы – на экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе условия существования явления целенаправленно варьируются, видоизменяются, а в контрольной же остаются неизменными, что и позволяет в итоге сравнивать полученные результаты эксперимента между собой, выявляя его действенность. Именно путём изменения тех или иных условий в экспериментальной группе учёный и определяет, какие условия являются существенными для явления, а какие – несущественными. Таким образом научный эксперимент есть не что иное, как выявление существенного в явлении, выявление его сущности. Это возможно только благодаря целенаправленному изменению различных условий или, иначе говоря, дроблению явления на составляющие факторы и выявлению значимости роли каждого из них. Всё это и есть критерий успешной практики, практики адекватной.

Иными словами, объективная картина мира складывается в результате только той успешной практики, в ходе которой человеку не приходится совершать никаких лишних действий, а только существенные, поскольку существенные действия ориентированы на существенные же свойства преобразуемого явления и исключают в формировании объективной картины мира вплетений несущественных характеристик. Данная практика, в которой для достижения требуемого результата не совершается никаких лишних действий, а только существенные, является адекватной практикой

И исходя из этого, объективная картина мира складывается в результате успешной и адекватной практики. По схожести всех характеристик адекватная практика является синоним наукинаучного опыта

Объективная картина мира (адекватное познание действительности) складывается только путём адекватной практики (науки). Это всё, что необходимо знать и помнить.

"Объективность познания в […] общем её значении – это адекватность познания бытию; можно указать и общий для всех ступеней или форм познания критерий объективности: этот критерий – практика" (Рубинштейн, "Бытие и сознание", 1959).

Можно на звук дверного звонка каждый раз реагировать отплясыванием с бубном и уж затем открыванием двери и обнаружением за ней человека, а можно ограничиться и просто открыванием двери – результат будет одинаков в обоих случаях, а вот объективная картина мира сложится только в одном.

Таким образом, практика пресловутого "личного опыта" содержит в себе непременный ряд необязательных действий, действий неадекватных самой действительности, а потому к формированию объективной картины мира не ведущих. В "личном опыте" практика зачастую успешна (желаемый результат достигается), но, тем не менее, неадекватна (совершается ряд лишних, необязательных для результата действий). И только когда подобная успешная, но неадекватная практика структурирована, упорядочена и вынужденно перепроверена, отсекая всё лишнее в себе до тех пор, пока при достижении намеченной цели не останется совокупность только существенных действий, перемена в которых, в свою очередь, уже не будет приводить к желаемому результату, возникает практика адекватная или, иначе говоря, наука, научное познание. Только в случае применения адекватной практики формируется объективная картина мира или попросту – происходит объективное познание, то есть познание, адекватное самой действительности.

Таким образом, сущность познаётся только за счёт выявления существенных характеристик.

Исходя из этого можно понять и то, что всякое суеверие есть неадекватная практика. Это практика, в ходе которой наряду с обязательными, существенными действиями, совершаются некие лишние действия, совершенно необязательные для достижения конечной цели.

Вспоминается забавный эпизод из жизни автора. Как бабушка много лет назад давала ему наставление о том, как сделать так, чтобы в жизни всегда царило финансовое благополучие. Она поведала историю своей давней подруги, которая много лет на новолуние умывала лицо водой и произносила определённый ряд слов (заклинание, молитва и т.д.), суть коих была в просьбе к небесным силам, чтобы неблагополучие всегда обходило стороной и всегда имелся достаток, и никогда не имелось нужды. И вот якобы у этой женщины всегда с деньгами всё было хорошо.

Когда же ещё юный автор этих строк спросил "И что, неужто эта подруга никогда и нигде не работала, а достаток всё равно имелся?", бабушка смерила его удивлённым взглядом, будто смотрела на подростка с трудностями в развитии, и ответила: "Конечно же, работала, как иначе-то… Но этот ритуал всё равно помогал"…

Дальше задавать вопросы было бессмысленно. Оставалось только развести руками.

В 60-е годы прошлого столетия с экспериментами Б.Ф. Скиннера в рамках психологической теории бихевиоризма по выработке условных рефлексов у голубей в научный обиход вошли термины "суеверное поведение", "магическое поведение" и "магическое мышление" (Skinner, 1948). Суть данного явления состояло в том, что у голубей путём подкрепления (подачи корма) вырабатывали то или иное поведение, которое случайным образом сопутствовало времени подачи корма в кормушки. Что бы ни делал тот или иной голубь в клетке, а каждые 15 секунд ему подавался корм. И с течением ряда длительных проб у голубей за несколько дней вырабатывалась особая манера поведения – если незадолго до подачи корма голубь вертелся вокруг своей оси, то со временем он начинал преимущественно именно вертеться, так как в первый раз это совпало со временем случайной подачи корма. То есть у голубя вырабатывался условный рефлекс на появление корма и закреплялся в виде именно того поведения, которое совершенно случайным образом предшествовало первой его подаче. И всё чаще на исходе каждых 15 секунд голубь принимался вертеться, поскольку это совпадало со временем появления корма в кормушке. Это несмотря на то, что корм был бы подан в любом случае просто по истечение 15 секунд. Но раз определённые действия голубя в какой-то момент совпали с появлением корма, то в дальнейшем голубь проявлял это поведение всё чаще. Кто-то из голубей в первую подачу корма просто чистил перья – с течением времени метод условного подкрепления приводил к тому, что голубь принимался чистить перья почти постоянно, поскольку каждые 15 секунд в кормушку подавался корм. Переводя на обиходный язык, голубь будто выстраивал те или иные свои действия в причинно-следственную связь с появлением корма, как если бы эти его действия служили причиной появления корма. Хотя на деле это не являлось таковым. Именно подобное поведение и было названо "суеверным" или "магическим", поскольку в реальности никак не было связано с наполнением кормушки, а лишь случайно совпадало с ним по времени.

Эффект "магического поведения" был подтверждён и в экспериментах с людьми (Bruner & Revuski, 1961). По условиям эксперимента участники знали, что лишь одна из четырёх кнопок активирует звуковой сигнал и зажигание лампочки. Но они не знали лишь того, что этот самый сигнал будет произведён только через 10 секунд после нажатия верной кнопки (кнопка под номером 3).

В итоге группа испытуемых всё чаще нажимала тот ряд кнопок, что однажды предшествовал по времени звуковому сигналу и зажиганию лампочки. Несмотря на то, что это событие произошло бы в случае нажатия одной лишь кнопки 3, просто с десятисекундной задержкой. Конечно, за прошедшие десять секунд с момента нажатия кнопки 3 испытуемые успевали нажать ряд других кнопок, и только затем уже следовал обозначенный сигнал. В итоге подопытные считали, что именно нажатие очередности этих кнопок привело к звуковому сигналу, а потому всё чаще нажимали на них. Для проверки своей версии достаточно было лишь в какой-то момент не нажимать эти кнопки или же нажимать в другой последовательности и проследить за осуществлением события. Но испытуемые всё равно нажимали кнопки в строго ими "открытом" порядке (к примеру, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3), и событие, конечно же, происходило – всего лишь после нажатия кнопки под номером 3, но с задержкой в 10 секунд.

Следовательно, никакого расчленения в познании явления не было произведено, и в итоге складывалось то, что называется "магическим поведением", "магическим мышлением" – то есть приписывание некоторым действиям причинной роли в отношении последующего явления, хотя никакой такой связи в реальности не существовало.

Что интересно, после эксперимента во время интервью испытуемые были убеждены, что "открытая" ими последовательность нажатий кнопок была обязательной – потому что именно она якобы "настраивала" активацию верной кнопки. Хотя в изначальной инструкции эксперимента было чётко сказано, что за появление условного сигнала отвечает всего одна единственная кнопка…

"Магическое мышление" – пример неадекватной практики. Да, она приводит к успешному результату (наступает ожидаемое явление), но она содержит в себе и действия, несущественные для наступления этого результата. В реальной жизни человек наряду с существенными действиями в своей практике может совершить несколько действий несущественных, лишних, и только затем последует ожидаемый результат. Но в представлении обывателя вся совокупность совершённых им действий (и существенные, и несущественные) связываются в одну незыблемую причинно-следственную цепь, без которой итог совсем не мыслится. Разграничить сплетшиеся воедино существенные и несущественные действия не так-то просто – это возможно только в результате целенаправленной теоретической проработки сложившейся практики и повторной её проверки в изменённых условиях. Как правило же, обыватель редко когда озадачивается вопросом существенности и несущественности действий в деле получения результата – ему важен лишь сам факт его получения, а лишние действия его мало беспокоят. Получилось, и ладно.

Но ни в коем случае нельзя думать, что учёт несущественных действий является неким безобидным процессом, просто умиляющим, как некая детская наивность. В реальности это не так. Вся плачевность подобной ситуации в том, что при таком подходе не формируется образ объективной действительности. А сформированный образ необъективной действительности с несуществующими чертами в дальнейшем уже сам будет взывать к очередному неадекватному поведению, уводя человека всё дальше во тьму собственных заблуждений. Отсюда и все "танцы с бубном", где на деле они совершенно не нужны. Здесь и рождаются всякие "духи", "боги" и прочие "телепатии" с "биотоками". Здесь рождаются всякие ритуалы, целый жизненный уклад со строгими предписаниями, что делать можно, а чего делать нельзя, что можно надевать, а что запрещено, когда можно есть одну пищу и нельзя другую, о чём можно думать, а о чём – грешно. Всё это плоды маленькой и, казалось бы, безобидной неадекватной практики.

Из неадекватной практики рождается только неадекватное поведение.

Важно понять именно это:плодом несущественных действий становится образ несуществующей действительности

Говоря поэтически, не боги рождают танцы с бубном, а танцы с бубном – рождают богов…

В насыщенной юной жизни автора этих строк был следующий эпизод из середины 90-х… Популярная в те годы игра-файтинг "… Огромная куча неизвестных комбинаций, к удачному финалу из которых привести должна была только одна. Но мы, совсем юные ребята 13-ти лет, умудрялись-таки открывать все эти сложнейшие тайные приёмы, часами просиживая у телевизоров за приставкой до изнеможения тыкая пальцами в кнопки геймпада.

Возвращаясь же непосредственно к теме существенных и несущественных действий в отделении неадекватной практики от адекватной (ведущей к формированию образа объективной действительности, то есть образу того, как всё есть на самом деле ) важно подчеркнуть следующий момент, в котором мы, совсем юные ребята, производили самое настоящее научное исследование с целью выяснения всех существенных характеристик явления.

К примеру, в какой-то одной из многочисленных попыток в отведённый 2-секундный отрезок времени игрок осуществлял совершенно случайно (наобум) нажатие последовательностей кнопок – назад-вниз-назад-вниз-вперёд+. Далее следовал момент интеллектуального оргазма, в ходе которого игрок был просто восхищён своей удачливостью.

То есть практика была осуществлена успешно, желаемое явление было воспроизведено.

Но пытливый ум не останавливался на достигнутом. Подвох крылся в том моменте, когда игроки собирались вместе и делились опытом успешного открытия отличались друг от друга, несмотря на всю успешность их осуществления. Парадокс? Едва ли…

Дело в том, что у какого-то игрока ".

Поскольку Fatality

Только перепроверка всех открытых приёмов показывала, что зачастую в ряду совершаемых нажатий действительно закрадывались нажатия несущественные. Иначе говоря, если изначально ". И всё. Этого было достаточно. Первые два нажатия были несущественными, они ничего не вносили в образ объективной действительности, а лишь запутывали его, усложняли.

Так, ещё 13-летний автор этих строк впервые задумался над тем, что успешная практика – это ещё не есть адекватная практика. До тех пор, пока в успешной практике присутствуют некие лишние элементы, она не может считаться адекватной самой действительности. А значит, в ходе её осуществления не формируется образ объективной действительности.

И кто ещё скажет о вредном влиянии компьютерных игр на неокрепшие умы подростков?

Какая-то игра "" привносила в психику подростков гораздо более важные структуры, чем многочисленные школьные предметы, где никогда не обучали тому, как отличать существенные действия от несущественных, как познавать реальный мир.

Отделение существенного от несущественного даже в успешной практике не только значительно упрощает жизнь, но и приводит к формированию образа объективной действительности.

Чтобы никогда в жизни больше не было места разнообразным "танцам с бубном".

Выявлять существенное, отсекая лишнее, в этом суть разума и организованной им практики.

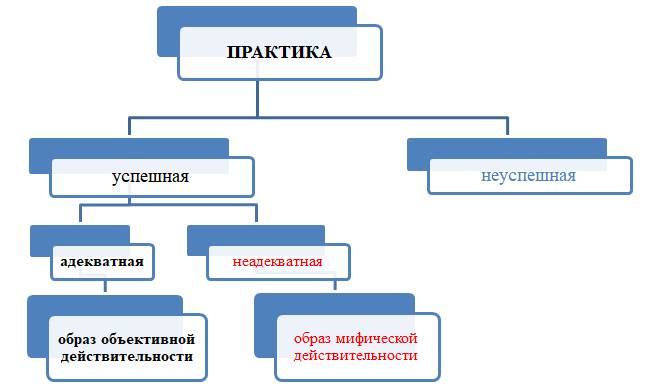

На основании всего выше сказанного можно построить следующую схему отношения практики к познанию объективной действительности.

Согласно предложенной схеме, практика бывает двух видов – успешная и неуспешная, то есть приводящая к ожидаемому, запланированному итогу, либо же не приводящая к нему. Неуспешная практика не имеет развития, не идёт в потребительский обиход, поскольку не приносит желаемого результата, и, следовательно, попросту отсеивается (как индивидом, так и обществом в целом, иными словами, всякой познающей системой). Развитие получает только практика успешная, то есть та, что приводит к ожидаемому результату, который был желаем. Но успешная практика, в свою очередь, как и практика вообще, также делится на два вида – на практику успешную и при этом адекватную и на практику успешную, но при этом неадекватную. Вот именно в этом делении (на адекватную и неадекватную практики) и кроется вся важность раскрываемых здесь понятий, поскольку именно в нём проводится водораздел в познании, приводящем к формированию образа действительности объективной и образа действительности мифической. Как уже указывалось, адекватная практика – это та практика, что содержит в себе только существенные действия по отношению к преобразованию действительности, вследствие чего и приводит к формированию образа объективной действительности во всех её существенных характеристиках. Неадекватная же практика – это практика, содержащая в себе, помимо существенных, достаточных для достижения цели, действий, также действия и несущественные, лишние, потому такая практика и формирует образ неадекватной, мифической действительности, поскольку в ней существенные стороны перемешаны с несущественными.

Таким образом, сама по себе успешная практика – ещё не залог формирования образа объективной действительности. В успешность практики (то есть в достижение поставленных перед нею целей) необходимо внести и жёсткий отсев существенных действий от несущественных, лишних. Успешную практику необходимо воспроизвести ещё определённое число раз, варьируя входящие в неё действия с целью выявления и отсева тех из них, которые на успешность практики никак не влияют (то есть являются именно лишними и затесались в общий перечень случайным образом в силу некритичности мышления). Только при избавлении от всяких лишних действий (которые, по сути, ритуалы, суеверия) успешную практику можно возвести в ранг адекватной.

Путь превращения необъективного "личного опыта" в объективный научный прост – достаточно из неадекватной практики "личного опыта" отбросить всё несущественное и оставить только существенное, что реально влияет на практический результат. Всё.

Именно и только действование с предметом, с явлением (что и называется практикой) открывает возможности познания сущности.

Если брать даже такое явление, как восприятие, то и оно зависит от действования определённых органов чувств, от активности самого субъекта. К примеру, обычный акт зрительного восприятия – это далеко не аналог фотографии, когда всё полученное изображение разом переходит в мозг, как готовая фотография выезжает из "Polaroid". Ещё в прошлом веке во многочисленных исследованиях было установлено, что визуальное восприятие того или иного объекта – процесс активный, осуществляемый за счёт микроскопических движений глаз (микросаккад). С помощью специальных приборов (методы оккулографии) показано, что глаз будто "ощупывает" предъявленный предмет, выделяя в нём важные признаки, на основании чего и строит итоговый образ предмета. Когда же с помощью специальных технических средств удаётся зафиксировать изображение относительно сетчатки и тем самым исключить эти "ощупывающие" движения глаза, то человек попросту перестаёт видеть. Неподвижный глаз слеп. Для построения визуального образа ему необходима подвижность. И подобным образом дело обстоит не только в сфере зрительного восприятия, но и в восприятии слуховом (для лучшей идентификации звука происходят постановочные движения головы; прислушивание), в восприятии вкусовом (движения языка по предмету в ротовой полости; распробование), в восприятии обонятельном (движения органов дыхания для усиленного втягивания воздуха с молекулами ароматного вещества; принюхивание). Про тактильное восприятие можно и вовсе не упоминать в силу его очевидной составляющей активности в виде ощупывающих движений. Всё это указывает на тот факт, что процесс восприятия – не некий одномоментный акт по типу фотографирования, а именно процесс, процесс активный, которому человек научается при жизни, с самого своего рождения в ходе многочисленных взаимодействий с предметами действительности. Первоначальный сигнал (визуальный, акустический, тактильный, обонятельный и т.д.) от объекта выступает лишь стимулом к его распознанию, а именно само распознание, построение психического образа реального предмета, осуществляется уже за счёт целенаправленной активности органов чувств. Именно в этой активности проявляется та самая "проверка гипотез", которые выдвигает наш мозг, о чём уже упоминалось выше, – именно в движении органа чувств проявляются его попытки проверить возникшую гипотезу относительно нового явления.