Полная версия

В глубине ноября

Туве Янссон

В глубине ноября

Tove Jansson

SENT I NOVEMBER

Copyright © Tove Jansson 1970 Moomin Characters ™

All rights reserved

Серийное оформление Татьяны Павловой

Иллюстрации в тексте и на обложке Туве Янссон

Перевод со шведского Евгении Тиновицкой под общей редакцией Натальи Калошиной и Евгении Канищевой

Стихи в переводе Марины Бородицкой

© Е. Тиновицкая, перевод, 2018

© М. Бородицкая, стихотворный перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа ”Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

* * *

Моему брату Лассе

1

Тем ранним утром Снусмумрик проснулся в своей палатке в Муми-долине и почувствовал, что воздух пахнет осенью и разлукой.

Скорее, очертя голову – в путь! И всё меняется в мгновение ока, и уходящему нельзя терять ни секунды: он выдёргивает из земли колышки от палатки и быстро затаптывает угли, чтобы никто не успел помешать, пристать с расспросами; он вприпрыжку закидывает на спину рюкзак – и уже в пути, и на него вдруг снисходит спокойствие, он словно дерево, на котором не дрогнет ни один лист. На месте палатки остаётся только пятно пожелтелой травы. Через несколько часов друзья проснутся и скажут: «Вот он и ушёл. Осень».

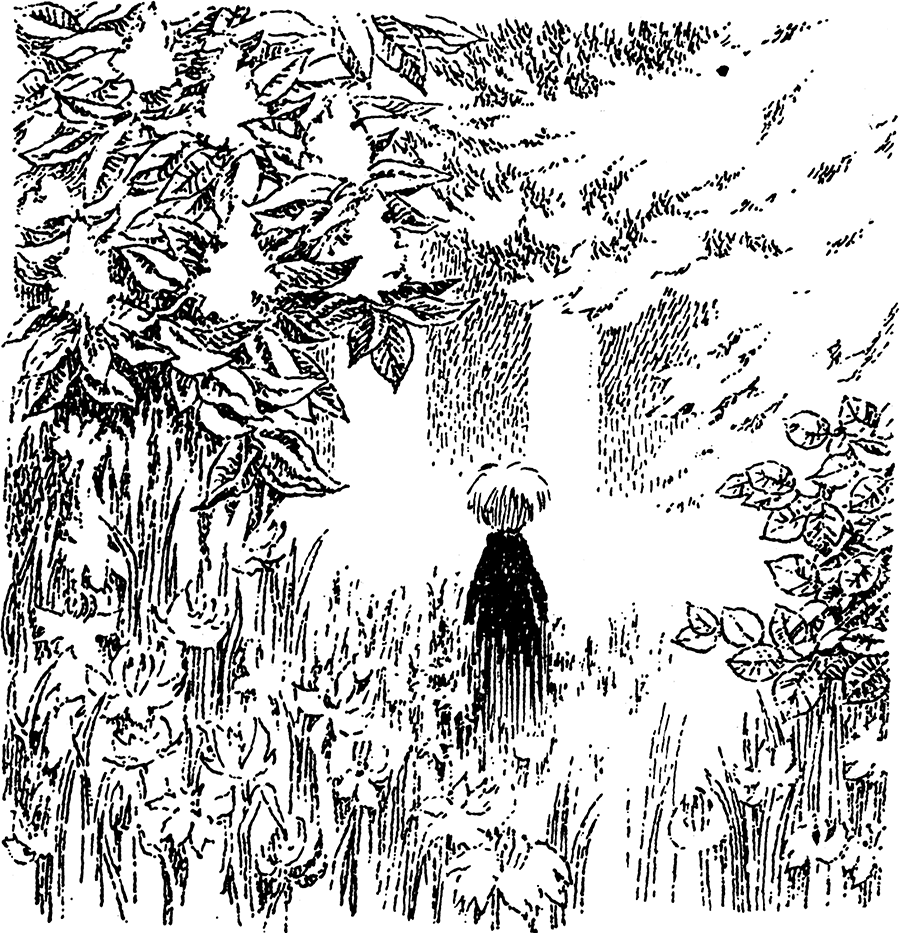

Снусмумрик шёл спокойно, неторопливо, лес обступил его со всех сторон, и начался дождь. Дождь падал Снусмумрику на зелёную шляпу, на плащ, тоже зелёный, капал и шелестел, а лес укрывал мягким и ласковым одиночеством.

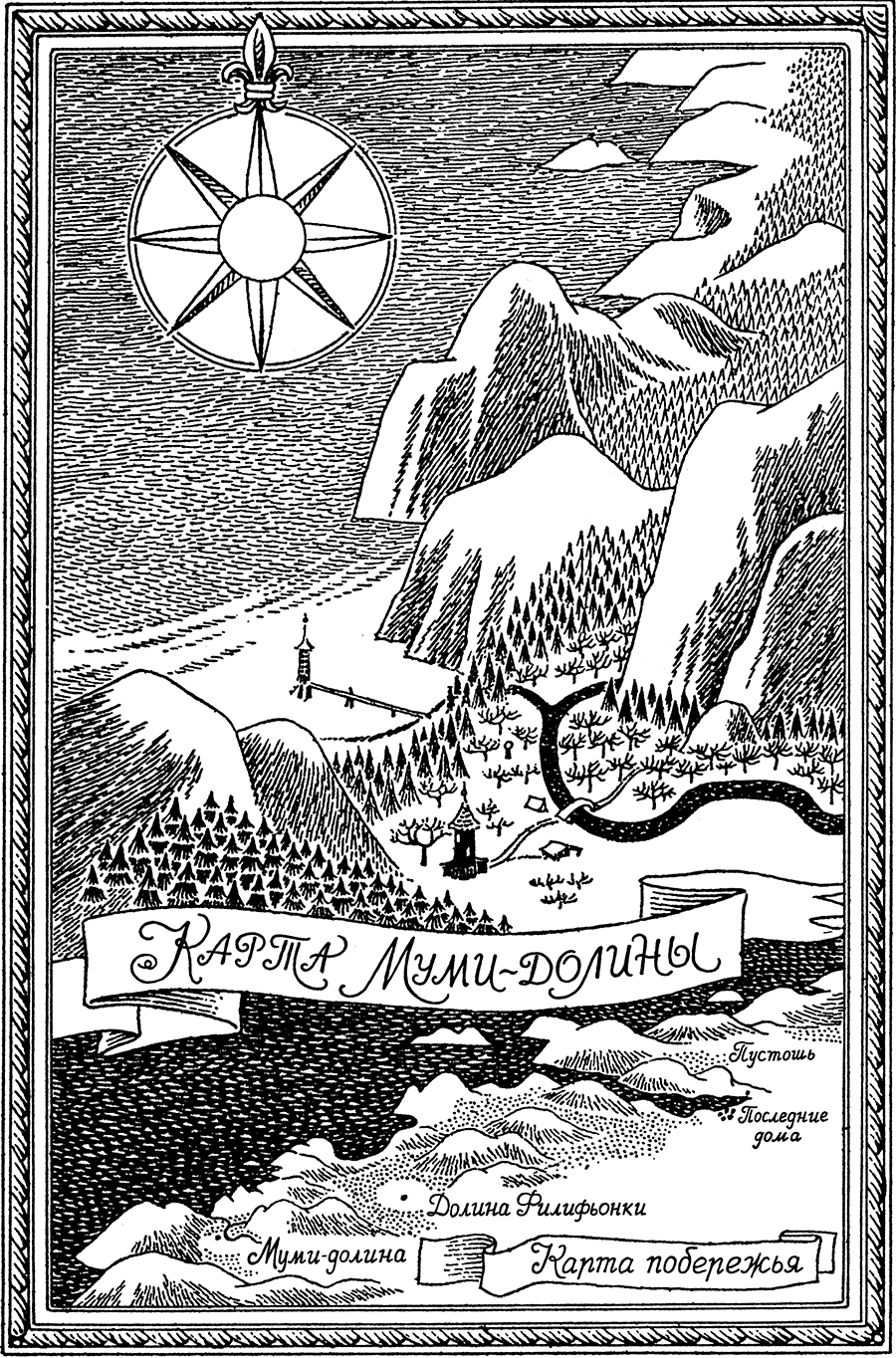

Вереница гор торжественно тянулась вдоль всей береговой линии, изрезанной мысами и бухтами. Между горами лежали долины. В ближайшей долине жила, одна-одинёшенька, филифьонка. Снусмумрик повидал немало филифьонок и привык, что живут они сами по себе и по своим сложным филифьоночьим правилам. Но проходить мимо их домов он всегда старался как можно тише.

Забор высился мокрыми заострёнными штакетинами, ворота были на замке, двор пуст. Ни бельевых верёвок, ни поленницы, ни гамака, ни садовой мебели, ни следа милых и трогательных летних мелочей – грабель, ведра, забытой шляпы или кошачьей миски, ни одной из бесчисленных вещиц, ожидающих наступления утра, признаков того, что в доме живут и двери его открыты.

Филифьонка почуяла осень и заперлась на зиму. Дом её казался покинутым, нежилым, и всё же она была там, внутри, за высокими непроницаемыми стенами, за окнами, скрытыми переплетением ветвей.

Неторопливая поступь осени по направлению к зиме – не такое уж плохое время. Можно делать запасы, утепляться, готовиться что есть сил. Приятно подгрести всё своё поближе к себе, собраться с теплом и с мыслями и зарыться в глубокую и надёжную нору, в средоточие безопасности, прихватив всё важное, ценное, собственное. И пусть тогда морозы, бури и тьма приходят, сколько им заблагорассудится. Пусть ощупывают двери и разыскивают щели, чтобы пробраться внутрь, – ничего у них не выйдет, все двери крепко заперты, а за дверями сидит себе и посмеивается в тепле и одиночестве тот, кто обо всём подумал заранее.

Кто-то уходит, а кто-то остаётся, и так было всегда. Каждый выбирает для себя, главное – вовремя выбрать и уж потом не оглядываться.

Филифьонка на заднем дворе принялась выбивать половики. Она била в них так отчаянно и ритмично, что сразу слышно было: дело делается с удовольствием. Снусмумрик на ходу зажёг трубку и подумал: В Муми-долине уже все проснулись. Папа сейчас заводит часы и стучит по барометру. Мама растапливает печь. Муми-тролль выходит на веранду и видит пустое место от палатки. Он бежит к мосту, заглядывает в почтовый ящик, но и там тоже пусто. Я ведь забыл оставить ему письмо, не успел. Но я всегда пишу одно и то же: „Вернусь в апреле, не скучай“, „Ухожу и вернусь весной, береги себя“. Он и сам всё знает».

И Снусмумрик забыл про Муми-тролля – просто взял и забыл.

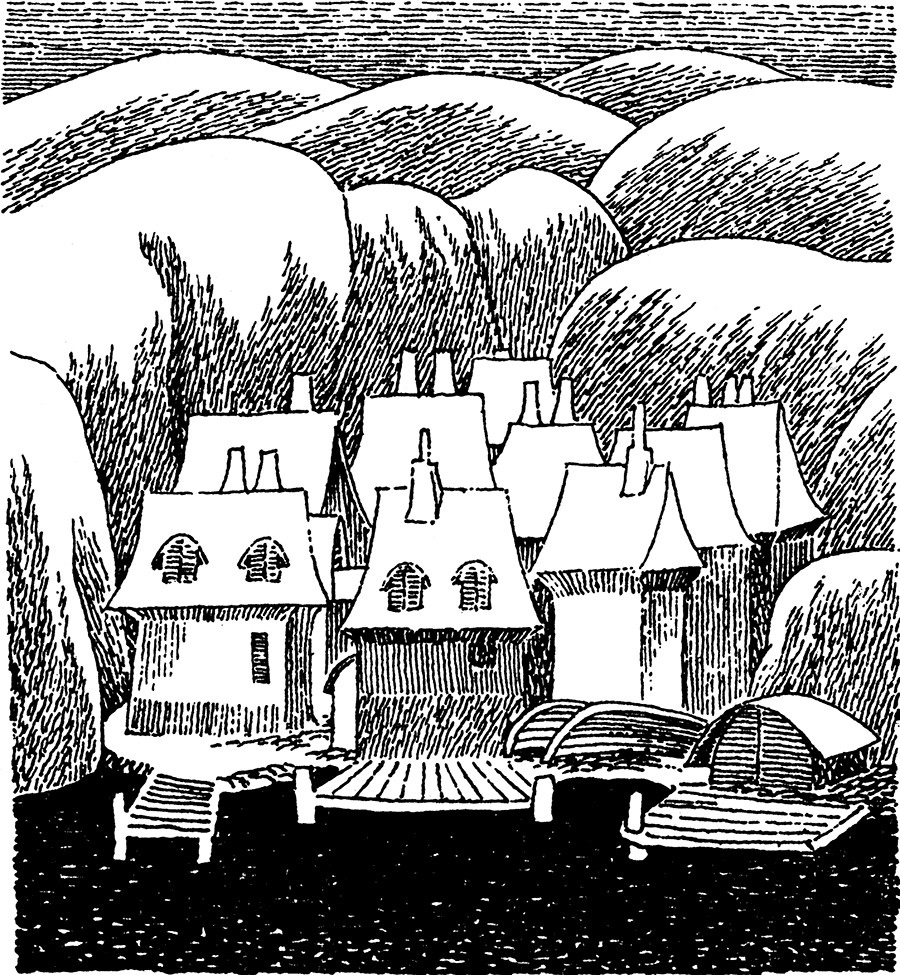

Уже в сумерках он пришёл к длинному заливу, укрывшемуся в тени между скал. В самом конце залива горели ранние огни – там столпилось несколько домиков.

Снаружи, под дождём, никого не было.

В домиках жили Хемуль, Мюмла и Гафса, под каждой крышей обитал кто-то, кто решил остаться, кто-то из породы домоседов. Снусмумрик проскользнул задворками и шмыгнул в тень – не хотелось ни с кем заводить разговор. Дома́ были большие и маленькие, сбившиеся в кучку, некоторые прижимались друг к дружке и перехватывали друг у друга желоба и мусорные баки, заглядывали в окна, пахли едой. Дымоходы и высокие фронтоны, колодезные журавли и тропинки, протоптанные от одной двери к другой. Снусмумрик ступал беззвучно и быстро и думал: «Эх, дома́-дома́. Как же мне вас жаль!»

Уже почти стемнело. В зарослях ольхи пряталась под серым брезентом Хемулева лодка. Чуть повыше лежали мачта, вёсла и руль. Они почернели и растрескались за много лет – никто никогда не брал их в руки. Снусмумрик встряхнулся и продолжил свой путь.

Маленький хомса услышал из-под Хемулевой лодки его шаги и затаил дыхание. Шаги постепенно удалились, и снова стало тихо, только ударялись о брезент дождевые капли.

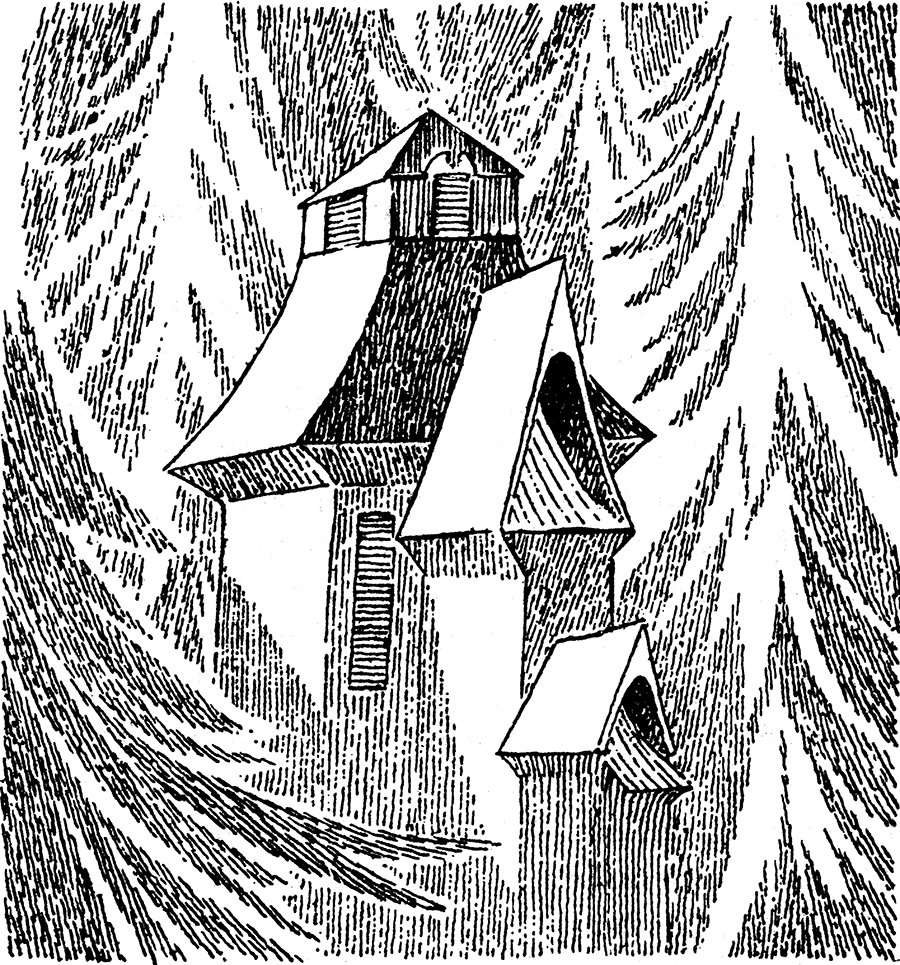

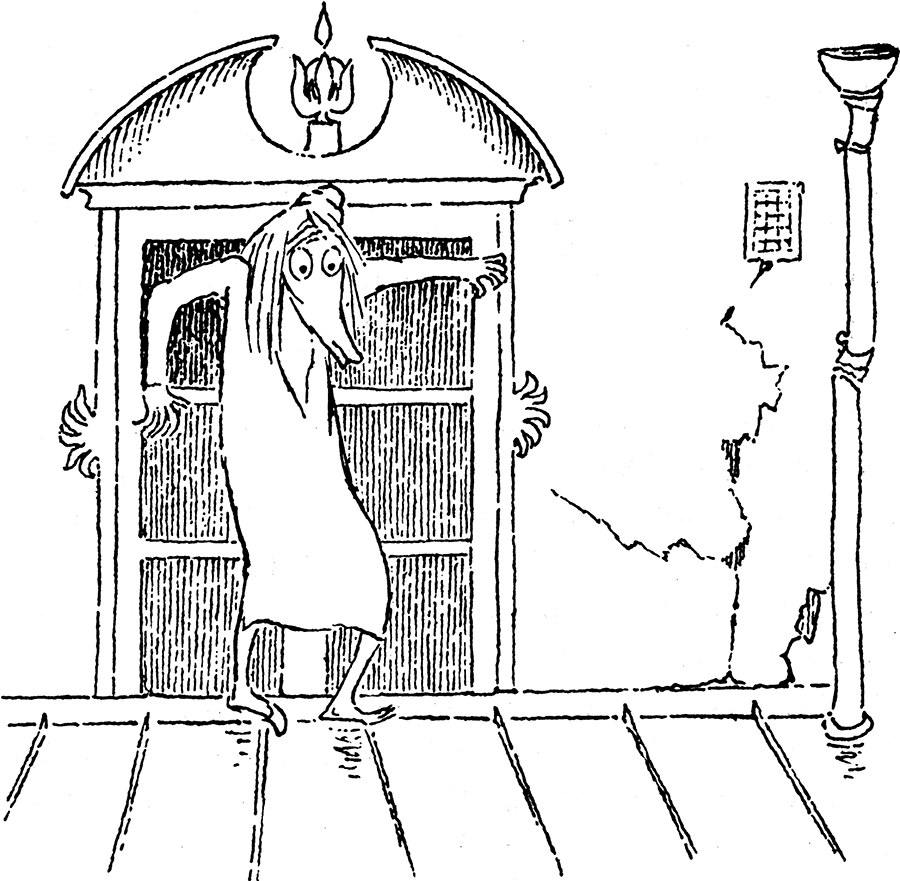

Последний дом стоял один-одинёшенек под тёмно-зелёной еловой стеной, за ним начиналась уже настоящая чаща. Снусмумрик ещё быстрее зашагал прямо к лесу. Дверь последнего дома приоткрылась, и стариковский голос спросил:

– Куда ты?

– Не знаю, – ответил Снусмумрик.

Дверь снова закрылась, и он ступил в свой лес, сулящий сотни миль тишины.

2

Шло время, шли дожди. Ни в одну осень не было ещё столько дождей. Все прибрежные долины превратились в болота из-за воды, сбегающей по горам и холмам, земля загнивала, вместо того чтобы сохнуть. Лето вдруг стало казаться таким далёким, будто его и не было никогда, а дорожки от дома к дому – куда длиннее, чем раньше, и каждый забивался поглубже в свою нору.

В самом дальнем углу Хемулевой лодки жил маленький хомса по имени Киль (имя его не имело ничего общего с лодочным килем, просто так совпало). Никто не знал, что он там живёт. Раз в год, по весне, с лодки снимали брезент, смолили её и заделывали самые заметные трещины. Потом лодку снова накрывали брезентом и она оставалась ждать дальше. У Хемуля никогда не было времени на морские прогулки, да он и не умел ходить под парусом.

Хомса любил запах смолы, ему было важно, чтобы у него дома хорошо пахло. Ему нравился моток верёвки, который баюкал его в своих крепких объятиях, и несмолкающие звуки дождя. В большом, на вырост, пальто хомсе было тепло долгими осенними ночами.

Вечером, когда все расходились по домам спать, а залив утихал, хомса начинал рассказывать самому себе историю – всегда одну и ту же. Историю про счастливую семью. И рассказывал, пока не заснёт, а на следующий вечер мог продолжить с того же места или начать с начала.

Обычно он начинал с описания счастливой Муми-долины. Хомса медленно брёл по холмам, поросшим тёмными мхами и белыми берёзками. Становилось теплее. Он пытался вспомнить это чувство – когда лес внезапно превращается в дикий сад, залитый солнцем, и повсюду трепещут на летнем ветерке зелёные листья, и трава зеленеет вокруг и сверху, а на траве солнечные пятна, и шмели жужжат, и чудесные запахи, и он всё идёт и идёт, пока не услышит, как бежит река.

Важно было ничего не менять: как-то раз он поместил свой счастливый дом прямо на реке, и это было ошибкой. На реке должен быть только мост с почтовым ящиком. Потом – кусты сирени и поленница Муми-папы, у них у всех особый запах – беспечности и лета.

Утро совсем раннее, тихо. Хомса уже различает шар синего стекла, который покоится на своей колонне в самом конце сада. Это Муми-папин стеклянный шар – самое прекрасное, что есть во всей долине. Он волшебный.

Хомса представлял высокую траву, пестрящую цветами. Он рассказывал себе о дорожках, вычищенных граблями, аккуратно выложенных ракушками и кусочками золота, и задерживался чуть подольше на солнечных пятнах – их он особенно любил. По его слову ветерок обдувал долину, пробегал по поросшим лесом холмам и снова стихал, уступая место тишине. Цвели яблони. Хомса помещал кое-где и яблоки и тут же собирал их, поднимал гамак, пересыпал жёлтые опилки у поленницы – и вот он уже почти рядом с домом. Клумба с пионами, веранда… Веранда в утреннем солнце именно такая, какой придумал её хомса: резные перила, жимолость, кресло-качалка, всё.

Хомса Киль никогда не заходил в дом, он ждал во дворе. Ждал, когда Муми-мама выйдет на веранду.

Увы, в этом месте хомса обычно и засыпал. Один-единственный раз он разглядел нос Муми-мамы в приоткрывшейся двери – круглый ласковый нос; Муми-мама и вся была кругленькая, как и положено мамам.

В этот вечер Киль снова отправился в долину. Он ходил этой дорогой сотни раз и с каждым разом волновался всё сильнее. Внезапно пейзаж заволокло серым туманом, а когда туман рассеялся, перед зажмуренными глазами хомсы осталась лишь темнота. Стучал по брезенту осенний дождь. Хомса попробовал вернуться в долину, но ничего не вышло.

За последнюю неделю так случалось уже несколько раз, и каждый раз туман опускался чуть раньше. Вчера он застал хомсу возле поленницы, сегодня – ещё до кустов сирени. Хомса Киль свернулся покрепче в своём мотке верёвки и подумал: «Завтра я, наверное, не дойду даже до реки. Я разучился рассказывать дальше, всё опять возвращается к началу».

Хомса немного поспал. Проснувшись в темноте, он уже знал, что делать. Он вылезет из Хемулевой лодки, и найдёт долину, и поднимется на веранду, и откроет дверь, и расскажет всем, кто он такой.

Приняв решение, хомса Киль снова заснул и проспал всю ночь, не видя снов.

3

Как-то в ноябре, в четверг, дождь прекратился, и Филифьонка решила вымыть окна на чердаке. Она нагрела на кухне воды, капнула в лохань немножко мыла – самую капельку, – поднялась с лоханкой наверх, поставила её на стул и открыла окно. От оконной рамы отвалилось что-то маленькое и упало рядом с Филифьонкиной рукой. Оно было похоже на маленькую ватную турунду, но Филифьонка сразу поняла, что это: отвратительный кокон с мерзкой белой личинкой внутри. Филифьонка вздрогнула и отдёрнула руку. Куда ни пойди, что ты ни делай – всюду на тебя наскакивают всякие ползучие и пресмыкающиеся! Она взяла тряпку, быстрым движением смахнула личинку и проследила, как та катится по крыше, подпрыгивает на краю и исчезает.

– Вот гадость, – прошептала Филифьонка, встряхивая тряпку. Потом она поставила лохань на подоконник и вылезла на крышу, чтобы промыть стёкла снаружи.

На ней были войлочные тапочки, и, едва ступив на покатую мокрую крышу, она поехала назад. Филифьонка не успела даже испугаться. Тощее её туловище мгновенно шатнулось вперёд, и одну головокружительную секунду она скользила по скату на животе, пока тапки не уткнулись в жёлоб на краю крыши. Вот теперь, лёжа на крыше, можно было бояться. Страх пронзил Филифьонку и чернильным привкусом защипал в горле. Она закрыла глаза, но всё равно видела далеко внизу землю, а подбородок так стиснуло ужасом, что она не могла даже закричать.

Да и кого было звать? Филифьонка наконец-то избавилась от всех своих родственников и докучливых знакомых. Теперь у неё было полным-полно времени, чтобы блюсти в доме чистоту и одиночество и падать с крыши сколько влезет прямо в полный жуков и личинок сад.

Филифьонка предприняла безнадёжную попытку вскарабкаться обратно, ноги задрожали на гладкой жести, и она съехала туда же, где и была, – наша сказка хороша, начинай сначала. Открытое окно хлопало на ветру, сад шелестел, время шло. На крышу упало несколько дождевых капель.

Потом Филифьонка вспомнила про громоотвод, который тянулся к чердаку на другой стороне дома. Она начала медленно-медленно двигаться по жёлобу, сначала сдвинула на чуть-чуть одну ногу, потом на чуть-чуть другую, с закрытыми глазами, прижавшись животом к крыше, она обползала свой большой дом по кругу и всё время помнила о том, что склонна к головокружениям и как это бывает, когда головокружение тебя настигнет. Наконец она нащупала под рукой громоотвод, вцепилась в него изо всех сил и всё так же медленно, всё ещё с закрытыми глазами, принялась подниматься ко второму этажу – и в целом мире не было ничего, кроме тонкого провода и прильнувшей к нему филифьонки.

Она ухватилась за узкий деревянный бортик, который шёл вокруг чердака, подтянулась к нему и некоторое время лежала неподвижно. Понемногу она поднялась на четвереньки и подождала, пока утихнет в коленках дрожь, ни на секунду не задумавшись о том, что выглядит смешно. Потом, делая по одному шажку за раз, лицом к стене, пошла дальше. Одно закрытое окно, другое… Морда была слишком длинной и всё время мешала, волосы лезли в глаза и щекотались… Чихать нельзя, не то потеряешь равновесие. Нельзя смотреть, нельзя думать. Один тапок съехал с пятки, никому нет до меня дела, корсет куда-то сбился, и в любую ужасную секунду я могу…

Снова начался дождь. Филифьонка открыла глаза и увидела из-за плеча покатую крышу, её край, а за ним пустоту, и ноги вдруг снова ослабели, земля опрокинулась – приступ головокружения всё-таки настиг её. Он оторвал её от стены, деревянный бортик в руках сделался узким, точно серп, и мимо Филифьонки в мгновение ока пронеслась вся её филифьонская жизнь. Медленно-медленно начала она отклоняться назад, от сулящей безопасность стены, в позицию, которая грозила неминуемым падением, застыла в этой позиции на долю секунды – и качнулась обратно к стене.

Сделавшись кем-то незнакомым, маленьким и плоским, она двинулась дальше. Вот оно, окно. Ветер захлопнул его накрепко. Рамы ровные и гладкие, ни единого гвоздика. Филифьонка попробовала открыть окно шпилькой, но шпилька согнулась. За окном виднелись таз с мыльной водой и тряпка – кусочки мирной повседневной жизни, недосягаемый мир.

Тряпка! Она застряла между рамами… У Филифьонки забилось сердце – она увидела торчащий кусочек ткани, осторожно поймала его и медленно потянула… Только бы выдержала, пусть бы это была хорошая новая тряпка, а не та старая… Я никогда больше не буду беречь старые тряпки, ничего больше не стану беречь, буду тратить, я вообще перестану убирать в доме, я слишком много убираю, я такая зануда… Я перестану быть такой… такой филифьонкой, я стану другой… Так умоляла про себя Филифьонка, отчаянно и безнадёжно, потому что филифьонка, конечно же, не может сделаться никем иным, кроме самой себя.

И тряпка выдержала. Окно медленно приоткрылось и тут же распахнулось, подхваченное ветром, и Филифьонка ввалилась внутрь, в благословенную комнату, и лежала теперь на полу, в животе крутило, Филифьонке было очень плохо.

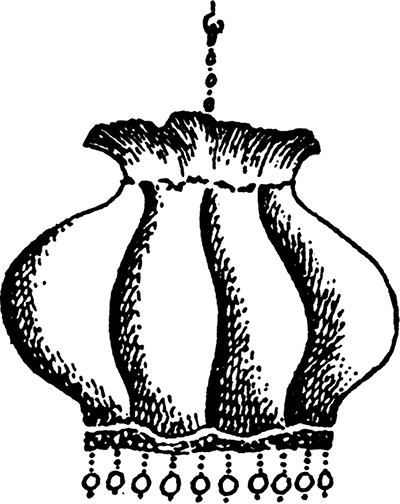

Над головой раскачивалась на ветру люстра, все кисточки абажура кружились на идеально одинаковом расстоянии друг от друга, и у каждой на конце была маленькая жемчужная бусина. Филифьонка с интересом следила за кисточками, удивляясь, как это никогда их раньше не замечала. Да что там, она даже не замечала, что шёлковый абажур такого красивого красного цвета, похожего на закат. Даже потолочный крюк казался незнакомым и удивительным.

Филифьонке стало получше. Она задумалась о том, почему всё, что свисает с крюка, свисает именно вниз, а не в какую-нибудь другую сторону. Вся комната изменилась, всё стало иным. Филифьонка подошла к зеркалу и посмотрелась в него. Нос с одной стороны весь исцарапан, волосы торчат, прямые и мокрые. Глаза тоже стали другими, подумать только, у меня есть глаза, которые видят, осознала вдруг Филифьонка, и как вообще это устроено – что мы видим?

От дождя и всей прежней жизни, в секунду пролетевшей мимо, Филифьонку зазнобило, и она решила сварить кофе. Но, открыв кухонный шкафчик, она вдруг впервые осознала, как много у неё посуды. Ужасно много кофейных чашек. Бесконечные миски, блюда, стопки тарелок, сотни предметов и приборов, и всё для одной только филифьонки. Кому всё это достанется, когда она умрёт?

– Но я же не умираю, – прошептала Филифьонка и захлопнула шкафчик. Она бросилась в гостиную, наткнулась на мебель в спальне и выбежала обратно, метнулась в холл и раздёрнула занавески, поднялась на чердак – везде было одинаково тихо. Она оставила открытыми двери, распахнула платяной шкаф, увидела в углу саквояж и тут же поняла, что делать. Она пойдёт в гости. Ей нужна компания. Приятная компания, в которой ведут разговоры, в которой все бегают туда-сюда и заполняют день, так что в нём не остаётся места для ужасных мыслей. Не какой-нибудь Хемуль или, упаси боже, Мюмла! Ей нужно муми-семейство. Давным-давно пора уже навестить Муми-маму. И решаться на это надо в подходящем настроении, и желательно побыстрее, чтобы не передумалось.

Филифьонка достала из шкафа саквояж и положила в него серебряную вазу в подарок Муми-маме. Вылила мыльную воду на крышу и закрыла окно. Высушила волосы, и накрутила их на бигуди, и выпила свой вечерний чай. Дом успокоился и снова сделался прежним. Вымыв чайник, Филифьонка вынула из саквояжа серебряную вазу и положила вместо неё фарфоровую. И зажгла люстру, потому что с дождём пришли ранние сумерки.

«Что это на меня нашло? – подумала Филифьонка. – Этот абажур вообще не красный. Он скорее коричневый. Но я всё равно пойду в гости».

4

Шла уже поздняя осень. Снусмумрик продвигался к югу, иногда он ставил палатку и давал времени течь, как тому вздумается, он шагал куда глаза глядят и глядел по сторонам, без мыслей, без воспоминаний, и много спал. Он остался внимательным, но утратил любопытство, и ему было всё равно, куда идти, – главное идти.

Лес отяжелел от дождя, и деревья стояли неподвижно. Всё сделалось увядшим и безжизненным, но возле самой земли прорастал тайный осенний сад, с отчаянной силой выбирался он из гниющей почвы – блестящая, разбухшая от воды странная растительность, не имеющая ничего общего с летом. Голые стебли черники подёрнулись желтизной, а клюква алела, точно кровь. Привыкшие прятаться мхи и лишайники пошли в рост, они расстилались широким мягким ковром, обещающим укрыть весь лес. Повсюду возникали новые решительные цвета, повсюду на земле горели упавшие ягоды рябины. Только папоротник чернел.

Снусмумрику хотелось сочинить песню. Он дождался, пока желание сделается нестерпимым, и как-то вечером вытащил со дна рюкзака губную гармошку. В августе, в Муми-долине, он подхватил где-то пять тактов – явное и несомненное начало мелодии. Они пришли сами по себе, так, как и приходят обычно, если им не мешать. И вот настал подходящий момент взяться за них и превратить в песню дождя.

Снусмумрик ждал. Прислушивался. Пять тактов не возвращались. Он ждал и ждал, ничуть не тревожась, – он ведь знал, как это обычно бывает с мелодиями. Но так ничего и не услышал, кроме тихого шелеста дождя да журчания воды. Понемногу совсем стемнело. Снусмумрик взял было трубку, но вдруг остановился. Его пять тактов остались в Муми-долине, и только там можно будет повстречаться с ними снова.

Есть миллионы мелодий, которые легко поймать, и всегда найдутся новые. Но пусть летят, куда им вздумается, – это чужие песни лета. Снусмумрик заполз в палатку, в спальник, и натянул на голову капюшон. Шелест и журчание не изменились – это был всё тот же ровный звук совершенства и одиночества. Но что тебе до него, если ты не можешь сочинить песню дождя.

5

Хемуль проснулся, вспомнил, кто он, и пожалел, что он не кто-нибудь другой. Он чувствовал себя ещё более усталым, чем когда ложился, а впереди был новый день, который будет тянуться до вечера, а за ним следующий, и ещё один, и все одинаковые – именно такими и бывают у хемулей дни.

Хемуль заполз под одеяло, и уткнулся носом в подушку, и передвинулся животом на край кровати, на прохладную сторону. Он катался по кровати, раскинув руки и ноги, и ждал приятных снов, но те не шли. Он свернулся комочком, но и это не помогло. Он представлял себя хемулем, которого все любят, и беднягой, которого никто не любит. Но на самом деле он как был, так и остался хемулем, которому никак не удавалось сделать ничего хорошего, хоть он старайся изо всех сил. В конце концов он встал и натянул штаны.

Хемуль не любил одеваться и раздеваться, от этого ему начинало казаться, что дни проходят, не принося с собой ничего значимого. И всё же он не прекращал с утра до вечера организовывать, контролировать и устанавливать правила! Все вокруг жили как попало, без правил, без планов, и всюду, куда ни глянь, обнаруживалось что-нибудь нуждающееся в исправлении, и Хемуль не щадя живота бросался учить остальных, как поступить правильно.

«Как будто даже не хотят, чтобы получилось хорошо», – мрачно раздумывал Хемуль, чистя зубы. Он взглянул на фотографию – он и его парусная лодка во время спуска на воду. Фото было отличное, но Хемуль сделался ещё мрачнее.

«Надо мне всё же научиться ходить под парусом, – подумал Хемуль. – Но у меня совершенно нет времени…»

Внезапно Хемуль осознал, что ничего, в общем-то, не делает, кроме как передвигает вещи с места на место или даёт указания, куда их передвинуть, и в этот момент истины он задумался: а что случится, если просто оставить всё как есть?

– Да ничего, наверное, не случится, обо всём позаботится кто-нибудь другой, – сказал Хемуль сам себе, ставя зубную щетку в стакан. Он удивился и даже немного испугался того, что сказал, по спине пробежал холодок, точь-в-точь как под Новый год, когда часы бьют двенадцать. А спустя мгновение он подумал: «Но тогда мне придётся ходить под парусом…» Хемулю вдруг стало очень нехорошо, и он поспешил прилечь.

«Ничего не понимаю, – подумал бедняга Хемуль. – Что это я такое сказал? Есть вещи, о которых вообще не стоит думать. Не стоит придумывать лишнего».

Он отчаянно пытался представить хоть что-нибудь, что прогонит его утреннюю меланхолию, он искал, искал, и постепенно ему на ум пришло одно далёкое и приятное летнее воспоминание. Хемуль вспомнил Муми-долину. Он был там когда-то давным-давно, но один момент запомнил очень хорошо: комнату для гостей с южной стороны дома и как приятно там было просыпаться по утрам. Окно открыто, лёгкий ветерок покачивает белую занавеску, оконная створка тихонько постукивает на ветру… По потолку разгуливает муха. И никуда не нужно спешить. На веранде ждёт кофе, все дела сделаны, всё так просто и улаживается само собой.

Там ещё было какое-то семейство, но его Хемуль помнил не особенно отчётливо, семейство хлопотало туда-сюда по своим делам, дружески-неопределённо – семейство, да и всё. Муми-папу Хемуль помнил чуть лучше, чем остальных, папу и его лодку. И мостки. Но больше всего ему помнилось, каково это – с радостью просыпаться по утрам.

Хемуль поднялся с кровати, взял зубную щётку и сунул её в карман. Вся хворь улетучилась, он чувствовал себя совершенно новым хемулем.

Никто не видел, как Хемуль пустился в путь, без чемодана, без зонтика, не попрощавшись ни с кем из соседей.

Хемуль не имел привычки к прогулкам по пересечённой местности. Несколько раз он сбивался с пути, но это его не обеспокоило и не расстроило.

«Никогда раньше я не терялся, – подумал он весело. – Никогда не промокал насквозь!»

Хемуль замахал руками и почувствовал себя парнем из песни, в одиночестве бредущим под дождём за тысячу миль от дома, диким и свободным.

Хемуль был в прекрасном настроении! И скоро можно будет выпить горячего кофе на веранде.