Полная версия

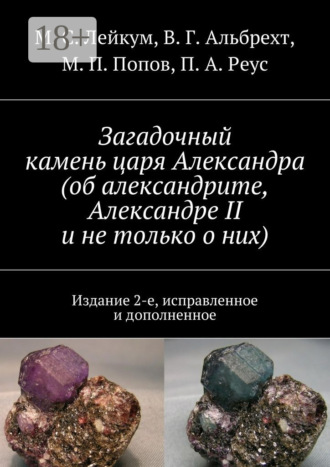

Загадочный камень царя Александра (об александрите, Александре II и не только о них). Издание 2-е, исправленное и дополненное

На месте первых разработок Кожевникова и Коковина был заложен прииск, получивший в дальнейшем название Сретенского. Он оказался и наиболее продуктивным, самые первые шурфы (№1 и 2) оказались и самыми богатыми. Особенно прославился шурф №6, где «на 7 сажени отыскано гнездо самых драгоценных камней», он разрабатывался до 13 сажени, затем в 1834 году деревянная крепь главной шахты по неосторожности рабочих подгорела снизу и выработка обвалилась.

На Сретенском прииске в шурфе №3 впервые был найден фенакит, получивший первоначальное название «коковенит», в честь нашедшего его Я. В. Коковина, (в дальнейшем этот термин не прижился). Из-за сильного блеска в ограненном виде фенакит называли также «сибирским алмазом». Как мы уже знаем, на этом же прииске (в шурфе №7) впервые в мире была обнаружена необычная, уникальная по оптическим свойствам разновидность хризоберилла – александрит.

Среди найденных в первый год крупных изумрудов следует отметить кристалл весом в 11130 каратов (2226 г) лишь частично ювелирного качества, получивший с легкой руки А. Е. Ферсмана название «изумруд Коковина» (сейчас его чаще зовут «изумрудом Кочубея»). Камень находится в особом сейфе Минералогического музея РАН им. А. Е. Ферсмана в Москве, (рис. 13) и до сих пор является одним из крупнейших кристаллов изумруда в мире (если точнее, то третьим по величине). Также из найденного в 1832 году кристалла изумруда высокого ювелирного качества был выгранен камень причудливой грушевидной огранки весом 101,25 карата, оцененный в 6075 рублей и поднесенный в дар императрице. Уникальная друза кристаллов изумруда в слюдите, оцененная в 100 тысяч рублей была отвезена в Берлин в качестве подарка российского правительства известному естествоиспытателю Александру Гумбольту19 (1769—1859) (рис. 19). Также, из уникальных изумрудов, добытых в 1831 году стоит отметить так называемую «друзу Лейхтенберга» (рис. 21), размером 31х32 см и весом 6265 г. Она хранится в музее Mineralogische Staatssammlung, Мюнхен.

Весной 1833 и летом 1834 годов на приисках были найдены еще два уникальных изумруда, которые в дальнейшем таинственным образом исчезли…

Вот что пишет далее об истории Изумрудных копей академик А. Е. Ферсман в 1922 году: «Это открытие окрылило Каковина, и его энергия дала развиться изумрудному делу в большом масштабе, но прекрасные камни первых добыч погубили алчного командира фабрики, преданного суду за утайку камней и окончившего жизнь самоубийством в конце 1835 г. Работы временно были остановлены; ревизия пыталась выяснить ошибки и злоупотребления, и лишь с конца 1836 г. вновь начались работы под руководством нового директора И. Вейца…».

«Изумрудный детектив»

Александр Евгеньевич Ферсман лишь упомянул здесь о загадочной, в полном смысле слова детективной истории… В которой вокруг Изумрудных копей и исчезнувших уникальных изумрудов трагически сплелись судьбы трех незаурядных людей, фанатично преданных камню: командира Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Васильевича Коковина, вице-президента Департамента уделов графа Льва Алексеевича Перовского и мастерового Екатеринбургской гранильной фабрики Григория Мартемьяновича Пермикина. Несмотря на многочисленные архивные поиски и публикации [83, 84, 99], история эта так и остается неразгаданной. Находящийся в музее им. А. Е. Ферсмана в Москве уникальный «Изумруд Коковина», как оказалось, вовсе не тот пропавший камень, вокруг которого разворачивались в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге трагические события 1834—1835 годов…

Ну, довольно, надеемся, мы сумели достаточно заинтриговать читателя, чтобы перейти к изложению событий, которые приводятся нами с широким использованием архивных материалов, кропотливо собранных И. М. Шакинко, В. Б. Семеновым [83, 84] и В. Дебердеевым.

Факты таковы. После первоначальной эйфории в добыче изумрудов на копях наметился некоторый спад – все меньше и меньше камней и все более низкого качества посылалось в Санкт-Петербург в Кабинет Е. И. В. и Департамент уделов. В одном из документов, отражающих работу Изумрудных копей с 1831 по 1835 годы [101] говорится: «В первые два или три года отыскано было значительное число камней, из коих лучшие были огранены на Императорской Гранильной фабрике и вместе с отличными штуфами и кристаллами представлены в Кабинет Его Величества… Впоследствии времени добыча камней постепенно уменьшалась, и в конце 1835 года разработка и добыча были совершенно ничтожными. Если же и представляемы были в Кабинет Его Величества по временам камни, то оные выгранены были из остатков от прежних добыч, а не из новых приисков».

Дело в том, что месторождения, подобные Изумрудным копям, обладающие весьма сложным геологическим строением и исключительно неравномерным распределением полезного ископаемого, должны были разрабатываться более кропотливо и тщательно, чем это было сделано. Разведкой и разработкой копей в тот период занимались рабочие и специалисты Екатеринбургской гранильной фабрики – камнеобработчики и гранильщики, а вовсе не геологи и горняки. Как пишет В.Б.Семенов [84] «первоначальный этап горных работ на месторождении изумруда носил характер хищнической добычи, хотя мы не спешим думать, что таковой была цель. Просто работа велась непрофессионально; шурфы били в расчете на везенье, на авось; попав на продуктивную жилу, отрабатывали ее в доступных пределах; промахнувшись – бросали». Вдобавок, до сих пор, при разработке такого сложного сырья, как камнесамоцветное, фактор удачи, «фарта» имеет огромное значение. И это несмотря на многократно улучшившиеся методы и способы прогноза, поисков и отработки… Известный писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк в своих «Очерках» [54] писал в 1884 году о камнесамоцветной промышленности Урала: «Разработка камней идет крайне неровно. Бывают совсем глухие годы, когда „камень нейдет“…»

На фоне беспокойства, доставленного значительно ухудшившимся качеством и количеством изумрудной добычи, в Петербурге был получен анонимный донос на Я. В. Коковина, в котором тот обвинялся в утаивании изумрудов и даже в том, что он ведет переговоры с торговцами «из немецкой стороны» о продаже им этих неучтенных камней. В некоторых современных публикациях, правда без ссылок на фактические данные, приводятся сведения, что подобная продажа все же состоялась. В частности, американский специалист по драгоценным камням Питер Банкрофт [112], излагая свою версию событий, пишет, что ряд лучших уральских изумрудов тайком были проданы в Германии принцу; якобы через некоторое время жена принца посетила Санкт-Петербург, а на вопрос императрицы о происхождении своих украшений, ответила, что камни родом из Сибири, что и насторожило чиновников Департамента уделов… Но речь здесь идет, скорее всего, о тех одиннадцати кристаллах уральского изумруда, которые император Николай I подарил прусскому принцу Вильгельму и из которых были сделаны ограненные вставки в кольца и серьги его жены.

Р. Г. Валаев в своих «Новеллах о камне» [11] приводит беллетризованный вариант истории о хищении Коковиным изумрудов. В его изложении, Коковин тайно посылает в Берлин доверенного ювелира Фасе с заданием посредничать на переговорах о продаже миллионеру Ротшильду гигантского изумруда весом 2226 граммов (запомните эту цифру!). Для этого он выдает ювелиру в качестве «маркетинговых образцов» партию мелких, но высокого качества изумрудов. Далее в новелле фигурирует веселая вдовушка Гретхен, которая строит глазки как сходящему с ума по ней Фасе, так и русскому генералу Лапшину.

Увидев у белокурой Гретхен подаренные потерявшим голову влюбленным ювелиром уральские изумруды, ревнивый, но бдительный генерал с помощью частного сыщика разоблачает вначале Фасе, а затем и вороватого Коковина. Вот такой вот, с позволения сказать, художественный вымысел…

По поручению вице-президента Кабинета Е. И. В. князя Н. С. Гагарина на Урал в мае 1835 года срочно выезжает чиновник Департамента уделов по особым поручениям статский советник И. П. Ярошевицкий (в некоторых документах – Хрошевицкий). Помимо официального задания провести ревизию состояния дел на Екатеринбургской гранильной фабрике, он получает секретное предписание проверить анонимное донесение и выяснить, не утаивает ли командир фабрики изумруды от отправки в Петербург. В опубликованных материалах [11, 59, 83, 84, 99], существует несколько вариантов описания самой ревизии, в которых к довольно куцым цитатам в зависимости от позиции авторов даются различные комментарии и акценты. Поэтому мы сочли необходимым привести рапорт Ярошевицкого министру императорского двора и уделов светлейшему князю П. А. Волконскому практически без сокращений [101]:

«Ныне по тому же предписанию спешу донести Вашей Светлости относительно Екатеринбургской гранильной фабрики. 6-го июня я прибыл инкогнито в Екатеринбург, а 9-го утром, явясь к Главному Начальнику генерал-лейтенанту Добрынину, и вруча лично предписание состоящего в должности г. Вице-Президента Кабинета и Гофмейстера князя Гагарина, Горному начальнику Екатеринбургских заводов, об оказании мне пособия обозрения Гранильной фабрики и Горнощитскаго Мраморнаго завода, отправился от него к состоящему в должности Командира фабрики и завода Обер-Гиттенфервальтеру Коковину, жительствующим в доме принадлежащем фабрике, с предположением не сокрыты ли цветныя камни, на случай же его сопротивления заблаговременно изготовил отношение к Горному начальнику о прибытии его на квартиру Коковина, для совместного осмотра не сокрыты ли цветныя камни в предполагаемом мною месте… Горный начальник, не смотря на то, что за час времени я видел его здорового, объявил посланному словесно что по болезни сам прибыть ко мне не может и пришлеть другаго… Я попросил Коковина открыть спальню, его кабинет тоже, для осмотра имеющихся изумрудов и других камней принадлежащих Кабинету и Департаменту Уделов. Коковин с крайним ропотом сему воспротивился сказывая, что камни годные отправлены, что там таких нет, а присланные недавно из добычи и бракованные прежде находятся в кладовой и что он без предписания Горнаго местнаго его Начальника, и потому что день воскресный, не смотря на предъявленное мной ему открытое из Кабинета предписание, никаких требований моих исполнять не будет. Тогда я объявил ему, что в случае дальнейшего сопротивления, по предписанию Вашей Светлости отрешу его от должности с преданием суду… Несколько раз по убеждению моему и Полицмейстера, Коковин подходил к дверям и опять силою отталкивался от оных, наконец толкнул в двери и сии растворились. В отворившейся комнате, бывшей предметом спора и замешательства Коковина… под кроватью находился ящик с изумрудными породами… в двух шкапах с камодами, на столе и на полу в двух кучах и в бумажных пачках, находились: изумрудовыя, шерловыя, аметистовыя, тяжеловесныя

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Минералог, профессор (с 1851), член Академии наук (с 1855), директор Горного института в Петербурге (1872—1881), директор Минералогического общества (c 1865) и редактор многих томов «Записок Минералогического общества». Впервые в России предпринял точные кристаллографические исследования. В течение 15 лет (1852—1877) подготовил и издал уникальный многотомный труд «Материалы для минералогии России».

2

Выдержки из старых книг приведены нами максимально близко к тексту оригинала за исключением устаревших букв («ять», «ер» и пр.), усложняющих прочтение и удорожающих издание.

3

Французский кристаллограф и минералог, иностранный почетный член Петербургской АН (1806). Открыл один из основных законов кристаллографии (закон Гаюи).

4

Некоторые специальные геолого-минералогические, горняцкие и ювелирные термины, которые могут оказаться незнакомыми читателю, истолкованы в алфавитном порядке в специальном словарике в конце книги

5

Дацаны – буддийские монастыри-университеты, получили наибольшее распространение в Восточной Сибири. В крупнейших дацанах проживало до нескольких десятков тысяч монахов. Они играли роль образовательных центров. Наиболее крупные дацаны имели три факультета – общий (философский – цанид), медицинский и тантрический (гью; джуд), в небольших дацанах был только общий факультет.

6

Равви́н (от арамейского рабин, буквально «большой», «значительный», «учитель», «господин») – в иудаизме ученое звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. Присваивается по получении еврейского религиозного образования, дает право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда.

7

Знаменитый немецкий минералог. Основатель геогнозии и теории нептунизма. Преподавал минералогию и горное дело в Горной академии во Фрейберге с 1775 года и до конца своих дней.

8

Государственный деятель, в 1825 – камергер, действительный статский советник, Министр внутренних дел (1844); Министр уделов и управляющий кабинетом Е. В. (1852). Советовал постепенное освобождение крестьян с землей. Глава комиссии для расследования древностей, организатор археологических экспедиций и раскопок.

9

Корпуса Горных инженеров генерал-майор. В 1805 году закончил курс наук и был оставлен при Горном Кадетском корпусе. В 1809 году назначен преподавателем горных наук – сначала металлургии и пробирного дела, а потом геогнозии и минералогии. Принял активное участие в организации «Горного журнала», смотритель минерального кабинета Горного корпуса (1811). В 1822 году занял кафедру минералогии и геогнозии С.-Петербургского университета (преподавал 23 года). Издал трехтомный «Курс геогнозии» – первый русский учебник по геологии (1839) и двухтомный учебник «Руководство к геогнозии» (1842).

10

Титулярный советник (впоследствии коллежский советник), Донат Державного Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, действительный член Императорского Московского общества испытателей природы, учредитель и Второй секретарь Санкт-Петербургского Минералогического общества с 1817 года.

11

Минералог и геолог, профессор минералогии в берлинском университете, а с 1856 года также директор минералогического музея. В 1826 году сопровождал Александра Ф. Гумбольдта в его путешествии на Урал и по Сибири. В области минералогии установил кристаллохимическую систему минералов и производил исследования связи между формой кристаллов и электрической поляризацией.

12

Известный геохимик и минералог, популяризатор геологических знаний академик АН СССР (1919), ученик выдающего русского ученого-геолога, академика В. И. Вернадского. Его именем названы минералы: ферсмит – титано-ниобиевый окисел и ферсманит – титано-ниобиевый силикат.

13

«Отец истории», известен как автор первого исторического трактата западной цивилизации – «Истории» Геродота, – описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных народов.

14

Гай Плиний Секунд (Плиний Старший), известный античный государственный деятель, военачальник и естествоиспытатель, автор многотомного энциклопедического труда «Естественная история».

15

Указом Александра I в 1803 году был назначен на должность историографа, и до конца своей жизни занимался написанием «Истории государства российского». До него на эту тему были только труды В. Н. Татищева и М. М. Щербатова.

16

Царь России (с 17 февраля 1598). Боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598 фактический правитель государства.

17

Высокая меховая шапка (высотою в целый локоть), на которую употреблялся лучший мех от горла зверя (привилегию носить такие шапки имели только князья и бояре) куницы или чернобурой лисицы.

18

Коллежский советник и кавалер Орденов Св. Анны 2-й и Св. Владимира 4-й степени, член Императорской Российской Академии наук и минералогического общества.

19

Немецкий учёный-энциклопедист. Член Берлинской (1800), Прусской и Баварской академий наук. Почётный член Петербургской академии наук (1818). В 1790—1791 учился в Гамбургской торговой академии, затем во Фрейбургской горной академии, где в 1792 получил диплом горного инженера. В 1792—1795 служил в горном ведомстве, занимаясь одновременно ботаникой, минералогией, химией. Исполнял обязанности камергера и советника прусского короля (с 1827), читал лекции в Берлинском университете. В 1829 совершил путешествие по России – Уралу, Алтаю, прикаспийским территориям и Каспийскому морю. Итогом этой экспедиции стал трехтомный труд Центральная Азия (Asie Centrale, 1843; рус. перевод 1915). Научные интересы Гумбольдта были необычайно разнообразны: он создал такие научные дисциплины, как физическая география, ландшафтоведение, география растений. Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки, им были заложены научные основы геомагнетизма и он предсказал открытие алмазов на Урале.