Полная версия

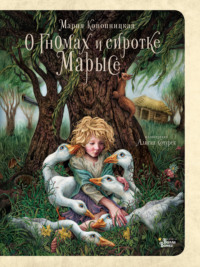

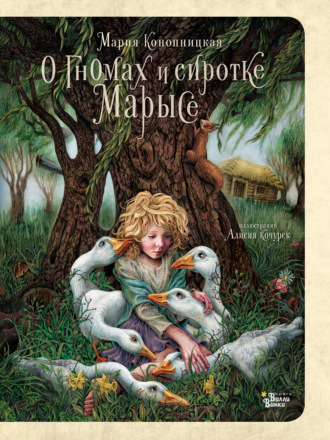

О гномах и сиротке Марысе

Тут у него погасла трубочка. Он разгрёб золу, нашёл уголёк, потянул несколько раз, выпустил клуб дыма и снова заговорил:

– С этими древними книгами тоже беда. Или нескольких страниц не хватает, или выцвели и пожелтели так, что слова не разберёшь, или чёрное пятно во всю страницу. Не очень-то и прочтёшь, что написал кто-то много веков назад. Но зато сразу можно понять, хорошие были времена или плохие. Если хорошие – от страниц, самых ветхих, такое сияние идёт, словно солнышко выглянуло. А плохие – потемнеет всё, точно ночь настала, и ни луны, ни звёздочки… Вот какие у нас, у гномов, летописи!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

![Мендель Гданский [Рассказ]](/covers_200/494395.jpg)