Полная версия

Поезд пишет пароходу

Теперь можно было бы и выйти – я умирал от голода. Если не роскошествовать, то на еду мне должно было пока хватать. Но я побоялся отправиться в продуктовый прямо сейчас: нужно быть осторожным. Было все еще слишком рано. Лучше бы подождать, пока утро войдет в силу, и появятся посторонние: посетители и посыльные, – тогда можно будет преспокойно пройти мимо охранника к выходу. Уборщики могли прийти с минуты на минуту, поэтому я тихонько перешел из подсобки в закуток рядом с пожарной лестницей и осторожно выглянул в окно. У корпуса стоял грузовик, похожий на перевозку мебели. Его как раз начали разгружать: в вестибюле были слышны голоса рабочих. Мне повезло: суета началась рано, и не нужно было больше ждать – я мог смело спускаться. Я вышел в вестибюль, оттуда во двор – никто меня не остановил. Не меняя темпа, я обошел грузовик и чуть не налетел на человека, следящего за разгрузкой. Я не поверил своим глазам: передо мной стоял Кит, словно перенесенный сюда, на автостоянку, из прошлого. Непонятно было, помнит ли он меня, узнает или нет. Я решил на всякий случай кивнуть ему и идти дальше, как вдруг увидел, что он улыбается и подмигивает.

«Переезжать нужно ночью», – объявил он так естественно, словно мы продолжали давний разговор. – Видел это позорище? – Он кивнул на ящики, которые уже выгрузили из контейнера. В цитадели из картонных коробок не было ничего позорного. Наоборот: все они были аккуратно запечатаны и снабжены логотипом фирмы перевозок – это выглядело даже весьма стильно. Но я почему-то сразу понял, что он хотел сказать. (Наверное, потому что у Кита всегда был удивительный дар: напрямую, без обиняков, обращаться именно к своему зрителю.) И так же спокойно, словно говорил со старым другом, он продолжал: «Видел? Вот она, человеческая жизнь. Вот такой ширины – вот такой вышины! Куб. Физический объект. Ты учил физику?» Он смотрел на меня приветливо, но я понял, что он меня не узнает. Я учился на литературоведческом, но когда-то брал у Кита курс сценарного мастерства. Разумеется, он меня не помнил и сейчас обращался ко мне просто как к прохожему, условному студенту, хотя университет я давно закончил.

Встретить его именно сейчас было невероятной удачей. Может, попросить, чтобы он помог мне с работой? Но как к нему обратиться? Напомнить, что я бывший его студент, или рассказать о том, что я был в команде организаторов Фестиваля? С тех пор как я у него учился, он успел снять еще пару фильмов, еще раз жениться, вляпаться в историю с наркотиками и вновь развестись.

…

Кит руководил разгрузкой весьма бодро. За время, что я его не видел, он здорово растолстел, но двигался плавно, с комичной важностью, как плывет, касаясь тротуара, сбежавший с вечеринки розовый воздушный шарик. Он подбежал было к рабочему, выгружающему из кузова тяжелый ящик, но не успел: тот с размаху опустил ящик на асфальт.

– Давайте-давайте, швыряйте колонки, я себе новые куплю! – Кит страдальчески закатил глаза, призывая меня в свидетели, потом схватился за ящик сам. Это был мой шанс: ему, похоже, нужен был и помощник, и зритель.

– Давайте я это понесу, я умею обращаться с техникой. – Кит взглянул на меня уже повнимательнее. Как и все знаменитые люди, он пытался понять узнаю` я его или нет, и я решил не скрывать, что узнал. – Не поднимайте это сами, ящик слишком тяжелый, и, кроме того, моя бабушка не простит, если не возьму у вас автограф.

Кит усмехнулся и передал мне ящик.

Ему и в самом деле не стоило таскать тяжести, пару лет назад он чуть не умер. Он тогда пробыл в коме несколько недель. Газеты публиковали едва ли не ежедневные сводки о его состоянии. Последняя жена регулярно отчитывалась о монологах, которые произносила над постелью больного. Но он не возвращался, и близкие все искали, чем бы приманить его из глубины. Постойте, а что он еще любит? Может, попробовать музыку? Все знали, что Кит обожает оперу. Но до музыки не дошло. Кто-то принес в палату горячую пиццу, и безжизненная груда плоти, опутанная трубками и проводами, всколыхнулась. Вот так вот все оказалось просто. Пицца, а вовсе не любимая лунная тарантелла! Газетчики рыскали, желая выяснить, откуда именно пришло исцеление, и сразу несколько самых наглых из владельцев пиццерий попытались назвать свои забегаловки его именем. А он уже опять был на экране. Пожимал руки, улыбался, затянутый во фрак, выплывал на сцену на церемониях награждения. Не потому ли Киту так стыдно сейчас за свои ящики, что он помнит тишину, которая окружала его тогда в больнице, пока у него не было ничего, даже собственного тела? Но чего именно он стыдится теперь? Того, что башня из ящиков слишком велика или оскорбительно мала? Или того, что она вообще существует?

Я перенес в его пустую комнату музыкальный центр и компьютер, а когда вышел из корпуса, он уже махал мне, как старому приятелю, и доставал из кармана сигареты. Мы присели на бордюр. Я лихорадочно прикидывал, как бы завести разговор о работе. Никогда у меня не получались такие вещи, а время, между тем, уходило. Еще несколько минут, и роль случайного свидетеля, отведенная мне Китом, закончится. Чао, эпизодический персонаж, ты был славным парнем, а теперь вали из кадра.

– Чудно`е здание, – сказал я, указывая на корпус пансионата.

– Ох, и не говори. А знал бы ты, как это все проектировалось!

Ура, наш разговор не сворачивался, Киту явно хотелось потрындеть. Я изобразил учтивое любопытство. Буду слушать, сколько понадобится, даже если сдохну от голода.

– Архитектор такой был, Герц, – продолжил Кит. – Он давно умер. Мы дружили, так что макет этого здания я в руках держал. Можешь себе представить? Но вначале там была совсем другая идея: конусы. Все получилось, когда Шоши села на тот макет.

– Как села?

– С треском, вот как! – Кит засмеялся и затрясся, как раздолбанная телефонная будка, в которую откуда-то позвонили. – Мы с Герцем были тогда совсем молодые, вместе снимали квартиру, – вновь заговорил он. – В старом доме, арабская застройка. Одна огромная комната. Ну как огромная – высокая. Почти в два этажа, зимой было не протопить. А летом хорошо, летом никакой жары. Мебели у нас почти не было. Герцу так нравилось, он иначе не мог сосредоточиться. Говорил: в доме должны быть только стены, пол и потолок. Я спрашиваю: «А дверь?» – «Нет, – говорит, – дверь – это уже мебель».

Кит замолчал. Мы курили и наблюдали за тем, как монолит Китовой жизни постепенно перетекает в здание.

– Ну, матрацы-то у нас, конечно, имелись, – продолжал он, встрепенувшись. – Вернее, старые тюфяки прямо на полу. Так вот, приходит ко мне эта шлюха Шоши. Она была злющая. Мощная такая деваха, а волосы – знаешь, такие – черный дым, и колючие, как сахарная вата. И пахли так же – горелым и сладким. И не без закидонов притом. Не могла ничего в грязной комнате. Если видит, что грязно, – хватает, что под руку попадется – наволочку, рубашку новую, представь, – ей не важно – два часа ночи, четыре, – начинает пыль вытирать. Ну вот, пришла она как-то. Руки в боки: «Развели тут балаган!» Я понимаю, что лучше с ней не препираться, убрал только подальше все ценное из одежды. В общем, Шоши сметает мусор в кучу, я ей помогаю, чтобы не злить. «А теперь дидактический перекур, – говорит (это она у одного профессора набралась таких словечек, любила блеснуть). – Принеси-ка мне шипучку с сиропом, мамми», – и как плюхнется жопой на матрац. А там макет Герца сохнет. Треск того картона до сих пор помню.

– А Герц?

– А Герц пришел к ночи. Шоши к тому времени уже смылась, так что отвечать пришлось мне одному. Я вышел на улицу его встречать. Думаю: на людях он меня не убьет хотя бы. Говорю: «Ты только не волнуйся, Герц, дружище. Так, мол, и так. Давай я все починю. Скажи мне только, что куда, а я хоть всю ночь буду клеить». Герц едва дослушал и бегом к нам наверх. Я выждал минут десять, чтобы дать ему остыть. Поднимаюсь к нам, захожу и дверь оставляю открытой, чтобы убежать, если этот псих на меня накинется, – все-таки он столько вечеров на этот чертов макет угробил. Захожу, а Герц смотрит на сломанный макет и улыбается. «Ну и жопа, – говорит, – у нашей Шоши! Я всегда в нее верил». И преспокойно садится клеить все заново.

Кит достал новую сигарету. Теперь мы молча следили за разгрузкой. Крытый кузов грузовика, еще недавно заполненный ящиками, опустел уже на треть. Мне пришло в голову, что он как раз размером с небольшую комнату. Сколько квартир вмещается за день в это небольшое пространство? «Да какая разница! Что со мной будет? Где мне теперь жить?» – зазвучал у меня в голове тоскливый голос, который почти не смолкал со вчерашнего дня.

Кит тоже сидел задумавшись. Я отчетливо понял, что он болтает со мной, чтобы подольше оставаться здесь, на улице. Ему страшно входить в свою новую комнату, и он хочет оттянуть этот момент настолько, насколько получится.

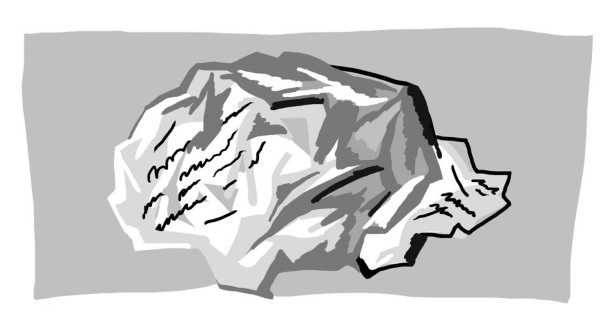

– После этого Герц работал еще несколько месяцев, – продолжал он. – Хмырь один дал ему место в своей автомастерской, так что макет он доделал там, а у нас в комнате только чертил. Работал он теперь только по ночам, так что мы не виделись почти. Встану, бывало, утром и вижу на полу лишь чашки и пепельницы, как кратеры кофейные и табачные. Так она выглядела, планета Герца, на которую он улетал по ночам. Потом уже я увидел, как именно он переделал свой проект. От прошлой задумки не осталось и следа. Конусов не осталось. Теперь это можно было скорей назвать «Комки». Это ведь скомканная бумага, видишь. – Кит указал на корпус у меня за спиной. – А знаешь, откуда этот комок сюда прикатился?

– Нет, – я помотал головой.

– Герц мне рассказывал, как когда-то учился рисовать у одного русского. Так этот его учитель как-то раз решил, что Герц чересчур зазнался, и дал ему задание: нарисовать комок бумаги. То есть нет, все было не так. Он, этот психованный чувак, просто схватил кусок ватмана, скомкал его и запустил им в Герца. Герц говорил мне, что тот, кто сумеет хорошо нарисовать скомканный лист, сумеет все, так что я лишь увидел эти корпуса-комки – сразу понял, что Герц отвечает на вызов. И вот, видишь, построили! – Кит так и светился, словно это он спроектировал «Чемпион». – Здесь должен был быть гостиничный центр для иностранных делегаций, которые будут к нам приезжать. Так все легко пошло у Герца с этим проектом: быстро утвердили, и уже в 73-м году, кажется, закончили строить. А ведь ему всего тридцать пять было.

– А вы так и жили по-прежнему в той комнате?

– Нет, конечно. У обоих деньги пошли, сняли что-то каждый себе. Другой бы сидел и работал, а он… Он, в общем-то, и работал, просто по-своему. Все пытался как-то почувствовать город. Да пожалуйста, кто мешает – выходи на улицу, чувствуй на здоровье. Нет, ему мало. То уши, бывает, заткнет, так, что ничего не слышит и ходит по улицам в своей космической тишине, пока его не сбивает несчастный бедолага на мопеде. То станет у стены, распластается по камню, как ящерица, и выгорает под солнцем. Очень любил камень. Стал ходить на каменоломню, говорил, там все начинается, настройка оркестра. Ты был на каменоломне? Там же дикий грохот! Он весь белый ходил и счастливый, от того, что купается в этой белой пыли, как воробей.

– А как Герц умер? – спросил я.

– Подсел на героин. Все у меня на глазах происходило, а что я мог сделать? Если уж на то пошло, женщина его могла, наверное, больше, чем я. Всегда так кажется, когда у друга женщина. Она тогда у него появилась, англичанка: Зои, певица.

Кит выпустил дым и смотрел на сигарету в своей руке с легким недоумением, как смотрят на самокрутку с дурью. Старая привычка. Я и не сомневался, что в одном из его ящиков в «Чемпион» вплывает сейчас шкатулка с травой.

– Конечно, все смолили, – сказал вдруг Кит, словно отвечая мне. – И я, и Герц, и его шикса Зои. Но Герц-то на этом не остановился, двинулся дальше, к героину, и тогда она от него ушла.

Как-то раз звонит мне Герц среди ночи, просит приехать. Приехал к нему, а его трясет. Говорит, что трава ему как тоннель пробила, и он четко видит, что в чертежах ошибка. Что, мол, где-то там, в проекте, есть неучтенное пространство, он о нем вроде как забыл. А строительство уже развернулось вовсю. Я говорю: «Герц, ты в своем уме вообще? Ладно ты, дурья башка, мог бы и забыть или недосчитать чего. Ну так инженеры-то на что?» Инженеров на проекте было сразу несколько, опытные мужики, они со стройки не вылезали. Но Герц знай твердит свое, про ошибку, и успокоился, только когда я его посадил в машину и повез сюда. А здесь были тогда лишь старые террасы, да оливы, и внизу эта вот стройка. Ни электричества, ничего. Знаешь, какое небо за городом, когда ему не мешают фонари? Как серый шелк. И ветер нежный, горячий, словно отглаженным шелком по лицу. Герц сразу очухался. Посидели, помолчали, да и поехали обратно.

Я вдруг представил себе, что эти двое, Кит и Герц, могли сидеть тогда на этом самом месте, где сейчас сидим мы. Видимо, тогда только строили первый корпус, и не было и намека на автомобильную стоянку.

– А больше он про ту ошибку не говорил? – спросил я.

– Вначале мне показалось – успокоился. Но через пару лет, когда он уже глубоко сидел, опять про нее вспомнил. Как начнется отходняк, так и твердит про ошибку. Он называл это «пузырек». Я вначале не понял, что за пузырек, думал, он боится, что ему воздух в вену попадет. Он вен боялся, всего, что происходит в венах. Катетеры, капельницы – даже слышать про это не мог. Потому и не кололся никогда. Но если человек хочет себя угробить, то найдет способ. Подогревал что-то, глотал эту жижу, нюхал всякое дешевое дерьмо, пока не донюхался до первой больницы. Я тогда пришел его навестить. Смотрю, он капельницами и катетерами опутан, как священное дерево талисманами, но ничего, терпит. Я наклонился к нему, а он узнал меня и опять твердит про тот забытый воздух. Я его спрашиваю: «Какой воздух? Где? В капельнице, в шприце?» А он говорит: «Да нет. Там, в гостинице, пузырек. Пустое пространство». «Ну и ладно! – говорю ему. – Ну допустим, что с того? Здание от этого не рухнет». Успокаиваю его, а он уже спит. И с тех пор пошло: как ломка, так и говорит про пузырек. Достал он меня тогда, честно говоря.

Кит вдруг замолчал. Он давно докурил и теперь крутил окурок в пальцах, словно тренировал ловкость рук для карточных фокусов. Он встал и потянулся:

– Заболтался я. И сигареты, гляди-ка, кончились, – у него был напряженный насмешливый голос человека, который жалеет, что сказал слишком много. – Не знаешь, где здесь киоск?

Я встал так резко, что в глазах потемнело, – все-таки голод давал о себе знать. Я не мог ждать, пока темнота рассеется, и стал говорить сквозь эту клубящуюся завесу и звон в ушах, который делал мой голос странным.

– Киоск тут близко, сразу за парком, там газеты и сигареты. Через дорогу торговый центр. Направо лавка: овощи и фрукты. Остальное – у меня. Первоклассная трава без химикатов. Не придется искать нового дилера или запасаться впрок. У вас уже была история с полицией, вам лучше не держать запасы у себя. А я гарантирую регулярные поставки. Никто теперь не сможет вас подставить, пусть хоть всю квартиру перероют.

Кит уставился на меня, разинув рот. Затем его искреннее удивление сменилось наигранным: он шутовски поднял брови и улыбнулся – ему нужно было еще пару секунд, чтобы все взвесить.

– Ну и сколько ты берешь?

– Нисколько. Не деньгами. Мне нужны те неучтенные метры в здании. Мне нужен Пузырек.

Стелла. «Сольферино»

– Как всегда? – спрашивает маникюрша, протягивая руку к полочке с лаками. Она уже помнит мои предпочтения.

– Да, как всегда. Сольферино. – Я в последнее время полюбила этот оттенок: ярко-красный, самый красный из всех возможных.

Протягивая руку маникюрше, я чувствую себя так, словно сую ее в пасть крокодилу. Что будет, если она заметит? Но это напряжение, длящееся все время, пока моя рука освещена яркой лампой, мне необходимо, как наркотик.

Девица ничего не замечает. Она немного рассеянна, как все туповатые люди. Как полицейские, которые могут задержать тебя в любую секунду, как чиновники, которые смотрят на твой паспорт, устало щурясь, – этот рассеянный взгляд становится в один момент твердым, как дуло между лопаток: «Простите, позвольте взглянуть на ваши документы еще раз». Моя рука, освещенная косметической лампой, вот-вот начнет мелко дрожать, а это совершенно недопустимо. И тут на помощь мне приходит, как ни странно, клоун Зобак. Я вспоминаю одну из его лекций, где он учил бороться с паническими атаками, направляя в разные места тела покой и свет. Я убеждаю собственные пальцы в том, что буду любить их вечно, – хорошо, что никто не слышит этот беззвучный бред.

Спустя четверть часа я смотрю на свою кисть – она похожа на большую пеструю морскую звезду, украшенную маникюром.

– Очень красиво, красивая рука, – говорит маникюрша. Мне хочется возразить, что красивая рука – это что-то другое. Красивые руки были у моей матери. Они мягко светились, как зимний день сквозь окно, заклеенное калькой. Иногда я перехватывала чей-то взгляд, направленный на маму. Особенно запомнился один мальчик, он во все глаза пялился на ее руки, и я поняла, что он мучительно бьется над загадкой этого мягкого свечения. «Всегда будут рождаться люди, чья кожа по-особому отражает свет», – вспомнились мне слова из какого-то рассказа про театр. Произнеси я эти слова вслух, утешили бы они того мальчика?

Я спохватываюсь, что уже пару секунд разглядываю свою кисть, косметички улыбаются, а знакомая мне девица – студентка киношколы – снимает. Она затеяла какой-то документальный проект, шастает со своей камерой, где ей вздумается, и ни у кого не хватает духу сообщить ей, что здесь, в общем-то, приватное пространство.

Иногда я вижу, как она сидит на газоне в компании друзей-студентов, показывает отснятый материал и комментирует, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Предполагаю, что там, в камере, – хроники «Чемпиона»: трогательный рассказ о старости, в котором стерва-Стелла будет изображать выжившую из ума кинодиву. Когда она снимает, вот как сейчас, я словно слышу лязг монтажных ножниц в ее киношной головке и злюсь опять, конечно, злюсь. «Хочешь сделать кино о стариках? Попробуй для начала рассказать о знакомом старике без улыбки, – хочу я сказать ей. – И не маши так руками. А лучше, знаешь что, поезжай куда-нибудь, сними джунгли, Марианскую впадину – о них и рассказывай потом своим дружкам». Нет, ничего подобного я, разумеется, не говорю. Потому что сразу представляю, как она вставляет эту фразу в конец своего фильма. Вот в чем беда: пока включена камера, все, что бы вы ни сделали, может быть использовано против вас. Ну, или как минимум отнято у вас навсегда. Наверное, поэтому от нее все здесь убегают. Те, кто еще может убежать.

«Красивая рука», – повторяет дура-маникюрша. В кабинете душно, мне чудится, что здесь пахнет пудрой и кровью, как во время дворцового переворота. Мои новые ногти тоже улыбаются одинаково и непроницаемо, словно гвардейцы в алых масках. Увы, пока лак не высох окончательно, я не могу уйти. Девица со своей камерой заходит справа. Правый профиль у меня – проблемный, к тому же сегодня я красилась наспех. В таких случаях лучше говорить не умолкая. Когда ты говоришь, тебя слушают, а не рассматривают.

– Странные вещи здесь у нас происходят, – говорю я, – слышали, кто-то в «Чемпионе» крадет фотографии? Интересно, кому могли понадобиться стариковские семейные снимки?

– Это кто-то наследство делит. Конкурентов, видать, боится, – говорит маникюрша.

– Ну зачем же сразу делит, – возражает косметичка. – Может, кто-то кого-то ищет. Потерялись во время войны.

Девица из киношколы вдруг опускает камеру и смотрит на меня. Неужели что-то пронюхала? Может, потому она так ко мне и прилепилась? Нет, в глазах у нее появляется уже знакомое мне выражение. Такое мне не раз приходилось здесь видеть, когда кто-то из молодых являлся навестить родственника. Особенно если чей-то внучок или племянница помогали кому-нибудь старому и беспомощному. «Я хороший, я делаю доброе дело», – написано в такие моменты у них на физиономии.

– Не беспокойтесь, – говорит девица, краснея. – Со следующей недели во всех коридорах будут установлены камеры. – Она скромно опускает глазки. Когда директриса на собрании говорила про камеры, я сочла это пустым обещанием, но, оказывается, это не так. До меня начинает кое-что доходить. Я вспоминаю, что слышала, как зовут эту студентку: Уриэлла. А еще кто-то говорил, что она родом из очень богатой семьи. Наверняка камеры – дар «Чемпиону». Возможно, она даже выкроила эту сумму из собственных карманных денег и теперь не поедет в Исландию или Новую Зеландию.

– Ах, милая, – говорю я, прижимая свежеокрашенную руку к сердцу. – Это замечательно. Огромное вам спасибо!

Значит, вскоре везде будут развешаны камеры. Надо будет добавить это в письмо Голди. Камеры – это, безусловно, новый уровень безопасности. Я оставляю деньги на мраморной столешнице и выхожу на улицу.

Моя любимая скамья, к счастью, пуста. Я сажусь и прикрываю глаза.

Когда я была маленькой, мама иногда оставляла меня в театральной костюмерной у своей подруги-портнихи. Я играла там прямо на полу. Моей любимой книгой в тот год был потрепанный каталог цветов, неизвестно как оказавшийся в этом бедном маленьком театре, где костюмы шили из старой простыни, а потом красили вручную. Мареновый, кардинал, бисмарк-фуриозо, шарлах – читала мне вслух костюмерша, водя пальцем по красным квадратам. Тогда я больше всего любила шарлах. Я подносила страницу к глазам; казалось, вот-вот смогу рассмотреть там что-то, словно шарлах был воздухом, в котором жил неизвестный мне народ. Я нюхала страницу, но она пахла скучно: лежалым журналом. Загадка цвета оставалась непостижимой. Как же я обрадовалась, когда в соседней комнате, гримерной, обнаружила точно такие цветные квадраты, но их можно было пощупать и понюхать. Бледно-лиловый оставлял на руке пыльцу, словно крылья бабочки. Он был слишком сухим и сразу осыпался. А вот зеленовато-золотой оказался жирным и охотно намазывался. Я возила пальцем по квадрату, пока в середине не появилось круглое черное озерцо: дно коробки. Такие же были в соседних отделениях: розовых и бежевых – эти меня не интересовали, в них не было никакой загадки. Но вот красный… Он был на ощупь таким, каким и должен быть, и пятно, которое он оставлял на пальце, было бархатистым, как лепесток шиповника. Я подцепила квадрат ногтем, и он мягко разломился на несколько островов. Один из них упал на стол, превратившись в горку красного порошка, в который так сладко было погружать палец.

Ту коробку с гримом негодующая гримерша отдала маме, потребовав, чтобы она немедленно купила новую. С тех пор игрушки меня не интересовали. У меня были чудесные цветные знамена, можно было выбрать любое, наугад, и получить новое гражданство и новое лицо. И новую судьбу.

Даниэль. Дверь – это уже мебель

Иногда я думаю, что случилось чудо, и Пузырек – вовсе не архитектурный брак, а та самая комната, которую в этом городе, словно сумасшедший каменотес, выдолбило мое отчаяние. Когда я сбежал из больницы, идти мне было некуда, разве что к родителям. Но возвращаться туда, когда тебе за тридцать, казалось немыслимым. Я не жил там уже десять лет, и в моей комнате теперь стоял велотренажер.

Хотя банковская карта и была со мной, денег там оставалось совсем немного, и спускать их на хостел было бы глупо. Да и как бы я устроился туда без документов? Они остались на съемной квартире, а туда возвращаться я тоже не хотел. В тот первый день мне казалось, что меня вот-вот остановит полиция, и я должен буду отвечать на вопросы: кто я такой? Где живу, где работаю?

Но лишь только у меня появилось убежище, как оказалось, что жизнь моя почти устроена, как это ни дико звучит. Надо только перенести сюда траву, я даже присмотрел, где ее можно спрятать. В двух шагах от Пузырька находится что-то вроде свалки бетонных блоков. Ее облюбовали даманы. Днем они греются на солнце, а ближе к ночи прячутся в расщелины этих искусственных скал. Я задумал спрятать траву в металлическую канистру и засунуть в одну из таких расщелин.

«Пузырек» оказался забытым пространством, которое образовалось в хозяйственной части постройки. Пробраться сюда можно было прямо с улицы. Никому не приходило в голову протиснуться в щель между стенами соседних блоков и нырнуть под перекрытие первого этажа. Вход был прикрыт старыми фанерными декорациями, которые хранились здесь, видимо, с незапамятных времен. Первую неделю я потратил на то, чтобы изучить расписание главного завхоза и нескольких рабочих. Кроме них и редких машин, привозивших им что-то по хозяйственным нуждам, в этот угол никто не заглядывал. Сидя в Пузырьке и чутко прислушиваясь, я ненавидел их смех и те небрежные реплики, которыми они обменивались. Когда же они внезапно замолкали, мне казалось, что кто-то из них крадется к моему убежищу, обмениваясь с другими немыми знаками. Я замирал, мне казалось, что вот-вот я буду обнаружен. Но, обвыкшись, я понял, что это вряд ли произойдет. За это время «Чемпион» словно провернулся в моем сознании и стал передо мной той стороной, с которой он видится этим людям. Получалось, что для них Пузырька как бы не существует: они стремились к другому внутреннему дворику, где удобно было скрываться от начальства.