Полная версия

Четыре столицы Древней Руси. Старая Ладога, Новгород, Киев, Владимир. Легенды и памятники

К концу прошлого столетия церковь Св. Георгия снова пришла в страшную ветхость. Вся штукатурка снаружи растрескалась и местами отвалилась, крыша, рамы и пол местами совершенно сгнили. В церковь попадала вода во время дождей и снега. Стекол во многих рамах не было, так что отверстия затыкались древними холщевыми ризами, служившими духовенству, может быть, в XII–XIII веках. Фрески были покрыты слоем копоти и пыли. В 1902 году, после поданного Государю прошения, были получены средства, храм был ремонтирован и снова освящен в июле 1904 года.

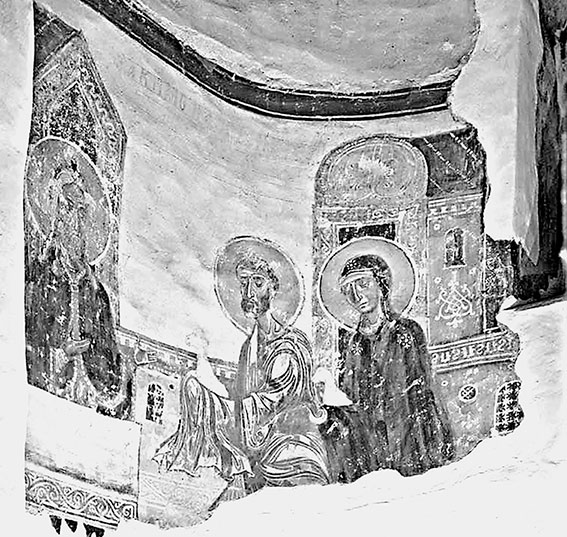

Святой Георгий. Фрагмент фрески ц. Святого Георгия

Жертвоприношение Иоакима и Анны. Фреска Георгиевской церкви

Рядом с церковью Св. Георгия здесь же, среди старых могил, в стенах крепости, стоит маленькая деревянная церковь Св. Димитрия Солунского, тоже старинной архитектуры. Вероятно, прежде она предназначалась для зимней службы – «клетцы», как называли на севере теплые церкви. Можно предполагать, что эта церковь не такая древняя, как вышеописанные церкви Св. Георгия и Св. Климента, так как в переписной книге 1500 года она совсем не упоминается. Первые сведения о ней встречаются только в переписной книге 1646 года наряду с сведениями о Георгиевской церкви. По указу Синода от 11 декабря 1730 года предписано «ветхую церковь разобрать, крепкий лес употребить на новую, а негодный сжечь при реке и пепел, завязав в удобный холст, опустить в реку».

В 1731 году она была перестроена и освящена, как видно из указа Синода, и так просуществовала до 1901 года.

В церковных книгах 1854 года Дмитриевский храм показан очень ветхим, затем в 1896 году он находился уже в полном разрушении, и около пятидесяти лет в нем не служили. Летом 1901 года храм был возобновлен на частные средства, но древняя архитектура при этом, говорят, была изменена. Особенного внимания заслуживают в этой церкви царские врата. По форме и живописи они относятся к началу XVI века новгородского письма. Очень миниатюрные врата состоят из двух столбиков, двух половинок самых врат и сеней. На сенях изображен Спаситель, передающий ученикам таинство причащения под обоими видами, с одной стороны под видом хлеба, с другой под видом вина. В середине сеней изображение трех странников, посетивших Авраама. Бывшие в церкви древние иконы XV, XVI и XVII веков были взяты отсюда и находятся в настоящее время в музее Александра III.

В церкви, в особых шкафах, хранятся оловянные священные сосуды, разные драгоценные украшения из жемчуга и каменьев, пожертвованные, вероятно, для украшения икон русскими княгинями, и древние холщевые священнические одежды. Здесь же можно видеть старинное евангелие, пожертвованное сюда царем Феодором Алексеевичем в 1680 году со следующею надписью: «Лета 7188 Декабря 18, книга, глаголемая святое Христово евангелие напрестольное, жалованье великого государя и великого князя Феодора Алексеевича всея великие и малые и белые России самодержца, в город Ладогу, в церковь страстотерпца Христова Георгия в каменной ограде».

При выезде на большую дорогу из Старой Ладоги в Новую, на высоком холме Малышеве, над Волховом, стоит старинная церковь Иоанна Предтечи. Прежде здесь был тоже монастырь, основанный между годами 1276–99 новгородским архиепископом Климентом. Один из колоколов сохранился от царствования Бориса Годунова. На нем вырезана следующая надпись: «Лета 7112 (1604) к Вознесению Господню и Рождеству Иоанна Предтечи на Малышеву гору в Ладогу слито два колокола при господаре царе и великом князе Борисе Феодоровиче всея Руси и его благоверной царице великой княгине Марии и их благоверны чаде и царевиче Феодоре, царевне Ксении и преосвященном митрополите Исидоре Великого Новгорода и при настоящем игумении Дионисии».

В 1764 году монастырь Иоанна Предтечи был упразднен, а церковь была приписана к монастырю Никольскому.

Под Малышевой горой раскинулся маленький грязный поселок Позем. Неподалеку от этого поселка начинаются белые каменные стены, с круглыми башенками, женского Успенского монастыря. Когда он был основан – тоже неизвестно, так как все документы его пропали во время разных бедствий, которым он подвергался заодно со Старой Ладогой. Они могли сгореть в один из пожаров или были похищены вместе с разным добром монастыря во время разграблений его врагами. Во всяком случае в XVI веке он уже существовал, так как числится в описной книге от 1500 года.

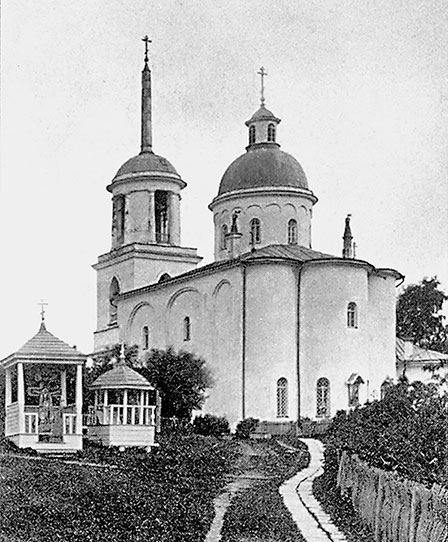

Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе в Старой Ладоге.

Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1909 г.

После Столбовского договора монастырь находился в полном разрушении и запустении. Одна из монахинь, старица Акилина, собрала некоторых из разбежавшихся сестер и приступила к возобновлению Успенской обители. На просьбу ее о восстановлении монастыря царь Михаил Федорович в грамоте 7129 г. (1621 г.) писал: «По челобитью Успенского монастыря строителя – старицы Акилины с сестрами его царское величество, поелику де по разорении шведами Великого Новгорода и с прочими городами разорена и сия обитель, а в прошлом де 7125 (1617 г.) Новгород с пригороды от шведов обратно отданы – приказал, по просьбе означенной старицы, монастырь возобновить, сестер собрать, прежние вотчины и прочие угодья отдать для содержания монахинь». Таким образом старице Акилине удалось восстановить разрушенный монастырь. Каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, разграбленная и разрушенная шведами, была вновь отстроена и освящена в 1617 году. Среди монахинь долго хранилось предание, что старица Акилина обходит ночной порой восстановленную ею обитель, в мантии и с посохом в руке, и исчезает в стене соборной церкви, где, под крайним окном, предполагалась ее могила. Монахини особенно святой жизни, говорит предание, удостаивались этого видения.

Из игумений монастыря, после старицы Акилины, особенно чтится старица Евпраксия, умершая в 1823 году. При жизни она часто уединялась для молчания и молитвы в так называемый Абрамовский лес, в трех с половиной верстах от монастыря. Здесь, на небольшом пригорке среди леса и окружающих его болот, под высокой сосной была выстроена по ее распоряжению маленькая деревянная часовня. У самой подошвы горы старица вырыла колодезь и поставила над ним большой деревянный крест. Однажды пронеслась над монастырем сильная буря и снесла с церкви Успения главу с большим крестом, обшитым железом. Евпраксия снесла этот крест в свою пустыню и воткнула его в большой сук сосны над часовней, где находится он и поныне. Среди монахинь по этому поводу создалась легенда, что крест сам перенесся в Абрамовщину во время бури и сам вонзился в сосну.

В 1718 году в Успенский монастырь была заточена первая жена Петра Великого, Евдокия Феодоровна. Еще в 1699 году царица Евдокия была пострижена в монашество по приказанию царя в Суздальском Покровском монастыре под именем Елены. По делу царевича Алексея Петровича и по участию в заговоре против Петра Евдокия Феодоровна приезжала в Москву. Многие из приверженцев опальной царицы были тогда казнены, а сама она была отправлена в Староладожский Успенский монастырь. Под угрозою смертной казни было запрещено посторонним говорить с нею. Чтобы предотвратить какие-либо сношения царицы с посторонними, по указу царя монастырь был окружен стоячим двойным палисадом (каменной ограды тогда еще не было). Монастырским прихожанам было запрещено ходить в монастырскую церковь. Приостановлено даже было пострижение в монашество лиц, живших в монастыре.

Старинный крест в женском Успенском монастыре Старой Ладоги.

Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1909 г.

Заключение Евдокии Феодоровны в Успенском монастыре продолжалось до кончины Петра Великого. После его смерти, по указу императрицы Екатерины I, Евдокия Феодоровна была перевезена в Шлиссельбургскую крепость.

Среди немногих воспоминаний, сохранившихся в монастыре о пребывании в нем царицы, передаются воспоминания о посещениях узницы Петром. Говорят, будто бы он неоднократно навещал ее и заботился даже о том, чтобы ей были доставлены возможные жизненные удобства.

Успенский женский монастырь в Старой Ладоге. Место кельи, где жила Е.Ф. Лопухина. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1909 г.

Конечно, теперь не осталось уж и следов от деревянной кельи царицы, но место ее долго охранялось двумя могучими липами, как говорят, ею посаженными. Никто не осмеливался рубить «царских лип», и они стояли около двухсот лет, пока старость не одолела их. Они начали качаться, скрипеть и раскалываться посредине. Одна из них свалилась сама, а другую срубили, боясь, что она убьет кого-нибудь при падении. Теперь от них остались только широкие круглые пни, почти сровнявшиеся с землею.

На другом конце Ладоги, в полуверсте от самого селения, на поднимающемся в гору берегу Волхова, пестреют старые каменные церкви, окруженные каменной же стеной. Низенькие круглые ворота в стене украшены старинной живописью. Это мужской монастырь во имя святителя Николая Чудотворца. Время основания его также неизвестно, но о нем упоминается в житии св. Николая Качанова, жившего в первой половине XIV века. Рассказывают предание об одном пономаре этого монастыря, получившем исцеление от святого, бывшего здесь монахом. Кроме того, говорят, что в старинные ворота этой стены в 1612 году были внесены гробницы свв. Сергия и Германа, привезенные с Валаамского острова при нашествии шведского предводителя войсками Делагарди, и хранились здесь до времени Петра Великого.

Успенская церковь в Старой Ладоге. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1892 г.

«На сорок верст тянулась прежде Ладога, и было в ней сорок церквей», – говорят местные жители. Сорока церквей, вероятно, здесь никогда не было, но было их во всяком случае больше, чем в настоящее время. Кое-где деревянные кресты обозначают места разрушенных церквей, а кое-где только насыпи обращали внимание археологов. По раскопке насыпей действительно обнаруживали развалины древних церквей, которые по разным признакам тоже относили к XI и XII векам. В XV веке Ладога делилась так же, как и Новгород, на «концы». В описных книгах таких концов указывают пять: Климентовский, Никольский, Спасский, Богородицкий и Семеновский. Названия, очевидно, стоят в связи с некоторыми церквами и монастырями, находящимися в этих концах или по соседству с ними. В разное время в Ладоге – «в городе» и на посаде насчитывалось пять монастырей и восемь церквей.

Были также в Ладоге и католические храмы. Один был построен немецкими купцами еще в 1060 году. Вероятно, он помещался на Варяжской улице, где жили варяги и был выстроен впоследствии гостиный двор. Одна из улиц до сих пор сохранила это название.

Глава IV

Управление. – Промыслы, торговля и лоцманство. – Состав населения. – Пребывание голштинского посла Олеария в Ладоге в XVI в.

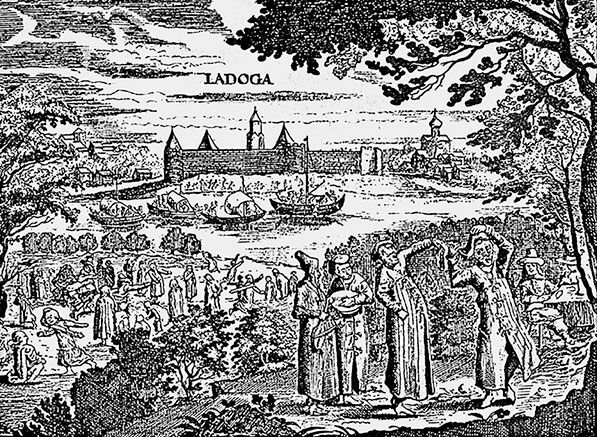

Адам Олеарий. Старая Ладога. Гравюра

С XII века Ладога во всех летописях занимает определенное положение пригорода Новгорода Вотской пятины. Вся Новгородская область разделялась на пять частей, или пятин так же, как и самый город делился на пять концов. Кругом Онежского озера до Белого моря лежала Обонежская пятина, кругом Ладожского озера до Финского залива – Вотская, по реке Шелони – Шелонская, на юго-восток от Новгорода – Деревская, а вдали, на восток, между рекой Мстой и притоками Волги – Бежецкая. Все главные пригороды Новгорода находились на западе от него, с той стороны, откуда его всего чаще беспокоили иноземные враги. Потому в важнейших пригородах были выстроены надежные крепости, или твердыни. Такая же твердыня, как мы уже знаем, была выстроена и в Ладоге.

Первые русские князья, начиная с Олега, считали стольным городом своим Киев. В нем они и жили, назначая в другие крупные города своих наместников, большею частью сыновей, братьев или других родственников. Уж после смерти Владимира Святого (1015 г.) начались раздоры между его сыновьями из-за стольного города. Ярополк, известный под именем Окаянного, убил троих братьев. Ярослав в это время был в Новгороде. Собрав войско, он одолел Ярополка и сел в Киеве. После смерти последнего брата, Мстислава Черниговского, Ярослав восстановил единовластие в Русской земле (1034 г.), которое окончательно уничтожилось после его смерти в 1054 году. Междоусобия между членами княжеского рода все усиливались, и вся Русь была раздроблена на отдельные волости с постоянно враждующими между собой князьями. После смерти любимого и уважаемого князя Владимира Мономаха распри из-за Киева сделались непрерывными, и Новгород воспользовался ими, чтобы восстановить свою самостоятельность. Он перестал принимать князя по назначению из Киева, а выбирал его на вече и предлагал ему свои условия. При избранном князе назначался посадник из городской знати для руководительства и как бы присмотра за ним. При недовольстве князем вече изгоняло его, так же было и с владыкой или новгородским архиепископом. В управлении участвовали еще тиуны, состоявшие при посадниках, тысяцкие, сотские и десятские, старосты концов и старосты разных промыслов.

По этому образцу шло управление и в пригородах, а следовательно, и в Ладоге. Новгород присылал ей посадника с тиуном, а из своих жителей ладожане ставили сотских, десятских и старост. Так как, по словам летописи, были «веча по всем городам русским», то надо полагать, что и в Ладоге было свое вече для местных некрупных дел. Но по всем делам, касавшимся общего устройства, Ладога следовала определению города старейшего. В одном месте летописи говорится следующее: «Новгородцы бо изначала и смолняне и кыяне и полочане и вси власти, якоже на думу на вече сходятся, на что старейшие сдумают, на том же пригороды станут». Бывали случаи, что и Новгород не решал важных дел без совета с пригородами, особенно когда шел вопрос об изгнании или приглашении князя. Во время смут и ссор с князьями жители пригородов сами приходили требовать себе посадников. В мирное время князья заботились о пригородах, ставили туда посадников и наблюдали за их управлением.

Под 1158 годом в летописи рассказывается, как новгородцы послали своего князя Святослава в Ладогу как в место ссылки. Отец его Ростислав был в ссоре с сильным в то время суздальским князем Андреем Боголюбским. И он послал сказать новгородцам: «Будь вам ведомо, хочу искать Новгорода и добром и лихом». Услыхав грозное слово Андрея, новгородцы не знали, что делать. Начались смуты, и, в конце концов, Святослава схватили и отправили в Ладогу, приставив к нему крепкую стражу. Но Святославу скоро удалось бежать в Полоцк.

В 1254 году князь Ярослав Тверской, желая привлечь на свою сторону новгородцев и попасть к ним на княжение, старался задобрить ладожан. После праздника Крещения он приехал с боярами в Ладогу, и «ладожане почтиша и (его) достойной честью».

В 1327 году в Ладогу приезжали князья Константин и Василий Михайловичи, братья Александра Тверского. Оба они искали в Ладоге приюта от мести татар, разгромивших Тверь, так как в это время только Новгород и «ублюде Бог», говорит летопись.

Новгород Великий в XIV веке был богат своей торговлей с немецкими городами. Он укреплялся наравне с городами сначала Владимиром и Галичем, а потом Москвой. Киев же к концу XIII века дошел до полного падения. Постоянные междоусобия князей и борьба с половцами и другими врагами совершенно разорили его. Город обеднел и опустел, население разбежалось в разные стороны. В XIII же веке появился новый страшный враг – татары, которые разорили и поработили Русь. В эпоху татарского порабощения Русь разделилась на княжеские уделы и снова собралась воедино только при усилении нового княжества – Московского в XIV веке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.