Полная версия

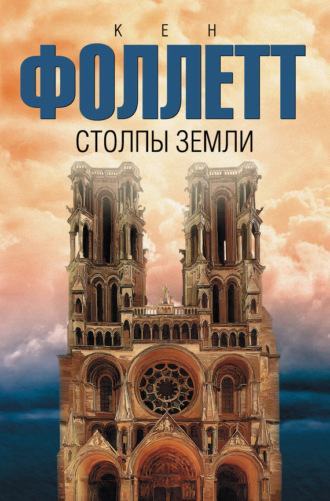

Столпы земли

Англичане переглянулись, и Филип прочел на их лицах удовлетворение. Обернувшись, они посмотрели на него и Франциска. Один из них вопросительно кивнул, другой пожал плечами, и Филип понял, что они собирались зарезать и их с братом тоже; когда он представил, как будет больно, его охватил такой ужас, что показалось, голова вот-вот лопнет от страха.

Бородатый быстро наклонился и схватил Франциска за лодыжку. Он держал его вверх ногами, а малыш заливался слезами и звал на помощь мать, не понимая, что она мертва. Кривоносый отвел назад держащую меч руку, приготовившись пронзить сердце ребенка.

Но удара так и не последовало. Раздался властный голос, и двое негодяев замерли на месте. Вопли стихли, и до Филипа дошло, что это были его вопли. Он взглянул на дверь и увидел аббата Питера, который стоял в своей домотканой сутане, в глазах его пылал праведный гнев, а в руке, словно меч, он держал деревянный крест.

Когда события того страшного дня оживали в ночных кошмарах Филипа и он просыпался в холодном поту, рыдая в темноте, ему удавалось постепенно успокоиться и снова заснуть, лишь вызвав в памяти эту финальную сцену и то, как безоружный человек с крестом в руке положил конец истошным крикам и зверской расправе.

Аббат Питер заговорил вновь. Филип не понимал языка – конечно, это был английский, – но и так было ясно, что он сказал, ибо насильники выглядели пристыженными, и бородатый осторожно опустил Франциска. Продолжая говорить, монах большими шагами уверенно вошел в комнату. Вооруженные до зубов воины попятились, словно испугавшись его и святого креста. Он повернулся к ним спиной, всем своим видом демонстрируя презрение, и наклонился к Филипу. Его голос звучал спокойно.

– Как твое имя?

– Филип.

– А да, припоминаю. А твоего брата?

– Франциск.

– Так… – Аббат взглянул на окровавленные тела, лежавшие на земляном полу. – Это твоя мама, не так ли?

– Да, – пролепетал Филип и, чувствуя, как его охватывает паника, указал на изувеченное тело отца. – А это мой папа!

– Мне это известно, – успокаивающе произнес монах. – Не надо плакать, просто отвечай на мои вопросы. Понимаешь ли ты, что они умерли?

– Я не знаю, – жалобно ответил Филип. Он знал, что значило, когда умирали животные, но как такое могло произойти с мамой и папой?

– Это как если бы они заснули, – сказал аббат Питер.

– Но у них открыты глаза! – закричал Филип.

– Тише! Тогда их надо закрыть.

– Да, – прошептал Филип.

Ему показалось, что это и впрямь будет лучше.

Аббат Питер выпрямился и подвел детей к телу отца. Затем, встав перед ним на колени, взял Филипа за правую руку.

– Я покажу тебе, как это делается, – сказал аббат, притянув руку мальчика к отцовскому лицу, но Филипу вдруг стало страшно к нему прикоснуться. Отец выглядел так странно, был таким бледным, обмякшим и изувеченным, что он отдернул руку и с тревогой посмотрел на аббата Питера – человека, которого никто не смел ослушаться, – но тот не рассердился.

– Ну же, – мягко сказал аббат и снова взял Филипа за руку. На этот раз тот не сопротивлялся. Держа указательный пальчик Филипа, монах прикоснулся им к мертвому веку, закрыв страшный вытаращенный глаз. Отпустив руку мальчика, он сказал: – Теперь прикрой и второй.

Уже самостоятельно Филип протянул руку и закрыл отцу второй глаз. Ему даже стало немного лучше.

– А мамочке закроем глаза? – спросил аббат Питер.

– Да.

Они опустились подле тела матери на колени. Монах рукавом отер кровь на ее лице. Филип спросил:

– А Франциск?

– Наверное, его следует позвать на помощь, – сказал аббат.

– Франциск, – обратился Филип к братишке, – закрой маме глаза, как я закрыл папе, пускай она спит.

– Разве они спят? – удивился Франциск.

– Нет, но как будто спят, – с серьезным видом объяснил Филип, – поэтому ее глаза должны быть закрыты.

– Тогда ладно, – согласился Франциск и, без колебаний вытянув пухлую ручку, осторожно прикрыл мамины глаза.

Аббат подхватил детей на руки и, даже не взглянув на неподвижно наблюдавших эту сцену англичан, вышел из дома и зашагал по поросшему травой склону к монастырю.

В монастырской кухне он их накормил, а затем, чтобы не оставлять наедине со своими мыслями, велел помогать повару, который готовил ужин. На следующий день аббат отвел детей попрощаться с покойными родителями, которых уже омыли и обрядили, прикрыв, где это было возможно, страшные раны, и которые теперь лежали рядом в гробах под сводами церковного нефа. Там же лежали еще несколько жителей деревни, ибо не все успели укрыться за монастырскими стенами от вражеской армии. Аббат Питер взял мальчиков на похороны, чтобы они видели, как гробы с родителями опустили в одну могилу. Филип заплакал, глядя на него, разревелся и Франциск. Кто-то шикнул на них, но аббат Питер сказал:

– Пусть поплачут.

И только после того как они осознали, что родители ушли из жизни и их уже не воротишь, можно было подумать о будущем.

Среди родственников не осталось ни одной уцелевшей семьи, в которой не было бы убитых, и заняться детьми было некому. Оставалось лишь два пути: отдать или даже продать их арендатору, который будет обращаться с ними как с рабами, пока они не вырастут и не изловчатся бежать. Еще они могли посвятить свою жизнь Господу.

Не так уж редко случалось, что маленькие мальчики поступали в монастырь. Правда, обычно это происходило лет в одиннадцать, во всяком случае не раньше пяти, ибо монахам сложно было управляться с малышами. Чаще всего это были сироты или потерявшие одного из родителей, а еще дети из семей, где было слишком много сыновей. Обычно семья вместе с ребенком приносила в дар монастырю хозяйство, церковь или даже целую деревню. В случае крайней нищеты обходилось и без подношений. Отец Филипа оставил после смерти хозяйство, так что нельзя сказать, что мальчиков взяли просто из сострадания. Аббат Питер предложил, чтобы монастырь взял под свое попечительство и детей, и хозяйство, оставшиеся в живых родственники с ним согласились, и сделка была признана принцем Гвинеддом, который оказался временно не у дел, но сохранял свою власть несмотря на вторжение армии короля Генриха, который и лишил жизни родителей мальчиков.

Много горя видел аббат на своем веку, но даже он не мог предугадать, сколько хлопот доставит ему Филип. Год спустя, когда потрясение, казалось, позабылось, и оба мальчика начали привыкать к монастырской жизни, Филипа стали одолевать приступы неукротимого бешенства. Условия жизни в монашеской общине были не настолько плохи, чтобы вызывать его гнев: дети были сыты и одеты, спали зимой в тепле и даже получали некоторую долю любови и заботы, а строгая дисциплина и утомительные обряды привносили в жизнь по меньшей мере ощущение упорядоченности и стабильности, но Филип вел себя, как узник, незаконно лишенный свободы. Он не слушался приказаний, при каждом удобном случае проявлял неуважение к должностным лицам, воровал еду, отвязывал лошадей, издевался над стариками и оскорблял монахов. Единственное, чего он себе не позволял – богохульства, и за это аббат Питер его прощал. В конце концов Филип одумался. Однажды на Рождество, оглянувшись на прошедший год, он с удивлением обнаружил, что за все это время не провел в монастырской темнице ни одной ночи.

Назвать конкретную причину его возвращения на путь истинный невозможно. Не исключено, что повлиял проявившийся интерес к занятиям. Его волновала теория музыки, а в спряжении латинских глаголов он находил логику и красоту. Ему поручили помогать келарю, в обязанности которого входило обеспечивать монастырь всем необходимым, от сандалий до зерна, и эта работа тоже вызвала у него интерес. Он благоговел перед братом Джоном, красивым могучим молодым монахом, который, казалось, был воплощением учености, благочестия, мудрости и доброты. То ли из желания быть похожим на Джона, то ли по собственному разумению, а может, благодаря тому и другому Филип стал находить успокоение в ежедневных молитвах и церковных службах. И когда он достиг юношеского возраста, его мысли были целиком заняты жизнью монастыря, а слух – божественными песнопениями.

И Филип и Франциск были гораздо образованнее любого из сверстников, и они понимали, что лишь благодаря монастырю приобрели столь глубокие познания. Тогда они еще не знали о своей исключительности. И даже когда, посещая школу, стали брать уроки у самого аббата вместо старого занудного монаха, обучавшего послушников, им казалось, что они опережают сверстников лишь благодаря тому, что очень рано начали учиться.

Мысленно возвращаясь к своей юности, Филип вспоминал то золотое время, длившееся год, а может и меньше, когда окончился период душевного смятения и прежде чем он впервые почувствовал яростный натиск плотского желания. Настала мучительная пора нечестивых раздумий, ночных поллюций, откровенных бесед с духовником (а им был аббат), бесконечных покаяний и укрощения плоти бичеванием.

Ему не удалось совершенно избавиться от похоти, но постепенно она перестала довлеть над ним и беспокоила его лишь время от времени, в те редкие минуты, когда душа и тело пребывали в безделье; так старая рана дает о себе знать перед дождем.

Несколько позже такой же бой пришлось выдержать и Франциску, и хотя он не стал откровенничать с братом, Филипу казалось, что Франциск сражался с порочными желаниями не столь храбро и слишком легко переживал свои поражения. Однако главным было то, что они оба заключили мир со страстями, самыми опасными врагами монашеской жизни.

В обязанности Филипа входило помогать келарю, а Франциска – аббату Питеру. Когда келарь умер, Филипу исполнился двадцать один, но несмотря на молодость, он принял на себя эту должность. Когда же Франциск достиг этого возраста, аббат предложил специально для него учредить должность помощника приора. Но это предложение вызвало возражения Франциска, который умолял освободить его от этих обязанностей и отпустить из монастыря, ибо он мечтал быть посвященным в духовный сан и служить Богу вне монастырских стен.

Филип был поражен и напуган. Ему и в голову не приходило, что один из них мог покинуть монастырь, и это казалось столь же невероятным, как если бы ему сказали, что он наследник трона. Однако после долгих терзаний Франциск все же покинул обитель, став впоследствии капелланом графа Глостера.

Раньше будущее виделось Филипу просто: он будет монахом и проживет смиренную, богопослушную жизнь, а в старости, возможно, станет аббатом и постарается жить по примеру аббата Питера. Но тут его стали одолевать сомнения: вдруг Господь уготовил ему иное предназначение? Он вспомнил изречение о Божьем даре: Господу угодно, чтобы слуги приумножали Его царство, а не просто сохраняли. Трепеща, он поделился этими мыслями с аббатом Питером, понимая, что рискует быть обвиненным в гордыне.

К его удивлению, аббат сказал:

– А я-то все гадал, сколько времени тебе потребуется, чтобы это понять. Конечно, тебе предназначен иной путь. Рожденный под сенью монастыря, осиротевший в шестилетнем возрасте, воспитанный монахами, в двадцать один год ты уже келарь – Господь не стал бы проявлять такое внимание к человеку, предназначенному для жизни в маленькой обители на вершине мрачного холма в далекой горной стране. Здесь для тебя слишком мало места, и тебе следует покинуть нашу обитель.

Филип был ошеломлен. Но ему в голову пришел еще один вопрос, и прежде чем оставить аббата, он выпалил:

– Но если этот монастырь столь ничтожен, зачем Господь поместил сюда тебя?

Аббат Питер улыбнулся:

– Возможно затем, чтобы я позаботился о тебе.

Через некоторое время аббат поехал в Кентербери, засвидетельствовать свое почтение архиепископу, и вернувшись, сказал Филипу:

– Я передал тебя приору Кингсбриджа.

Это известие обескуражило Филипа. Кингсбриджский монастырь считался одним из самых больших и влиятельных в стране. В нем был епископальный собор, и поэтому епископ формально являлся аббатом монастыря, хотя на практике управлял им приор.

– Приор Джеймс мой старый друг, – объяснил аббат Питер. – Не знаю почему, но в последние годы он сильно сдал. Как бы то ни было, молодая кровь пойдет на пользу Кингсбриджу. У Джеймса много неприятностей с одной из его лесных обителей, и он нуждается в человеке, на которого можно положиться и который сумеет вернуть ее на путь благочестия.

– И я должен стать приором той обители? – удивился Филип.

Аббат кивнул.

– И если мы правы, думая, что Господь уготовил для тебя много дел, мы можем рассчитывать, что Он поможет тебе решить проблемы, с которыми ты столкнешься.

– А если мы ошибаемся?

– Ты всегда можешь вернуться сюда и снова быть моим келарем. Но мы не ошибаемся, сын мой, вот увидишь.

Состоялось трогательное прощание. Филип провел здесь семнадцать лет, монахи заменили ему семью и стали ближе, чем так жестоко отнятые у него родители. Ему было грустно, ведь он не знал, доведется ли им свидеться.

Первое, что испытал Филип в Кингсбридже, был благоговейный страх. Окруженный стенами монастырь своей территорией превосходил любую деревню, собор был огромен и сумрачен, как пещера, а дом приора походил на маленький дворец. Но когда Филип немного привык к новому монастырю, он стал замечать в нем следы упадка, которые некогда обнаружил в своем старом друге Джеймсе аббат Петер. Церковь явно нуждалась в основательном ремонте, богослужения проводились наспех, правила постоянно нарушались, а служек стало больше, чем монахов. Благоговение Филипа вскоре сменилось негодованием. Ему хотелось схватить приора Джеймса за горло, встряхнуть и спросить: «Как ты смеешь такое допускать? Как ты смеешь наспех читать молитвы? Позволяешь послушникам играть в кости, а монахам разводить щенков? Как ты смеешь жить во дворце, окруженный служками, когда превращается в прах храм Божий?» Но конечно, ничего такого он не сказал. У него состоялся короткий, формальный разговор с приором Джеймсом, высоким, худым, сгорбленным человеком, на сутулые плечи которого, казалось, навалились все тяготы мира. Он побеседовал и с помощником приора по имени Ремигиус, которому осторожно намекнул, что монастырь, должно быть, давным-давно нуждается в переменах, надеясь, что тот всем сердцем с ним согласится, но Ремигиус смерил Филипа взглядом, словно говоря: «А ты-то кто такой?» – и переменил тему.

Он рассказал, что обитель Святого-Иоанна-что-в-Лесу основана три года назад в отошедшем Кингсбриджу владении; предполагалось, что она сможет обеспечивать себя всем необходимым, но в действительности все еще зависела от главного монастыря. Были и другие проблемы: священники, которым случалось провести там ночь, сетовали на плохое ведение служб, путешественники утверждали, что тамошние монахи грабители, ходили слухи и о творившихся там непотребствах… Тот факт, что Ремигиус не мог или не желал поведать подробности, служил еще одним доказательством того, что управление монастырскими делами осуществлялось спустя рукава. Филип ушел от него дрожа от гнева. Монастырь прославляет Бога. И если он не отвечает этой цели, он ничто. Кингсбриджский монастырь оказался хуже, чем ничто. Он позорил Бога. Но с этим Филип ничего поделать не мог. Самое большее, что он мог сделать, это навести порядок в одной из кингсбриджских обителей.

Всю дорогу, которая заняла два дня, Филип размышлял над скудными сведениями, полученными от Ремигиуса, и благочестиво обдумывал, как приступить к своим обязанностям. Лучше всего быть поначалу мягким, решил он. Обычно приора избирали монахи, но в обитель, которая являлась частью основного монастыря, он мог быть просто назначен. То, что Филип не был избран, означало, что рассчитывать на благосклонность монахов он не мог. Поэтому действовать придется с осторожностью. Сначала нужно разобраться в недугах, поразивших монашескую общину, а уж потом решать, как поступить. Ему следует завоевать уважение и доверие монахов, особенно тех, кто постарше, и кого может задеть его назначение. Затем, когда войдет в курс дела и укрепит свой авторитет, он предпримет жесткие шаги.

Но все вышло иначе.

Начало смеркаться, когда на второй день путешествия, верхом на лошадке, Филип добрался до места, которому суждено было стать его новым домом. В те дни там стояла лишь одна каменная постройка – часовня. (Опочивальню из камня Филип построил на следующий год.)

Остальные же представляли собой полуразвалившиеся лачуги. Филипу это не понравилось: все, что создавали монахи, должно было служить долгие годы, будь то свинарник или храм. Оглядевшись, он заметил и другие свидетельства небрежения, так неприятно поразившего его в Кингсбридже: заборов не было, сено вываливалось через открытую дверь сарая, а рядом с прудом, где разводили рыбу, возвышалась навозная куча. «Спокойно, спокойно», – сказал он себе, каменея лицом.

Сначала он никого не увидел. Так и должно было быть, ибо наступило время вечерней молитвы и большинство монахов обязаны были находиться в часовне. Понукая лошадку, он пересек поляну, направляясь к похожей на конюшню постройке. Юноша с соломой в волосах и бессмысленным взглядом просунул голову в дверь и удивленно уставился на Филипа.

– Как зовут тебя? – спросил Филип и, на мгновение смутившись, добавил: – Сын мой.

– Все зовут меня Джонни Восемь Пенсов, – ответил юнец.

Филип спешился и передал ему поводья.

– Что ж, Джонни Восемь Пенсов, можешь расседлать мою лошадь.

– Хорошо, отче. – Привязав поводья к перилам, тот пошел прочь.

– Ты куда? – резко окликнул его Филип.

– Сказать братьям, что приехал странник.

– Тебе бы поучиться послушанию, Джонни. Расседлай лошадь. Я сам скажу братьям, что я здесь.

– Да, отче, – испугался Джонни.

Филип огляделся вокруг. В центре поляны стояло длинное здание, похожее на большой зал. К нему притулилась круглая постройка с отверстием в крыше, из которого поднимался дымок. Должно быть, кухня. Он решил взглянуть, что готовят на ужин. В строгих монастырях пищу принимали один раз, в полдень, но этот был не из таких, очевидно, после вечерней молитвы здесь позволяли себе легкий ужин: хлеб с сыром или соленой рыбой, а то и кружку ячменного пива, настоянного на травах. Однако, подойдя к кухне, он почуял дразнящий, наполняющий рот слюной аромат жарящегося мяса. Филип остановился, нахмурившись, затем вошел.

Два монаха и мальчик расселись вокруг очага. Филип видел, как один из монахов передал другому кувшин и тот отпил из него. Мальчик поворачивал вертел, на котором жарился поросенок.

Когда Филип вступил в полосу света, все трое удивленно уставились на него. Не говоря ни слова, он взял из рук монаха кувшин и принюхался.

– Почему вы пьете вино? – спросил он.

– Потому, незнакомец, что оно веселит душу, – ответил монах. – Испей и ты.

Было ясно, что их не предупредили о прибытии нового приора. Так же ясно было и то, что их не пугали последствия, которые могли иметь место, если бы проезжий монах рассказал в Кингсбридже об их поведении. Филипа так и подмывало разбить кувшин с вином о голову этого человека, но он глубоко вздохнул и спокойно произнес:

– Дети бедняков голодают ради того, чтобы у нас было мясо и питье. И делается это во славу Божию, а не для увеселения наших душ. Сегодня вы больше не получите вина. – Он повернулся и вышел, захватив с собой кувшин.

– А ты-то кто такой? – бросил ему вслед один из монахов.

Филип не ответил. Сами скоро узнают.

Поставив кувшин на землю, он направился к часовне, сжимая и разжимая кулаки, чтобы справиться с гневом. «Не спеши, – говорил он себе. – Будь осмотрительным. Жди своего часа».

На паперти часовни он на минуту остановился, затем, успокоившись, толкнул массивную дубовую дверь и бесшумно вошел.

Спиной к нему неровными рядами стояли несколько монахов и послушников. Лицом к ним – ризничий, читавший молитву по раскрытой книге. Служба велась второпях, монахи бездумно вторили ему. С трех свечей разной длины с шипением капал воск на грязное покрывало алтаря.

Два стоявших сзади молодых монаха, не обращая внимания на службу, оживленно беседовали. Когда Филип подошел ближе, один из них сказал что-то смешное и другой рассмеялся, заглушая нечленораздельное бормотание ризничего. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Филипа, и его намерение быть мягким исчезло без следа. Он открыл рот и как можно громче крикнул:

– Молчать!

Смех оборвался. Ризничий перестал читать. Часовня погрузилась в тишину, и монахи, обернувшись, уставились на Филипа.

Он приблизился к смеявшемуся монаху и схватил его за ухо. Тот, хотя и был ростом выше и примерно его же возраста, был так поражен, что не нашел в себе сил сопротивляться.

– На колени! – взревел Филип.

Какое-то мгновение казалось, что монах попытается вырваться, но, как и предвидел Филип, его воля к сопротивлению была подавлена сознанием вины, так что, когда Филип сильнее потянул за ухо, молодой человек повиновался.

– Вы все! – приказал Филип. – На колени!

Все они давали обет послушания, и те безобразные порядки, которые, похоже, установились в обители с некоторых пор, не успели вытравить годами выработанную привычку. Половина монахов и все послушники опустились на колени.

– Вы нарушили клятву, – произнес Филип, давая волю презрению. – Вы богохульники, каждый из вас! – Он смотрел им прямо в глаза. – С сегодняшнего дня начинается ваше раскаяние.

Медленно, один за другим, стали опускаться на колени остальные, и только ризничий продолжал стоять. Это был упитанный человек, с сонными глазами, лет на двадцать старше Филипа. Обойдя стоящих на коленях монахов, Филип подошел к нему.

– Дай мне книгу.

Ризничий с вызовом взглянул на него и ничего не сказал.

Филип протянул руку и взялся за увесистый том. Ризничий крепче сжал пальцы. Филип медлил. Два дня он провел, размышляя, как осторожно и взвешенно он будет действовать, и вот теперь – еще не облетела дорожная пыль с его ног – рискует потерять все в прямом столкновении с человеком, о котором ничего не знает.

– Дай мне книгу и стань на колени, – повторил он.

По лицу ризничего пробежала презрительная ухмылка.

– Кто ты? – спросил он.

Филип колебался. Судя по одежде и по тому, как подстрижены его волосы, было видно, что он монах; и они должны были догадаться по его поведению, что он наделен определенной властью; но он не был уверен, является ли его чин выше чина ризничего. Единственное, что он должен был сказать: «Я ваш новый приор», – но он не хотел этого делать. Ему вдруг представилось важным одержать победу исключительно с помощью морального авторитета.

Ризничий заметил его нерешительность и не замедлил ею воспользоваться.

– Прошу, поведай, – заговорил он с насмешливой учтивостью, – кто это приказывает нам преклонять колена перед своей персоной?

Сомнения мгновенно покинули Филипа. «Со мной Бог. Чего я боюсь?» – подумал он. Филип сделал глубокий вздох, и, словно раскаты грома, под каменными сводами прогремели его слова:

– Это Бог приказывает вам преклонить колена перед Его персоной.

Уверенности у ризничего поубавилось. Филип воспользовался возможностью и выхватил книгу. Потеряв власть, ризничий наконец неохотно опустился на колени.

Стараясь скрыть облегчение, Филип обвел всех взглядом и произнес:

– Я ваш новый приор.

Остаток службы он заставил их провести на коленях. Это заняло много времени, так как он потребовал, чтобы они снова и снова повторяли строки Священного писания, пока их голоса не зазвучали в унисон. Затем, в полном молчании, братия проследовала за ним в трапезную. Там Филип приказал унести жареного поросенка на кухню и подать хлеб и легкое пиво, а одного из монахов назначил читать молитву, пока остальные ели. Когда ужин закончился, так же молча он отвел их в опочивальню.

Филип распорядился принести из дома приора его ложе – он будет спать вместе с монахами. Это было простейшим и наиболее эффективным способом избавить братию от плотского греха.

В первую ночь Филип не сомкнул глаз. Он сидел с зажженной свечой и про себя молился, пока не наступила полночь – время будить монахов на заутреню. Службу он провел быстро, дав им понять, что он не совсем безжалостный. Монахи снова отправились спать, а Филип продолжал бодрствовать.

На рассвете, прежде чем братья начали просыпаться, он вышел на воздух и оглядел окрестности, размышляя о предстоящем дне. Перед ним расстилалось недавно очищенное от леса поле, посередине которого возвышался огромный пень, должно быть, оставшийся от векового дуба. Это натолкнуло его на мысль.

После утренней службы и завтрака Филип велел монахам прихватить веревки и топоры и повел их на поле выкорчевывать пень. Одни подрубали корни, другие изо всех сил тянули за веревки. «На-ва-лись!» – раздавались дружные крики. Когда наконец работа завершилась, Филип дал всем пива, хлеба и по куску свинины, которую днем раньше запретил им есть на ужин.

Нельзя сказать, что с того момента закончились все проблемы, но он ознаменовал начало их решения. С самого первого дня Филип распорядился больше не просить у монастыря ничего, кроме зерна для хлеба и свечей для часовни. Осознав, что отныне они будут иметь только то мясо, которое сами произведут или добудут, монахи быстро превратились в рачительных хозяев – скотоводов и птичников; и если прежде они рассматривали церковную службу как способ уклониться от работы, то теперь были рады, когда Филип сокращал часы молитвы и они могли провести больше времени в полях.