Полная версия

Завтрак для чемпионов

Курт Воннегут

Завтрак для чемпионов

Kurt Vonnegut

Breakfast of Champions e-book

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD. Copyright © 1973, Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 2002 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved

© Kurt Vonnegut, 1976

© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *Памяти Фиби Хэрти, утешавшей меня во время Великой депрессии в Индианаполисе

Пусть испытает меня, – выйду, как золото.

(Иов: 23, 10)

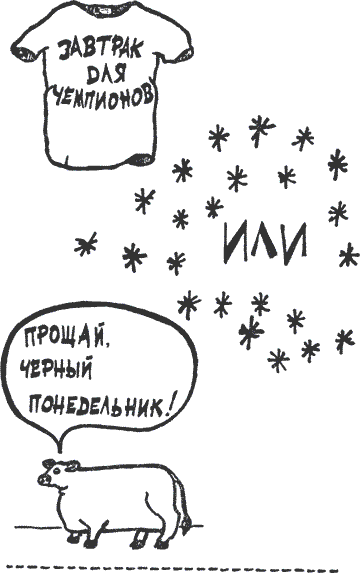

Предисловие

Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией «Дженерал миллз» и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающей с этим названием, никак не связано с акционерной компанией «Дженерал миллз», не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт.

Той Фиби Хэрти, которой я посвящаю эту книгу, давно, как говорится, нет в живых. Когда я с ней познакомился – к концу Великой депрессии, – она жила в Индианаполисе и уже вдовела. Мне было лет шестнадцать, ей – около сорока.

Она была богата, и, однако, всю свою взрослую жизнь она ежедневно ходила на службу и работала не переставая. Остроумно и толково она вела отдел «Советы влюбленным» в «Индианаполис таймс» – хорошей газете, ныне усопшей.

Усопшей…

Кроме того, Фиби Хэрти сочиняла рекламу для владельцев универмага «Вильям X. Блок и Компания» – этот универмаг до сих пор процветает в здании, выстроенном по проекту моего отца. Вот какую рекламу Фиби Хэрти сочинила для осенней распродажи летних соломенных шляп: «За такую цену можете даже пропустить эту шляпу через лошадь и удобрить ею ваши розы».

Фиби Хэрти подрядила меня сочинять рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. И я очень подружился с двумя сыновьями Фиби Хэрти, моими сверстниками. Я вечно торчал у них дома.

Не стесняясь в выражениях, она откровенно разговаривала обо всем и со мной, и со своими сыновьями, и с нашими подружками – мы часто приводили их к ней домой. С ней было весело. С ней я чувствовал себя свободно. Она приучила нас не только называть своими словами все, что касалось секса, но и говорить в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях, о распределении земных благ, об учебных заведениях – словом, обо всем на свете.

Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете. У меня это выходит довольно грубо, нескладно. Но я стараюсь подражать непочтительному тону Фиби Хэрти – у нее все выходило удивительно точно, изящно. Мне кажется, что ей было легче найти нужный тон, чем мне, потому что во время Великой депрессии настроение у людей было другое. Тогда Фиби Хэрти, как и многие американцы, верила, что народ станет счастливым, справедливым и разумным, как только наступит «просперити» – благосостояние.

Теперь мне уже никогда не приходится слышать это слово –«просперити».А раньше оно было синонимом слова «рай». И Фиби Хэрти могла верить, что непочтительное отношение, которому она нас учила, поможет создать американский рай.

Нынче такое неуважительное отношение ко всему вошло в моду. Но в американский рай уже никто не верит. Да, мне ужасно не хватает Фиби Хэрти.

Теперь – о подозрении, которое я высказываю в этой книге, будто все человеческие существа – роботы, механизмы. Надо принять во внимание, что в Индианаполисе, где я рос, очень многие люди, особенно мужчины, страдалилокомоторной атаксией, часто наблюдающейся в последней стадии сифилиса. Я часто видел их на улицах и в толпе у цирка, когда был мальчишкой.

Эти люди были заражены крошечными хищными спиральками-спирохетами, видимыми лишь под микроскопом. Позвонки больного оказывались накрепко спаянными друг с другом после того, как эти прожорливые спирохеты съедали всю ткань между ними. У сифилитиков был удивительно величественный вид – так прямо они держались, уставив глаза в одну точку.

Как-то раз я увидел одного из них на углу улиц Меридиен и Вашингтонской, под висячими часами, сделанными по эскизу моего отца. Кстати, этот перекресток прозвали «Америка на распутье».

Сифилитик стоял на этом распутье и напряженно думал, как бы ему заставить свои ноги сойти с тротуара и перейти Вашингтонскую улицу. Он весь тихо вибрировал, как будто у него внутри какой-то моторчик работал вхолостую. Вот в чем состояла трудность: участок мозга, откуда шли приказания к мышцам ног, был сожран спирохетами. Провода, передававшие эти приказания, уже лишились изоляции или были проедены насквозь. Выключатели по пути тоже были намертво запаяны или навечно разомкнуты.

Этот мужчина выглядел старым-престарым, хотя ему, наверное, было не больше тридцати. Он все стоял, стоял, думал. И вдруг брыкнул ногой два раза, как танцовщица в ревю.

Мне, мальчишке, он тогда показался настоящим роботом.

Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции. Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зобом. Видел их и Двейн Гувер, продавец автомобилей марки «понтиак», герой этой книги. У этих несчастных землян так расперло щитовидную железу, как будто у них из глоток росла тыква.

А для того, чтобы стать как все люди, им только надо было глотать ежедневно примерно около одной миллионной унции йода.

Моя родная мать вконец погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые будто бы помогали ей от бессонницы.

Когда у меня скверное настроение, я глотаю малюсенькую пилюльку и сразу приободряюсь.

И так далее.

Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, меня всегда тянет объяснять его поступки – то испорченной проводкой, то микроскопическим количеством того или иного химического вещества, которое он проглотил или не проглотил в этот день.

Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг, Нокс Бергер, однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу: «…читается так, будто ее сварганил какой-нибудь Снобби Пшют». Вот в кого я, наверно, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована.

Эта книга – мой подарок самому себе к пятидесятилетию. У меня такое чувство, будто я взобрался на гребень крыши, вскарабкавшись по одному из скатов.

Видно, я так запрограммирован, что и в пятьдесят лет веду себя по-ребячески: неуважительно говорю про американский гимн, рисую фломастером нацистский флаг, дырки в заднице и всякое другое. И чтобы дать представление о том, насколько я зрелый художник, я помещаю здесь иллюстрацию – вот эта дырка:

Думается мне, что я хочу очистить свои мозги от всей той трухи, которая в них накопилась – всякие флаги, дырки в задницах, штанишки. Да-да – в этой книге непременно будут нарисованы дамские штанишки. И еще я выкидываю за борт героев моих старых книг. Хватит устраивать кукольный театр.

Думаю, что это – попытка все выкинуть из головы, чтобы она стала совершенно пустой, как в тот день пятьдесят лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете.

По-моему, так должны сделать все американцы – и белые и небелые, которые подражают белым. Во всяком случае,в мою головупонабивали порядком всякой чуши – много там и бесполезного и безобразного, и одно с другим не вяжется и совершенно не соответствует той реальной жизни, которая идет вне меня, вне моей головы.

У меня нет культуры, нет благородной гармонии мыслей. А жить без культуры я больше не могу.

Значит, эта книга будет похожа на дорогу, усеянную всякой рухлядью, мусором, который я выбрасываю через плечо, путешествуя во времени назад, к одиннадцатому ноября 1922 года.

И я пропутешествую во времени назад в тот день, когда одиннадцатое ноября – кстати, это день моего рождения – стало священным днем: его назвалиДень перемирия. Когда я был мальчиком и Двейн Гувер тоже был мальчиком, все люди, когда-то сражавшиеся в Первой мировой войне, ежегодно в этот день соблюдали минуту молчания – одиннадцатую минуту одиннадцатого часа одиннадцатого дня одиннадцатого месяца в году.

Именно в такую минуту в 1918 году миллионы миллионов человеческих существ перестали калечить и убивать друг друга. Я разговаривал со старыми людьми, которые в ту минуту находились на поле боя. Все они, хотя и по-разному, говорили мне, что неожиданная тишина показалась им Гласом Божьим. Так что есть еще среди нас люди, которые точно помнят, как Создатель во всеуслышание заговорил с человечеством.

День перемирия переименовали в День ветеранов. День перемирия был священным днем, а День ветеранов – нет.

Значит, День ветеранов я тоже выкину через плечо. А День перемирия оставлю себе. Не хочу выбрасывать то, что священно.

А что же еще священно? Ну, например,«Ромео и Джульетта».И вся музыка.

Снобби Пшют

Глава первая

Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели.

Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгор Траут. В дни встречи он был никому не известен и считал, что его жизнь кончена. Но он ошибся. После этой встречи он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества.

Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями – он продавал автомобили фирмы «Понтиак». Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия.

Слушайте:

Траут и Гувер были гражданами Соединенных Штатов Америки – страны, вкратце называвшейся простоАмерикой. Вот какой у них был национальный гимн – сплошная белиберда, которую и они, и многие другие, по-видимому, принимали всерьез:

О, скажи – видишь ты поутру, на заре,То, что с гордостью видел на закате вчера ты?Как в дыму и в огне, не сгорая, горелУстремившийся в небо звездный флаг полосатый,Как сквозь грохот атак, сквозь пожары и мракНам победно сиял полосатый наш флаг?О, скажи, развевается ль звездное знамяНад землей храбрецов, над свободы сынами?[1]На свете существовало около квадрильона разных национальностей, но только у той нации, к которой принадлежали Килгор Траут и Двейн Гувер, был вместо национального гимна такой бессмысленный набор слов, испещренный вопросительными знаками.

А вот какой у них был национальный флаг.

И еще, на всей планете только у их нации был закон, в котором говорилось:«Флаг наш никогда, ни перед кем и ни перед чем спускать не должно!»

Спуском и подъемом флага назывался дружественный обычай, когда в знак приветствия флаг опускали по флагштоку к земле, а потом снова подымали вверх.

Девиз родины Двейна Гувера и Килгора Траута на языке, на котором уже никто на свете не разговаривал, означал:«Из множества – единство» – «Ex pluribus ипит»[2].

Неспускаемый флаг был красавец, да и гимн и девиз никому бы не мешали, если бы не одно обстоятельство: многих граждан этой страны до того обижали, презирали и надували, что им иногда казалось, будто они живут вовсе не в той стране, а может, и не на той планете и что произошла какая-то чудовищная ошибка. Может быть, им было бы легче, если бы хотя бы в их гимне или в их девизе говорилось о справедливости, или братстве, или надежде на счастье, чтобы этими словами их радушно приветствовали, как полноправных членов общества, совладельцев его богатств.

А когда они разглядывали свои ассигнации, чтобы понять, что у них за страна, они видели там, среди всякой другой вычурной чепухи, изображение усеченной пирамиды, а над ней сияющее око, вот такое:

Даже сам президент Соединенных Штатов не знал, что это значит. Выходило так, словно страна говорила своим гражданам:«В бессмыслице – сила».

Вся эта бессмыслица была невинным проявлением некой игривости ума отцов-пилигримов – основателей той нации, к которой принадлежали Двейн Гувер и Килгор Траут. Эти основатели были аристократы, и им хотелось похвастать своей никчемной образованностью, которая заключалась в заучивании всякой ахинеи из древней истории. И к тому же все они еще были рифмоплетами.

Но среди этой галиматьи попадались идеи и очень вредные, потому что они прикрывали великие преступления. Например, школьные учителя в Соединенных Штатах Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вызубривать ее и повторять гордо и радостно:

Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной, творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей.

И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в головы ребятам: будто бы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивалось пламя. Вот как он выглядел:

На самом-то деле морские пираты, которые приняли самое непосредственное участие в создании нового государства, владели рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин, и даже после того, как рабовладение уничтожили – потому что все-таки это было очень стыдно, – те пираты и их потомки продолжали относиться к обыкновенным людям как к машинам.

Пираты были белые. Люди, жившие на том континенте, куда явились эти пираты, были краснокожие. Когда на этом континенте началось рабовладение, рабами были чернокожие.

Все дело было в цвете кожи.

Вот каким образом пиратам удавалось отбирать все, что им было угодно, у кого угодно: у них были самые лучшие корабли на свете, и они были злее всех, и еще у них был порох – так называлась смесь серы, угля и селитры. Они подносили огонь к этому, казалось бы, безобидному порошку, и он бурно превращался в газ. Газ выталкивал снаряды из металлических трубок со страшной силой и чудовищной скоростью. Эти снаряды запросто врезались в живое мясо и кости, так что пираты могли разрушить проводку, или вентиляцию, или канализацию внутри любого человека, который им сопротивлялся, даже если он находился очень далеко.

Но главным оружием пиратов была их способность ошеломлять людей: поначалу никому и в голову не приходило, что они такие бессердечные и жадные, а потом становилось поздно.

Когда встретились Двейн Гувер и Килгор Траут, их страна была, пожалуй, одной из самых богатых и сильных стран на планете. Там было много пищи, и полезных ископаемых, и машин, и она усмиряла другие страны, угрожая им, что обстреляет их гигантскими ракетами или забросает всякими штуками с самолетов.

У многих стран ни шиша не было. А во многих и жить было невозможно. Там было слишком мало места и слишком много народу. Жители распродали все, что можно было продать, жрать им было нечего, и все равно люди там беспрестанно спаривались.

Спаривание– это способ делать детей.

Многие люди на этой подпорченной планете быликоммунистами.У них была теория, по которой все, что еще осталось на земле, надо разделить более или менее поровну между всеми людьми, которые, кстати, никого не просили поселить их на этой планете. А тут еще каждую минуту нарождались дети, сучили ножками, орали, требовали молока.

Были даже такие страны, где люди буквально питались илом и сосали мокрую гальку, а неподалеку продолжали рождаться дети.

И так далее…

Страна Килгора Траута и Двейна Гувера, где всего было навалом, не признавала коммунизма. Там никак не соглашались, что те земляне, у которых всего много, должны делиться с другими, у которых ничего нет, если им этого не хочется. А большинству этого не хотелось.

Значит, они ни с кем не делились.

Считалось, что в Америке каждый должен заграбастать сколько может и не выпускать из рук. Некоторые американцы здорово сумели всего нахватать и не выпускать из рук. Они стали сказочно богатыми. Другие не могли накопить ни шиша.

Двейн Гувер был сказочно богат, когда встретился с Килгором Траутом. Как-то утром Двейн проходил по улице, и один человек шепнул своему соседу именно эти слова: «Сказочно богат!»

А вот что было в те дни у Килгора Траута на нашей планете: ни шиша.

Итак, Килгор Траут и Гувер Двейн встретились в Мидлэнд-Сити, родном городе Двейна, во время фестиваля искусств осенью 1972 года.

Как уже говорилось, Двейн Гувер торговал автомобилями марки «понтиак» и постепенно сходил с ума.

Разумеется, первые признаки ненормальности Двейна Гувера были вызваны главным образом вредными веществами. Организм Двейна Гувера вырабатывал некоторые дурные вещества, нарушавшие работу его мозга. Но Двейну, как всякому начинающему сумасшедшему, при этом еще нужно было найти какие-то нехорошие идеи, чтобы его помешательство приобрело определенную форму и направление.

Скверные вещества и скверные мысли были Инь и Ян безумия. А Инь и Ян – это китайские символы гармонии. Вид у них такой:

Вредные идеи Двейну Гуверу внушил Килгор Траут. Траут считал себя не только безобидным, но и невидимым. Мир так мало обращал на него внимания, что он считал себя уже покойником.

Оннадеялся, что он покойник.

Но после встречи с Двейном он понял, что способен внушить своему ближнему идеи, которые превратят его в чудовище.

Вот суть самой вредной идеи, которую Траут внушил Двейну Гуверу. Все на свете – роботы, все до единого, за исключением Двейна Гувера.

Из всех живых существ в мире один только Двейн Гувер мог думать, и чувствовать, и волноваться, и строить планы, и так далее. Никто, кроме него, не ведал, что такое боль. Ни у кого не было свободного выбора. Все остальные были полностью автоматизированными машинами и служили для того, чтобы стимулировать Двейна Гувера. Сам Двейн Гувер был новым видом живого существа – подопытным экземпляром, которого Создатель вселенной подвергал испытанию.

Во всем мире только один Двейн обладал свободной волей.

Траут и не ожидал, что ему кто-нибудь поверит. Он изложил все эти вредные идеи в научно-фантастическом романе – оттуда их и вычитал Двейн Гувер. Траут слыхом не слыхал о Двейне Гувере, когда сочинял этот роман. Роман был предназначен для любого, кто его случайно откроет. Там просто-напросто говорилось первому встречному: «Эй! Знаешь что? Ты – единственное существо со свободной волей! Как тебе это нравится?» И так далее. Это был всего лишьtour de force[3]. Это была jeu d’esprit[4].

Но Двейну эта идея отравила мозги.

Траут перепугался, когда понял, что даже он мог принести в мир зло – в виде вредных идей. И после того, как Двейна в смирительной рубашке отвезли в сумасшедший дом, Траут фанатически уверовал в значение идей и как причины болезней, и как средства излечения. Но никто не хотел его слушать. Он был неопрятный старик, и, как глас вопиющего в пустыне, его голос взывал из-за кустов и деревьев: «Идеи или отсутствие идей могут вызвать заболевание».

И Килгор Траут стал первооткрывателем в области душевного здоровья. Он проповедовал свои идеи под видом научно-фантастических романов. Умер он в 1981 году, почти через двадцать лет после того, как по его вине так серьезно заболел Двейн Гувер.

Тогда Траут уже получил всеобщее признание как великий писатель и ученый. Американская Академия наук и искусств поставила памятник над его прахом. На лицевой стороне была высечена надпись – цитата из его последнего, двести девятого, романа, который остался недописанным из-за его кончины. Памятник выглядел так:

Глава вторая

Двейн был вдовцом. Ночью он жил в сказочном доме на Фэйрчайлдовских холмах – в самом лучшем районе города. Каждый дом стоил там по крайней мере сто тысяч долларов. Каждый дом был окружен участком по меньшей мере в полтора гектара.

По ночам единственным товарищем Двейна был ньюфаундленд по имениСпарки.Спарки не мог вилять хвостом: много лет назад он попал в автомобильную катастрофу. Поэтому он никак не мог выразить свои дружеские чувства к другим собакам. Оттого ему и приходилось без конца ввязываться с ними в драку. Уши у него висели клочьями. Он весь был в рубцах и шрамах.

Была у Двейна и черная служанка по имени Лотти Дэвис. Она ежедневно убирала его дом. Потом она готовила и подавала ему ужин. Потом она уходила домой. Ее предки были рабами.

Лотти Дэвис и Двейн почти не разговаривали, хотя очень хорошо относились друг к другу. Главные разговоры Двейн вел со своим псом. Он ложился на пол и катался со Спарки по ковру и говорил ему что-нибудь вроде: «Ты да я, Спарк!» или: «Ну, как живешь, старикан?»

Все шло по-прежнему, даже когда Двейн стал понемногу сходить с ума, так что Лотти Дэвис ничего не замечала.

У Килгора Траута был попугай по имениБилл.Как и Двейн Гувер, Килгор Траут по ночам бывал совершенно один, не считая попугая. Он тоже разговаривал со своим приятелем.

Но в то время как Двейн говорил со своим псом ласково, Килгор Траут подсмеивался над своим попугаем и постоянно плел ему всякое про конец света.

– Теперь уже скоро, – говорил он. – Да и давно пора.

У Траута была теория, что скоро в земной атмосфере нечем будет дышать.

Траут полагал, что когда атмосфера станет ядовитой, Билл отдаст концы на несколько минут раньше самого Траута. И он вечно дразнил попугая: «Ну, как дышится, Билл?», или же: «Что-то мне чудится, будто у тебя началась хорошенькая эмфизема легких, Билл», или еще: «А ведь мы с тобой ни разу не обсуждали, какие похороны будут тебе по вкусу, Билл. Ты мне даже не сказал – какой ты веры». И так далее.

Он сказал Биллу, что человечество заслуживает самой страшной смерти за то, что оно так жестоко и расточительно обращалось с такой чудесной планетой. «Все мы – Гелиогабалы, Билл», – говорил Траут. Гелиогабалом звался римский император, который велел скульптору отлить пустотелого железного быка с дверцей посередине. Дверцу можно было запирать снаружи. Пасть у быка была разинута. Это было второе отверстие, выходившее наружу.

Гелиогабал отдавал приказ посадить живого человека через дверцу в быка и запереть дверцу. Все звуки, какие издавал при этом человек, доносились наружу из пасти быка. Потом Гелиогабал созывал гостей на приятную вечеринку, где было много еды и вина, много красивых девушек и юношей, и тут Гелиогабал приказывал слуге поджечь хворост. Хворост лежал под грудой сухих дров, а дрова лежали под брюхом быка.

У Траута была еще одна странная привычка: он называл зеркала«лужицами».Его забавляла мысль, что зеркало – как вода, переливается в Зазеркалье.

И если он видел ребенка около зеркала, он предостерегающе грозил ему пальцем и говорил: «Не подходи так близко к лужице, ты же не хочешь перелиться в другую вселенную, в Зазеркалье?»

Иногда Траута спрашивали: «Извините, куда бы мне пройти насчет лужицы?»

Это означало, что человек хочет отлить из своего организма излишнюю жидкость через отверстие в нижней части живота.

– А у нас так говорят, когда хотят взять где-то зеркало, – охотно объяснял Траут.

Конечно, после смерти Траута все стали называть зеркала«лужицами». Вот до чего дошло: даже к его шуткам стали относиться с уважением.

В 1972 году Траут жил в полуподвальной квартирке, в Когоузе, штат Нью-Йорк. Он зарабатывал деньги тем, что устанавливал алюминиевые оконные рамы вместе со ставнями. Продажей этих приспособлений он не занимался, потому что ему не хваталообаяния. Обаянием называлось такое качество, когда один человек у другого сразу вызывал к себе любовь и доверие независимо от того, что было на уме у этого обаятельного типа.

В Двейне Гувере была бездна обаяния.

Во мне тоже бывает бездна обаяния – стоит мне только захотеть.

Во многих людях – бездна обаяния.