Полная версия

Крытый крест. Традиционализм в авангарде

Виталий Аверьянов

Крытый крест. Традиционализм в авангарде

Автор и издатель благодарят действующий при Изборском клубе аналитический центр «КОПЬЕ ПЕРЕСВЕТА» за поддержку при осуществлении данного издания

Часть I

Парадоксы традиции

Крытый крест[1]

(К философии богочеловеческой культуры)

Крест Христов глубоко врезался в сознание христианских народов, он придал особую интенсивность духовному переживанию земной жизни. Однако всякая христианская культура на земле вынуждена существовать в условиях длительности и текучести собственного «я», а, следовательно, она должна вырабатывать особую систему самозащиты и самосохранения. При той интенсивности земной жизни, которую Евангелие сообщило принявшим его народам и общностям, риск высвободить энергию не в том направлении, которое предзадавалось, риск утерять сознание этапности становления индивидуальной и коллективной личности был неизбежен. Поэтому подражательным двойником христианской духовной ориентации изначально явилась ориентация антихристианская. Отталкиваясь от законов и порядков культуры богочеловеческой, внутри нее зарождалась культура сатаночеловеческая. И чем слабее, чем натянутее была связь между периферией богочеловеческой культуры и ее литургическим ядром, тем крепче внедрялась между ними альтернативная, антитрадиционалистская ориентация.

Запад стремительно бежал из своего средневековья в эту сатаночеловеческую альтернативу Запад радостно прощался с немилой ему средневековой державностью и дисциплиной духа. Единственной настоящей культурой средневековья, культурой богочеловеческой можно считать лишь Византию, которая во времени и в своей судьбе совпала со средневековой эрой и по существу приняла на себя весь груз этой эры. Византийский литургизм остался недоступен Риму, хотя римское христианство по всем аспектам было сыновним по отношению к греко-восточному образу веры. Здесь во многом и причина искажения облика Византии в современной науке. К сожалению, мы, православные, зачастую видим эту великую эпоху и эту удивительную общность через чуждые ей западные окуляры. Рим был не корнем и даже не сердцем христианства, а одной из его поздно созревающих голов, холодных и чуждых бытийным источникам богочеловеческого духа. Значение Рима для христианства объясняется его имперской ролью. Его значение в христианстве, по большому счету, исчерпывается этой же односторонней ролью.

Мы твердо сознаем, что византийская историческая общность не только обеспечила расцвет древних православных патриархатов, не только явилась главным источником христианского просвещения народов (в том числе западноевропейских и самого Рима), но и сумела передать дух богочеловеческой культуры новой органической общности – великорусскому народу и государству. Значение Москвы, самого молодого православного патриархата, значение этого венца ортодоксальной веры для христианства объясняется его синтетической ролью. Сама формула «Третий Рим» в ее эзотерическом прочтении указывает не на количественное повторение имперской роли, а на возведение этой роли в новую, третью степень, степень подлинной кафоличности.

1. Мистериальный смысл креста. Человеческая перспектива Божественного

Человек – распавшееся, развалившееся на тысячи мелких разнонаправленных потоков целое. Человек – тело расхлябанное, развинченное и распущенное. И чтобы связать это многообразие в тугую связку, чтобы сохранить это целое и придать ему внутреннюю силу и внешнюю правду, нужно овладеть своими частями, совладать со своими частными проявлениями – где это возможно, с помощью ума, а где-то усилием воли, где возможно через чутье, а где-то напором всей страсти своего существа, где возможно путем проникновения в смысл языка, а где-то в переживании состояний собственного духа. Это путь личных откровений, прозрений в свою сверхличную сущность. Но есть и обратный путь, все эти малые пути в себе от противного объединяющий – это путь отдания себя под покров Покровителей, тех сил небесных, которые призваны хранить человека и сообщать ему силу к сосредоточению и собиранию себя. Путь откровения (принцип полярностей креста) и путь доверия к хранителям (принцип покрова) суть одна дорога утверждения Промысла в конкретности земной судьбы[2].

Мистерия Креста символически вбирает в себя опыт взаимоотношения тварного и божественного, в конечном счете, она входит в онтологическую структуру мира как основная система его координат. В частности, Крест воспроизводит принцип мистической шкалы восхождения к полному и чистому объему реальности, к его первоначальной всеобнимающей полноте. Если вертикаль при этом означает направление мистического перехода в глубину иного состояния бытия, то горизонталь дает магическое направление воздействующих друг на друга жизненных начал конкретного состояния бытия. Смысл вертикали – в переходе из сферы судьбы, из данного круга бытия на путь промысла и провиденциального откровения. Смысл горизонтали – в сопряжении основных жизненных начал данного круга бытия, конкретного его личностного или безличного состояния, определенного этапа мистического становления, в достижении полноты судьбывания вопреки его узкому объему и вопреки недостаточности кругозора для откровения истины божьих судеб.

Являясь пленниками данных состояний своего духа, будучи ограниченными той горизонталью, которая описывает предел и «потолок» нашей земной судьбы, мы, тем не менее, можем научаться искусству сочетания и собирания всех начал и аспектов собственной жизни, научаться синтезу своих личностных состояний. Это необходимо для того, чтобы высшие точки судьбы соответствовали тому бытийному уровню, которого мы удостоились, чтобы мера Откровения мировых тайн не превышала меру Покрова, то есть нашей веры в Бога и нашего доверия к хранителям и покровителям. С другой стороны, это означает требование равновесия разумной, волевой и чувственно-интуитивной стихий в человеке, или же головной, сердечной и брюшной (половые и питательные силы) его составляющих. Крест оказывается символом точного и не подлежащего колебаниям равновесия, точной взаимосвязи верха и низа, всех полюсов и граней – равновесия и взаимосвязи, необходимых для непрекращающегося восхождения. Утрачивая верное вертикальное направление, мы утрачиваем и горизонтальное равновесие; не замечая перекоса на горизонтали своей судьбы, мы теряем и верную ориентацию верха и низа. Человек, позволивший овладеть собой собственной головной стихии, впадает в состояние бесплодной рефлексии, при перевесе чувственно-интуитивного начала он погружается в состояние страсти, особо опасными всегда считались болезни воли, искажающие верную перспективу воли Божьей, упускающие из виду истины Провидения и неизбежно влекущие на путь уклонения от идеала восхождения. И если существо, созданное по образу и подобию Божию, утратило способность преодолевать временные колебания собственного духа, то оно утрачивает и способность к «духовному прямохождению», вырождается и опускается на четвереньки.

Символизм Креста раскрывает человеческую перспективу божественного, поскольку именно человеку досталась в удел динамическая позиция на бытийной шкале. Статус человека позволяет реализовать максимум состояний духа в амплитуде от абсолютного небытия до онтологического Абсолюта. Поэтому человека можно назвать самым многоплановым, самым многослойным существом в творении, динамически отождествляющимся со многими точками на вертикали Креста. Находясь в конкретном состоянии бытия, человек остается центром Креста, сосредоточенным на пересечении осей и сопряжении полярностей. Пафос восхождения к Богу возможен, только если он исповедуется личностью, переживающей разные состояния, ощущающей силу собственного ничтожества (тяжесть своей смерти и пустоты) и в то же время ощущающей притягательную силу первоначального корня своего бытия.

Каждое судьбывание, каждое личностное состояние, каждый этап в мистерии жизни можно назвать случайным – не потому, что он никак не проецируется на вертикаль Промысла, а потому, что он в полном смысле этого слова является случаем, то есть чем-то случившимся, произошедшим и пережитым на самом деле. Каждая тварь в творении своеобразна и неповторима именно потому, что она собирает в себе конкретное сочетание случаев и состояний и представляет из себя их персональный результат. Ценности богочеловеческой культуры потому не могут совпадать с ценностями культуры гуманистической, что в следовании персональной комбинации переживаемых духом состояний на поверку не оказывается ничего общеобязательного, хотя данная личность и не может противоречить необходимому порядку вещей. Восходит ли личность к Богу, или нисходит к небытию, она ничего не меняет в самой системе координат; как бы не искажался и не извращался личный крест падающей личности и цивилизации, это не может повлиять на объективную крестную истину мироздания. Личность в гуманизме всегда зафиксирована на определенном личностном состоянии (в лучшем случае, на высшем состоянии в данной судьбе). Однако путь восхождения не есть путь внутрь личности (личностного состояния), это скорее путь внутрь жизни, в глубину таинства жизни, это путь по вертикали Промысла, а не по замкнутому кругу роковой ограниченности. «Дух должен был находить себе пищу в Боге, жить Богом; душа должна была питаться духом; тело должно было жить душею, – таково было первоначальное устроение бессмертной природы человека», – пишет богослов В.Н. Лосский[3].

Каковы же этапы, проходимые творением на пути восхождения? Итак, в центре бытийной вертикали находится человек в его земном послерайском состоянии. Согласно позитивистски ориентированному сознанию, человек промежуточен как срединная ступень в иерархии жизни – он находится между тонко-духовным, ангелическим миром и миром животно-растительного царства. На еще более низкой ступени находится «неорганическое» царство минералов и естественных природных стихий. Вместе с тем такая постановка вопроса не учитывает условность и относительность явленного (феноменального) и сущностного (ноуменального) бытия. Безотносительны лишь предельные состояния мира – Божество, центр бытийного разворачивания, которому соответствует высшая точка Креста (Тайна Жизни) и состояние ничто, отсутствия бытия, представляющее собой последний предел и последнюю окружность бытия, край жизненной сферы, нижнюю точку Креста (Тайна Смерти). Все то, что является нам на шкале между двумя этими пределами, обманчиво и неустойчиво. Под видом ангела может явиться агрессивный призрак ничто, а в облике камня может скрываться духовная сущность. Подлинным критерием восхождения по бытийной шкале следует считать лишь усиление духовной памяти, возрастание степени духовной сожизни со всем творением, увеличение объема и кругозора пережитых состояний. Еще более существенный признак восхождения – регулярность и неподдельность его духовных плодов, постоянное и неуклонное плодоношение личности как в делах ее веры, так и во внешних событиях ее судьбы.

Свобода восходящей личности состоит не в возможности индивидуального выбора тех или иных состояний, но в согласованности со сверхличным отбором состояний, образующих путь личности в Духе Святом. Свобода выбора между горизонтальными началами (лево-правая, магическая ориентация) есть свобода не восходящей, а падающей, то есть находящейся в состоянии «свободного падения» личности, восхождение же предполагает поэтапное синтезирование полярных горизонтальных начал в их вертикальном направлении. Это можно представить себе как их неуклонное сужение к точке, более высокой, чем нынешняя позиция на шкале бытия, в пределе это и есть совпадение полярных начал в центре мироздания, в верхней точке Креста, в Тайне Жизни. Поэтому, если брать Крест не в его статическом, отвлеченном символизме, а в свете динамического принципа, мы могли бы условно соединить дополнительными линиями три его оконечности (правую и левую с верхней). Это дало бы известные очертания «крытого» креста на великорусском погосте, очертания крыши над крестовиной, применяемой для сообщения ей дополнительной прочности и защиты ее от осадков. Крытый Крест представляет собою соединение идей духовной мистерии и домашнего крова, храма и мира, идею державы, то есть удержания всех частных сил и стремлений на пути к коренному началу их происхождения. Такое соединение и удержание и представляет собою символическую форму богочеловеческой культуры.

Русский традиционализм лишь тогда вступает в период настоящего самосознания, когда он уже отказывается от нигилистической критики сатаночеловеческой культуры, отказывается от критицизма как главного способа влиять на действительность и обращается к положительному утверждению своей веры, реальному созиданию богочеловеческой культуры. Если искать соответствующие способы воздействия на мир в прошлых временах, то наиболее близким предлагаемому методу такого созидания культуры окажется опыт догматического творчества, опыт обнаружения истины не через односторонность критицизма, но через форму живого догмата. Можно плевать на прокаженную культуру Блудницы и плакать на реках Вавилонских. Достойнее же утверждать свой ориентирующий столп, собирать и поднимать свой крест, сила которого должна рассеять все наваждения.

2. Философские уклонения около богочеловеческого реализма

Принцип крытого креста, обеспечивающего прочность всей конструкции, направлен на сохранение точного отношения вертикали к горизонтали, то есть на сохранение строгой перпендикулярности судьбы и промысла, окружности Покрова и радиуса Откровения. За всеми этими геометрическими излишествами скрывается та истина, что распад личности влечет за собой безнадежный дуализм судьбы и промысла (происходит психологическое крушение крестного принципа). Крыша крытого креста соединяет его в прочное триединство верхних (жизненных) окончаний, тогда как нижнее окончание креста уходит в небытие ада и смерти.

Дуализм лево-правой ориентации, прослеживаемый во многих архаических традициях, во многих классических системах Древнего мира, может свидетельствовать о двух основных мировоззренческих состояниях: о состоянии роковой раздвоенности судьбы и промысла, зла и добра, лжи и правды и т. п., или же о свойстве сложной многополюсной системности, в которой дуализм имеет особое репрезентативное значение, но не скрывает от представителей традиции свою подчиненную внутрисистемную роль. Второе состояние и заключает в себе устойчивую парадигму традиционных обществ, причем в некоторых из них дуализм левых и правых начал приобретает особую мировоззренческую остроту, в других же он растворяется в равновесном ладе нижних и верхних, центральных и периферийных начал. К примеру, при бросающемся в глаза дуализме дальневосточной традиции (инь – ян, земля – небо, корень – дух, мрак – свет, основа – сущность и т. д.) она не только располагает человека в центре своей системы (в центре нашего креста), но и определенно свидетельствует о вертикали этой системы, называя ее наиболее подходящим из имен – Дао (путь). При этом Дао парадоксально сочетает в себе принципы небытия (нижняя точка креста) и Великого Единства (его высшая точка).

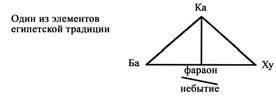

В традиции Древнего Египта, напротив, мы не видим обостренного дуализма лево-правых оппозиций. Египетская мифология склонна к уравновешиванию богов с помощью их общего предка или потомка (третье начало сообщает полюсам родство). Более четок в Египте дуализм земной жизни и жизни загробной, однако и здесь, в конечном счете, полную картину представляет триада: смерть – посюсторонняя жизнь – потусторонняя жизнь (подчеркнем, что в нашем кресте ей в определенном аспекте соответствует триада вертикальная, а не горизонтальная). Египтяне увязывали космическую судьбу человека (фараона) с правильностью триединства его душевных состояний. «Ба» может соответствовать левой оконечности креста, «Ху» – правой его оконечности, верхней же оконечности может соответствовать «Ка», дух-двойник фараона, его жизненная сила в ином состоянии бытия. Вероятно, и сама форма пирамид связана с идеей, аналогичной нашему Покрову. Пирамида есть, собственно, «крыша», «сень» над жизненными началами царя[4].

По существу, если мы живем в крепкой и устойчивой традиции, нашему мировоззрению не присущ дуализм жизненных начал, но лишь дуализм уклонений от истины. Собственно, та история философии, которая стала основой мировоззренческого аппарата в образованных кругах европейской цивилизации, является наглядной иллюстрацией томящегося духа мудрости, мудрости, вращающейся в круге категориальной суеты (это суемудрие, если не бояться высказаться слишком резко). Но и в «суемудрии» толк велик, если бросить на него свет от древних ИСТОЧНИКОВ ИСТИНЫ, от имеющих не сугубо человеческое происхождение преданий. Собственно, раннегреческая (дософистическая) философия идет еще в орбите традиционного архаического мироощущения, и наиболее значительные из ее представителей несут на себе печать изначальной «синкретической» мудрости, древней целостности жизненных начал. Аристотель с его последовательным аналитизмом высокомерно отбрасывает в «Метафизике» даже саму мысль о вероятности сознания нескольких бытийных начал древними мудрецами. И если конспиративный характер учения пифагорейцев играл ему в этом на руку, то сильная синкретическая тенденция, скажем, у Гераклита оставалась для Аристотеля только поэзией и не имела права претендовать на большее. Таким образом, для Аристотеля Гераклит становится недо-философом, философом отчасти, между тем как Гераклиту система Аристотеля показалась бы недо-мудростью.

В «поэтичности» Гераклита следует угадывать синкретическую мудрость, адекватное его опыту воспроизведение традиционного знания, что, однако, невозможно зафиксировать в контексте знания анти-традиционного. Лево-правые оппозиции Гераклита призваны подчеркивать руководящий принцип онтологического Строя, строя как гармонии, строя как единого огня, вечно возгарающего и вечно затухающего. При этом сами полюса (благое – дурное, прекрасное – уродливое, чистое – грязное и т. д.) оказываются сторонами мирового парадокса (раздора – согласия), выступающего либо в виде неуловимых, текучих душевных состояний, либо в виде единого Бога – в зависимости от той перспективы, в которой они рассматриваются (перспектива падения либо восхождения).

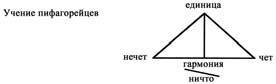

Тот разброс мнений, который существует в науке по поводу пифагорейской мудрости, опять же доказывает, что анти-традиционное мировоззрение обладает неким «иммунитетом» против чистого и ясного духа традиции. Общеизвестные лево-правые оппозиции пифагореизма исходят из Числа как основания, источника и корня бытия. При этом стихией, противоположной числу и присущей его миру гармонии, пифагорейцы называли пустоту (небытие). Природу частных чисел и основных полярных членений мира (тройка и двойка, нечет и чет, предельное и беспредельное) эта пустота «разграничивает».

Именно в промежутке между гераклитовским Строем и пифагорейским Числом зарождается идеалистическое учение Платона, легшее в основу анти-традиционного мировоззрения эллинистической и, позднее, новоевропейской культуры. Ранний Платон усугубляет «правый» крен гераклитовского мироощущения, стараясь представить невозможным равновесие своих оппозиций (тело – душа, страсть – разум, Афродита Пандемос – Афродита Урания). Однако постепенно Платон отказывается от дуализма явленного и должного и все больше симпатизирует учению Пифагора, рассматривавшемуся в Греции как хранилище и проводник тайных знаний Египта и мистериальных культов Востока. Принцип единой Меры зрелого Платона возвращает его от интеллектуального эксперимента обратно, к необходимости более близкого изначальному синкретизму мифологического, мифопоэтического подтверждения истины. Развитая в «Тимее» мифологическая система помещает в центре мира сердце (мировую душу, космос), тогда как на полюсах мира оказываются Демиург-отец и мать-Ананке, Ум и материя, голова и чрево, правое (звездное) вращение мира и его левое (планетное) вращение. Вместе с тем перекос горизонтали у Платона настолько существен, что в поздних трудах он создает специальный миф о «космическом перевороте», то есть этапе деградации космоса, наступающем после того, как Демиург перестает вмешиваться в происходящее и мир погрязает в распрях и междоусобицах всех «левых» и «левеющих» начал жизни.

Обращает на себя внимание ярко выраженный количественный приоритет в онтологии древних греков, стремящихся ориентироваться на утраченный традиционализм. Эта тенденция нарастает в неоплатонизме, где бытие, по сути, является вторичным по отношению к принципу первоединства. Плотин не стремится исправить онтологический перекос платонизма, напротив, старается придать этой «истине» священный характер. Собственно, учение об эманациях является следствием дисбаланса жизненных начал (смысла и вещественности, устойчивого и неустойчивого, неизменного и движения, тамошнего и здешнего). Космос Плотина оказывается разделенным на множество ступеней, с каждой из которых можно подниматься и восходить к чистому Нусу как пределу откровения, а можно с треском проваливаться на нижние этажи мира.

По расхожей точке зрения, категориальный аппарат Плотина оказал решающее влияние на отцов Церкви при формировании христианской доктрины. Забегая несколько вперед, отмечу, что система абстрактных триад Плотина построена так, что его «прото-троица» (Первоединое, Ум, душа) описывает собою нисходящую, убывающую траекторию, не только не соответствующую традиционному тринитаризму, не только не подготавливающую содержательный пафос православной догматики, но и делающую его прямо невозможным, несовместимым с учением неоплатонизма.

Обогащенная христианским опытом новоевропейская философия преодолела неосознаваемые самими греками односторонне понятые истины их преданий (Западу в этом помог один из самых решительных зачинателей философского антитрадиционализма Аристотель). Новоевропейский антитрадиционализм постепенно выработал собственную альтернативу христианской патристике, причем эта альтернатива носила характер деградирующего уклонения от средневекового традиционализма. В наиболее ясном виде учение о саморазвитии духовной реальности было сформулировано Гегелем, который констатировал «снятие» противоположности субъективно-мыслимого и объективно-мыслимого в идее. Система триад Гегеля несомненно апеллировала, на бессознательном уровне, к традиционному триединству, знакомому каждому европейцу по Символу веры. Согласно Гегелю, противоречие субъекта и объекта, полагания и полярного ему противополагания диалектически является «мотором» духа, движущегося к конкретизации, истине и полноте. Однако, тезис об историческом «развитии» духа остался недоказуемым, поскольку смена одного духовно-интеллектуального состояния другим, смена одной цивилизации другой цивилизацией даже в изложении самого Гегеля выглядит весьма двусмысленной. Имитация становления единой мировой Традиции на основе прошлого опыта у Гегеля весьма натянута и неестественна, местами же она просто вопиет о своей извращенности. В иерархии состояний бытия, как она построена у Гегеля, в лучшем случае немало «перевертышей». В худшем же случае вся эта иерархия оказывается одной из конструкций, в которой возможная подлинная Традиция мирового духа поставлена с ног на голову. Да и сама механическая зеркальность самосознаний наводит на мысль, что немецкий классик, защищая свою общность и свою культуру, страдал явной близорукостью в вопросах различения духов. Переосмысливая Гегеля, можно сказать, что европейское противоречие субъекта и объекта действительно явилось «мотором» духа, «заводной машиной» духа, движущегося к отвлеченности, обману и пустоте, а вовсе не к абсолютной реальности. Сам дух оказался не тот, именно дух-то и подменили[5].

Разорванность и асимметрия полюсов в идеализме классической Греции, эллинизма и новоевропейской философии оправдывается лишь тем, что этот идеализм удобен в качестве метода отслеживания мысли (гносеологически продуктивен на определенном этапе философствования). Однако в жизненном реализме традиционного мировоззрения полярные начала даются сразу, в их единстве.

Целостность горизонтальной развернутости полюсов, развернутости точек основания и акматических точек развития не подвергается сомнению (гносеология оказывается частной составляющей онтологии).