Полная версия

Маленькие человечки. Сказочная повесть

В училище ей нравилось всё. Преподаватели, оказавшиеся мягкими и добрыми, за редким исключением, людьми. Уроки музыки, перешедшие потом в посещение городской филармонии, в которую сначала девчонок заставляли ходить почти насильно, а потом некоторым из них, в том числе и Алёшиной маме, стало нравиться бывать на концертах, классической музыки. Гимнастика, которой она стала заниматься и даже выигрывала городские соревнования.

А после училища мама уехала в свою деревню работать воспитательницей в детском саду. И она только раскрылась, только начала работать, как в её жизни появился Алёшин отец, приехавший в их деревню помогать собирать осенний урожай хлеба. С первой встречи они полюбили друг друга, но свадьбу пришлось отложить на два года, пока он не вернется из армии: этот статный мужчина с густой шевелюрой темных волос, с носом горбинкой и совершенно не пьющий, и к тому же державший у себя (вся деревня это знала) деньги всей бригады городских помощников – здоровых тридцати- и сорокалетних мужиков, отдававших ему деньги, чтобы не пропить, – оказался девятнадцатилетним юношей, ещё не служившим в армии. Но как только он вернулся, была сыграна свадьба, после которой, через девять месяцев, родился Алёша. Уже в городе.

Говорят, старший ребенок – это эксперимент неопытной матери: всё или ничего. Похоже, что подобное мнение невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Неизвестно, стал ли Алёша жертвой эксперимента, или его открытием. Но мама Алёши с каким-то неизрасходованным на детсадовских детей стремлением – стремлением поделиться тем, что она узнала, – растила Алёшу. С трёх лет они уже учили буквы, а к четырем Алёша уже стал читать. Наверное, он от мамы унаследовал то чувство изумления перед буквами, складывающимися в слова: такие известные, но такие незнакомые в книге. А когда все-таки прочтёшь слово – какой новый смысл обретает оно, могущее существовать вот как мама рядом; и как ма-ма – на бумаге. А потом приоткрывается сказочная страна многих слов, обрамленных в картинки и вырастающих внутри Алёши в сказки чудесного открытия.

Алёша временами обижался на маму; но какова эта обида – отказ от тарелки с супом во время обеда. Но потом мама возвращалась к нему, и они вместе вырезали, разукрашивали, лепили, читали, гуляли: он в коричневую с белым клеточку шортиках, в футболке с нарисованным на ней сказочным героем и в пилотке – Алёшиной гордости. А мама в белом ситцевом платье в чёрный горошек, с улыбкой больших чёрных глаз, в глуби которых так и играл вопрос: чего, дружок?

Едва ли не первое воспоминание совсем крошечного Алёши. Ему три года. Мама и папа дарят ему книгу, и Алёша впервые открывает что-то, что находится за пределами его великого, сказочно-яркого маленького мира. Мама протягивает книгу Алёше, и он берет её своими маленькими ручонками.

– Мама, а это сказки? – спрашивает он.

– Да, Алёшенька, это стихи и сказки Пушкина.

Мама открывает титульный лист, и Алёша видит портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он курчавый, поэтический, с яркими пронзительными глазами, смотрит вперед…

– Мама, а где сейчас Пушкин? – спросил Алёша маму, держа бело-голубую красавицу-книгу с Царевной Лебедью на обложке в своих ручках.

– Он умер.

Крошечный Алёша не знает этого слова; он совсем не может представить себе, что же это такое – умер?

– Мама, а что это значит?

Мама чуть улыбается и, обдумывая, как бы объяснить Алёше значение сказанного, продолжает: «Это значит, Алёша, что он сейчас не живёт вместе с нами, как мы».

– А где же он, мама?

– Он в могиле, сынок. Он умер, – улыбка исчезает с маминого лица. Но Алёшино внимание уже рассыпается на тысячи ярких звезд, не способных ещё донести до мальчика значение этого слова – смерть, оставив только в маленьком человечке нераскрытым этот зудящий вопрос, на который он будет дальше доискиваться ответа, успокоившего бы его нервные звезды.

– Алёшенька, эта книга тебе в подарок от нас с папой.

Алёша бесконечно рад маме и папе. Мама показывает ему памятную надпись на первом, чистом листе книжки: «Нашему сыну Алёшеньке от папы и мамы. 6/I. 7..г». Папа стоит рядом и смотрит на сына. Папа громаден, он ростом выше потолка, и он радуется Алёше. – А теперь, сынок, ты тоже подпишись.

Мальчик с помощью мамы выводит первые в этом мире буквы – буквы своего имени.

Вечер. Чёрно-белый Пушкин смотрит на Алёшу. Мальчик лежит в своей постели, и к нему подсаживается мама. Она поправляет одеяло на Алёше. На улице январский мороз. Окна все сплошь покрыты изморозью: зимним, дремучим, хвойным серебряным лесом. Снег. Яркий свет торшера освещает красавицу-маму, листающую бело-голубую книжную лебедь. И вот мама начинает читать:

– Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя…

«Тя… тя…» – мелодичный мамин голос влетал в Алёшу, внося в него волны пушкинской поэзии… но Алёша не думал над этим, он слушал.

– Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей…

«Лей… Лей… Лешенька, спи», – мама рукою погладила сына по голове и выключила торшерный свет.

Так, в долгие зимние вечера после щиплющего мороза, снега, после связанных бабушкой пуховых рукавичек, холодных красавиц-снежинок, звездочками падающих на Алёшино пальто и на Алёшин язык, Алёша открывал мир любимой книги.

«Вот север, тучи нагоняя, Дохнул, завыл – и вот сама Идёт волшебница зима».

И маленький деревенский мальчик, везущий на санках свою собачку по снегу, точь-в-точь как папа, везущий мальчика на санках. Как здорово и быстро они разгонялись, а потом папа резко разворачивал санки, взрывая скрипящую радугу снега и обдавая смеющуюся маму вихрями снежинок.

И вот Пушкин – на картинке маленький, меньше, чем Алёшина ладошка, стоит на огромной горе и смотрит на другие горы, которые перед его восхищенным взором величественны и малы.

Пушкин-красавец стоит на горе.

«Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины:

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне…»

Алёша с большим вниманием смотрит на эту картинку и на стихи, которые показывает ему мама.

– Дальше, мама, пожалуйста, – просит он.

– Завтра, Алёшенька, а сейчас…

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады… и сказке-красавице дети так рады… и мама с улыбкой книжку берет, Алёше читает всю сказку вперед… Алёша уносился в мерное дыхание маминого чтения, в свою любимую сказку о царе Салтане и о князе Гвидоне, спасающем прекрасную Царевну Лебедь от когтей злого коршуна. Мама закрывает книгу.

Алёша спит. Он растёт, понемногу становясь больше и больше, открывая другие книги и радуясь первым прочитанным без маминой помощи слогам, словам, предложениям, страницам и сказкам. Но эта мамина бело-голубая красавица, пушкинская Царевна Лебедь всегда будет лететь рядом с ним, а он всегда будет любить ее. Всегда, даже тогда, когда ему приходилось расставаться с ней на месяцы и годы и, казалось, забывать о ней… Всегда ровный свет её улыбки освещал Алёшину жизнь, внутренним светом окликаясь в нем: «Я есть, я рядом, я внутри тебя, я вовне тебя, я мир, я – ты…»

– Сейчас идём в гости к тете Нине, – мама стояла у зеркала и красила помадой губы.

«Ура!» – Алёше нравилось бывать в гостях у тети Нины и её семьи. Вместе с её сыном, который приходился Алёше троюродным братом, Алёша наверняка будет ходить в одну школу. А это очень хорошо, потому что с Денисом очень интересно и смешно. Алёше нравилось играть с ним. Денис был из другого двора, а значит, и из другого мира; но всё равно с ним было здоровско.

Денис для семилетнего мальчика был высок, выше Алёши, наверное, на полголовы, но худощав. Он всё время делал что-то интересное и смешное. Иногда они с Алёшей могли нести всякую чепуху целый час и смеяться при этом до упаду; а потом вести умные, семилетние разговоры о будущем.

– Я буду снимать мультики, – говорил Денис, и Алёша верил этому. Потому что Денис уже рисовал свои фильмы в тетрадях – красивые и интересные; а ещё Денис умел здорово изображать самых разных людей и героев. Особенно Алёше нравилось то, как Денис показывает сыщика из любимой Алёшиной сказки «Бременские музыканты».

«Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна, найду я даже прыщик на теле у слона! Эй, хоп!» Дениска сидел на стуле в отцовской шляпе, вокруг шеи обмотан чёрный шарф, а в руках игрушечный руль. Денис так умело открывал рот в такт песне и гармонически двигал плечами, руками и ногами, что Алёша даже немного пугался сходству брата с сыщиком. Потом Денис брался играть на фортепиано, хотя, впрочем, сам он делал это редко; чаще всего только после того, как его попросит Алёша или заставит поиграть гостям тетя Нина.

– Какой у тебя любимый мультик, Алёшка? – спрашивал Денис.

– Про Гулливера и лилипутов, а твой?

– «Приключения капитана Врунгеля», – отвечает Денис и начинает напевать: «Мы бандито, гангстерито…». При этом Денис, размахивая руками и ногами, тряся длинной чёрной челкой и вращая большими чёрными глазами, движется на Алёшу. Алёша начинает смеяться и тоже движется на брата, но не так сценично и ловко. Мальчишки хватаются друг за друга и начинают бороться.

Алёша с мамой шли из гостей домой. Дома их ждал папа и маленькая трёхлетняя Маринка.

– Видишь, как хорошо Дениска играет на пианино, – говорила мама.

– Да-а-а… – отвечал Алёша. Ему нравилось, как брат играет на пианино, но… Алёше нравилось именно слушать, как играет Денис… Слушать. Алёше никогда не хотелось учиться этому. Алёше нравилось слушать музыку и песни. Алёша очень любил радио, откуда пели песни про Чунга-Чангу, голубой вагон, про улыбку, про то, как вместе весело шагать по просторам… Или проигрыватель с незабываемыми песнями Высоцкого, которого слушали родители: хриплый голос Высоцкого, поющий про жирафа, про мадонну-телефонистку, про тонущий корабль, чёрное золото, про горы, лучше которых нет ничего на свете. Алёша полюбил Высоцкого так, что потом сам стал просить папу или маму ставить пластинки…

– Смотри, мама, какая красивая птичка! – Алёша во все глаза глядел на разгуливающую по бульвару в двух метрах от них серенькую птичку, машущую хвостиком, которая нисколько не боялась людей.

– Мама, а почему её зовут трясогузка?

– Наверное, оттого, – говорила мама, – что она трясет хвостом.

Мимо прошла миловидная женщина, ведущая на ремешке шотландскую овчарку колли. Алёша обернулся и посмотрел ей вслед.

– Какая красивая собака. Мама, а мы с Олегом хотим стать лесниками.

– Да? – улыбнулась сыну мама.

– Да! Мы поедем в Уссурийскую тайгу охранять тигров. Они же записаны в Красную Книгу и могут исчезнуть с земли.

Дракон

– А тебе, Олежка, понравилась школа?

– Да-а! – восторженно ответил Олег. Мальчишки сидели у Олега дома и обсуждали вчерашний поход к школе.

– Мне очень понравилась дорога до школы. Заброшенные дома, по которым можно лазить, и кусты с ягодой.

– Да, Олежка. Ты знаешь, в этих домах, наверное, можно откопать клад.

– Точно! Нам нужно сходить.

– Нет. Сейчас идти рано. Когда мы пойдём в школу, а то могут понять.

Олежка согласился со своим другом.

– Быстрей бы пойти в школу, да, Алёш? – полумечтательно, полувопросительно проговорил он.

– Да-а! – ответил Алёша. Помолчав, он продолжил: – А как ты думаешь, мы сможем сказать учительнице про наш секрет?

– Про какой?

– Про самый главный!

– Про лилипутов?!

– Да, – ответил Алёша и с вопросительным ожиданием уставился на Олега.

– Не знаю, – ответил Олег. – А зачем?

– Ну, чтобы она нам про них больше рассказала. И чтобы она помогла нам их найти.

– Да, можем! А пойдём их сейчас поищем?!

– Пойдём!

Мальчишки быстро собрались.

– Ма-ам, я пошёл, – крикнул Олежка, захлопывая дверь.

– Только недолго, дети, – ответила тетя Люба.

Алёша и Олег выскочили на улицу. Там, как и вчера, светило большое солнце, но было уже не так жарко. Дул легкий пахучий ветерок. Кусты черемухи, шелестя в один голос с ветром, подгоняли мальчишек вперед.

Откуда взялся их главный секрет, из какой такой сказки? Но хранили его мальчишки пуще остальных своих секретов и тайн. У Олежки дома в красивой заграничной бутылке матового красного стекла хранились вещи, принадлежавшие лилипутам: несколько стеклянных разноцветных жемчужин, сломанное лезвие от перочинного ножичка, найденное Олежкой же возле входа в подвал, и огромное разноцветное перо, которое Олежка нашел в укромном уголке квартиры одной из его знакомых девчонок – Нины, дочки маминой подруги.

Секрет их – лилипуты – родился в огненной Алёшиной голове, был подхвачен Олежкой и, став их общей тайной, навечно объединил их ставшую особой дружбу. Даже потом, когда они вырастут и их пути разойдутся, в их глазах будут жить искры общей когда-то тайны. Олег, как они и хотели с Алёшей, встанет на путь лесничего, занявшись почвоведением. Алёша к 20 годам успеет и поучиться, и поработать киномехаником, автослесарем, разнорабочим. Но всё равно даже при случайной встрече друг с другом (а мальчишки лет с двенадцати жили в разных городских районах) их тайна – лилипуты – будет оставаться с ними. А потом, после трагического случая, произошедшего на 21-м году их жизней, Алёше приснится сон… но об этом позже.

– …Сегодня, Алёша, пойдём искать их следы к «Белочке».

Они дошли до магазина и, остановившись поодаль от входа, стали глазеть на людей, а их сегодня было много. Народ шел в магазин со всех сторон. Оживленно шла торговля и за его пределами: старики и старухи пенсионеры торговали ягодой, грибами, шерстяными носками, вязаными кофтами, семечками, орехами, ранетками, самодельными леденцами («Мне больше нравятся магазинные», – сказал Олежка. «Мне тоже» – поддержал Алёша), пирожками, книгами, зеленью, салом и картошкой.

– Ты любишь сало? – спросил Олежка Алёшу.

– Не очень, – ответил тот, – только бабушкино с Кавказа.

– А я люблю любое, – ответил Олег. Толчея возле магазина не прекращалась. Люди безостановочно сновали туда и сюда…

– Посторонись! – громко, на весь базар гаркнул грузчик, сидевший на корточках у края будки грузового молочного ГАЗа. Его глаза ласково-молодечески блестели, а от него самого пахло удивительной смесью запахов свежего хлеба, обувного крема, стружки, лука и ещё чего-то, соединяющего этот букет запахов в единый мужской тон.

– Здесь их, конечно, нету, – убежденно сказал Алёша.

– А я знаю, где они есть. Или точно были.

– Где?

– Возле магазина, где принимают бутылки, – ответил Олежка. – Я вчера там был с Литвиновым Женькой, и там точно их можно найти.

– Что?

– Пойдём, покажу.

Мальчишки зашли во двор «Белочки». Людей резко убавилось. Внутренний двор магазина был одновременно внутренним двором двух жилых домов, на первом этаже одного из которых и располагалась «Белочка». Там же находился магазин приема стеклотары, и там же было место, которое Олежка собирался показать Алёше.

– Вот, – Олежка показал на кучу мусора, состоящую из облетевших листьев, прелых досок, оберточной бумаги и ещё каких-то более мелких вещей, вроде осколков кирпичей и битых бутылок.

– Сразу видно, что вы здесь с Литвинчиком ходили, – как-то иронически отнесся к этой куче мусора Алёша. Но Олежка умел заражать настроением и обаянием своей широкой, по-детски распахнутой души. Через минуту Алёша и Олежка с великой сосредоточенностью рылись в мусорной куче в поисках следов лилипутов.

– Нашел! – своим баском воскликнул Олег. Он извлек из мусорной кучи желанную находку – большой медальон с хвостом оборванной цепочки. Самое интригующее в этом жёлтом, глянцевом, несмотря на затёртость, медальоне было то, что на нем была изображена морда коронованного льва, разевающего пасть, с огромными клыками, царской гривой и бешеными, устрашающими зрачками.

– Это их герб! Мы нашли их герб! – воскликнул Алёша.

– Ур-ра! Это я нашел! – воскликнул счастливый Олежка.

– Да! Мы!

– Мы! – вместе радовались мальчишки.

Дети счастливые возвращались домой. Они шли по обочине дороги, выводившей авто из внутренних дворов на большую городскую магистраль. Воздух вдруг стал душен. Небосклон подернуло поволокой, а над землей закружилась заблудшая ласточка. Мальчишкам в лицо ударил пронзительный поток пыли, поднявшийся от проехавшего мимо грузовика.

– Вот напылил! – досадливо бросил вслед грузовику Алёша и, оступившись, скользнул с дороги в небольшую придорожную яму. Он выдернул ногу, застрявшую меж двух досок, сандалия соскочила с Алёшиной ноги. Алёша нагнулся за ней, и тут… То, что открылось его глазам, поразило его.

– Олег! Иди сюда, быстрей! – закричал Алёша.

– Что там? – Олежка спрыгнул в яму, где сидел Алёша.

– Смотри!

– Вот это да!

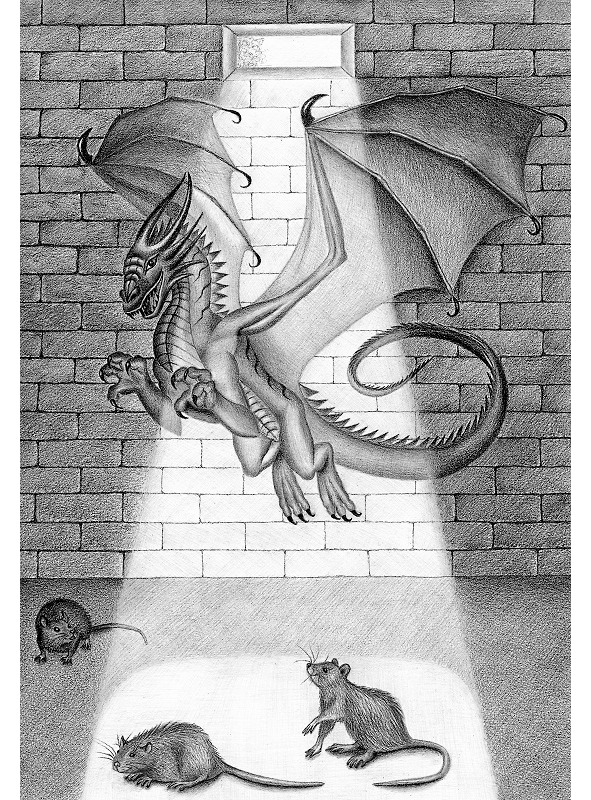

Перед глазами детей лежал дракон, раскинув светлые, костистые крылья и оскалив клыкастую пасть. Он был совсем карликовый. Вся длина его тела была от детского локтя до запястья, ну может, до кончиков пальцев. Его оскаленный череп, свернутый вправо, смотрел безжизненными, угасшими глазницами в пустоту мертвящего никуда.

– Это дракон лилипутов!

Они летали на нем в битву против своих врагов – злых подвальных крыс, этих грязно-серых мерзавок, пугающих детские души и пожирающих здоровый детский сон. Лилипуты воевали с ними в подвале, летая на драконах и стреляя в крыс стрелами. А потом одна из них, молодая, ловкая крыса прыгнула с верхней канализационной трубы, сбросив Озара, впилась в горло дракону Мануэлю. Тот, почуяв на себе вес, далеко превосходящий его собственный, а главное – ядовитые зубы молодой крысы, метнулся резко в сторону и скинул страшного врага. Но потеряв высоту, Мануэль наткнулся на трубу с горячей водой. Раненый, он принял её за своего врага – молодую крысу, – и бросился на трубу. Озар снизу не успел его предупредить. Обожженный, раненый Мануэль полетел к стене, но вместо того попал в шахту, ведущую на утренний воздух. Дракон фыркнул в утреннее небо и почти тут же, через несколько мгновений, сбитый бампером автомобиля, упал в придорожную яму. Спустя секунду сердце Мануэля перестало биться. Он умер.

Мальчишки, совершенно ошарашенные увиденным, шли в сторону дома. То, что им открылось сейчас, снимало все дурацкие, глупые вопросы и в то же время задавало много новых вопросов, подталкивая с бесконечным, на всю жизнь, энтузиазмом поиску ответа на них. И они искали. Их маленькие детские головы и их растущие красные сердца, пораженные открытием, на всю жизнь обрели самую сильную человеческую страсть – страсть к поиску.

Друзья

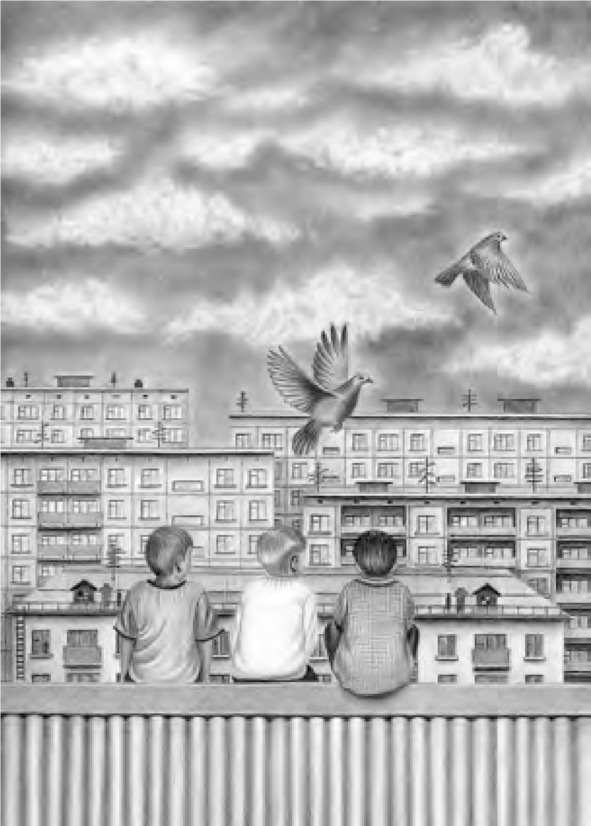

На небосклоне собрались тучи – огромные, синие, надутые, прозрачные мешки, лопнув в одно мгновенье над городом, вылили на него мильярды ведер воды.

– Ура! Дождь!

Темно-синее небо достало до серого песка Детской. Ребятишки забрались под козырьки подъездов двух домов, под козырек столовой… Мгновенье – и дождь со всего маху ударил по детской площадке. «Вот это дождь!» – блестели глаза детей.

Девчонки во главе со Светкой-Пипеткой, сняв сандалии, босиком и с визгом бросились под марево начинающегося ливня. Их визг уже приближался к козырьку противоположного дома и утих только под ним. А синие тучи на небе, вновь наполнившись паром, стали сталкиваться друг с другом – гром донесся до земной стороны.

– Гро-ом!!! – испуганно-восторженно кричали дети. Дождевая радость затихала на мокрых лицах и блестящих детских глазах; и вдруг раздался рокот – небо разорвалось на сотни частей, голубые зевсовы акации на мгновенье ока уничтожили его. Молния!!! И какая! Сильнейший синий дождь разрывал песочные насыпи, мокрая зелень кустов еле шевелилась под тяжестью многотонного осевшего неба, громовые раскаты сотрясали мир.

– Шаровая молния! – крикнул чей-то детский голос

– Где?! – испуг, волнение и любопытство овладело детьми. Они заметались по Детской, под неослабевающими потоками водного серебра. Мальчишки кинулись в сторону столовской витрины.

– Там! Там! Я видел шаровую молнию!

Самые любопытные и смелые бросились туда. Мелкие пятилетки уже шастали по молодым дождевым лужам. А те, кто постарше, собрались возле столовской витрины.

– Здесь она была, здесь! – кричал Димка Шульц своим суховатым, потрескивающим голосом. – Она пролетела вот так, сначала передо мной, а потом залетела мне в рубашку!

А дождь утихал; последние громы погромыхивали, замолкали; беззвучные изломы молний уже не вызывали сладостно-пугающего, восторженного поклонения. Многие детские души только что с радостью победили шаровую молнию. Дождь утих. Небо прояснилось, открылись радужные ворота. Жёлто-синее пятно образовалось у горизонта. Дети шлепали по пенистым молодым чёрным лужам. Побежали ручьи. Маленькие строители взялись возводить запруды; моряки в шортах, забравшись на палубы своих корабликов, поплыли по свежим речным ручейкам в огромную морскую лужу сиренево-чёрного отлива. В окнах замелькали лица пап и мам: «Сына, домой! Иди переоденься!», «Доча! Ты меня слышишь или нет?!».

Дети возвращались в сухой, чистой одежде. Пришёл летний вечер.

– Ну что, начнем! – Володя Авдеенок подбросил футбольный мяч вверх, и он, покрутившись юлой несколько мгновений в воздухе, упал на ещё не успевший до конца просохнуть, мокроватый песок.

– Кто первый?

– Давай я, – первым вышел Артёмка Соколов. – С кем мне водиться?

– С Димкой Шульцем и Игорем Бурнашом, – ответил Володя.

Артём, долгую минуту пробрасывая мяч, скатывая под себя и разнообразно финтя, таскал назначенных ему соперников по полю. Он, наконец, добрался до положенной Володей отметки. Делал он это очень долго, но как красиво! Все пацаны засмотрелись на технику Артёма.

– Ладно, потом ещё посмотрим, как ты пробьешь, – сказал Артёмке Володя.

После дворового конкурса состоялась футбольная битва старших и младших. Капитаном у младших был Артёмка-Командор – это прозвище впоследствии закрепилось за ним. Младшие проиграли 1:5. Единственный гол забил Артёмка.

– Вы совсем не играете в пас, – объяснял им Володя. – С такой игрой вы не то что у нас, вы вообще ни у кого не выиграете.

Артём, ты же не один играешь…

– Да они не умеют!

– Ну как не умеют, – начал сердиться Володя. – Ты не должен быть единоличником, тебе любой футболист это скажет. И что вы, как бараны, по полю все вместе носитесь…

– Вот и я им говорю, – с обиженной интонацией в голосе перебил Володю Артём.

– Каждый должен играть на своем месте, – продолжал, уже успокоившись и не обращая на Артёмку внимания, Володя. – Вот ты, – он обратился к Алёшке, – будешь играть защитника. Ты хорошо отбираешь мяч; не бойся противника и как отберешь, сразу же выпинывай подальше, а лучше всего своим нападающим, понял?

– Да, – кивнул Алёша.

– Бурнаш, ты будешь тренироваться на запасного вратаря. Только тебе нужны кожаные перчатки, а то без них у тебя мяч будет всё время выскальзывать, как сегодня. Играть-то можем даже в дождь. Ладно. Сегодня все. С остальными в другой раз. Тренировка завтра в 11 часов.

«Тренировка завтра! Тренировка завтра! Я в команде! Меня взяли! Хоть и в запас. Я в команде…»

– Не понимаю, что попало этот футбол, – прервал Алёшины мысли Олежка. Сам он не стал участвовать в отборе в команду. Поиграв 10 минут за младших, Олежка ушел с поля и досматривал игру зрителем.

– Мне нравится, Олег. И к тому же скоро игра с командой Пуль-Пуля, а они вон как играют.

– Да всё равно тебя не выпустят. Будешь только в запасе сидеть. – А вдруг выпустят…

Образовавшуюся между друзьями размолвку прервал Женька Литвинов, появившийся из подъезда.

– Привет. А где вы были сегодня? Я вас искал.

– Ходили к «Белочке», – Олежка был ещё хмур.

– К «Белочке», – ухмыльнулся крепкий и смуглый, вечно загорелый Женька. – А я сегодня на чердак лазил.

– Да ну?! – ахнули Алёша и Олег. – Он же давно закрыт.

– Не для меня, – посмеивался Женька, доставая какой-то ржавый ключ. – Я тут ключ подобрал к замку. От меня захотели закрыть. Ха!

– Женька, пойдём щас на чердак, – начал Олежка.

– Да я уже был там…

– Я тебе потом дам сгущенки, – перебил его Олежка.

– Только, чур, целую банку!

Мальчишки оказались перед лестницей на чердак.

– Тсс! Тихо! Смотрите, чтоб никого не было, пока я буду открывать, – Женька полез на лестницу. Алёша и Олег озирались по сторонам. Замок скрипнул. Женька с трудом откинул люк и забрался в чёрную пустоту чердака. Мальчишки забрались за ним. Коричневые шлакированные окатыши предательски потрескивали под ногами детей. На чердаке был душноватый коричневый сумрак, пыль и везде валялись голубиные перья с пометом.