Полная версия

Невидимая рука. Экономическая мысль вчера и сегодня

Когда в конце 80-х годов постепенно к оказанию почтовых услуг стали допускать частные конкурирующие предприятия, немецкие потребители наконец смогли пробрести также мобильные телефоны и другие технические инновационные продукты, которые к тому времени стали обыденным явлением в США. До того времени пределом желания был голубой кнопочный телефон c кнопкой повторного набора номера. Также с большой осторожностью делались шаги, чтобы создать конкурентный рынок в сфере таких почтовых услуг, как доставка писем и бандеролей. Теперь уже государственные монополии должны были подумать о том, как не потерять слишком много клиентов.

Несмотря на все положительные результаты, либерализация естественных монополий, прежде всего в Европе, продолжает сталкиваться с препятствиями политического характера. Необходимо признать также, что существуют некоторые частные технические и экономические проблемы, которые мы не можем рассмотреть здесь каждую в отдельности. При этом в Европе больше доверяют законам и мерам государственного контроля, чем силе конкуренции. Затронутые этими мерами предприятия даже нередко оказываются в выигрыше. Под защитой законодательно разрешенных цен живется в большинстве случаев совсем неплохо, особенно тогда, когда можно избежать неудобной конкуренции. Время от времени они даже бесцеремонно требуют предоставления дотаций, чтобы компенсировать мнимые убытки вследствие законодательного регулирования цен. Так легко образуется настоящее болото бесхозяйственности, коррупции и бюрократизма, которое можно осушить лишь с помощью радикального открытия рынка для новых участников конкурентной борьбы.

Необходимо отметить, что этот рецепт чикагской школы вызывает споры не только среди экономистов. Видимо, вряд ли будет возможно полностью ликвидировать монополии, связанные с эксплуатацией централизованных систем, так что существование соответствующих надзорных органов в сфере ценообразования может оказаться необходимым. Но как велик был бы выигрыш уже от того, если бы антимонопольные ведомства с таким же усердием противодействовали государственным ограничениям конкуренции, с каким они борются против действительных или мнимых злоупотреблений рыночной властью в частном секторе. Однако прежде всего они должны осознать границы собственной способности делать правильные выводы, когда речь идет об определении цен, соответствующих требованиям рынка. Конкурентные цены невозможно ни стимулировать, ни вычислить, в конечном счете их можно определить только в процессе конкуренции.

Глава 3

Цены, издержки и прибыль

1. «Ножницы» Альфреда Маршалла

Почему кожа стоит дорого, а пластмасса дешево? Почему квартплата постоянно растет, а цена лэптопов становится все доступнее? На что ориентируются цены на подержанные автомобили или земельные участки? Этично ли продавать картину за 2 млн долл., если ты приобрел ее всего за 10 000 долл.?

Подобного рода вопросы люди задают себе с тех пор, как существуют меновая торговля и рынки. С них начинается изучение экономической науки. Говорят, что даже из попугая можно сделать хорошего экономиста, если научить его произносить только два слова – предложение и спрос. Хотя тут же можно задать дополнительный вопрос – от чего, в свою очередь, зависят предложение и спрос. Почему, например, не строят больше квартир, хотя существует очевидная большая потребность в дополнительном жилье? Почему автомобилестроительная промышленность не производит автомобили на солнечных батареях, хотя многие люди проявляют к ним интерес? И почему, с другой стороны, например, в Европе, производят столь много масла, что его нельзя продать и излишки даже приходится уничтожать?

Многие люди полагают, что причиной всему – происки темных сил. Широко распространено, например, мнение, что цены «устанавливают» предприниматели и что от потребителей в этом отношении ничего не зависит. Иногда даже утверждают, что предприниматели сознательно придерживают более качественные и доступные по цене продукты, чтобы самим не уронить цены. А если спрос на какой-то продукт увеличивается, то они используют это только для повышения цен, вместо того чтобы еще больше нарастить производство этого продукта. Такие утверждения, возможно, даже имеют под собой определенные основания, когда речь идет об отдельных монополистах. Однако в условиях господства конкуренции эти взаимосвязи необходимо оценивать несколько иначе.

Экономисты классической школы XIX столетия полагали, что в этом случае цена какого-либо блага в течение продолжительного времени должна всегда соответствовать издержкам на его производство, так как ее повышение вскоре привело бы к тому, что на рынке появились новые производители и цена на это благо соответственно снизилась. И напротив: при цене ниже издержек на единицу товара его длительное производство было бы нерентабельным, и потому оно было бы прекращено. При этом необходимо учитывать, что издержки на единицу товара всегда должны включать в себя определенную долю прибыли. Собственный капитал, используемый производителем, должен приносить, по крайней мере, процентный доход в размере среднего в его стране, а если помимо того предприниматель еще и сам работает на своем предприятии, то и, естественно, его вознаграждение за труд, так называемую заработную плату предпринимателя. Все иные «дополнительные прибыли», с точки зрения классиков, со временем ликвидируются в ходе конкуренции.

Спрос, согласно этой теории, в лучшем случае оказывает только краткосрочное воздействие на цены товаров. Так, например, в периоды увеличения числа погребений по причине эпидемий или войн происходил рост цен на черную ткань. То есть имеющееся предложение нельзя было соответствующим образом расширить за короткое время, что и порождало повышенный спрос. В случае длительного повышения спроса производство ткани было бы увеличено на соответствующую величину, так что цены, следуя классической точки зрения в конечном счете вновь должны были уменьшиться до размера издержек на единицу продукции.

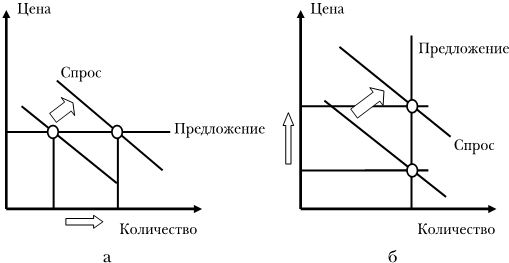

Рис. 3.1. Классики полагали, что цена товара независимо от спроса всегда соответствует величине издержек (а). Только в отношении благ, имеющихся в ограниченном количестве, таких как земля, рост спроса также вызывает рост цены (б).

Правда, из этого правила было одно исключение, а именно блага, имеющиеся в ограниченном количестве. Самым важным примером этих так называемых редких благ является земля. Поскольку предложение земли невозможно расширить за счет дополнительного производства, растущий спрос на нее, очевидно, будет вызывать постоянное повышение цены, не увеличивая при этом предложение. Английский экономист Давид Рикардо (1772–1823), сам землевладелец и, вероятно, лучший теоретик классической политэкономии, видел в этом угрозу экономическому росту. Увеличение цены на землю, по его мнению, должно вызывать постоянное увеличение доли так называемой земельной ренты в общественном продукте, в результате чего непрерывно уменьшается размер предпринимательской прибыли и производственных инвестиций. Этот закон понижения нормы прибыли, однако, не получил подтверждения, прежде всего по той причине, что хотя земля является благом, имеющимся в ограниченном количестве, тем не менее технический прогресс позволяет постоянно увеличивать ее продуктивность. Поэтому в определенном смысле рост производительности предприятий всегда происходил более быстрыми темпами, чем увеличение земельной ренты.

Несмотря на это, и сегодня нередко можно слышать утверждения, что применительно к благам, имеющимся в ограниченном количестве, таким как земля, рынок не работает. Верно, что рост спроса на такие блага объективно приводит к непрерывному росту цен. Также и поэтому в большинстве стран арендная плата за жилые дома и квартиры растет быстрее, чем цены на большинство других товаров. Из этого факта нельзя, однако, делать вывод о провале рынка, напротив: именно рост рыночных цен предупреждает о продолжающемся сокращении земельных ресурсов, выполняя важную функцию обеспечения их наиболее производительного использования.

Такова была точка зрения большинства экономистов классической школы, которые применяли одновременно две разные теории цены: в случае обычных благ рост спроса вызывает увеличение производства товаров, при этом цена каждого из них в течение длительного времени остается неизменной и точно соответствует производственным издержкам. В случае не увеличиваемых благ, таких как земля или редкие произведения искусства, рост спроса, напротив, увеличивает только цену, поскольку предложение такого рода товаров не может быть расширено. Другие случаи, кроме этих двух крайних, классическая теория не предусматривала.

Как это часто бывает, истина и здесь находится где-то посередине, поскольку для большинства товаров издержки на единицу продукции вовсе не являются постоянной величиной, как полагали классики. Она в гораздо большей мере зависит от объема производства! А этот последний, в свою очередь, зависит от спроса на соответствующее благо. Поэтому предложение и спрос совместно участвуют в определении итоговой цены блага.

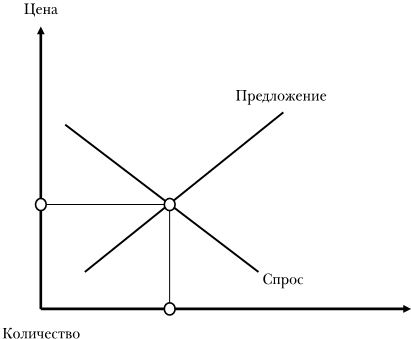

Рис. 3.2. Согласно Альфреду Маршаллу (1842–1924), предложение и спрос смыкаются подобно лезвиям ножниц и, таким образом, совместно определяют равновесные цену и объем производства.

Экономист кембриджской школы Альфред Маршалл однажды следующим образом выразил эту мысль: при образовании цены предложение и спрос смыкаются подобно двум лезвиям ножниц.

Графическое изображение теоремы «ножниц» Маршалла соответствует диаграмме цена – количество, в которой пользующееся спросом количество товара представлено в виде возрастающей функции цены, а предлагаемое количество товара – в виде убывающей функции. Точка пересечения двух кривых определяет равновесную цену. В данном случае предлагаемое количество товара равно количеству товара, на который предъявляется спрос, так что в результате все товары будут распроданы.

2. Закон массового производства и пределы его действия

Иллюстрируемое возрастающей кривой предложения представление о том, что с увеличением производимого количества товара издержки на единицу продукции растут, на первый взгляд может показаться странным. Ведь на самом деле при росте объема производства, как правило, его можно организовать с меньшими затратами! Разве нет впечатляющих примеров, подтверждающих эту взаимосвязь, таких как, например, внедрение Генри Фордом конвейера в автомобильной промышленности? То есть, казалось бы, кривая предложения на графике Маршалла должна была бы идти вниз, а не вверх.

Действительно, в этих часто приводимых аргументах есть доля истины. С увеличением количества производимых товаров появляется возможность использовать машины и оборудование, которые при меньшем объеме продаж были бы нерентабельными. Издержки, связанные с этим оборудованием, при росте объема продаж распределяются между бóльшим количеством единиц товара, вследствие чего издержки на единицу продукции становятся тем меньше, чем больше товаров производится. Об этом законе массового производства особенно много писал американский экономист Джо Бэйн (1912–1991).

Однако преувеличивать значение этого закона не следует, поскольку при росте объема производства начинают проявляться другие экономические закономерности, действующие в прямо противоположном направлении. К ним в первую очередь относится закон убывающей отдачи, который одним из первых экономистов описал немецкий помещик Иоганн Генрих фон Тюнен (1783–1850). Для большей наглядности он использовал пример сбора урожая картофеля. Поначалу работа идет бойко, так как в первую очередь естественно выкапывают самые крупные картофелины, которые после взрыхления почвы оказываются на поверхности. Однако чем больше картофеля хотят собрать, тем тяжелее и продолжительнее становится труд, а следовательно, тем больше возрастают издержки. Самые мелкие картофелины, которые можно было бы выкопать, только приложив немалые усилия, возможно, так и останутся в земле, поскольку затраты на их сбор впоследствии нельзя будет окупить за счет дополнительной выручки от продажи. Но это как раз и означает, что издержки на килограмм картофеля с увеличением размера урожая имеют тенденцию к возрастанию.

Эта закономерность действует и в промышленном производстве. С увеличением производства постепенно возникнет нехватка обслуживающих его квалифицированных рабочих. Также возрастут транспортные расходы, так как полуфабрикаты придется привозить из все более отдаленных мест и одновременно поставлять готовые изделия клиентам, проживающим вдалеке от основного производства, чтобы обеспечить сбыт больших объемов продукции. В какой-то момент времени придется создавать филиалы предприятия на других территориях, что в действительности сведет на нет все преимущества массового производства.

К сказанному необходимо добавить еще один важный фактор, ограничивающий преимущества крупных предприятий по сравнению с мелкими компаниями, а именно рост издержек бюрократизации. Если средние и малые предприниматели почти без чьей-либо помощи могут контролировать работу своих предприятий, крупным компаниям для этого требуются многочисленные управленческие подразделения. В результате крупные компании не только утрачивают способность гибко реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка, но и несут непропорционально большие издержки, которые по мере роста предприятия только растут, поскольку, как показывает опыт, управленческие подразделения начинают жить своей жизнью и в конечном счете зацикливаться на управлении самими собой. Особенно наглядно эту тенденцию можно наблюдать в государственных бюрократических структурах, где подчас для получения каждого необходимого для работы карандаша приходится заполнять формуляр-требование с многочисленными вопросами. Даже в наши дни немецкий чиновник обязан, например, при использовании собственного автомобиля в служебных целях тщательно вписывать в многостраничный формуляр самые разные данные о нем, включая рабочий объем двигателя.

Английский социолог Норкот Паркинсон, иронизируя, утверждал, что, согласно математической формуле, бюрократические затраты будут продолжать расти даже тогда, когда собственно производство уже начало сокращаться или полностью остановилось. Этот закон Паркинсона, разумеется, всего лишь преувеличение. Однако он все же показывает, почему мелкие и средние предприятия имеют возможность выпускать более дешевую продукцию, чем крупные компании.

Такое ограничение преимущества крупных производителей под воздействием массового производства также важно и с точки зрения конкуренции. Так как в противном случае надо было бы опасаться, что по завершению конкурентного процесса отбора на рынке осталось бы одно-единственное предприятие-монополист в качестве единственного поставщика товаров. К счастью, подобная тенденция концентрации на большинстве рынках отсутствует.

К тому же сегодня большинство продуктов очень сильно дифференцировано с точки зрения качества и технических характеристик. Так, например, существует бесчисленное количество различных малолитражных автомобилей, которые уже только по чисто технологическим причинам невозможно произвести на одном конвейере. Еще большее разнообразие продуктов мы наблюдаем, например, в индустрии моды. Поэтому в конкуренции даже там, где преимущества массового производства носят наиболее очевидный характер, тем не менее на рынке существуют ниши и для мелких производителей.

3. Закон убывающей отдачи Тюрго и рента производителя Маршалла

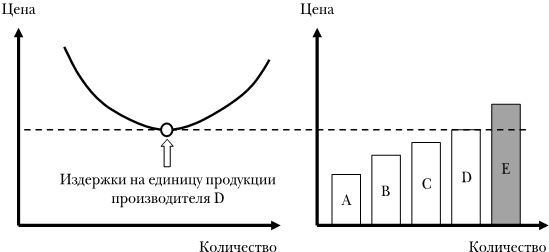

Если объединить законы преимущества массового производства и убывающей отдачи, то тогда для основной массы товаров при увеличении объема производства мы получим U-образную кривую издержек на единицу продукции. Вначале издержки на единицу продукции действительно снижаются, но затем с определенного момента они вновь начинают расти. В этом суть закона убывающей отдачи, который в основных чертах сформулировал экономист доклассической эпохи Жак Тюрго (1727–1781). Закон говорит о том, что размер отдельного предприятия ограничен, поскольку каждое предприятие может расширить производство лишь настолько, насколько цена производимого им продукта покрывает издержки последней единицы произведенного товара (так называемые предельные издержки). Это правило было открыто еще Иоганном фон Тюненом – одним из создателей теории предельной производительности, которая и сегодня не потеряла актуальности.

Разумеется, не все предприятия способны работать с одинаковой эффективностью. У одних издержки выше, у других ниже средних. Наименее эффективные предприятия в конечном счете уйдут с рынка. Таким образом, рыночная цена точно соответствует производственным издержкам того последнего производителя, который еще может удержаться на рынке. Его также называют предельным производителем. Все другие производители на рынке, которые производят товар с меньшими издержками, чем предельный производитель, получают дополнительную прибыль сверх нормального процентного дохода на свой капитал. Альфред Маршалл в этой связи говорил о ренте производителя, хотя это выражение немного сбивает с толку: ведь дополнительная прибыль является не «рентой» в привычном смысле, а вознаграждением за то, что соответствующий предприниматель производит продукты с меньшими издержками, чем предельный производитель.

Рис. 3.3. Издержки на единицу продукции отдельного производителя согласно закону убывающей доходности имеют вид U-образной кривой (левое изображение). Для «предельного производителя» D на своем минимуме они еще покрываются за счет рыночных цен; производитель Е, напротив, должен покинуть рынок (правое изображение).

Если, однако, спрос на один из товаров увеличивается, все присутствующие на рынке производители сначала расширят собственное производство. Однако, как это следует из показанных взаимосвязей, такое расширение только приведет к росту издержек. Тем самым вновь получат шанс принять участие в конкуренции также и ранее неконкурентоспособные предприятия. В результате при росте спроса рыночная цена на соответствующий товар увеличится.

Если, однако, одновременно технический прогресс сумеет наделить всех производителей способностью использовать всё более экономичные производственные технологии, то тогда даже при росте спроса будет возможно снижение цен. Особенно наглядно это проявляется в электронной промышленности. Сегодня мы можем покупать лэптопы, навигаторы и смартфоны по ценам, которые раньше просили за самый простой карманный калькулятор. С течением времени благодаря техническому прогрессу большинство товаров становится все дешевле относительно наших доходов. Тем не менее в краткосрочной перспективе их цена все-таки возрастает, если увеличивается спрос. Этот факт может подтвердить каждый, кто когда-либо приобретал на черном рынке билеты на концерт или футбольный матч, вызывавший ажиотажный интерес.

4. Торговая наценка и спекуляция

Большинство товаров поступает от производителя к конечному потребителю не напрямую. Как правило, до этого они проходят через руки одного или нескольких продавцов, каждый из которых делает свою накидку на цену, по которой он сам приобрел соответствующий товар. Если, например, мы продали свой подержанный автомобиль торговцу автомашинами, то уже на следующий день мы можем обнаружить, что тот выставил его на продажу по гораздо более высокой цене, чем та, которую он заплатил нам при покупке. Есть для такого рода торговых наценок экономического обоснование или же речь идет не более чем о прозаическом желании увеличить собственную прибыль?

Этот вопрос имеет долгую традицию в экономических дискуссиях. Торговцы не пользовались любовью уже в Древней Греции. Считалось, что они обогащаются за счет покупателей, не добавляя при этом продаваемым товарам никакой дополнительной ценности. Поэтому среди всех профессий их репутация была одной из самых плохих. Не случайно Гермес одновременно был богом воров и богом торговли. Средневековая Католическая церковь была не столь категорична в своей оценке. Хотя и с ее точки зрения торговец в лучшем случае не был грешником, но она никогда не рассматривали его как богоугодного человека.

Даже экономисты классической школы XIX столетия относились к торговле как к непроизводительному занятию. Хотя они уже признавали необходимость доставки произведенных товаров посредством торговли к месту их потребления, но, как, например, Адам Смит, не видели в этом вклада в общественный продукт. Для Адама Смита торговля наряду с другими услугами являлась частью общественного потребления, она принимала участие в организации потребления товаров, которые имелись в ограниченном количестве, но не в их производстве.

При ближайшем рассмотрении такой подход вряд ли можно назвать обоснованным. Почему, например, добычу угля из недр земли следует считать вкладом в общественный продукт, а его доставку до конечного потребителя не следует? Или скажем иначе: если торговля не является частью производительной деятельности, то почему тогда она вообще существует и почему люди платят за ее услуги?

Очевидно, что во многих случаях потребителю более выгодно получать необходимые ему товары посредством профессионально организованной торговли, вместо того чтобы самому забирать их у производителя. Несмотря на существование интернета, достаточно рискованно и утомительно пытаться купить подходящий подержанный автомобиль, изучая многочисленные предложения людей, желающих продать свой, вместо того чтобы обратиться к профессиональному торговцу. Наценка, которую забирает за эту услугу торговля, является не чем иным, как платой за эти преимущества. Кроме того, у продавца возникают при этом издержки, связанные с тем, что он предоставляет соответствующие гарантии и сервис. Сегодня услуги торговли засчитываются в состав добавленной стоимости, создаваемой народным хозяйством, что совершенно естественно.

Иначе обстоит дело с прибылью, возникающей из чисто спекулятивных сделок. Спекулянт не участвует ни в транспортировке товаров, ни в их распределении между потребителями. Он всего лишь покупает по низкой цене запасы, например сырой нефти или других видов легко хранимого сырья, чтобы спустя какое-то время продать их по более высокой цене. Можно ли с экономической точки зрения оправдать такие спекулятивные прибыли?

В этом вопросе мнения среди экономистов расходятся. Очевидно, было бы упрощением рассматривать спекулятивные прибыли в принципе только как удобную и недобросовестную возможность обогащения для состоятельных капиталистов. Ведь, как бы там ни было, и спекулянт идет на риск, если цены изменятся не так, как он того ожидал. К тому же при определенных условиях он уменьшает риски других участников рынка, например потребителей.

Предположим, что в урожайный год спекулянт покупает много пшеницы. Это порождает тенденцию роста цен и приводит к ограничению потребления. Предположим далее, что на следующий год ураганы и град уничтожили урожай. Теперь для спекулянта настало время продавать свои запасы по высокой цене. Тем самым он не допускает возникновения голода! Во всяком случае, цена на пшеницу выросла бы еще больше, если бы осмотрительный спекулянт не создал соответствующие запасы зерна, которые он теперь может выбросить на рынок.

Это положительный пример. Однако может случиться, что деятельность спекулянта вызывает дестабилизацию рынка. Например, спекулятивная скупка пшеницы может привести к повышению цены, которое, в свою очередь, побудит других спекулянтов также воспользоваться выгодным моментом. В результате цена вырастет еще больше без каких-либо на то экономических оснований. И только когда цены достигнут уровня, при котором первые спекулянты окажутся ни с чем, ценовой маятник может опять резко качнуться в обратную сторону.

В этом смысле особенно сильное дестабилизирующее воздействие оказывает спекуляция на фондовой бирже. Международный финансовый кризис, разразившийся в 2007 г., отчетливо продемонстрировал связанные с этим опасности. Кризис был вызван прежде всего неверной, слишком мягкой денежно-кредитной политикой <центральных банков> в предшествующие ему годы. Только на этой питательной почве, созданной избыточными деньгами и искусственно заниженными процентными ставками, могли появиться опасные ценовые пузыри. Лопнув, они нанесли урон всей мировой экономике. Об этих взаимосвязях нам еще предстоит поговорить позже. Спекулянты несут немалую долю вины за возникновение кризиса, поскольку именно стадный инстинкт спекулянтов был одной из причин возникновения на финансовых рынках этих ценовых пузырей. Поэтому важная задача государства или его надзорных ведомств состоит в том, чтобы по возможности не допускать такого экстремального развития ситуации.