Полная версия

Расплата

Владимир Иванович Семёнов

Расплата

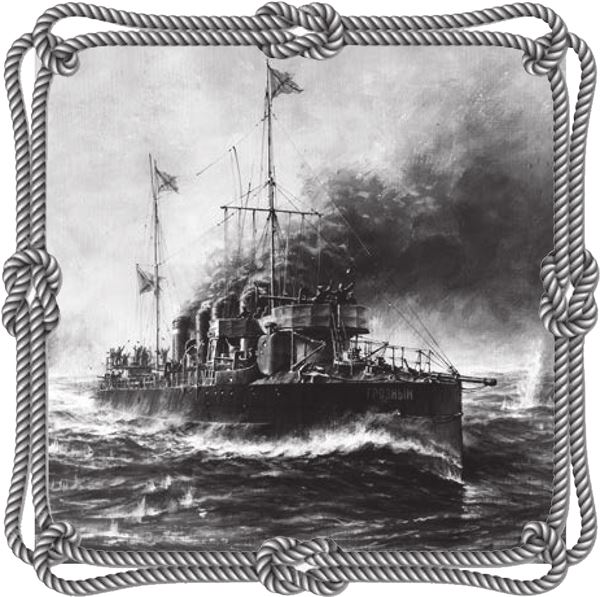

© Заикин А. Ю., иллюстрации, 2018 г.

© ООО Издательство «РуДа», 2018 г.

Предисловие

Любая книга не может возникнуть без автора и сюжета. И порой сам сюжет ведёт автора и заставляет его выбирать форму написания. Оттого этой книги повезло! Её написал человек с уникальной судьбой, весьма хорошо разбирающийся в вопросах военно-морской тематики. Более того – лично знакомый с большинством своих персонажей. И эта книга – свидетельство очевидца четырёх основных вех русско-японской войны: обороны Порт-Артура, похода Второй Тихоокеанской эскадры, Цусимского сражения и возвращения на родину.

При жизни Владимира Ивановича Семёнова его произведения о трагичных событиях русско-японской войны, затем вошедшие в трилогию, были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы – адмирал Того. А на родине вызвали громкий скандал.

Причины лишения читателя на долгие годы знакомства с уникальным произведением укоренились как по воле Её Величества Истории, так и по причине корыстных интересов отдельных лиц, очень повредивших репутации автора. Дело в том, что русско-японская война практически не была разобрана царскими историками, поскольку у них банально не хватило времени. После её окончания Российская Империя просуществовала без малого 12 лет, которые вместили в себя революцию, экономические проблемы и мировую войну. Поэтому основное изучение происходило уже в советское время. Но важно понимать, что для советских историков это была война на фоне революции. То есть «царский режим стремился к агрессии, а народ всеми силами этому препятствовал».

Перипетии той войны не прошли даром и для автора, получившего пять ранений. А после смерти В. И. Семёнова его книги были как бы забыты, попав в распоряжение специалистов-историков, и не переиздавались едва ли не с царских времён. Однако фениксом возродились столетие спустя, вновь вызвав к себе интерес. Известная истина «только тот народ может с оптимизмом смотреть в своё будущее, который с почтением взирает на собственное прошлое» помогла по-новому взглянуть и оценить метафизическую тонкость сочетания судьбы автора, трагических событий и совершённый литературный подвиг – перевести отрывистые записки в связный и изящно выстроенный литературный текст. Это несомненно обусловлено тем, что Владимир Иванович успел получить известность как литератор еще до русско-японской войны. Искренность переживаний вкупе с впечатлениями очевидца масштабных катастроф проросли через время, вновь подарив нам возможность сопереживать русскому офицерству, восхищаться мужеством русских моряков.

Позже, фактически в наше время, когда его текст извлекли на свет божий и выставили на всеобщее обозрение, на Семёнова посыпался град обвинений и критики. Дескать, неправильно судил автор, делал несостоятельные утверждения. Только вот какая ситуация – не делал сам Семёнов никаких утверждений. Вина лежит на недобросовестных плагиаторах, возведших личное мнение, сиюминутные впечатления боевого офицера в ранг научной истины. В конце концов, Семёнов не виноват, что многие историки предпочитали изучать историю по его книге, а не по документам. Сам же Владимир Иванович не раз и не два подчеркивал, что излагает только свои личные впечатления и просто точно передаёт то, что видел.

Оправдывает Владимира Ивановича то, что он был патриотом в хорошем смысле этого слова и тяжело переживал военные неудачи России. Подобно большинству флотских офицеров, жил на жалованье и, как и многие моряки, не успел создать своей семьи, оставаясь холостяком. Длительная служба с разными начальниками, зачастую незаурядными личностями, общение с десятками офицеров оказали большое влияние на него, не лишённого критического отношения к действительности и собственного взгляда на морскую службу. Всё это чувствуется в воспоминаниях и составляет главное достоинство его литературных трудов, остающихся одним из примечательных документов своего времени. Подобно всем воспоминаниям, трилогия В. И. Семёнова «Расплата», разумеется, не лишена субъективных оценок. Однако в данном случае субъективизм автора носит совершенно особый характер: российская национальная трагедия – Цусимская катастрофа – обернулась для Владимира Ивановича личной трагедией, которая преждевременно свела его в могилу.

Несмотря на оправдание в суде, личная трагедия, пережитая В. И. Семёновым, наложила печать на его воспоминания: во многих местах он старается оправдаться сам и оправдать своего начальника и товарища по несчастью – вице-адмирала З. П. Рожественского. Кроме того, и В. И. Семёнов и сам З. П. Рожественский только в японском плену поняли, насколько их деятельность не соответствовала реальным задачам тяжёлой борьбы на море. Проще говоря, Владимир Иванович, как и его последний начальник и большинство офицеров Российского флота начала ХХ века, оказался храбрым моряком, но посредственным военным, отчасти прозревшим после Цусимской катастрофы.

Было бы совершенной нелепостью возлагать всю вину за гибель флота в Цусимском сражении исключительно на З. П. Рожественского, тем более на В. И. Семёнова и других лиц, более или менее причастных к руководству Второй Тихоокеанской эскадрой. Судьбу эскадры предопределило многолетнее развитие различных факторов, которые требовали особого исследования. Но уже в августе 1905 года отставной морской офицер Р. Г. Конкевич в газете «Слово» писал: «В Цусимской катастрофе виноват не Рожественский…, а та система, которая сделала из флота игрушку, из кораблей меблированные комнаты…»[1]. Тем не менее проливший кровь за Отечество, капитан II-го ранга Семёнов по-человечески глубоко переживал любые обвинения: и в суде, и общественную критику. Разочарованный в дальнейшей службе, в 1907 году он подал прошение об отставке «вследствие расстройства здоровья, явившегося следствием полученных в бою ран и контузий» и целиком посветил себя литературной работе.

Он подготовил к изданию и переизданиям «Расплату», написал целый ряд отдельных рассказов из морской жизни, а также более значительные произведения. Среди последних – критический труд «Флот и Морское ведомство до Цусимы и после» и воспоминания «Цена крови», вошедшие третьей книгой в трилогию «Расплата». Эти два произведения были закончены в 1909 г. В работе «Флот и Морское ведомство до Цусимы и после» автор разоблачал окопавшихся на берегу бюрократов, пренебрегавших боеготовностью и интересами плавающего флота.

«Цену крови» же можно считать своеобразным «криком души» автора, попыткой его самооправдания. Эта книга служит прекрасным материалом для психологической характеристики Владимира Ивановича. Из его рассказов многие отмечены высоким полётом фантазии и несомненным литературным талантом. В том и притягательность произведений Владимира Ивановича, что ни под каким предлогом он не уходит от той истины, которую знает либо в которую верит. Секрет писателя в неотделимости его основной работы – трилогии «Расплата» – от несгибаемого характера самого автора, выросшего и воспитанного в полном соответствии с понятиями офицерской чести и служебного долга. Именно этим поражает и удивительная беспристрастность к описываемым событиям, хотя большинство их участников самому авторы были близки и дороги, либо крайне неприятны.

В конце 1909 г. Владимир Иванович тяжело заболел и в ночь на 20 апреля 1910 г. скончался. Похороны его в Александро-Невской лавре были отмечены присутствием многочисленных представителей прессы, российских и иностранных моряков, родственников адмирала С. О. Макарова и З. П. Рожественского. Скончался В. И. Семёнов всего 42 лет от роду – обидно рано, не совершив и десятой части того, что он мог и должен был совершить.

Михаил Стрельцов,член Союза российских писателейи русского ПЕН-центраОт автора

«Расплата», еще в то время как она печаталась в виде ряда фельетонов в газете «Русь» (в настоящей своей редакции она значительно мною пополнена против первоначальной), вызвала в печати несколько статей и заметок, авторы которых обыкновенно называли ее «воспоминаниями».

Не могу воздержаться, чтобы не протестовать против такой характеристики моего труда. «Расплата» не есть «воспоминания», а переданный в литературной обработке «дневник» очевидца, и в этом вся ее ценность как исторического материала. Я вел этот дневник с 17 января 1904 г. до 6 декабря 1906 г. (и даже дальше) изо дня в день, а в дни особо знаменательные – из часа в час. Все, о чем я рассказываю, основано на записях, сделанных тогда же: часы и минуты записаны в самый момент совершавшегося события; настроение, господствовавшее в данный момент, непосредственно вслед за тем и отмечено; даже разговоры, отдельные замечания – и те заносились в дневник под свежим впечатлением (конечно, в сжатой, отрывистой форме).

Мне приходится особенно настаивать на том, что в «Расплате» нет ничего, рассказанного «на память» (конечно, есть примечания, есть пояснения, но всегда с оговоркой, что те или иные сведения получены позже), особенно настаивать на ее характере «дневника» потому, что из личного опыта я мог убедиться (и неоднократно), как обманчивы «воспоминания». В бою – тем более. Не раз, перечитывая свои собственные заметки, я, если можно так выразиться, сам себя уличал, обнаруживал, что совершенно определенное представление о подробностях того или иного момента, очевидно создававшееся под влиянием (под внушением) рассказов, слышанных впоследствии, оказывалось в противоречии с записью, сделанной en flagrant delit[2], но стоило лишь прочесть эту короткую, в несколько слов, заметку, чтобы в памяти вновь ярко восстала действительная картина происшедшего.

Позволю себе привести здесь пример того, как основательно можно забыть подробность, не только не оставленную в свое время без внимания, но даже отмеченную тогда же и собственноручно в записной книжке.

Японцы в официальном описании боя при Цусиме (14 мая 1905 года) упоминают, что в 4 ч 40 мин пополудни (по нашим часам 4 ч 20 мин, так как они считали время по меридиану Киото, а на эскадре – по меридиану полуденного места перед боем) отряд их дестройеров[3] под командой капитана 2 ранга Судзуки атаковал вышедший из строя, объятый пожаром «Суворов», причем одна из выпущенных мин попала в кормовую часть броненосца с левой стороны, и он накренился градусов на 10. Никто из лиц, снятых с «Суворова» на «Буйный», не помнил о таком взрыве и прямо отрицал самую возможность его, утверждая, что подобный факт не мог пройти незамеченным ими, несмотря даже на тот адский расстрел, которому в то время подвергался «Суворов». Вместе с тем многочисленными свидетельскими показаниями офицеров и команды «Буйного» было установлено, что когда миноносец подходил к «Суворову», то последний «имел крен на левую, приблизительно градусов 10, если не больше». Снятые с «Суворова» офицеры, нижние чины подтверждали эти показания, так как все хорошо помнили, что бесчувственного адмирала удалось сбросить на миноносец по спинам людей, цеплявшихся за обухи и кронштейны, расположенные по ватерлинии правого борта, которая в то время была высоко над водой. Когда же появился этот крен? Правы ли японцы, приписывая его происхождение взрыву мины, возможность которого отрицают люди, бывшие на самом броненосце, или он явился следствием течи по стыкам броневых плит и по швам обшивки левого борта, подставленного под град японских фугасных снарядов? Никто из очевидцев не мог «вспомнить», установить, хотя бы приблизительно, момент появления крена. Следует заметить, что нас опрашивали через несколько месяцев после боя. Я сам долго думал, пытался восстановить последовательность событий в своей памяти… и чистосердечно ответил: «Не помню», а вернувшись к себе и пересматривая листки своих лаконичных записей во время самого боя, прочел: «3 ч 25 мин пополудни. Сильный крен на левую; в верхней батарее большой пожар». Сразу же все вспомнилось. Не будь этой записи, удостоверявшей, что крен был уже в 3 ч 25 мин, т. е. за час до минной атаки, удаче которой японцы приписывают его появление, я, может быть, присоединился к мнению тех, которые полагали, будто в горячке боя можно не заметить минного взрыва.

Не буду хвастать своей памятью (хотя многие находят, что Бог не обидел меня этим свойством), но и для любого человека казалось бы странным так основательно забыть факт, не только им замеченный, но и записанный тогда же.

Вот почему я подчеркиваю то обстоятельство, что «Расплата» не воспоминания, а дневник.

Не скрою: не раз, под впечатлением сведений, полученных позже, у меня являлось искушение выпустить то или иное место, не приводить оценки того или иного события, которую давали ему мы, там и тогда, но я воздержался. Я говорил себе: «Это было». Мы так думали, так понимали. Пусть заблуждались, но это заблуждение ложилось в основу настроения масс и, несомненно, сказывалось в дальнейшем развитии их деятельности. Разве я взялся писать историю войны? – Нет. Цель моего труда – дать читателям правдивое описание того, что пережил один из ее участников, заботливо, тогда же, на месте, заносивший в свой дневник все доступное его наблюдению.

До сих пор ни один из соплавателей, ни один из боевых товарищей не обратился ко мне с пожеланием внести какие-либо поправки в мое изложение. Были возражения, но они исходили от лиц, пишущих историю по поручению начальства, и на основании официальных реляций в тиши своих кабинетов[4]. С ними я спорить не буду.

Вл. СеменовКнига первая

Оборона Порт-Артура и поход второй эскадры

Часть первая

Порт-Артур

Глава I

Отъезд из Петербурга. В сибирском экспрессе. Первые вести о войне. Прибытие в Порт-Артур

«Ну, вот. Добились своего, теперь уж нечего разговаривать. Дай Бог, в добрый час!» – говорил адмирал, прощаясь со мною, и уже в дверях скороговоркой добавил: «Послушайте совета: не суйтесь зря. Судьба везде найдет. Если само начальство вызывает охотников, значит, надо, а без этого – свое дело хорошенько делайте, и довольно. Выскакивать нечего. Погибнуть не трудно и не страшно, но по гибнуть зря – глупо!».

Проведя почти всю службу (за исключением двух лет в академии) в плаваниях на Дальнем Востоке, я, осенью 1901 г., получил предложение занять место адъютанта штаба Кронштадского порта, соединенное с должностью адъютанта главного командира по его званию военного губернатора. Несмотря на нелюбовь к береговым штабам и канцеляриям, нелюбовь, взращенную долгой службой исключительно в строю, т. е. на воде, я согласился, и даже охотно, так как в то время главным командиром в Кронштадте был вице-адмирал С. О. Макаров.

Не берусь давать здесь характеристику покойного адмирала, так трагически погибшего в тот момент, когда наконец, после долгих лет борьбы с людьми, упорно тормозившими все его начинания, злорадно «совавшими палки в колеса», он получил возможность без помехи, неся ответственность только перед Государем Императором, отдать в пользу Родине свои способности, ум и неутомимую энергию. Его дела – достояние истории.

Я лично не обманулся в своих ожиданиях. Служить с адмиралом было нелегко; приходилось частенько недоедать и недосыпать, но в общем жилось хорошо. Отличительной чертой его характера (которой я восхищался) являлась вражда ко всякой рутине и положительно ненависть к излюбленному канцелярскому приему «гнать зайца дальше», т. е. во избежание ответственности за решение вопроса сделать на бумаге (хотя бы наисрочной) соответствующую надпись и послать куда-нибудь в другое место «на заключение» или «для справки».

Единственные случаи, когда на глазах адмирал терял самообладание и лично или по телефону отдавал портовым чинам приказания в резкой форме, делал выговоры, грозил ответственностью за бездействие и проч., это бывало именно тогда, когда обнаруживалось с чьей-нибудь стороны стремление «гнать зайца дальше» или утопить какое-нибудь требование в массе справок.

Нечего и говорить, что я как «прирожденный строевой» глубоко сочувствовал такому настроению моего начальства и готов был служить ему по мере сил. Словом, как я уже говорил, жилось хорошо.

Но вот, осенью 1903 года, в воздухе запахло войной, и, несмотря на весь интерес тогдашней моей службы, я заволновался и стал проситься туда, где родная мне эскадра готовилась к бою.

Адмирал с первого раза принял меня «в штыки», но я тоже ощетинился и настаивал на своем. Адмирал пробовал убеждать, говорил, что если война разразится, то это будет упорная и тяжелая война, и за все ее время «все мы там будем», а поэтому торопиться нечего: здесь дела будет по горло, и в такой момент адъютант уходить не имеет права. Я не сдавался и возражал, что если во время войны окажусь на береговом месте, то любой офицер с успехом меня заменит, так как я вместо дела буду только метаться по начальству и проситься на эскадру.

За такими спорами раза два-три чуть не дошло до серьезной размолвки. Наконец адмирал сдался, и 1 января 1904 г. последовал приказ о моем назначении старшим офицером на крейсер «Боярин». Еще две недели ушло на окончание срочных дел, сдачу должности, и прощание, с которого я начал эту главу, происходило уже 14 января.

В Петербурге, являясь перед отъездом по начальству, я был, конечно, у адмирала Р.[5] и после обмена официальными фразами не удержался спросить: что он думает, будет ли война?

– Не всегда военные действия начинаются с пушечных выстрелов! – резко ответил адмирал, глядя куда-то в сторону. – По-моему, война уже началась. Только слепые этого не видят!..

Я не счел возможным спрашивать объяснения этой фразы: меня поразил сумрачный, чтобы не сказать сердитый, вид адмирала, когда он ее выговорил. Видимо, мой вопрос затронул больное место, и в раздражении он сказал больше, чем хотел или чем считал себя вправе сказать…

– Ну, а все-таки, к первым выстрелам поспею?

Но адмирал уже овладел собой и, не отвечая на вопрос, дружески желал счастливого пути.

Пришлось откланяться.

На тот же вопрос добрые знакомые из Министерства иностранных дел отвечали: «Не беспокойтесь – поспеете: до апреля затянем»…

Я выехал из Петербурга курьерским поездом вечером 16 января.

Кое-кто собрался проводить. Желали счастливого плавания. Слово «война» никем не произносилось, но оно чувствовалось в общем тоне последних приветствий, создавало какое-то особенное приподнятое настроение… Какие это были веселые, бодрые проводы, и как не похоже на них было мое возвращение…

Но не будем забегать вперед.

До Урала, и даже дальше, экспресс был битком набит пассажирами и общее настроение держалось самое заурядное; вернее – никакого особенного настроения в публике не обнаруживалось; но по мере движения на восток, по мере того как местные обыватели, занятые исключительно своими делами, высаживались в промежуточных городах, определялась понемногу кучка людей, ехавших «туда». Их можно было подразделить на две категории: офицеры и вообще служащие самых разных чинов, родов оружия и специальностей и (как говорят матросы) «вольные люди», самых неопределенных специальностей и народностей. Эти последние являлись наиболее характерными вестниками войны, как вороны, следующие за экспедиционным отрядом, как акулы, сопровождающие корабль, на котором скоро будет покойник.

И та и другая категории вскоре же сплотились, и между лицами, их составляющими, завязались знакомства. К сожалению, «наших» было немного, так как большая часть из них ехала в Западную Сибирь. Последними нас покинули в Иркутске генерал и капитан Генерального штаба, отправляющиеся куда-то на монгольскую границу, а после Иркутска единственным моим компаньоном оказался полковник Л., ехавший в Порт-Артур командовать вновь формируемым стрелковым полком.

Отчетливо, как сейчас, помню переезд через Байкал по льду. Не воспользовавшись правом пассажира экспресса занять место в неуклюжих железнодорожных пошевнях, взяв лихую тройку (идя на войну, чего же считать деньги!), я, около полудня, отвалил со станции Байкал на станцию Танхой – 43 версты по льду озера-моря. Был чудный солнечный день с морозом 10–12 °R, при полном штиле. Тройка с места взяла марш-маршем и только верст через 5–6 перешла на крупную рысь. Ямщик обернулся ко мне:

– Слышь, барин! В полпути – постоялый. Поднесешь стаканчик – уважу!

– Будь благонадежен – не обижу!

Ямщик слегка привстал, свистнул, и коренник зарубил такую дробь, пристяжные свились в такие кольца, что только морозная пыль клубом встала за нами!.. Вот где, на Байкале, еще сохранилась русская тройка, воспетая Гоголем!..

В чистом морозном воздухе горы противоположного берега выступали так отчетливо, что привычный «морской глаз» совершенно терял свою долгой практикой приобретенную способность оценивать расстояния. Казалось, они совсем близко; казалось, видишь самые мелкие складки гребня и в них налеты снега, а на деле это были глубокие ущелья, под снегами которых можно было бы похоронить целые города…

Со станции Байкал, несколько раньше меня, на такой же «вольной» тройке отвалил не скажу молодой, но моложавый генерал. Должно быть, у него не было особого уговора с ямщиком, потому что версте на 15-й мы его обогнали, как раз в то время, когда он, забрав по целому снегу, объезжал какую-то воинскую команду, переходившую Байкал пешком. В наушниках, с ружьями, у кого на правое, у кого на левое плечо, солдаты, а с ними и офицеры, шагали по плотному, подмерзшему насту так бодро, так весело… Мне вдруг вспомнилось тургеневское «Довольно», – журавли, летящие в небе и ведущие гордую перекличку со своим вожаком: «Долетим? – Мы – долетим»!

И в этой, казалось бы, нестройной толпе, не соблюдавшей равнения ни «в рядах», ни «в затылок», в их широком свободном шаге, в окриках и взрывах смеха, внезапно вспыхивавших и прокатывавшихся по колонне, мне почуялась та же гордая сила, та же уверенность в себе, что и в тургеневских журавлях.

– Долетим? – Мы – долетим!..

Не один я чувствовал. Генерал, ехавший впереди, вдруг скинул шубу, в которую был закутан, распахнул свое пальто на красной подкладке и, став в санях, как-то особенно задорно и радостно крикнул: «Здорово, молодцы! Бог в помощь!».

– Рады стараться! Здравия желаем! Покорнейше благодарим! – загудело по колонне.

Генерал махал фуражкой, кричал еще что-то, чего нельзя было разобрать, и мимо нас мелькали молодые, разрумянившиеся на морозе, радостные улыбающиеся лица. Солдаты и офицеры тоже что-то кричали, махали фуражками, поднимали кверху ружья…

– Долетим? – Мы – долетим!..

С какой силой, полное надежды и веры в будущее, билось сердце! Как бодро, как весело было на душе!..

Да, прав был адмирал Р., – думалось мне, – это уже война!

На той стороне Байкала, в Танхое, нас ожидал экспресс Восточно-Китайской дороги.

В вагоне первого класса оказалось только два-три инженера, ехавших по линии, полковник Л. и я. Завязалось знакомство. Говорили, разумеется, исключительно о положении дел в Манчжурии и Корее. Мнения резко разделились. Одни утверждали, что война неизбежна, что «не зря же японцы 10 лет создавали свою военную силу», выворачивая карманы населения, должны же они воспользоваться благоприятным моментом! Другие возражали, что «не зря же японцы 10 лет создавали свою военную силу», не для того же чтобы все сразу поставить на карту и, в случае неудачи, снова навсегда заглохнуть! Словом – из общего признания одного и того же факта выводы получались диаметрально противоположные.

Особенно горячий спор завязался у меня с полковником за обедом 27 января.

– Не посмеют! Понимаете – никогда не посмеют! Ведь это – ва-банк! Хуже! Верный проигрыш! – горячился он. – Допустим, вначале успех… Но дальше? Ведь не сдадим же мы от первого щелчка? Я даже хотел бы их первой удачи! Право! Подумайте только о впечатлении этой их удачи! Право! Вся Россия встанет, как один человек, и не положим оружия, доколе… Ну, как это там говорится высоким стилем?

– Дай Бог, кабы щелчок, а не разгром…

– Даже и разгром! Но ведь временный! А там мы соберемся с силами и сбросим их в море. Вы только, с вашим флотом, не позволяйте им домой уехать!.. Да, что! Никогда этого не случится, никогда они не решатся, и никакой войны не будет!..

– А я говорю: они 10 лет готовились к войне; они готовы, а мы – нет; война начнется не сегодня завтра. Вы говорите: ва-банк? Согласен. Отчего и не поставить, если есть шансы на выигрыш?

– Конечно шанса нет! Не пойдут!

– Вот увидите!

– Хотите пари? Войны не будет! Ставлю дюжину Мумм…

– Это был бы грабеж. Скажем так: вы выиграли, если войны не будет до половины апреля.

– Зачем же? Я говорю: ее не будет вовсе!

– Тем легче согласиться на мое предложение. К тому же вы вина почти не пьете, и я всегда буду в выигрыше.