Полная версия

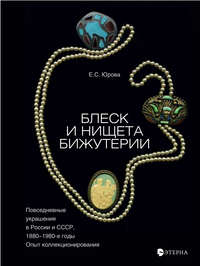

О бисере, бусах и прошлом времени. Воспоминания московского коллекционера

Однако наибольшую настойчивость проявил Сережа Юров, успевший к тому времени окончить ФЗУ (фабрично-заводское училище) и поступить в МЭИ. Получить рабочую специальность было в то время необходимо все по той же причине: детей служащих в вузы не принимали так же, как и потомков прочих паразитических классов. Студент Юров на всю жизнь запомнил тот день, когда, зайдя на кафедру иностранных языков, увидел сидящую в непринужденной позе тоненькую элегантную даму в зеленом берете на пышных вьющихся волосах. Она что-то рассказывала, а все окружающие ловили каждое ее слово.

Сергей Гаврилович Юров, 1932

Вера Матвеевна Миримова, 1930

Первые студенты, 1931

Родители поженились в 1937 году, в 1939-м появилась на свет я, а папа защитил с отличием диплом и начал работать во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ). Все студенческие годы папа увлекался альпинизмом и достиг в этом виде спорта вполне серьезных результатов. Но в 1939-м или следующем году во время очередного восхождения он упал в глубокую расщелину и едва не потерял ногу. Ко времени начала войны он передвигался только с палкой, но и это ему стоило большого труда. Поэтому научный сотрудник Юров вместе со своим институтом отправился в эвакуацию в Свердловск, где занялся разработкой прожекторов для нужд фронта. Это время подробно описано в его дневниках, которые папа вел с 1942 по 1948 год.

Папины дневники 1942–1948 годов изданы отдельной книжкой «Дневники С. Г. Юрова» (М.: Кругъ, 2010).

В Свердловске папа жил в лаборатории, где и работал, а мы с мамой и бабушкой были оставлены в Красноуфимске, поскольку в Свердловске найти жилье было совершенно невозможно. Первый год жизни в эвакуации был очень тяжелым: хозяйка всячески нас третировала как московских бездельников и нахлебников. Пропитание было чрезвычайно скудное, дров не было. На следующий год счастье нам улыбнулось, и в Красноуфимск был эвакуирован Харьковский механико-машиностроительный институт. У них отсутствовал заведующий кафедрой иностранных языков, и в 1942 году мама наконец обрела работу. Отношения с хозяйкой сразу потеплели, а когда к Новому году институт выделил маме живого поросенка, стали самыми сердечными. Несмотря на заметное улучшение нашего благосостояния, в начале 1943 года я тяжело заболела. В Красноуфимске, кроме военного госпиталя, практически никакой медицины не было, и детский врач, случайно там оказавшийся, посоветовал везти меня в Москву. К тому времени в Москву уже вернулся мой дед, который и оформил вызов мне и бабушке. В то время возвращение в столицу без вызова строго каралось. Вскоре в Москву переехал вместе с ВЭИ и папа. А маму еще несколько месяцев не отпускали с работы, поскольку ее институт не мог покинуть Красноуфимск до освобождения Харькова.

Лена Юрова. Красноуфимск, 1942

От пребывания в Красноуфимске никаких «сувениров», естественно, не осталось, кроме моей детской фотографии 1942 года.

В конце войны и сразу после ее окончания наступило время законных и не совсем законных репараций. Из Германии государство вывозило оборудование целых заводов, архивы, культурные ценности, а советские граждане просто везли кто что мог взять в нищий, разоренный советской властью и войной Советский Союз.

В 1945–1946 годах я еще в школу не ходила. У меня была единственная подружка Ирочка Бурзи. Наши бабушки водили нас вместе гулять, и мы по очереди ходили друг к другу в гости. Ирочка хотела стать балериной, а я астрономом, хотя и на балерину тоже иногда соглашалась. Кукол у нас практически не было, играли с довоенным пупсом и котом Микешкой. Но вот однажды из Германии вернулся Ирочкин папа, который работал там переводчиком. При нас начали распаковывать его многочисленные чемоданы. В каждом чемодане было что-то невероятно прекрасное. Я запомнила чемодан с чулками и еще один с искусственными цветами. Но самым восхитительным были, конечно, детские книжки и игрушки. Нам особенно полюбилась книжка-раскладушка, в которой кудрявая пухленькая девочка играла со своими куклами: она стирала белье, готовила, вызывала к ним доктора. Наши игры были очень далеки от этого идеала, но само его существование «меняло жизнь к лучшему». К какому-то празднику родители Ирочки тоже подарили мне немецкую куклу. У нее были закрывающиеся глаза, кудрявые черные волосы, за беленькими зубками вдвигающийся розовый язычок, а при покачивании она говорила «мама». На ней было надето великолепное атласное платье, а на голове незабываемый салатный чепчик с оборкой. Его я время от времени примеряла и на кота, что он терпел совершенно безропотно.

Еще одно соприкосновение с западной культурой произошло уже в школе. Когда я училась в третьем классе, у нас появилась новая девочка – хорошенькая Таня Белоусова. Ее отец тоже работал переводчиком в наших оккупационных войсках в Австрии, и они только что оттуда вернулись. Весь класс с восхищением разглядывал толстенькие тетради в плотных розовых обложках и пухлые ластики, которые действительно стирали, а не рвали бумагу. Жили Белоусовы в Зарядье в каком-то доходном доме, построенном для бедноты, в двух узких и мрачных комнатах. Там мы с Таней извлекали вечерние туалеты ее мамы, наряжались в шелковые и бархатные платья, расшитые блестками, и воображали себя неземными красавицами.

Но главным послевоенным событием в нашей семье была поездка в Германию моего папы, Сергея Гавриловича Юрова. Он к тому времени уже защитил диссертацию и по-прежнему работал в ВЭИ. Его и еще одного сотрудника института, его близкого друга – Ефима Самойловича (Фимочку) Ратнера, сразу после окончания войны командировали в Германию, чтобы они вывезли оборудование заводов Цейса. Хотя они и были людьми сугубо штатскими, для солидности им присвоили какие-то воинские звания и распорядились предоставить в их распоряжение целый эшелон. Германия лежала в руинах, отношение к нашим военным было не самое доброжелательное, приходилось постоянно быть настороже, следить за тем, чтобы не скрыли и не испортили какое-нибудь оборудование. Запомнился только один рассказанный папой эпизод. Когда они вдвоем с Фимой были на каком-то заводе, им захотелось пить, и они попросили у немцев воды. Один из немцев удалился и довольно долго не возвращался. У обоих появилось подозрение, не подмешивает ли он чего-нибудь в воду. Тем не менее принесенную воду они мужественно выпили, и их подозрения, к счастью, не оправдались. В Германии они по своим делам общались с заведующим складом трофейного имущества. Он чрезвычайно расположился к командированным, привел их на склад и предложил выбирать из хранившегося там имущества что душа пожелает. До сих пор помню папино описание этого склада: громадный ангар с уходящими куда-то вдаль полками, плотно уставленными всяким добром. Несмотря на щедрость начальника и наличие эшелона, папа взял только полевой бинокль, который у нас хранится до сих пор.

Моя мама достаточно хорошо знала папин характер и отчетливо представляла себе, что он будет заботиться только о порученном ему деле. Все же она была несколько обескуражена скудностью привезенных им подарков. Это был вышеупомянутый бинокль, немецкий энциклопедический словарь Duden, несколько немецких детективов, ночная рубашка и набор маленьких цветных репродукций картин знаменитых художников. Репродукции мне очень понравились, я их перебирала бесконечно, играла с изображенными на них персонажами и, наверное, именно тогда начала понимать прелесть ренессансных портретов и пейзажей импрессионистов. Везти с собой немецкие книги было делом рискованным, потому что разрешалось провозить все, кроме любых печатных изданий, поскольку они могли быть источником враждебной идеологии. Тогда сажали за гораздо более мелкие прегрешения, чем контрабандный ввоз на территорию СССР фашистской литературы. Но моя мама была преподавателем немецкого языка, для нее эти книги и словарь были, естественно, настоящим сокровищем, и папа умудрился провезти их через все пограничные кордоны. Голубая трикотажная ночная рубашка долгое время представлялась мне самым прекрасным швейным изделием в мире. Она была, действительно, исключительно лаконична и элегантна: спереди у нее был глубокий запа́х, а на талии широкая, выстроченная сеткой резинка, от которой начиналась длинная, до полу, юбка. По фасону она очень походила на модные тогда вечерние платья. Сходство ночных рубашек того времени и парадных платьев послужило основой ходивших тогда везде слухов о том, как жены наших офицеров появились в Германии в театре в ночных рубашках.

Мама, 1945

Грета Гарбо, 1940-е годы

А самым лучшим привезенным папой подарком неожиданно оказалась обыкновенная открытка. Однажды, будучи в Германии, он заблудился и решил спросить дорогу. Подойдя к ближайшему дому, папа постучался. Дверь была приоткрыта, но никто не ответил. Тогда он открыл дверь и увидел пустой дом, весь пол которого был покрыт брошенными в спешке бумагами, документами, письмами, фотографиями, открытками. Каково же было его изумление, когда среди этого хлама он увидел валяющуюся на полу мамину фотографию! При ближайшем рассмотрении это оказалась открытка с изображением снятой в профиль Греты Гарбо. Гладко зачесанные назад волосы с пучком на затылке, черты лица, взгляд – сходство было просто поразительным. Эта открытка долгое время лежала у нас под стеклом на письменном столе, и все приходившие к нам в дом спрашивали: «Верочка, кто это вас так удачно сфотографировал?»

Мама, 1926

Грета Гарбо

Позднее мы посмотрели несколько фильмов с Гретой Гарбо и убедились, что они с мамой отнюдь не были двойниками. Тем не менее нашлись еще две фотографии, на которых проглядывает их определенное сходство. Возможно, было у них нечто общее и в характерах. Судя по биографии актрисы, ей были присущи независимость суждений и поведения, а также несгибаемая сила воли. Конечно, мама была совершенно другим человеком, но эти черты у нее были, безусловно, ярко выражены. Сегодня на нашем секретере в черной рамке стоит мамина фотография именно в том развороте, в котором была запечатлена когда-то Грета Гарбо.

Кроме того, в Интернете я обнаружила, к своему удивлению, что наша открытка отнюдь не является общеизвестной. Среди сотен изображений кинодивы не нашлось ни одной идентичной фотографии.

Наши наряды

Впервые годы советской власти народу усиленно внушали, что передовая женщина не должна интересоваться нарядами, а думать лишь о победе коммунизма. Эта мысль поддерживалась не только теоретически, но и подкреплялась практически постоянным дефицитом всех товаров, в том числе относящихся к моде. Несмотря ни на что, стремление женщин быть модными и красивыми не удалось ни подавить, ни даже ослабить. Оно выживало в любых обстоятельствах. Примером тому может послужить маленькая история, рассказанная мне однажды моей двоюродной сестрой Аллочкой.

Еще в эпоху развитого социализма она надумала сшить себе платье и отправилась в ателье. Тогда эти заведения пользовались большим успехом, и, чтобы там сделать заказ, надо было отстоять порядочную очередь. Вот в этой очереди Аллочка и заприметила озабоченную пожилую женщину. Она все время повторяла, что давно хотела заказать себе серую юбку и розовую блузку, но никак не могла собраться, а теперь вот она, наконец, осуществит свою мечту. Чувствовалось, что исполнению этого желания она придает какое-то особенное значение. Аллочка расспросила ее и узнала, что во время войны эта женщина, будучи восьмилетним ребенком, была увезена в Германию. Там она работала вместе еще с несколькими такими же девочками на небольшой фабрике. В их задачу входило до и после работы, а также во время обеденного перерыва убираться в цеху. Особенно их не притесняли, но жилось им, конечно, несладко. И вот на фоне этой скудной жизни, когда они в своих синих халатиках мели цех во время обеденного перерыва, каждый день наверху на галерее появлялось прекрасное существо не из этого мира – молоденькая хорошенькая хозяйская дочка в серой юбке и розовой блузке. Она несла обед хозяину, а несчастные девчонки провожали ее глазами, мечтая когда-нибудь стать такими же красивыми и нарядными. Они дали друг другу обещание, что, если вернутся домой, обязательно сошьют себе такие же юбку и блузку. Прошло почти пятьдесят лет, прежде чем одна из этих девочек смогла его выполнить.

Надо сказать, что наше поколение тоже испытало на себе все «прелести» борьбы за красоту и моду в советских условиях.

Мое нелюбимое пальто, 1953

Во время обучения в школе к нарядам я относилась довольно равнодушно, но идеал элегантности все-таки существовал и в моем воображении. Это было мамино пальто цвета «жандарм», длинное, с подкладными плечиками и с очень узкой талией. К нему надевалась еще маленькая шляпка. Я в это время ходила в тихо ненавидимом мною прямом пальто песочного цвета с поясом и цигейковым воротником. Мои мечты вырасти и наконец надеть замечательное пальто так и не осуществились, потому что, пока я росла, оно вышло из моды.

В сороковые и пятидесятые годы в холодный сезон носили ботики на утепленной подкладке, которые надевали прямо на туфли. С этими ботиками связан забавный эпизод, о котором долго помнили в нашем семействе. Однажды мама очень торопилась на работу. Накинув пальто и сунув ноги в стоявшие наготове ботики с туфлями, она выбежала из дома и вскочила в трамвай. Там она заметила, что на нее все внимательно поглядывают, но приписала это своей красоте. Только придя в институт, она обнаружила, что у нее на ногах ботики разного цвета и фасона: один – короткий коричневый, другой – высокий черный. Сначала она не придала этому особого значения, потому что в институте их все равно надо было снять. Но тут она вспомнила, что в коричневых ботиках у нее были вставлены коричневые туфли, а в черных – черные. Появляться перед студентами в разных туфлях и стать мишенью их остроумия очень не хотелось. Выручила секретарша кафедры: она как раз в этот день принесла на работу новые лакированные туфли, чтобы кто-нибудь их разносил. Тогда еще помнили о том, что женская ножка должна быть маленькой, и сознательно покупали обувь на полразмера или целый размер меньше, а потом разнашивали их сами или поручали пройти через эти муки кому-нибудь другому. Вот таким образом маме и повезло, причем довольны остались обе: мама весь день проходила в новеньких одинаковых туфлях, а секретарша получила обувь, готовую к употреблению.

Первые импортные платья мы увидели весной 1956 года, когда я заканчивала школу. Выстояв немаленькую очередь в магазине на ул. Кирова (ныне Мясницкой), мы с мамой стали счастливыми обладателями шести венгерских платьев (наверное, давали по три платья в одни руки, и мы закупили по максимуму). Платья были летние, поплиновые, с модными тогда рукавами «японка» и широченной юбкой в сборку. Одно из этих платьев было надето на выпускной вечер. Оно было, естественно, белым, потому что тогда существовало множество незыблемых правил, касающихся школьной одежды.

Выпускное платье должно было быть белым, в школу можно было ходить только в форме: коричневое (темно-синее или темно-зеленое) платье с белым воротничком и манжетами, черный фартук по будням, белый – в праздничные дни; на голове должны были быть косички, а на ногах – чулки в резинку. В этих злосчастных чулках приходилось ходить в любую жару. В таком виде мы сдавали и выпускные экзамены. И вот, после последнего экзамена, когда все школьные законы для нас стали уже недействительными, я быстро побежала домой и надела восхитительные эластичные носочки, которые папа только что привез из Франции. В них я, чувствуя себя образцом европейской элегантности, отправилась обратно в школу, чтобы узнать об отметках, которые объявляли только после конца экзамена. Не помню, чтобы какой-либо наряд позднее доставлял мне такое же удовольствие.

В том же 1956 году после окончания школы и поступления в институт мы с папой решили отправиться в Каргополь. Тогда только что начали появляться женские брюки, и я вознамерилась ехать в брюках. Папа безжалостно пресек эту инициативу, сказав, что за мной будут бегать мальчишки и бросать в меня камнями. Таким образом, я отправилась в наше путешествие в скромной юбке и куртке, к которым еще были куплены кирзовые сапоги для удобства и колорита. Мальчишки на меня все-таки пальцами показывали, потому что перед отъездом мне сделали только что вошедшую в моду стрижку «под мальчика».

С брюками боролись еще долго. В 1964 году, когда мы поехали вместе с родителями на Север, в Котласе меня не пустили в брюках в ресторан. К счастью, мы только что перед этим купили хорошенький ситцевый халатик. На мой вопрос, можно ли в ресторан в халате, привратник ответил утвердительно; и, надев под лестницей халат прямо поверх брюк, я гордо прошествовала в это шикарное заведение. С такими же строгостями мы столкнулись в конце 1970-х годов, когда на экскурсии в Печерский монастырь под Псковом нам было объявлено, что женщин в брюках туда не пускают. Запрет был совершенно бессмысленным, потому что стояли трескучие морозы и поверх брюк на всех дамах были надеты шубы и зимние пальто, полностью скрывавшие все соблазны. Тем не менее нам с подругой пришлось брюки подвернуть, а про наших девчонок мы сказали, что это мальчики. Насколько я понимаю, в области религиозной все эти запреты воскресли в наши дни с удвоенной силой. Например, не так давно какие-то раздраженные тетки накинулись на нас с внучкой Кирой за то, что мы зашли в церковь в перчатках.

В середине 1950-х годов в нашем обиходе появились китайские товары, и в частности бамбуковые зонтики, перекочевавшие теперь в антикварные магазины. По-видимому, тогда же магазины наполнились довольно топорными, но исключительно прочными изделиями китайской фирмы «Дружба»: мужскими рубашками, брюками, плащами, женскими вязаными кофточками и т. п. Последние представители этого поколения – брюки моего мужа Володи – закончили свои дни в нашей деревне, прослужив ему верой и правдой не меньше 30 лет.

Зонтик и веер. Китай, 1950-е годы

Яркие воспоминания того времени связаны с «настоящими привозными» вещами. Обычно они приобретались из-под полы в комиссионных магазинах, но иногда кое-что перепадало и другим путем. В 1957 году во Францию поехал муж маминой ближайшей подруги Екатерины Алексеевны Дютель (тети Кати). В тряпках он не соображал ничего, и поэтому ему были даны подробнейшие инструкции, что и какого размера нужно купить. Но, как известно, «красота – это страшная сила», и, прогуливаясь по улицам Парижа, он вдруг увидел в витрине платье, против которого устоять не смог. В результате своей немолодой и довольно корпулентной супруге он купил платье 46-го размера, сделанное из темно-серого материала в дырочку, имитирующего шитье. Сквозь дырочки просвечивал чехол из розового атласа. Фасон был самым модным: вырез – «лодочка», короткие рукава «японка», отрезной, обтягивающий по талии лиф и широкая, заложенная бантовыми складками юбка. Под чехлом была еще крахмальная нижняя юбка. Никакая переделка не смогла бы приспособить этот туалет к тете Кате, и он был отдан мне в своем исходном состоянии. Надела я его, по-моему, всего один раз на институтский весенний бал, но зато от произведенного этим платьем эффекта получила полнейшее удовольствие.

Мама. Архипо-Осиповское, 1954

В привилегированном положении, кроме дипломатов, работников торгпредств, особо надежных ученых, находились и кинозвезды того времени. Однажды известный историк моды Александр Васильев принес мне для фотографирования бижутерию, полученную им от наследников первого диктора советского телевидения Н. В. Кондратовой, известной актрисы Л. И. Касаткиной и кинозвезды 1960-х годов Н. Н. Кустинской. Помню, как эти украшения поразили меня своей убогостью. В то время на Западе работало множество фирм, выпускавших престижную бижутерию, которая маркировалась соответствующими клеймами. По-видимому, для наших «звезд» она была недостижимой роскошью, поскольку ни одного клейма на их украшениях обнаружено не было. Это и неудивительно: ведь государство отбирало у всех советских граждан, работавших за границей, львиную долю заработанных ими денег.

Бижутерия Н. Н. Кустинской из коллекции А. А. Васильева

Позже и в нашей торговой сети появились товары из «настоящей» заграницы. Однако деятельность наших чиновников, осуществлявших закупки этих товаров, приводила отечественных дам в состояние постоянной тревоги. Работники Внешторга вели дела с довольно неплохими фирмами, но закупали все громадными партиями. В результате, купив какой-нибудь остромодный туалет, дама рисковала встретить еще три точно таких же в любой точке Советского Союза. В частности, в начале 1960-х годов почти все советские гражданки были обуты в туфли и сапоги «аляска» фирмы Clark. Первые «аляски» стоили всего 40 рублей и пользовались большой популярностью. Они действительно были очень теплыми и удобными.

Тогда же во всех магазинах появились стройные шеренги болгарских дубленок. Народ считал их некрасивыми и не «хватал», несмотря на вполне умеренную цену 100–120 рублей. Гораздо более престижными считались чудовищные мохнатые шубы из синтетики. Стандартной формой одежды стали и толстенные югославские кофты. Они были очень добротными, их можно было даже распустить, но украсить кого-либо они были совершенно не в состоянии. В конце шестидесятых были закуплены большие партии прелестных английских костюмов из джерси с прямыми коротенькими юбками и жакетами со вставками из замши. Они были различных цветов и очень нам нравились, но то обстоятельство, что они появились в гардеробе всех наших родных и знакомых, несколько портило удовольствие.

Недостатки советской торговли женское население пыталось компенсировать различными, порой весьма хитроумными способами. Во время и после войны было не до моды. Для прикрытия бренного тела вещи перекраивались, перешивались, перелицовывались. Сейчас последний глагол прочно вышел из употребления, а тогда при оценке вещи существенную роль играла возможность ее перелицевать в дальнейшем. Мужские рубашки целиком не перелицовывали, на них только переворачивали воротнички.

Когда меня надо было в 1946 году отправлять в первый класс, понадобилось приличное платье. Его низ был изготовлен из последних остатков припасенного во время революции синего сукна, но на верх сукна уже не хватило, и кокетку вместе с рукавами мама связала из всех остатков шерсти, найденных в доме. Вязать она тогда еще толком не умела, но модель получилась, на мой взгляд, очень удачная. Искусством вязания мы с мамой овладели позже, когда нас в школе на уроке труда научили, как надо начинать вязание и вывязывать лицевые и изнаночные петли. Я показала это дома, и мама незамедлительно начала вязать красную жилетку. Правда, когда дело дошло до проймы, пришлось подождать следующего урока, на котором нам объяснили, как закрывать петли. Как их надо прибавлять, мы узнали еще позже. Несмотря на некоторые недостатки, мне эта жилетка казалась тогда шедевром рукоделия.

Мама в зеленом жилете собственного изготовления, 1952

В какой-то момент, к радости всех вязальщиц, в магазинах «выбросили» чудесные вязаные венгерские детские костюмчики: розовые для девочек и голубые для мальчиков. Сообразительные московские дамы вмиг их раскупили, распустили и стали вязать из них кофточки. Кстати, возможность распустить трикотажную вещь еще долгое время считалась не менее важным критерием, чем возможность перелицевать швейное изделие. Итак, у нас появилось несколько таких костюмчиков, из которых мама, домработница Маша и я изготовили себе «шикарные» пуловеры. Все они были связаны «змейкой», с короткими рукавами и вырезом «под горлышко».

В школьные и в институтские годы я время от времени возвращалась к этому занятию, но постоянно обвязывать всех своих родных начала уже после окончания института. Тогда вязали почти все, вязали из шерсти, катушечных ниток, веревок. При этом основной задачей вязальщиц было не показать свое мастерство, а сделать вещь, как можно более далекую от понятия «самовяз». Если ручную вязку можно было принять за машинную, и вещь, таким образом, имела «фирменный» вид, это считалось верхом совершенства. Общение с иностранцами тогда не поощрялось, но у папы в результате многочисленных научных командировок все-таки образовался знакомый – симпатичный француз профессор Сафир. Его сын в семидесятых стажировался в Москве и как-то зашел к нам со своей женой. До сих пор помню ее потрясение, когда она поняла, что надетая на мне кофточка мной и связана. В отличие от наших соотечественниц, восхищавшихся ровностью вязки, она никак не могла понять, зачем нужно тратить столько труда, чтобы скрыть основное достоинство вещи – то, что она сделана вручную.