Полная версия

Рождественские видения и традиции

– А разве нет тюрем? – сказал дух, обращаясь к нему с последним своим словом. – Разве нет работных домов?

Колокол пробил полночь.

Скрудж стал искать глазами духа, но его не было видно. Как только замер последний звук колокола, он вспомнил предсказание Марли и, подняв глаза, увидел окутанный с головы до ног таинственный призрак, который, как туман по земле, медленно к нему приближался.

IV

Последний из духов

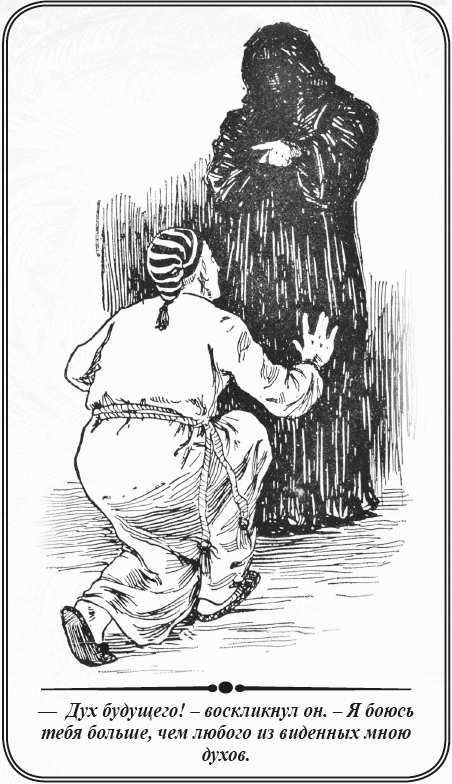

Призрак подвигался тихо, торжественно, молча. Когда он приблизился, Скрудж упал на колени, потому что в самой атмосфере, через которую подвигался этот дух, он, казалось, распространял таинственный мрак.

Он был закутан в широкую черную одежду, скрывавшую его голову, лицо и стан, оставляя на виду одну только протянутую вперед руку. Не будь этого, трудно было бы отличить его фигуру от ночи и выделить ее из окружавшего ее мрака.

Очутившись рядом с ним, Скрудж чувствовал только, что он высок и строен, и что таинственное присутствие призрака наполняет его неизъяснимым ужасом. Больше он ничего не знал, так как призрак не говорил и не двигался.

– Передо мною дух будущих рождественских праздников? – произнес Скрудж.

Дух не отвечал, но указал рукою на землю.

– Ты хочешь показать мне тени вещей еще не бывших, но имеющих совершиться в будущем? – продолжал Скрудж. – Не так ли?

Верхняя часть одежды собралась на мгновение в складки, как будто дух наклонил голову вместо ответа.

Хотя и привыкнув за это время к обществу духов, Скрудж так сильно боялся этого молчаливого образа, что ноги дрожали под ним, и ему казалось, что он едва может стоять. Дух оставался пока неподвижным, как бы наблюдая за Скруджем и давая ему время прийти в себя.

Но Скруджу от этого было еще хуже. Необъяснимый ужас охватил его при мысли, что за таинственным покровом скрывались глаза, пристально устремленные на него, тогда как он, как ни напрягал своего зрения, мог видеть только протянутую вперед руку и большую черную массу.

– Дух будущего! – воскликнул он. – Я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов. Но зная, что цель твоя сделать мне добро, и так как я надеюсь жить, чтобы стать другим, лучшим человеком, нежели я был, то я готов оставаться в твоем обществе и делаю это с чувством благодарности. Ты не будешь говорить со мною?

Ответа не последовало, только рука указывала вперед.

– Веди! – сказал Скрудж. – Веди! Ночь быстро исчезает, а это драгоценное для меня время. Я знаю. Веди, дух!

Призрак стал двигаться так же, как приближался. Скрудж следовал за ним в тени его одежды, которая, как он думал, несла его.

Казалось, не они входили в город, а город как бы сам вырастал вокруг них. Но вот они в самом центре его, на бирже, среди купцов; некоторые из них торопливо переходили с места на место, другие разговаривали группами, посматривая на свои часы и глубокомысленно играя своими большими золотыми цепочками. Одним словом, перед глазами наших путников повторялась картина, к которой так привык Скрудж, часто посещая биржу.

Дух остановился подле одной кучки деловых людей. Увидев, что рука указывала на них, Скрудж подошел послушать их разговор.

– Нет, – сказал один из них, высокий, толстый господин с огромным подбородком, – подробностей я не знаю, а только слышал, что он умер.

– Когда он умер? – полюбопытствовал другой.

– Вчера в ночь, кажется.

– Как? Что это с ним сделалось? – спросил третий, доставая крупную щепоть табаку из своей громадной табакерки. – Я так думал, что ему и века будет мало.

– А бог его знает, – сказал первый, зевая.

– Что он сделал со своими деньгами? – спросил краснолицый господин с таким огромным наростом на конце носа, что он болтался у него, как у индюка.

– Не слыхал, – ответил человек с широким подбородком, снова зевая. – Может быть, компаньону своему оставил. Мне он не отказал их – вот все, что я знаю.

Эта шутка встречена была общим смехом.

– То-то дешевые будут похороны, – сказал тот же собеседник. – Хоть убей меня – не знаю никого, кто бы пошел на них. Вот разве нам собраться, так, по доброй воле?

– Пожалуй, я пойду, если будет завтрак, – заметил джентльмен с наростом на носу. – Кто хочет меня видеть, должен кормить меня.

Опять смех.

– Так я, пожалуй, бескорыстнее всех вас, – сказал первый собеседник, – потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю. Но я готов отправиться, если еще кто-нибудь пойдет. Ведь если подумать, то вряд ли придется отрицать, что я был ближайшим его другом. При всякой встрече мы, бывало, с ним останавливались и разговаривали. Прощайте, господа!

Говорившие и слушавшие разошлись и скоро смешались с толпою. Скрудж знал этих людей и посмотрел на духа, как бы ожидая от него объяснения.

Призрак перенесся на улицу. Здесь палец его указал на двух встретившихся людей. Скрудж стал опять прислушиваться, думая, что найдет здесь объяснение.

Он знал очень хорошо и этих людей. Это были деловые люди, очень богатые и важные. Он всегда старался быть у них на хорошем счету, конечно с деловой точки зрения.

– Как вы поживаете? – сказал один.

– А вы как? – спрашивал другой.

– Хорошо! – сказал первый. – Старый скряга-то умер, слышали вы?

– Говорят, – ответил другой. – А ведь холодно, не правда ли?

– Как и должно быть на Рождество. Вы, нужно полагать, на коньках не катаетесь?

– Э, нет. И без того есть о чем подумать. До свидания.

Вот и все. Встретились, поговорили и расстались.

Скрудж сначала удивлялся, что дух придает значение таким, по-видимому, пустым разговорам. Но чувствуя, что в них кроется какая-нибудь тайная цель, он стал размышлять: что бы именно это могло быть? Вряд ли можно было предположить, что они имеют какое-нибудь отношение к смерти Марли, его старого компаньона, потому что это было прошедшее, а дух был будущего. Одинаково он не мог отнести их к кому-либо из людей, непосредственно близких ему. Не сомневаясь, однако, что к кому бы они ни относились, в них заключается какая-нибудь скрытая мораль в целях его собственного исправления, он решился принимать к сердцу всякое слышанное им слово и все, что увидит, в особенности внимательно наблюдать свою собственную тень, когда она будет являться. Он ожидал, что поведение его будущего и даст ему ключ к разрешению этих загадок.

Он тут же начал искать глазами свой собственный образ. Но на его обычном месте стоял другой, и хотя по времени это был всегдашний час пребывания его на бирже, он не видел сходства с собою ни в одном из множества людей, спешивших войти в двери биржевого зала. Впрочем, он не особенно дивился этому, так как мысленно уже изменил свою жизнь, а потому думал и надеялся, что видит уже осуществившимися свои недавние решения.

Неподвижным и мрачным стоял подле него призрак со своею вытянутою рукою. Очнувшись от занимавших его мысли вопросов, Скрудж по изменившемуся положению руки призрака представил себе, что невидимый взор упорно остановился на нем. Это заставило его содрогнуться, и сильный холод пробежал по его телу.

Они покинули эту оживленную сцену и направились в другую часть города, где Скруджу не приходилось бывать раньше, хотя ему известно было, где она находится, и какой дурной славой пользуется. Грязные и узкие улицы; жалкие дома и лавчонки; полуголое, пьяное и дикое население. Бесчисленные переулки и закоулки, подобно множеству сточных ям, извергали на улицы отвратительное зловоние, грязь и людей; от всего квартала несло пороком, скверной и нищетой.

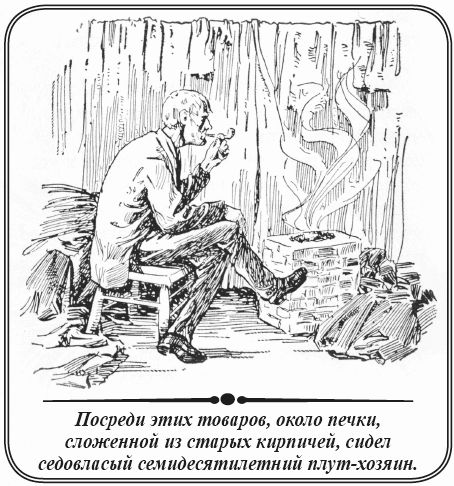

В одном из отдаленнейших уголков этого логовища позора скрывалась под покатою кровлей низенькая лавчонка, где продавалось железо, старые лохмотья, бутылки, кости и всякие сальные грязные отброски. Внутри ее на полу лежали кучи ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, петель, весов, гирь и тому подобного железного лома. Тайны, на разгадку которых немного нашлось бы охотников, зарождались и погребались здесь в грудах неприглядного тряпья, кучах протухлого сала и старых костей.

Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый семидесятилетний плут-хозяин, который, загородив себя от наружного холода растянутой на веревке занавеской из засаленного тряпья, сосал свою трубку, наслаждаясь тихим уединением.

Скрудж и призрак очутились в присутствии этого человека в ту самую минуту, когда в лавку проскользнула женщина с тяжелым узлом в руках. Вслед за нею вошла другая женщина с подобной же ношей, а за ней мужчина в полинявшей черной одежде, который не менее был испуган при виде женщин, чем они сами, когда узнали друг друга. После нескольких минут безмолвного изумления, которое разделял и сам хозяин лавочки, они все трое разразились смехом,

– Приди сперва поденщица одна! – сказала женщина, вошедшая сначала. – Потом бы прачка одна, а третьим бы гробовщик, тоже один. А то вот какой случай, дедушка Джо! Ведь нужно же было нам здесь всем вместе столкнуться!

– Да где же вам и сойтись, как не здесь, – отвечал старик, отнимая ото рта трубку. – Пойдемте в приемную, ты там уже давно свой человек; да и те обе тоже не чужие. Дайте только запереть наружную дверь. Ишь ты, как скрипит! Пожалуй, что ржавее этих петель ничего здесь не найдется, и костей старше моих тут не сыщешь. Ха-ха! Мы все подходящий народ для нашего дела. Ступайте, ступайте в приемную.

Приемной называлось пространство за занавеской из лохмотьев. Старик сгреб уголья в печке старым прутом от шторы и, поправив свой смрадный ночник (была уже ночь) чубуком своей трубки, засунул ее снова в рот.

Тем временем женщина, явившаяся первой, бросила свой узел на пол и с важностью уселась на стул, облокотившись на колена, нахально и недоверчиво посматривая на остальных двоих.

– Н, что же? Зачем дело стало, миссис Дильберс? – сказала она. – Всякий имеет право о себе заботиться. Он сам всегда так поступал!

– И то правда! – сказала прачка. – На этот счет ему пары не было.

– Так что ж вы глаза-то вытаращили, точно испугались друг друга? Ну, кто умней? Ведь не обобрать один другого мы пришли сюда.

– Нет, зачем же! – сказали Дильберс и мужчина в один голос. – Совсем не для того, полагать надо!

– И отлично! – воскликнула женщина. – Больше ничего и не требуется. Кому тут убыток, что мы прихватили подобную безделицу. Ведь не мертвецу же это нужно.

– Конечно, нет! – сказала Дильберс со смехом.

– Если старый скряга хотел, чтобы эти вещи остались целы после его смерти, продолжала женщина, – так что ж он жил не как люди? Живи он по-людски, было бы кому и присмотреть за ним, когда смерть-то его настигла; не лежал бы так, как теперь – один-одинешенек.

– Вернее этого и сказать нельзя, – подтвердила Дильберс. – Поделом ему.

– Не мешало бы этому узлу быть потяжелее, – ответила женщина. – Да и был бы он тяжелее, будьте покойны, только вот руки-то не дошли, спешила… Развяжи-ка его, узел-то, дедушка Джо, да скажи, что он стоит. Говори начистоту. Я не боюсь быть первой и не боюсь, что они увидят. Мы ведь отлично знали, что помогали друг другу, прежде чем здесь встретились. Джо, развязывай узел.

Но учтивость ее друзей не допустила этого, и мужчина в полинялом черном платье, вскочив первым, выложил свою добычу. Невелика она была. Одна-две печати, коробка для карандашей, пара пуговиц от рукавов, дешевая брошь – вот и все. Старик стал их рассматривать и оценивать, причем сумму, которую готов был дать за каждую из вещей, писал мелом на стене. Наконец, переписав все вещи, подвел итог.

– Вот твой счет, – сказал старик, – и что хочешь со мной делай, а я шести пенсов к нему не прибавлю. Чья теперь очередь?

Очередь была за Дильберс. Тем же порядком была записана оценка принесенных ею вещей: простынь и полотенец, нескольких штук носильного белья, двух старинных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапог.

– Я всегда слишком много плачу дамам. Такова уж моя слабость, этим и разоряю себя, – сказал старик. – Вот что вам приходится. Если бы вы хоть пенс попросили прибавить, мне пришлось бы раскаяться в своей щедрости и прямо скостить полкроны.

– Ну, дедушка, теперь мой узел развязывай, – сказала первая женщина.

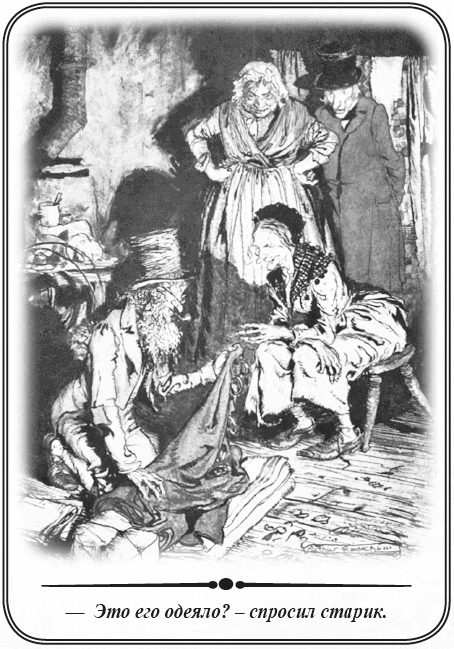

Старик стал на колена, чтобы удобнее было развязывать. Наконец, с трудом распутав узел, он вытащил широкий и тяжелый сверток какой-то темной материи.

– Это что такое, по-вашему? – спросил он. – Занавес от постели!

– А-то что ж! Занавес и есть, – ответила женщина, смеясь и подаваясь вперед со своего стула.

– Так-таки вы его и стащили целиком с кольцами, когда он лежал под ним?! – удивился Осип.

– Да, так и стащила. А что же?

– Вы рождены для того, чтобы составить себе состояние, – заметил старик, – и вы этого достигнете.

– Понятное дело, я не положу охулки на руку, когда что попадет под нее, особенно ради такого человека, каким он был, – равнодушно отвечала женщина. – Можете быть спокойны на этот счет. Смотрите, масло-то на одеяло прольете.

– Это его одеяло? – спросил старик.

– А чье же еще, по-вашему? Думаю, что он и без него теперь не простудится.

– Надеюсь, он не от заразы какой-нибудь помер? А? – спросил старик, оставив свое занятие и посмотрев на нее.

– Этого не бойтесь, – отвечала женщина. – Я не настолько дорожу его обществом, чтобы оставаться около него для такого дела, если бы он от заразы помер. Хотя до боли глаз смотрите сквозь ту сорочку, ни одной дырочки, ни одного протертого местечка не найдете в ней. Это его лучшая сорочка была, да она и вправду отличная. Они бы истратили ее даром, если бы не я.

– Как так истратили бы ее? – спросил старик.

– Схоронили бы его в ней, – отвечала женщина, смеясь. – Какой-то дурак так было и сделал; только я сняла ее. Если для этой цели коленкор не годится, так я не знаю, на что он после того годен. Самая подходящая материя для покойника. В ней он не смотрит страшнее, чем в той.

Скрудж с ужасом прислушивался к этому разговору. Видя их сидящими над своей добычей при слабом свете ночника, он смотрел на них с не меньшим отвращением, как если бы это были безобразные демоны, торговавшиеся из-за самого трупа его.

– Ха-ха! – раздался смех женщины, когда старик, вытащив из кармана фланелевый мешок с деньгами, стал каждому отсчитывать его выручку. – Вот вам и конец всему! Пока жив был, отпугивал от себя всякого; зато как помер, мы от него и попользовались! Ха-ха-ха!

– Дух, – сказал Скрудж, трясясь всем телом, – я вижу, вижу. Случай с этим несчастным человеком мог бы повториться со мною самим. Моя настоящая жизнь ведет к тому. Милосердый Боже, что это такое!

Он отскочил в ужасе, так как сцена изменилась, и он теперь почти касался кровати – кровати голой, без занавесок, на которой под худой изорванной простыней лежало что-то прикрытое, которое, хотя и было немо, говорило о себе ужасным языком.

В комнате было очень темно, так темно, что разглядеть ее хорошенько нельзя было, хотя Скрудж, повинуясь тайному побуждению, осмотрелся кругом, чтобы узнать, что это была за комната. Бледный свет, пробивавшийся снаружи, падал прямо на кровать. На ней, ограбленное, покинутое, беспризорное, неоплаканное, лежало тело человека.

Скрудж взглянул в сторону призрака. Его рука неподвижно указывала на голову трупа. Покрышка была накинута так небрежно, что стоило бы Скруджу слегка дотронуться до нее пальцем, и лицо бы раскрылось. Он подумал об этом, чувствовал, как легко бы ему было это сделать, и ему сильно хотелось этого, но у него одинаково не хватало сил сдвинуть покрывало, как и освободить себя от присутствия призрака.

О, холодная, суровая, страшная смерть! Воздвигай здесь алтарь свой, одевай его ужасами, какие есть в твоей власти, ибо это твое царство! Но ты не можешь для своих страшных целей тронуть ни одного волоса, не смеешь исказить ни одной черты на лице любимого, почитаемого и уважаемого человека. Пусть тяжела рука, пусть падает она, когда ее не держат; пусть не бьется сердце и не слышен пульс. Зато эта рука была открыта, благородна и верна; сердце было честно, горячо и нежно. Поражай, тень, поражай! И смотри, как из нанесенной тобою раны изливаются добрые дела, чтобы посеять в мире жизнь бессмертную!

Не голосом были произнесены эти слова на ухо Скруджа, тем не менее, он слышал их, когда смотрел на постель. Он думал, что если бы можно было поднять теперь этого человека, то какие были бы его первые мысли! Скупость, кулачество, жадность к наживе?.. Нет! К доброму концу привели они его!

Одиноким лежал покойник в унылом, пустом доме; около него ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые бы могли сказать, что вот он в том или в другом был добр ко мне, и, памятуя хоть одно доброе слово, я заплачу ему добром же. Какая-то одичалая кошка царапалась у двери, да слышалось, как под камином возились мыши. Чего им нужно было в этой комнате смерти, и отчего обнаруживали они такое беспокойство, о том Скрудж не смел и помыслить.

– Дух, – сказал он, – это страшное место. Покидая его, я не забуду его урока, поверь мне. Уйдем отсюда!

Но призрак продолжал неподвижною рукой указывать ему на голову.

– Понимаю тебя, – произнес Скрудж. – И я бы сделал это, если бы мог. Но у меня нет силы, дух. У меня нет силы.

Призрак как будто снова поглядел на него.

– Если есть в городе кто-нибудь, кто принимает к сердцу смерть этого человека, – продолжал Скрудж в страшной тоске, – то покажи мне его, умоляю тебя, дух!

Призрак на мгновение распустил свое темное одеяние наподобие крыла; затем, сложив его, открыл взорам Скруджа освещенную дневным светом комнату, в которой находилась мать со своими детьми.

Она кого-то ждала и ждала с большим нетерпением, потому что быстро ходила взад и вперед по комнате, выглядывала из окна, смотрела на часы, старалась, хотя и напрасно, приниматься за свое шитье и едва могла переносить голоса резвившихся детей.

Наконец послышался давно ожидаемый стук в дверь. Она бросилась к ней и встретила своего мужа. Лицо его, хотя еще и молодое, носило печать забот и уныния. Теперь на нем заметно было какое-то странное выражение довольства, которого он стыдился и которое, видимо, старался побороть в себе.

Он сел за приготовленный для него обед, и когда она, после долгого молчания, робко спросила его, что нового, он, казалось, затруднялся ответом.

– Хорошие или дурные вести? – спросила она, чтобы как-нибудь помочь ему.

– Дурные, – был ответ.

– Мы разорены окончательно?

– Нет. Еще есть надежда, Каролина.

– Если он смягчится, – сказала она с изумлением, – то конечно есть! Можно надеяться на все, если случится подобное чудо.

– Ему уже нельзя смягчиться. Он умер.

Она была кротким и терпеливым существом, если верить ее лицу. Но в душе она рада была такому известию, что и высказала, всплеснув при этом руками. В следующую же минуту она просила у Бога прощения и очень жалела о своей радости, хотя первое ощущение ее шло от сердца.

– То, что та полупьяная женщина, о которой я вчера вечером говорил тебе, передавала мне, когда я пытался повидаться с ним, чтобы выпросить недельную отсрочку, и что я считал простым предлогом не принять меня – оказывается вполне верным. Он не только был очень болен, но умирал тогда.

– К кому же перейдет теперь наш долг?

– Не знаю. Но к тому времени деньги у нас будут. Да если бы даже и не так, то было бы уже положительным несчастьем, если бы преемник его оказался таким же безжалостным кредитором. Эту ночь мы можем спать спокойно, Каролина!

Да. Как ни старались они ослабить свое чувство, тем не менее, это было чувство облегчения. Лица детей, потихоньку столпившихся кругом, чтобы прислушаться к столь малопонятному для них разговору, просветлели, и вообще весь дом стал счастливее вследствие смерти этого человека. Единственное вызванное этим событием ощущение, которое дух мог показать ему, было ощущением удовольствия.

– Покажи мне какое-нибудь проявление чувства сожаления по поводу чьей-либо смерти, – сказал Скрудж, – иначе та мрачная комната, которую мы только что покинули, будет у меня всегда перед глазами.

Призрак провел его по нескольким столь знакомым ему улицам. По пути Скрудж смотрел направо и налево, ища себя, но его нигде не было видно. Они вошли в дом Боба Крэтчита, в тот самый, где он был уже раньше, и застали мать и детей сидящими вокруг огня.

В комнате было тихо. Шумливые младшие Крэтчиты неподвижно, как вкопанные, сидели в углу, смотря на Питера, державшего перед собою книгу. Мать с дочерьми заняты были шитьем и тоже молчали.

– «И Он взял младенца, и поставил его среди них».

Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же он их слышал. Вероятно, мальчик прочел их, когда они с духом переступали порог. Но что же он не продолжает?

Мать положила на стол свою работу и поднесла руку к лицу.

– Мне свет режет глаза, – сказала она.

– Свет? Ах, бедный Тим!

– Ну, теперь опять ничего, – сказала мать. – От свечки устают глаза, а мне ни за что на свете не хотелось бы показывать вашему отцу, когда он вернется домой, что они у меня плохи. Пора бы ему прийти, кажется.

– Да, уже прошло его время, – отвечал Питер, закрывая книгу. – Но мне кажется, матушка, что последние несколько дней он тише ходит, чем обыкновенно.

Все снова замолкли. Наконец мать нарушила молчание, произнеся твердым, веселым голосом, причем он только раз дрогнул:

– Знаю я, как он ходил, как шибко ходил, неся, бывало, на плечах Тима.

– И я знаю! – воскликнул Петр. – Часто видал.

– И я тоже! – повторили все.

– Но его очень легко было носить, – продолжала она, углубившись в свою работу, – и отец так любил его, что и за труд не считал. А вот и он, ваш отец!

Она поспешно встала ему навстречу, и Боб вошел, окутанный своим шарфом (бедняге он куда как был нужен). Чай для него стоял уже готовым на полке камина, и всякий старался, как мог, услужить ему. Затем двое младших Крэтчитов забрались к нему на колени, и каждый из них, прильнув щечкой к его лицу, как будто говорил: ничего, папа, не горюй!

Боб был очень весел с ними и ласково беседовал со всей семьей. Посмотрев лежавшую на столе работу и похвалив прилежание и спорость жены и дочерей, он высказал уверенность, что они управятся задолго до воскресенья.

– До воскресенья! Так ты ходил туда сегодня, Роберт? – сказала жена.

– Да, моя милая, – отвечал Боб. – Хочется, чтобы и вы могли сходить туда. Вам бы приятно было увидать, как зелено это местечко. Впрочем, вы часто будете видеть его. Я обещал ему приходить туда по воскресеньям. О, мой малютка! Мой маленький малютка! – воскликнул Боб.

Так он, наконец, не выдержал. Не по силам ему это было. А если б было по силам, он и ребенок его были бы, может быть, гораздо дальше друг от друга, чем теперь.

Он оставил семью и поднялся по лестнице в верхнюю комнату, которая была ярко освещена и украшена по-праздничному. В ней рядом с гробом малютки стоял стул, и было видно, что кто-нибудь незадолго приходил сюда. Бедный Боб сел на стул и задумался; просидев так несколько времени, он, по-видимому, успокоился, поцеловал маленькое личико как бы в знак примирения с совершившимся событием и сошел вниз вполне спокойный.

Они уселись вокруг огня и стали разговаривать; девицы и мать продолжали работу. Боб рассказал им о редкой доброте племянника Скруджа, которого он видел только раз.

– Несмотря на то, он, встретив меня сегодня на улице и заметив, что я немножко – ну, так немножко не в духе, спросил у меня, что случилось, что меня так расстроило. Когда я ему объяснил, в чем дело, – продолжал Боб, – ведь это самый любезный человек, какого я только знаю, – он тут же сказал: «Мне искренне жаль вас и вашу добрую супругу!» Но только как уже он узнал про это, право, не знаю.

– Про что узнал, мой милый?

– Да про то, что ты хорошая жена, – отвечал Боб.

– Кто же этого не знает! – заметил Питер.

– Отлично сказано, сынок мой! – похвалил Боб. – Надеюсь, что так. «Искренне жаль, говорит, вашу добрую супругу. Если могу чем-нибудь вам быть полезным, – сказал он, давая мне свою карточку, – вот где я живу. Пожалуйста, приходите ко мне». И знаете, – продолжал Боб, – не потому, чтобы он мог оказать нам какую-нибудь помощь, а главное его добрая, радушная манера решительно очаровала меня. Право, казалось, будто он знал нашего Тима и чувствовал вместе с нами.

– Добрая, должно быть, душа у него! – сказала миссис Крэтчит.

– Ты бы в этом еще более убедилась, моя милая, – возразил Боб, – если бы увидала его и поговорила с ним. Я бы нисколько не удивился, если бы он доставил Питу лучшее место.