Полная версия

Суси-нуар 1.Х. Занимательное муракамиЕдение от «Слушай песню ветра» до «Хроник Заводной Птицы»

В 1997 году Овца поселилась у Макса Немцова в «Лавке Языков»[22] – старейшем и крупнейшем ресурсе переводной литературы в сети. Следуя императивам того же Макса, я купил себе первый в жизни компьютер и на пару с другом, программистом и «структуральным лингвистом» Вадимом Смоленским, наваял первый русский сайт о современной Японии. Солидная часть которого, само собой, была посвящена Мураками. А вскоре Александр Житинский со товарищи «закрутил» первый конкурс сетевой литературы «Тенета-1998», на котором роман никому не известного японца стал лидером в номинации «Переводы».

Так около двух лет русскоязычные люди по всему свету могли читать «Охоту на овец» в сети, хотя на бумаге её не существовало. За эти два года я получил тысячи писем от людей всех возрастов и занятий, убеждавших меня в том, какой это замечательный автор. «Поразительно, – восклицали они, – откуда он узнал, что у меня внутри?»

И вот однажды в одной из русскоязычных «болталок» мне явилось нечто вроде Тени отца Гамлета. Человек под ничего не говорящей сетевой кличкой спросил меня:

– Какого чёрта ты не публикуешь такую отличную книгу?

– А как это делается? – наивно спросил я. – Я ведь даже не знаю, к кому обращаться…

Не прошло и недели, как на моем экране высветился сначала электронный адрес «великого и ужасного» переводчика Юкио Мисимы Григория Чхартишвили, а уже благодаря ему – позывные молодого петербургского издательства «Азбука».

А в России – дефолт и инфляция. Никто не хочет публиковать неизвестного японского автора без определённых гарантий. Издатель пишет: «Японцы хотят 2000 долларов за авторские права, и нам нужно ещё 5000, чтобы покрыть убытки, если книга не будет продаваться. Найдёте семь тысяч – поговорим».

Отлично, только у меня не было таких денег. И я решил подождать до лучших времен, оставив текст висеть на нашем сайте. О чём и сообщил своей Тени. Но та не унималась:

– Ну давай издадим.

– А ты вообще кто?

– Да у меня тут пара своих заводиков в Прибалтике. Не всё же на мафию деньги тратить. Надо иногда и культуру кормить…

Я до сих пор не знаю, кому и сколько в итоге было заплачено и на что конкретно пошли эти деньги. Сидя буквально на краю света, я мог лишь смутно представлять, как где-то за полмира неизвестные люди ходили по неведомым коридорам, заглядывали в чьи-то кабинеты, кого-то в чём-то какими-то способами убеждали. Я в этом не участвовал – и до сих пор не понимаю, что, собственно, произошло. Но факт остаётся фактом: к концу 1997 года «Овца» в форме маленького покетбука появилась-таки официально в России.

Хотя уже очень известный в сети, на бумаге роман раскрутился не сразу. На дворе – жуткий кризис, ни у кого нет денег, реклама двигается с трудом, книги пылятся на складах месяцами. Но Овца знала свой путь. В 1998 году она забрела в мозжечок молодой журналистки «Независимой газеты» Наталии Бабинцевой. Благодаря доброжелательным отзывам Макса Фрая, Линор Горалик, Бориса Кузьминского, Николая Федянина, Алексея Мунипова, Александра Гаврилова в прессе вышла целая серия блестящих статей о мистическом животном. И у нас наконец-то заговорили о «самом неяпонском японце», которого давно уже взахлёб читает весь мир, и чьи книги могли бы украсить полку даже очень взыскательного читателя.

Процесс пошёл. За пять лет, уже в твёрдом переплете издательства «Амфора», Овца разбрелась чуть не сотней тысяч экземпляров по всей стране. Тираж продолжения – «Дэнс, дэнс, дэнс», который я перевёл к концу 2001-го, – уже за год приблизился к той же цифре. А к 2002 году, вдохновлённые таким успехом, четверо моих коллег перевели и выпустили «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973» и «Хроники Заводной Птицы».

Начиная с 2000-го один, а то и сразу два романа Мураками стабильно удерживаются в десятке бестселлеров газеты «Книжное обозрение». Если сегодня вы наберёте в русском сетевом поиске два слова – «Харуки Мураками», – компьютер выдаст вам более ста тысяч страниц, и число это продолжает расти с каждым днём.

Что ещё можно сказать? Прекрасная работа, Харуки. Отлично, Дзюндзи. Спасибо, Прибалтика – Москва – Питер и все-все-все. Когда каждый делает что-нибудь классное, жизнь определённо становится лучше.

– Жизнь – пустая трата времени?

– В какой-то степени, я полагаю… Но мне, может, и нравится тратить время. На свете столько всего, что я люблю: джаз, кошки… женщины, может быть. Книги. Всё это помогает мне выжить. У меня есть талант, чтобы писать – но мне всё равно часто кажется, что я живу низачем[23].

* * *По поверхности Марса разбросано неимоверное количество бездонных колодцев. Известно, что колодцы выкопаны марсианами много десятков тысяч лет назад. Зачем марсиане их строили, никому не ясно. Собственно говоря, никаких других памятников, кроме колодцев, от марсиан не осталось. Ни письменности, ни жилищ, ни посуды, ни могил, ни ракет, ни городов. Одни колодцы. Земные учёные не могут решить, называть ли это цивилизацией, а между тем колодцы сработаны на совесть, ни один кирпич за десятки тысяч лет не выпал.

– Дерек Хартфильд (1909–1938), «Марсианские колодцы»[24]5. Мосты и тоннели. Обмен опытом. Карта

Рассуждая о японской литературе, не избежать разговора об эстетике «моно-но аварэ» (очарования печалью вещей) с её надчувством, «ёдзё», – категорий, выпестованных в сознании японцев на уровне чуть ли не генетической памяти. Для объяснения этого понятия я часто использую термин, придуманный петербургско-московским писателем, «глобализатором» поэзии хайку Алексеем Андреевым. Вот отрывок из его блестящей статьи «Что такое хайку?»:[25]

Эффект недостроенного мостаПредставьте, что вы гуляете у реки и видите недостроенный мост. Например, он доходит лишь до середины реки; или несколько свай вбиты в дно; или просто руины – несколько каменных блоков на этом берегу, и ещё пара – на том. В любом из этих случаев моста нет. Однако вы можете моментально представить себе этот мост и сказать точно, откуда и куда он ведёт. Примерно так работает поэзия хайку.

Метафоры и сравнения, как правило, дают «уже построенный мост»: почти всегда явно даны две вещи, из которых одна служит для описания другой («годы как пыль» или «алмазная пыль в ночном небе»). Эти пары сцеплены авторским произволом и в таком искуственном, «разжёванном» виде даны читателю. В хайку достигается более тонкий эффект – «построение моста» должно происходить в голове читателя:

Снежинки —пыль на носкахмоих сапог(Пенни Хартер)Здесь нет ничего неестественного – «пыль» в этом случае самая настоящая, а снежинки помогли её увидеть. Но при этом ещё тянется ниточка к некоторому невысказанному ощущению от этого открытия: возникает «мост».

Иными словами, если хочешь, чтобы кто-нибудь очаровался твоим мостом, – не достраивай его до конца. Пусть читатель сам достроит его, в своём воображении – и станет твоим соавтором.

А вот отсюда уже и тянется мостик к «мирам Мураками».

Ибо мосты меж колодцами – это тоннели.

Представим, что там, в темноте подсознания автора, существует разветвлённая сеть тоннелей, нечто вроде огромного и запутанного подземного Лабиринта. С колодцами, водопадами, обеззвучиванием, кракерами, жаббервогами, когтистыми рыбами и прочей нечистью. Для путешествия по которому нам, читателям, неплохо бы составить какой-нибудь План, или Карту. Попробуем нарисовать её, опираясь на опыт тех, кто уже не раз по нему проходил – и выбрался-таки наружу. Живым-невредимым и в здравом уме.

Карта– Зачем тебе Карта? – спрашивает она. – Даже если ты её сделаешь, тебе никогда не удастся покинуть Город… Ты хочешь уйти из Города?

– Не знаю, – отвечаю я. – Наверное, просто хочу узнать о Городе больше. Интересно мне. Кто придумал эти правила жизни? Кто решает, что мне делать и почему? Хочу всё это понять. А что дальше – не знаю[26].

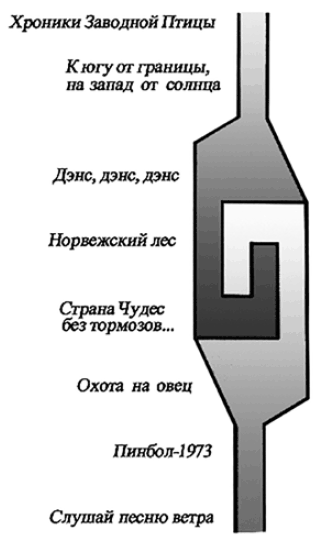

Всё, что Мураками написал с 1979 по 1995 год, японцы разделили на три мини-периода. «Слушай песню ветра» и «Пинбол 1973» – первый период. «Овцы», «Страна Чудес» и «Норвежский лес» – второй. А уже «Дэнс», «К югу…» и «Хроники Заводной Птицы» – третий. В графическом виде это у них изображается так[27]:

Начало пути – период «городской повести», где главный герой осознаёт, что чем дальше, тем больше «теряет себя» (на схеме: тень «собственного я» постепенно бледнеет). Далее, в «Охоте на овец», он отправляется на поиски «того, что потерял». Но к концу романа понимает, что остался с пустыми руками, – и замыкается в своём внутреннем мире. Там, в «запертом колодце подсознания», его эго перерождается. В «Стране Чудес» оно «стучится изнутри», затем отделяется от своего кокона-героя и постепенно, по двусоставной сюжетной спирали (реальный «я» – ирреальный «я», «этот» свет – «тот» свет) выбирается «наружу», обратно в «этот безумный мир». «Городская повесть» плавно трансформируется в «роман ужасов», а депрессивные самокопания героя уступают место описаниям окружающего мира в самых жестоких его, мира, проявлениях. Однако уже в «Дэнсе» внешний мир приобретает замкнуто-детерминированные, «матрицеобразные» формы. Герой снова хочет убежать из захлопывающейся реальности – и в очередной раз переродиться. Уже в «Юге» и «Хрониках» внешний мир всё сильнее размывается, эта реальность вокруг героя окончательно пропадает, а ей на смену приходит «новая ирреальность» – мир, созданный лишь его собственными волей и воображением.

* * *Вспоминаю дискуссии, бушевавшие в гостевой нашего сайта[28] о финалах книг Мураками. В особенности – о том, чем же закончились «Хроники» и «Юг». Обе вещи в финалах оставляли читателей в странном подвешенном состоянии: «Так всё-таки – умер герой или нет? Как всё это прикажете понимать?»

«Понимайте как чувствуете», – советует сам автор. Но вот что говорит прикладная метафизика.

Бытие в буддизме рассматривается как преобразование жизни индивида посредством т. н. «Пути». И в сферу рассмотрения входят только те вопросы, которые связаны с этим преобразованием. Остальные вопросы – о бесконечности мира, жизни, смерти и т. п. – не рассматриваются, так как буддийская мысль исходно фокусируется лишь на психологических проблемах индивида.

Описание Пути – это описание практики перехода психики в стадию Нирваны. Практика этих наблюдений была описания языком, созданным для описания психики в её собственных терминах, а не в терминах внешнего мира. Объяснить эти термины с помощью европейских понятий крайне сложно (если возможно вообще): каждый из них имеет отношение к целому ряду других, всплывающих по ассоциации, и суть двух внешне похожих терминов – европейского и буддийского – ввиду разницы ассоциативных связей может в корне отличаться друг от друга[29].

Заметим: крайне сложно – если возможно вообще…

А кто сказал, что будет легко?

Так, может, всё же дадим слово тому, кто пытается?

6. От потери к потере. «Слушай песню ветра»

– Можно спрашивать как попало?

– Можно, мне всё равно.

– Ты уже умер, да?..

– Да, – очень тихо ответил Крыса. – Я уже умер[30] .

Привет.

Ну как? Ещё не запутался? Так когда умер Крыса и от чего? Почему Овца вселилась именно в него, и как вышло, что он оказался единственным, кто разделался с нею? Да и – разделался ли?..

Стоп, стоп, скажешь ты. Слишком много вопросов сразу.

Но ведь у тебя всё равно ещё куча других осталась, не так ли?

Теперь, когда переведена вся трилогия, давай-ка разложим её по порядку и попробуем отследить спокойно и не торопясь.

В начале «Песни ветра» есть совсем неприметная, но на поверку очень странная фраза:

Эта история началась 8 августа 1970 года и закончилась через 18 дней, то есть 26 августа того же года.

Итак – вся история длится девятнадцать полных дней, уверяет нас герой-рассказчик (подчеркнем: герой, а не автор!).

А теперь посчитай внимательно. И ты увидишь, что в девятнадцать дней «эта история» не укладывается, хоть тресни.

Напомню: 1970 год. Герой, перейдя на последний курс университета, валяет дурака на летних каникулах, дружит со странным парнем по кличке Крыса, знакомится с девчонкой без мизинца – и вдруг получает в подарок по радио песенку «Бич Бойз» от своей полузабытой одноклассницы.

«Сегодня суббота», – объявляет по радио заика диджей, и мы начинаем считать. Второй раз этот же самый диджей появится в самом конце повести[31]. «Снова субботний вечер», – скажет он. И вот тут – неувязочка. Потому что между 8 и 26 августа может быть только две субботы: 15-е и 22-е, но никак не 26-е. Когда же началась и когда закончилась «эта история»? Футболка от радиостанции приходит герою по почте «через три дня». На следующий день он покупает пластинки у девчонки без мизинца, а та признаётся, что «уже неделю» не может найти его номера телефона. Следовательно, вся «эта история» началась за 3 дня до первого появления диджея, а именно – 5 августа? В таком случае, на всю «эту историю» потребовалось три недели, но никак не 18 дней!

Дальше – хуже. Одну из трёх купленных пластинок герой дарит Крысе ко дню рождения – за месяц до самого дня рождения. Дарит, заметим, в баре Джея. Через неделю ему звонит девчонка без мизинца, и он встречается с ней в том же баре (чтобы узнать его телефон, она звонила в бар, и ей сказали, что он уже неделю не появляется, уж не заболел ли). На следующий день («Спасибо за вчерашний вечер, давно так не отдыхала») она приглашает его к себе домой. И говорит, что завтра уезжает из города «на недельку».

Всю эту следующую «недельку» Крыса ходит «как в воду опущенный». При этом просит героя встретиться и поговорить с какой-то женщиной, а потом отменяет свою просьбу («А где подруга? – Не будет подруги. – Как не будет? – А вот так»). Параллельно и Джей замечает, что с Крысой что-то неладно. На этой же «недельке» Крыса очень серьёзно и искренне разговаривает с героем о «вещах, которых не изменить», – и исчезает из повествования.

Неделю спустя «возвращается» девушка без мизинца, которая, оказывается, никуда не ездила. За эту неделю «ей будто прибавилось года три» (аборт). «Когда обратно в Токио?» – спрашивает она. «На следующей неделе», – отвечает он. Если посчитать ОЧЕНЬ внимательно, разговор происходит 27 августа, в четверг. «Следующая неделя» начинается с воскресенья 30 августа (в Японии неделя начинается с воскресенья). Однако герой возвращается 26-го в среду («26 августа – утверждал календарь на стене бара»). То есть – на четыре дня раньше, чем заявляет.

Три дня ДО начала истории, плюс четыре дня ПОСЛЕ её окончания. Куда подевались целые семь дней?

Что за каша? Ошибка? Небрежность начинающего автора, пускай и получившего за литературный дебют премию журнала «Гундзо»?

Или всё-таки что-то ещё?

И вот тут – если представить, что ошибки нет, – начинается самое интересное.

Открываем 5-й том японской «Большой энциклопедии животного мира» – «Млекопитающие». Находим раздел «Мыши, крысы». Читаем:

Мыши (крысы) – животные, обитающие под землёй, – в древних Индии и Египте символизировали смерть… В европейских же странах издревле считалось, что души, разлучённые с телом, принимают форму мышей… Крысы, разносящие инфекцию, отождествлялись у европейцев с детьми, погибшими при родах или в зародыше…[32]

И так далее, в больших количествах – о мышах и крысах, под видом которых души некоторых людей (чаще всего – детей) после смерти продолжают обитать в этом мире.

Иначе говоря, для автора Крыса – символ смерти и перерождения. Или, вполне возможно, он мёртв с самого начала повествования. А сама повесть – история одного лета, в котором герой «зависает» между женщиной из реальной жизни (девчонкой без мизинца) и посланником с того света (Крысой). Где всё разделяется на два параллельных мира – «этот» и «тот».

Если принять это за основу – «каша» со счётом дней наконец-то становится объяснимой.

12 числа в реальном мире герой идёт в магазин грампластинок. Узнаёт, что девушка без мизинца целую неделю не верила, что он «не сделал ей ничего плохого». И лишь неделю спустя признала свою ошибку.

То есть целых семь дней она не жила в его реальности. 12-го сходила в бар, где все героя потеряли, и лишь через неделю вновь захотела с ним связаться. Неделю её просто не существовало в его мире. Эту же неделю Крыса «ходил как в воду опущенный». Как только мы вычёркиваем эту лишнюю, «мёртвую» неделю – всё сходится. Остаётся лишь реальная история. В этом мире, мире живых. С 8-го по 26-е.

Всю эту неделю (а после и на протяжении всей трилогии!) бар Джея выполняет функцию тоннеля меж двух миров. Не случайно именно здесь девчонке без мизинца даёт телефонный номер героя его друг – «высокий такой и странный немножко». Крыса. Привидение, читающее Мольера.

Такие дела.

* * *Я раскрыл блокнот и прочертил посередине листа вертикальную линию. В левую половину я попробовал записать, что в жизни приобрёл, а в правую – что утратил. Всё, что потерял, растоптал, бросил, предал, принёс в жертву ради чего-то другого… Я писал и писал, а список всё никак не кончался[33].

Осознанно или нет, но именно в этом пассаже писатель приоткрывает дверь на свою литературную кухню. И даёт нам первый ориентир – подсказку, как всё это читать.

Линия, прочерченная на странице бумаги, – не что иное, как граница миров. В каком-то смысле – «этого света» и загробного мира. И хотя в более поздних романах понять, который свет «тот», а который «этот», не всегда легко («Ведь реальность то и дело “заглатывает” в себя ирреальность и наоборот. И так, чередуясь, они обе вертят вещами и событиями нашей жизни»[34]) – сама эта линия совершенно чётко расщепляет повествование, сознание героя и наши с вами мозги на две параллельные реальности. На день и ночь. Свет и тьму. Дождь и снег. Утверждение и отрицание. И так далее, и так далее – перечитайте все его романы ещё раз.

Всё, что герою близко и дорого, кончается. Утрачивается, умирает и переходит в иной мир. И это неизбежно. Главные вопросы для автора и его героя в этой книге – как ко всему этому относиться? Как с этим обращаться и сообщаться?

Для коммуникации Мураками решает подключить посредников-медиумов. Это могут быть люди, предметы, явления природы, часто – произведения искусства (книги, кино или музыка), а также определённые места, через которые можно связаться с «тем светом», чтобы получить оттуда Послание, благодаря которому продолжаешь оставаться живым.

Так, в «Песне ветра» мы наблюдаем следующую картину.

Обитатели «того света»:

✓ Одноклассница, заказавшая по радио «Бич бойз»

✓ Крыса

✓ Парализованная девушка на больничной койке

✓ Студентка, изучающая французскую литературу

Люди-медиумы:

✓ Диджей на радиостанции

✓ Бармен Джей

✓ Девушка без мизинца

Тоннели между мирами:

✓ Бар Джея

✓ Квартира девушки без мизинца

✓ Магазин грампластинок

✓ Радиостанция

Наибольшая «нагрузка» в таком общении ложится на бармена и радиоведущего – «медиумов» по роду занятий. Даже фонетическая схожесть их «имен» не случайна. Кличка бармена-китайца придумана американцами, в оригинале состоит из единственной английской буквы «J», и его общность с прозападным (читай: не от мира сего) DJ-ем проступает ещё очевиднее. Так же не случайно герой сравнивает себя и бармена Джея с «парочкой обезьян», а чуть погодя диджей (уже после выходя с героем на связь) обзывает себя самого «собакоподобным комиком». Так, благодаря усилиям двух профессиональных «спиритистов», все мужские персонажи повести наделяются именами животных и «связываются одной цепью».

Цепочку же посланий из «того» мира в «этот» и обратно легко представить в виде траектории, по которой летает шарик пинг-понга. Девчонка «с того света» перекидывает герою песенку «Бич Бойз» через диджея по радио. Шарик налево. Герой в ответ на это идёт в магазин, покупает пластинку и дарит «на тот свет» Крысе. Шарик направо. Парализованная девушка «возвращает» шарик, написав письмо диджею.

«Я вас всех люблю!» – резюмирует диджей, зачитав письмо «оттуда» всем жителям этого мира.

Подобную же чехарду можно отследить и в баре у Джея – по тому, кто и какие песни заказывает в музыкальном автомате. И ещё много где, если поискать. Принцип везде один и тот же.

* * *Солидный российский инфосервер, сетевая энциклопедия «Япония от А до Я» в разделе на букву «М» сообщает (кавычки сохраняю из вредности):

«На становление Мураками Харуки как литератора большое влияние оказало творчество ещё одного, теперь уже забытого американского писателя Дерека Хартфильда (1909–1938), известного тем, что он совершил самоубийство, получив известие о смерти матери»[35].

Ну, что тут скажешь… Очередная литературная провокация удалась! А посему не будем удивляться, если в какой-нибудь очередной претендующей на солидность монографии прочтём, что на прозу Воннегута оказало большое влияние творчество Килгора Траута, а на русские переводы Мисимы – похождения сыщика Фандорина.

После исступлённых поисков в сети и на бумаге нам с Вадимом Смоленским пришлось признать: американского писателя Дерека Хартфильда, к жизни и творчеству которого постоянно апеллирует герой повести «Слушай песню ветра», не существует нигде, кроме как на страницах повести «Слушай песню ветра».

В общем, не скажу за Мураками, но на героя «Песни ветра» проза Хартфильда, несомненно, повлияла, и очень сильно. Без неё он вряд ли долго «протянул» бы в спорах с Крысой – нескончаемых и упёртых, пускай и закамуфлированных под беззаботный трёп за очередной кружкой пива.

Пожалуй, одна из ярких особенностей дебютной повести Мураками и заключается в чётко сбалансированном раскладе: нигилист-Крыса постоянно отрицает любые нормы, в том числе и моральные, – а главный герой, в свою очередь, отрицает сам Крысин нигилизм. При этом, что интересно, аргументов с обеих сторон аккурат поровну. Отрицание и утверждение. Истории героя и Крысы – истории двух антиподов. Ситуации, в которые они попадают, схожи, но реакции двух друзей диаметрально противоположны. Такие дебаты сильно напоминают подсознательные споры любого человека с самим собой. Которые в каждом из нас разрешаются по-своему.

Крыса ближе к финалу теряет женщину, у которой явно произошло какая-то трагедия (аборт?), приведшая к размолвке. Сам Крыса становится всё холоднее, болезненней, его монологи становятся всё абстрактнее, всё оторванней от реальности, – и в итоге он сам исчезает со страниц этой повести (и из этой жизни) насовсем.

Герой же во всяком разговоре с собой ещё пытается зацепиться за какие-то земные, узнаваемые чувства. Рассуждает о человеческой боли, о сострадании к людям, которые болеют, умирают, что-то или кого-то теряют. Портреты других персонажей (не Крысы) становятся всё человечнее, теплее – и разрешаются историей о парализованной девушке, которая не теряет надежды. А также – радиопризнанием одинокого диджея: «Я Вас Всех Люблю».

Считать ли сей лирический «выхлоп» развязкой книги? Или вернуться к названию повести и вспомнить, откуда оно взялось?

Слово автору:

Название повести я позаимствовал у Трумэна Капоте. Один из его рассказов заканчивается фразой: «Ни о чём не думай, ничего не вспоминай. Просто слушай, как поёт ветер»[36]. Но, если честно, это был первый и единственный раз, когда я придумал название после того, как закончил произведение. Потом я уже старался придумать название в первую очередь. Так гораздо легче работается[37].

В спорах героя с Крысой – сколько отрицаний, столько же и утверждений. Наложенные друг на друга, к концу повествования они просто аннигилируются. Будете искать в этих спорах смысл – по прочтении книги перед вами не останется ничего, кроме улыбки Чеширского Кота. Который, впрочем, и является Алисе всякий раз, когда надеяться уже не на что, и открывает ей новый и неожиданный путь. Очень по-дзэнски. Хлопком одной ладони.

Случайно или намеренно, такой расстановкой акцентов Мураками завоевал сердца огромной читающей аудитории Японии 70-х – стремительно индустриализирующейся страны, где последние сантименты 60-х окончательно рухнули, от «великих идей» осталась сплошная «оптимизация потребления» – и молодёжи не осталось ничего, кроме пожизненных кредитов, корпоративной службы до гроба и высасывающих душу хаоса, бесцельности и пустоты.

В России же «бум Мураками» случился в конце 90-х. Кто-то верит в случайности. Я, в последние годы, – нет.

* * *«Все богатые – говнюки! – заявляет Крыса в третьей главе. При этом сам он – из богатой семьи. – Иногда становится невмоготу осознавать, что ты богатый… Бывает, хочется убежать».

«Ну, возьми да и убеги», – говорит ему на это герой-фрилансер, прозябающий от заказа до заказа.

«Люди не рождаются одинаковыми», – цитирует Джона Ф. Кеннеди выдуманная девушка из рассказа Крысы.