полная версия

полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание. 1967 год

А. Пугачёва:

«…у меня была задача, чем, конечно, я тогда убила Марика: не повториться. То есть каждый раз по-разному спеть. И с тех пор я всегда эту песню стараюсь петь по-разному, потому, что её невозможно спеть одинаково. Разные чувства владеют тобой, когда ты поёшь эту песню.

…Мы ведь как с Минковым работали над „Не отрекаются любя“? Песня буквально по крохам складывалась, и форма ее исполнения определилась уже на сцене, во время выступления. Зато сейчас я при её исполнении чувствую себя абсолютно свободно – она позволяет и петь, и говорить, и даже, если хотите, кричать со сцены – и зритель все это прекрасно воспринимает».

Именно с «Не отрекаются любя» (и «Волшебником-недоучкой») Пугачёва впервые появилась в финале конкурса «Песня года», показанного по ТВ 1 января 1978 года. В том же году песня вышла на одной из пластинок двойного альбома «Зеркало души» и с этого момента вошла в постоянный репертуар певицы.

А. Пугачёва:

«…я иногда пою как бы кому-то, говорю ему – „не отрекаются любя“, приходи, не забывай меня, как же ты так можешь? Или наоборот себе, как бы убеждая себя, что не отрекаются любя, надо все вытерпеть, выждать какое-то время, и всё получится… то есть это как бы молитва… себе. Молитва, для того, чтобы остаться сильной в любви. Как Вам сказать? Если у Вас такая ситуация, если Вы эту ситуацию вытерпеть не можете, и жизнь Ваша не складывается хорошо, то уж лучше просто разорвать эти путы, оставаясь любящим человеком. Ведь её – же эту любовь можно носить в сердце при любых жизненных обстоятельствах. Вот это и для меня и значит

– „не отрекаются любя“».

Когда Татьяна Навка с Романом Костомаровым кончили танцевать, я подумала – «Всё, надо ставить точку и возвращаться в книгу…».

Но я рано об этом подумала.

Зазвучала песня в исполнении Мариам Мерабовой, написанная на слова стихотворения Мариной Цветаевой ещё в 1913 году.

На этот раз я сначала прочитала историю этой песни, прежде, чем перенести сюда звучащий «РЕКВИЕМ» сначала исполненный Аллой Борисовной Пугачёвой и теперь звучащий в эту минуту для меня – Мариам Мерабовой.

«История песен на стихи М. Цветаевой……Уж сколько их упало в эту бездну»…

Марина Цветаева очень рано потеряла мать, смерть которой переживала очень болезненно. Со временем это чувство притупилось, а душевная рана зарубцевалась, однако начинающая поэтесса в своем творчестве очень часто обращалась к теме смерти, словно бы пытаясь заглянуть в мир, который ей еще недоступен.

Мамой Марины была – Мария Александровна Цветаева (урождённая Мари́я Алекса́ндровна Ме́йн; 1868–1906) – вторая жена Ивана Владимировича Цветаева, мать Марины Цветаевой и Анастасии Цветаевой.

Цветаева признавалась, что очень надеется в той, другой жизни, встретиться с мамой, которую очень любила, и даже мысленно торопила время, стремясь прожить свою жизнь как можно скорее.

В 1913 году поэтесса написала стихотворение «Уж сколько их упало в бездну…», в котором вновь пыталась определить для себя, что есть жизнь, и чего стоит ждать от смерти. Потусторонний мир Цветаева воспринимает, как некую темную пропасть, бездонную и устрашающую, в которой люди попросту исчезают. Рассуждая о смерти, она отмечает: «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли». Однако поэтесса осознает, что после ее ухода ничего в этом бренном мире не изменится. «И будет все – как будто бы под небом и не было меня!», – отмечает поэтесса.

Сама по себе смерть не пугает 20-летнюю Цветаеву, которой уже довелось столкнуться с этой незваной гостьей. Поэтесса переживает лишь о том, что близкие и дорогие ей люди уходят из этой жизни, и со временем память о них стирается. Тех, кто умер, Цветаева сравнивает с дровами в камине, которая «становится золой». Ветер разносит ее по земле, и вот уже она смешивается с землей, превращаясь в прах, который, возможно, станет основой для новой жизни.

Однако Марина Цветаева не готова смириться с таким положением дел, она хочет, чтобы память о людях была вечной, даже если они этого не достойны. Себя она причисляет именно к той категории будущих покойников, которые не заслужили права войти в историю из-за того, что имеют «слишком гордый вид». Но этой черте характера поэтесса противопоставляет «безудержную нежность», рассчитывая, что, тем самым, может продлить свою земную жизнь хотя бы в воспоминаниях близких людей. «Я обращаюсь с требованьем веры и с просьбой о любви», – отмечает Цветаева. Столь необычная трактовка евангельских истин все же имеет право на существование. Поэтесса не верит в жизнь после смерти в библейском понимании, однако рассчитывает, что сумеет оставить яркий след на земле, иначе само ее существование лишается всякого смысла. Поэтесса не подозревает, что своеобразным пропуском в вечность для нее станут стихи, которые раскрывают богатый внутренний мир этой удивительной женщины, наполненный мятежными и весьма противоречивыми чувствами.

Реквием (Монолог) «Уж сколько их упало в эту бездну…» Песню, в основу которой лег этот цветаевский текст, впервые исполнила Алла Пугачева в 1988 году. Музыку написал известный советский и российский композитор Марк Минков.

Многие музыковеды и поклонники творчества Аллы Борисовны считают «Реквием» шедевром в репертуаре артистки. Сложно с этим не согласиться! Стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну…», проникнутое трагическим ощущением судьбы и горячей жаждой жизни, стремлением оставить в мире свой след, написано в 1913 году юным автором на взлете поэтической славы. Соответственно, строки «…За то, что мне так часто слишком грустно и только 20 лет» в интерпретации Аллы Пугачевой, бывшей на тот момент значительно старше лирической героини, пришлось убрать. Так «Монолог» стал более универсальным, чем авторский текст. Это страстное, не ограниченное возрастными и какими либо-другими рамками обращение к миру «с требованием веры и с просьбой о любви».

Уж сколько их упало в эту бездну,Разверзтую вдали!Настанет день, когда и я исчезнуС поверхности земли.Застынет все, что пело и боролось,Сияло и рвалось.И зелень глаз моих, и нежный голос,И золото волос.И будет жизнь с ее насущным хлебом,С забывчивостью дня.И будет все – как будто бы под небомИ не было меня!Изменчивой, как дети, в каждой мине,И так недолго злой,Любившей час, когда дрова в каминеСтановятся золой.Виолончель, и кавалькады в чаще,И колокол в селе…– Меня, такой живой и настоящейНа ласковой земле!К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры,Чужие и свои?! —Я обращаюсь с требованьем верыИ с просьбой о любви.И день, и ночь, и письменно и устно:За правду да и нет,За то, что мне так часто – слишком грустноИ только двадцать лет,За то, что мне прямая неизбежность —Прощение обид,За всю мою безудержную нежностьИ слишком гордый вид,За быстроту стремительных событий,За правду, за игру…– Послушайте! – Еще меня любитеЗа то, что я умру.1913 год.Часть 4

Рвачёв Владимир Логвинович

Рвачёв Владимир Логвинович (21 октября 1926, Чигирин (Черкасская обл.) – 26 апреля 2005, Харьков)

– выдающийся советский, украинский математик и механик.

Академик АН УССР (1978) (чл. – корр., 1972), профессор, доктор физико-математических наук.

Ректор Харьковского института радиоэлектроники (1964–1967),

заведующий кафедрой теоретической и математической физики Харьковского политехнического института (1969–1970),

заведующий отделом прикладной математики и вычислительных методов Института проблем машиностроения (ИПМаш) им. А. Н. Подгорного НАН Украины (1967–2005).

ВСПОМИНАЕТ ВИКТОРРаботая над проблемой расчёта поверхностей, я где-то прочёл монографию харьковского учёного математика профессора Рвачёва Владимира Логвиновича – "Геометрические приложения алгебры логики" изд. «Техника» Киев, 1967 год, в которой впервые упоминается PR-функция (а много лет спустя в политике появились ПИЭР-технологии).

Меня заинтересовали его работы в области предлагаемой им PR-функции.

Мы списались с ним, и несколько раз встречались на нейтральной территории. Беседы были интересные и для меня – очень полезные.

Предлагаемая им PR-функция могла с успехом применяться при расчёте поверхности горения зарядов любой формы. Для реализации этой задачи надо было разработать алгоритм реализации предложенной функции, чем мы заниматься не стали по причине отсутствия для этого – свободного времени, хотя автор утверждал, что этот метод не очень сложен.

Близким знакомством с Владимиром Логвиновичем Рвачёвым я похвастаться не могу, тем не менее, мне хотелось бы привести здесь информацию об этом уважаемом учёном, которую я почерпнул из ВИКИПЕДИИ…

Родился Владимир Логвинович в 1926 года в Чигирине в семье учителей. Среднюю школу окончил в Ташкенте. В 1943 году поступил в Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, учёба в котором была прервана в связи с призывом на действительную службу в Военно-Морской Флот.

После демобилизации в 1947 году поступил во Львовский университет на физико-математический факультет, где принимал участие в семинарах с академиками М. Я. Леоновым, Я. Б. Лопатинским, В. И. Моссаковским, В. В. Панасюком, Я. С. Подстригачом. В 1952 году с отличием окончил университет и был направлен на работу старшим преподавателем в одну из воинских частей военно-морского флота.

В период с 1952 по 1955 год работал над проблемой, связанной с решением задач о штампе-полосе и бесконечной балке, лежащей на упругом полупространстве, работа завершилась защитой кандидатской диссертации во Львовском университете.

В 1955 году был назначен заведующим кафедрой высшей математики в Бердянском педагогическом институте, где он работал до 1963 года. В этот период организовал работу первого вычислительного центра среди педагогических институтов на Украине.

В 1960 году в Институте проблем механики АН СССР защитил докторскую диссертацию, посвящённую пространственным контактным задачам теории упругости.

Через год получил учёное звание профессора. В 1964–1967 годы был первым ректором Харьковского института радиоэлектроники, а с 1969 года – заведовал кафедрой теоретической и математической физики (впоследствии кафедра прикладной математики) Харьковского политехнического института.

Параллельно с работой в политехническом институте был сотрудником Института проблем машиностроения АН УССР, где возглавлял отдел прикладной математики и вычислительных методов.

В 1972 году был избран членом-корреспондентом АН УССР, а в 1978 году – действительным членом АН УССР.

Научная работа.

В работах в области механики широко использовал результаты бурно развивающихся в 1950–1970-е годы кибернетики, информатики и вычислительной техники. Особое внимание учёного привлекла проблема учёта геометрической информации, характерная для широкого класса задач оптимизации и математической физики, решаемых с помощью ЭВМ.

В 1963 году В. Л. заложил основы новой математической теории

R-функций, возникшей на стыке математической логики, классических методов прикладной математики и современных методов кибернетики. Одним из основных результатов этой теории является решение обратной задачи аналитической геометрии, суть которой состоит в том, что для заданного геометрического объекта требуется написать его уравнение.

Исторически эта проблема восходит ещё к Декарту. Рвачёву удалось решить эту проблему таким образом, что стало возможным строить уравнение любых сложных геометрических объектов (локусов) в виде единого аналитического выражения, представляющего собой элементарную функцию.

В. Л. является одним из основоположников теории атомарных функций.

В частности, им была поставлена задача о нахождении простейшей атомарной функции up(x). Атомарные функции, развитые в работах профессоров В. А. Рвачёва и В. Ф. Кравченко, нашли практическое применение в задачах теории аппроксимации, радиофизики, цифровой обработки сигналов и др. областях.

В. Л. внёс существенный вклад в развитие не архимедова счисления.

В 1989 году предложил новое алгебраически изоморфное классическому исчисление, названное не архимедовым, в котором аксиома Архимеда, сформулированная для отрезков, на которой базируется весь классический математический аппарат, была заменена аксиомой о существовании наибольшего числа. Были опубликованы работы по приложениям не архимедовых исчислений в физике дальнего космоса и сделаны первые нетривиальные выводы о том, что смещения спектров неподвижных объектов в красную сторону не является следствием расширения Вселенной, а идея о её рождении в результате большого взрыва миллиарды лет назад, может быть поставлена под сомнение.

Научно-педагогическая работа

В. Л. – основатель научной школы по методу R-функций, насчитывающей: более 70 кандидатов и 20 докторов наук, 2 членов-корреспондентов НАН Украины.

Среди учеников Рвачёва – члены-корреспонденты НАН Украины Юрий Стоян и Александр Божко, заслуженный деятель науки РФ Виктор Кравченко, 6 лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники.

Общественно-научная деятельность

Возглавлял работу харьковского городского научного семинара «Прикладные методы математики и кибернетики», читал лекции для преподавателей и аспирантов по теории R-функций и её приложениям. Выступал на международных конференциях с докладами по теории R-функций. Был членом президиума Национального комитета по теоретической и прикладной механике, членом редколлегий нескольких научных журналов.

Публикации

Автор и соавтор около 600 научных работ и ряда монографий.

Этот рассказ о Рвачёве В. Л. был опубликован мной на страничках ПРОЗА. РУ. В конце публикаций иногда в разделе – «РЕЦЕНЗИИ» появлялись чьи-то замечания или просто – отзывы.

На этот раз появилась следующая запись…

Где-то в эти годы «Электроизмеритель» выпускал машину "Асор-1 или -2."… Решала сетевые транспортные задачи. Тогда же и выпускали «Экстрему» – АВМ. Решала дифуравнения 6 порядка.

Это было еще до ПКА «Проминь» – видел с перфокартами.

Лично в дипломе (1982) выполнил расчет сетевого графика по своей работе. Впоследствии, все наши разработки на заводе выполнялись по сетевым графикам, наши ОКР полностью определялись сетевым графиком, от техпредложения до серийного выпуска… Сейчас об этом почти забыли…

Благодарю за исторический экскурс! Он ценнее вашего литературного изложения. Нас, технарей, учили правильно излагать техническую суть предмета, причем терминами и определениями…»

Петро Март Нчук12.06.2017 18:31Виктор отметил следующее…

«Петро Мартинович Нчук в своих воспоминаниях подтвердил, что проблема СПУ была в те годы актуальной. Диплом он защитил в 1982 году, используя расчёты поостренного им сетевого графика. А мы в НИХТИ начали работать с этой проблемой СПУ в 1965 году. Причём, в условиях отсутствия типовых методических материалов. Приходилось заниматься с нуля – созданием и внедрением системы СПУ применительно к работам, выполняемым в области разработки ракетных двигателей на твёрдом топливе.

Но мне было приятно то, что публикации на тему работ, которыми мы занимались – кому-то интересны. Их читают и даже делятся своими воспоминаниями…»

Книга в книге

Николай Александрович Макаровец

Глава 4

Прощай, бийск!

Часть 1

С 1967 по 1984-й

Реактор под АНИИХТом.

Есть в Бийске, в районе квартала АБ предприятие: ФНПЦ Алтай.

В советское время оно называлось АНИИХТ и занималось в основном разработкой топлива и двигателей для баллистических ракет. Это сейчас не тайна, а корпус ракеты морского базирования «Тайфун» стоит возле проходной. Раньше всё было строго: подписке о неразглашении, сотрудники КГБ на предприятии…

Но что-то в город все равно просачивалось. И просачивалось главное там делают ракеты. Какие ракеты у нашей советской родины? Ядерные конечно же!

Пытливый ум некоторых бийчан выстроил логическую цепочку: ракеты – ядерный заряд – реактор. Ну а где быть реактору как не под самим АНИИХТом? Так и пошло, собственно повторяя легенды о реакторе под МГУ и под Пентагоном. Сейчас легенда конечно мертва. Но Бер помнит.

На фото внизу та самая ракета «Тайфун» маршевые заряды 1-й и 2-й ступеней которой разработаны в Бийске.

МЕТКИ: Бийск городские легенды реактор ракеты.

Байки – байками, а реальная жизнь не делает остановок…

В этом году, как обычно, меня поздравил Коля Макаровец с женским праздником.

8.03. 67 г.

ТЕЛЕГРАММА В ДЗЕРЖИНКУ ИЗ БИЙСКА

ДУДКО ИРАИДЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ 8 МАРТА ЖЕЛАЮ УСПЕШНО

ЗАВЕРШИТЬ УЧЁБУ ОБОЙТИ СУПРУГА

НИКОЛАЙКоля собирался приехать к нам, но у него не получилось…

Когда Виктор поехал в командировку в Бийск, он заходил в гости к нашим друзьям – Макаровцам. Коля с Викой уже поженились. Мы по-прежнему дружили. Но они в Москве бывали чаще, и, соответственно, приезжали, в основном, они к нам, а у них в Бийске смог побывать только Виктор, находясь в командировке.

Письмо из Бийска.

28.01. 67 г.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГАЯ ИРОЧКА!Сегодня первое воскресенье с тех пор, как я уехал. Были в Новосибирске – холодно и ветрено и за два дня сделали работу и переехали сегодня в Бийск… Поселили нас хорошо. Мы с Женей живём в двухместном люксе на 4-ом этаже со всеми удобствами: телефон, ванна, санузел и гостиная.

Здесь мне пришлось оторваться от комиссии, поскольку дома Коля, а к нему приехала Вика и я все вечера нахожусь у них (хотя она приехала на месяц, я же, тем не менее, немного им мешаю!)

Беседуем на различные темы. Коля переехал на новую однокомнатную квартиру (Бийск 22, Социалистическая 2 Г кв. 13) – в старом доме.

У него ещё ничего нет – только кровать, стол и два колченогих стула, но они и этим довольны. Вика и Коля передают тебе огромный привет и обещали написать. Юра, друг их семьи, Коля и Вика достали 5 кедровых шишек небольших в подарок ребятишкам, а так же мешочек орешков. Так что я нахожусь под бдительным присмотром. Сегодня собираемся на лыжах походить – они достали их и мне. Сейчас собираюсь к ним.

Свои белые рубашки отдал Вике постирать, так что немного эксплуатирую их.

Во вторник закончим свои дела здесь. Потом слетаем в Кемерово дня на два, затем на 1–2 дня залечу в Томск, а потом домой.

В Пермь, видимо, не поедем. Надеюсь в понедельник сразу же быть дома. Постараюсь сделать всё как можно быстрее, не знаю, что только получиться.

Сейчас пойду на почту и дам телеграмму (если почта открыта). Думаю, что позавчера ты закончила сдавать экзамены. Олег, наверное, выздоровел. Привет отцу с матерью. Целую крепко Элю, Олега и, конечно, тебя.

Крепко – крепко целую.

ВИТЯ.В области работы, Коле уже было, чем похвалиться.

Но о его рабочих успехах, о руководителе предприятия, Колином наставнике и друге – Якове Фёдоровиче Савченко и других соратниках в общем деле мы уже рассказали в предыдущих книгах.

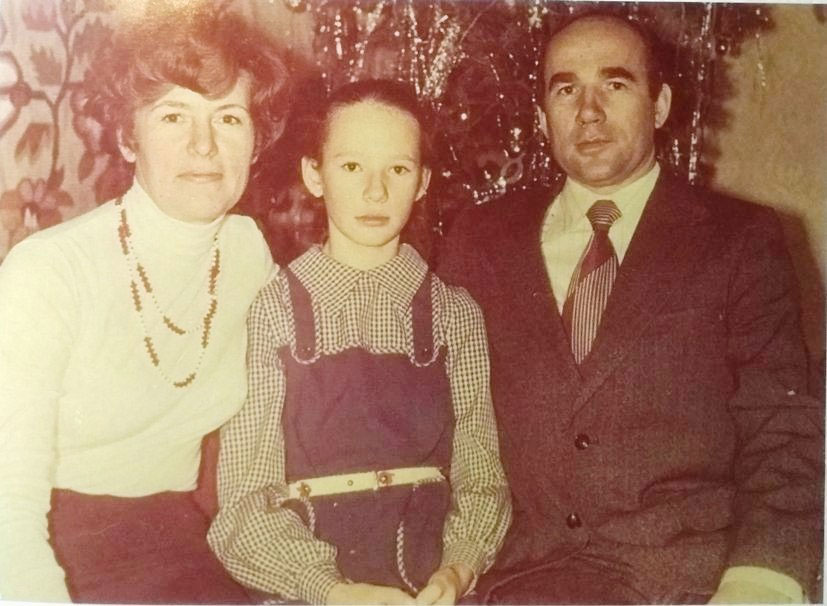

А в этом году нужно обязательно упомянуть о таком важном событии в жизни Коли и Вики – у них родилась дочка.

Назвали её очень красивым именем – Наталья.

Как всегда фотография молодой семьи с дочкой нашлась только одна, и то – на ней Наташа уже – не грудной ребёнок.

Пролетели быстро годы, проведённые Николаем Макаровцем – в Бийске.

Он с женой – Викой и маленькой Натальей собирает вещи, готовясь к переезду в Тулу на новое место работы.

Сейчас он не подозревает, что в Туле им придётся прожить долгие годы – до конца его жизни.

Пока они прощаются с БИЙСКОМ, мы задумались – а всё ли нам удалось рассказать о Макаровцах и их связи с этим, ставшим для них родным городом? И конечно, в том числе нас интересуют воспоминания о наших встречах, общении и дружбе.

В предыдущих книгах мы постарались отразить всё, что знали сами, в основном – о работе и достижениях Николая Макаровца, кончая их свадьбой.

Сейчас нам ничего не остаётся, кроме того, что мы можем ещё раз «пробежаться» по событиям прожитых лет, с начала нашего знакомства и по 1984 год – последний год его работы в Бийске…

Итак…

Наша дружба по понятным причинам была всегда разделена расстояниями. Общались в письмах, чаще – посылались телеграммы. Бывая в командировках – Коля обязательно заезжал к нам, иногда приезжал с Викой.

По разным причинам письма сохраняются не все.

Но часть нашей переписки с Колей сохранилась.

Однажды, когда мы уже прилично поседели, мы отсканировали всё, что нашли и отослали Коле и Вике их письма – нам…

КОЛЯ И ВИКА!!!У нас сохранилась наша немногочисленная переписка. Тем не менее, читая строчки этих писем и записок, вспоминаешь те далёкие минуты нашего общения. Как странно, в памяти всё затянуто былью, как говорят, «былью поросло…». А вот прочитаешь забытое письмо или телеграмму, и, как в проявочных картинках, всплывает далёкое прошлое.

Посылаем вам эти странички. Пусть и они вернут вас в ту счастливую молодость. Ведь, мы, действительно тогда были молодыми и счастливыми.

Поздравительная открытка.

3.03.64 г.

ИРА!Поздравляю тебя с Международным женским днём! Желаю успехов в работе, учёбе, вечно сопутствующего тебя чувства юмора.

ИСКРЕННЕ – Н. МАКАРОВЕЦ.Г. Кролевец.Письмо в Москву из Томска.

3.10.1963 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИРА И ВИКТОР!Поздравляю Вас с 46-ой годовщиной Великого Октября! Желаю Вам всего наилучшего.

Сообщу кратко о некоторых приятных и неприятных событиях. Экзамены сдал, зачислен в аспирантуру. Иностранный язык поехал сдавать в Томск (университет). Там же, ещё до сдачи экзаменов, свалился и пролежал в клинике. Подвело сердце, нервы, сказалась работа без отпуска, не очень приятные командировки. Кое-как подремонтировавшись, сдал экзамен. Сейчас сижу на больничном.

После праздника уеду в отпуск (возможно, в два, я уже могу брать и второй). Вот кратко и всё. Буду ехать домой через Москву. Если всё будет нормально, заеду к Вам.

Привет вашим. До свидания.

НИКОЛАЙ.ТАЛОН К ПОЧТОВОМУ ПЕРЕВОДУ

На 40 руб. От Макаровца Николая Александровича.

Адрес – БИЙСК 22 Алтайского Декабристов 25. кв. 62.

8.04. 64 г.

Для письма:

Здравствуйте, семейство Дудко!

Прошу прощения за задержку. Промотался с «организационными» вопросами. Спасибо за взаимовыручку. Привет Вашим.

Н. МАКАРОВЕЦ.Поздравительная открытка.

27.04.64 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИКТОР, ИРА И ВАШЕ ПОКА «УЗКОМЫСЛЯЩЕЕ» ПОТОМСТВО!Поздравляю Вас с праздником 1-го мая! Желаю успехов в работе и учёбе!

Лично я заполнен сейчас философией, скоро экзамен. Поэтому и пишу Вам такими бюрократскими выражениями. Привет Вашим.

Н. МАКАРОВЕЦ.Письмо в Дзержинку из Кисловодска.

6.11.64 г.

ПРИВЕТСТВУЮ МНОГОЧИСЛЕННОЕ СЕМЕЙСТВО ВИКТОРА ДУДКО!!!Поздравляю его с появлением наследника, жму руку Ирине, не ударившей перед обществом лицом в грязь!

Если я Вас правильно понял, Вы всё стараетесь (пишете диссертацию). Конечно. Это отрадно.

Как вы видите, это письмо пишется с громадным опозданием.

Открытка Виктора совершала путешествие вслед за мной по маршруту: БИСК – КРОЛЕВЕЦ – КИСЛОВОДСК. Вот поэтому я и поздновато поздравляю.

Из-за известного Вам ЧП, я оказался в Кисловодске. Взял путёвку на работе. По пути заехал домой. Родители решили, что мой моральный облик не позволяет отпускать меня одного в такое увеселительное заведение. Так со мной рядом оказался мой отец. Он взял курсовку и также здесь отдыхает.

Вся ерунда у меня проходит, и я думаю, что всё будет нормально.

Молодёжи здесь сейчас мало, и своё свободное время я провожу между отцом – театром – кино и красивыми местами.

Вот кратко сообщение о том, где и что делает Макаровец. Буду в Кисловодске до 22 февраля. Привет нашим общим знакомым, семье Степановых. Всего наилучшего.

Н. МАКАРОВЕЦ,Письмо в Дзержинку из п. Мирный – «п. Мирный, Архангельской области, Гостиница № 1.

22.12.66 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИКТОР И ИРА!Поздравляю Вас с Новым Годом!

Желаю всяческих успехов.

Мне немного не повезло, снова я в «разъезде», что влияет на мои аспирантские планы.

Правда, «удирая» из Бийска, оставил там мороз 40–50 градусов. Ничего, скажу вам я искренне…

Привет от моей супруги, пыхтит в Красноярске над философией, и в январе привезёт студентов на практику. Ну вот и всё.

Н.Поздравьте сыновей – дочерей от меня, и передайте привет родителям. Пишу в спешке…

14.08.73 г.

ИРА, ВИТЯ, САЛЮТ!Очень жалели, что Вы не смогли приехать сюда. Мы здесь не плохо отдохнули. Макаровец резко увеличился в объёме, я стараюсь его догонять.