Полная версия

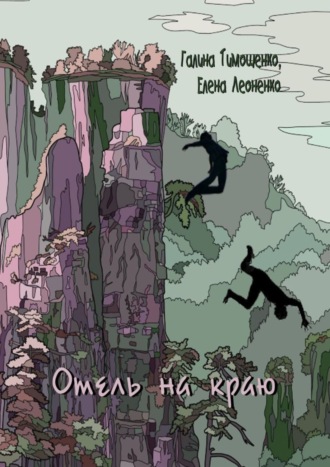

Отель на краю

Он обошел вокруг непрозрачного пакета, словно тот был взрывным устройством, которое ни в коем случае нельзя трогать, а вместо этого нужно немедленно известить соответствующие службы, а они уже пришлют специально обученных людей, чтобы это взрывное устройство обезвредить.

Формы пакет был непонятной, да и размером заметно превышал все те пакеты, с которыми Холуй бывал прежде знакóм. Это доверия не внушало. С другой стороны, у Эйнштейна вроде бы не могло быть никаких особых мотивов послать нового соседа на верную смерть…

Уговаривание самого себя потребовало много времени, но в конце концов Холуй все-таки рискнул и присел на корточки рядом с пугающим пакетом. С великой осторожностью приподнял одну из ручек и опасливо заглянул внутрь.

Внутри лежала двухлитровая бутылка с водой (во всяком случае, так гласила наклеенная на нее заводская этикетка), буханка черного хлеба, пара огурцов, пара помидоров, несколько картофелин, четыре яйца, большая пачка печенья и вакуумная упаковка нарезанной колбасы. Наверное, там было что-то еще, но с первого взгляда рассмотреть, что именно, Холуй не смог.

Внезапно ему пришла в голову страшная мысль, и он снова метнулся к краю пола.

– Эйнштейн! Ау! – тревожно позвал он.

– Ну? – не сразу откликнулся сосед слева.

– Выгляни.

– Зачем?

– Ну выгляни! – взмолился Холуй.

– Лень вставать. Так говори, – бесстрастно проговорил Эйнштейн. Видимо, он отодвинулся от края своего отсека, потому что голос его теперь звучал совсем уж тихо.

Совсем плохо. Значит, даже если не кричать, все равно другие обитатели отсеков услышат. Во всяком случае, Фермер услышит точно – и вряд ли промолчит. Или все-таки промолчит?

Какое-то время Холуй терзался сомнениями, но в конце концов решился и, стараясь произносить слова не слишком внятно, проговорил:

– А туалетной бумаги здесь не выдают? – и замер, с ужасом ожидая реакции Фермера.

Однако отреагировал только Эйнштейн – причем все так же равнодушно:

– Видимо, считают, что мы перебьемся.

– И как же?.. – совсем уж упавшим голосом произнес Холуй, никак не готовый поверить в окончательность такого ответа.

– Да запросто. Ты поройся в пакете. В первый день у меня, например, соль была в бумажку завернута. Потом как-то хозяин даже на пару салфеток расщедрился.

– Хозяин? Значит, он один?

Эйнштейну явно надоело разговаривать, и он коротко бросил:

– Понятия не имею. Отстань.

Холуй обреченно вздохнул и снова полез в пакет. Там под бутылкой воды и в самом деле обнаружился небольшой бумажный сверточек с солью.

Ну допустим, на один раз этой бумаги хватит. Правда, возникнет другая проблема: куда в этом случае девать соль? Но с этим справиться вполне можно, если быстро съесть колбасу.

Стоп. Если съесть ее быстро, то что есть потом? Как часто вообще обновляются запасы продовольствия?

Полный идиотизм. О чем он думает?! Он что, всерьез пытается приспособиться к этим безумным, невесть кем придуманным условиям? Собирается здесь жить? Нет, это невозможно. Нужно как-то докричаться до создателя этого дикого аттракциона и добиться…

Ну да, конечно. Чего добиться-то? Немедленного освобождения?! Можно подумать, за пять дней ни Эйнштейн, ни Фермер, ни дамы их странные не пробовали докричаться и добиться.

А может, и правда не пробовали? Спросить, что ли? Эйнштейн, судя по всему, пока к взаимодействию не расположен, так что остается Фермер. Кстати, почему он так долго молчит?

Холуй осторожно позвал:

– Фермер… Ты не спишь?

Тишина.

– Спишь? – повысил голос Холуй.

Неожиданно снова заговорил Эйнштейн:

– Зря стараешься. Скорее всего, он опять нажрался и спит.

– Нажрался? – растерялся Холуй. – Чего нажрался?

– Водки. Может, самогона, точно не знаю. Вряд ли ему коньяк или виски выдают.

– То есть Фермер здесь как бы на особом положении? – несколько даже обиделся Холуй.

– Мне по его разговорам показалось, что он просто-напросто алкоголик. Может, потому ему и выдают, как ты изящно выразился, спиртное.

– То есть от ломки берегут? Добрые… – брезгливо скривился Холуй.

– Это вряд ли. Думается, тут дело в другом.

Почему-то по тону Эйнштейна Холуй отчетливо понял, что разговор о Фермере закончен, и дальнейшие расспросы в любом случае останутся без ответов. Можно было приступать к наиболее животрепещущим темам.

– Скажи, а как часто здесь еду выдают? – осторожно поинтересовался он.

– Знал бы ты, как мне надоело обсуждать твои физиологические потребности, – высокомерно отозвался Эйнштейн и прочно умолк.

Холуй немного подождал, потом на всякий случай жалобно уточнил:

– То есть к тебе больше не приставать?

Выслушав три минуты молчания в ответ, он тяжело вздохнул и снова безнадежно уставился на продукты, беспорядочно сваленные на полу.

Вдруг со стороны Эйнштейна, но намного ближе и явственнее прозвучало:

– Все-таки, Эйнштейн, гады вы с Фермером. Забыли себя в первый день? Я-то как раз помню.

Мамаша говорила хрипловатым, словно бы сорванным, бесстрастным голосом, и отсутствие в нем каких бы то ни было интонаций странным образом противоречило жесткости ее слов.

– Что ты хочешь знать? Я расскажу.

Холуй воспылал бурной благодарностью к Мамаше за то, что она предпочла обойтись без использования его нового имени – хотя до сего момента ему казалось, что он как-то очень легко принял обидное прозвище и даже внутренне согласился с ним. Правда, именно сейчас, когда он наконец-то получил более или менее свободный доступ к вожделенной информации, его внезапно страшно заинтересовало, что же имел в виду Фермер, когда назвал Мамашу убийцей собственных детей. Ему стоило больших усилий усмирять свое любопытство, но он справился и задал вполне невинный вопрос:

– Правильно я понял, что вы здесь дольше них обоих?

– Да.

Холуй не сразу догадался, что Мамаша не намерена разворачивать свой ответ. Когда же до него это дошло, он понял, что стратегия расспросов подлежит серьезному пересмотру, поэтому до следующего вопроса прошло довольно много времени.

– Кто здесь есть еще?

Он сам плохо понимал, зачем ему это знать, но этот вопрос, во всяком случае, не предполагал односложного ответа – авось Мамаша расщедрится и сама сообщит что-нибудь полезное.

– Только Скрипачка, но она уже третий день молчит. Сначала говорила, а когда мужик из твоего отсека спрыгнул, замолчала.

Холую очень не нравилась тема судьбы предыдущего обитателя его отсека, и он торопливо спросил:

– А почему она Скрипачка? Эйнштейн, как я понял, ученый, Фермер, видимо, фермер…

Тут он сообразил, что продолжение перечисления с мрачной неизбежностью выводит на происхождение прозвища «Мамаша», и замолчал, плохо понимая, как теперь выкручиваться. Однако Мамаша все так же бесстрастно ответила:

– Она в первый день все время рыдала и кричала. Делать нам было нечего, поэтому мы ее слушали. Она действительно скрипачка, но у нее обнаружили рассеянный склероз, и года через два-три года играть она больше не сможет.

Холуй без особого любопытства осведомился:

– А чего было рыдать-то? Получается, еще целых два или даже три года сможет играть.

– Думаешь, на том берегу реки каждое воскресенье будет собираться публика?

Наверное, в устах любого другого человека эта фраза прозвучала бы иронически, саркастически или вовсе издевательски, но произнесенная совершенно ровным безжизненным голосом Мамаши, она не показалась Холую даже насмешливой.

– По-моему, ей лет тридцать, не больше, и она всю жизнь только и делала, что играла на скрипке. Как еще она могла все это воспринять?

Ради сохранения имиджа не полного идиота Холуй снова решил сменить тему:

– А как вы думаете, почему… Ну в общем, почему именно мы?..

– У нас со Скрипачкой довольно много общего, – в первый раз в Мамашином голосе появился хоть какой-то намек на эмоции. – Судя по всему, твой предшественник – в ту же корзину. Почему здесь алкаш Фермер и Эйнштейн – понятия не имею.

Внезапно Холуя как ледяным водопадом накрыло.

– Послушайте, а с кем вы разговаривали перед тем, как сюда попали? Ну, кого последнего вы помните?

– Отца, – все так же бесстрастно сообщила Мамаша. – Ты особо не надейся, мы здесь это уже сто раз пережевывали. От отца я шла ночью по парку, а потом пришла в себя здесь. Фермер где-то напивался и вообще ничего не помнит. Скрипачка была в истерике и ни на какие вопросы вразумительно не отвечала, даже пока говорила.

– А Эйнштейн? – с нескрываемой надеждой поинтересовался Холуй.

– А Эйнштейн все это выслушал и вообще ничего говорить не стал. Он у нас капризный. А ты что – помнишь что-то важное?

Тут Холуй почему-то начал осторожничать и уклончиво пробормотал:

– Я подумаю, может, что и вспомню. Сейчас пока все неясно.

Возможно, Мамаша его вообще не услышала, но настаивать на получении ответа не стала:

– Во всяком случае, тот, кого мы видим, все время один, и никто из наших его не знает. Хотя на таком расстоянии видно плохо.

– Вы видели того, кто все это устроил?! – остолбенел Холуй. – И вы молчите?! Почему же вы мне ничего не сказали?

– А кто тебе это сказал, если не я?

Холуй, боясь разозлить единственный доступный источник информации, поспешно покаялся:

– Извините, я просто очень удивился. А где вы его видите? Когда он еду приносит?

– Нет, еду он вбрасывает каждый день под утро с крыш отсеков.

– А нас? Нас он тоже с крыш вбрасывал?

Так и не изменив своей безразличной интонации, Мамаша ответила и на это:

– Вряд ли. В другом конце отсека есть дверь. Только она закрыта снаружи.

Холуй спохватился:

– Я забыл спросить: а где вы его видели? В смысле – того, кто…

– Слева, – кратко ответствовала Мамаша и без всякого предупреждения вывалилась из разговора.

Убедившись, что больше ничего полезного он пока не услышит, Холуй решил все-таки поесть и продолжить исследование своего нового обиталища.

Как только выяснилось, что никакой необходимости экономить продукты нет, он сразу же ощутил неуемный голод и начал поглощать все, что находилось в пакете. Мгновенно уничтожил целую упаковку колбасы, со смачным хрустом заедая огурцами сочащиеся не слишком аппетитным жиром ломтики. С блаженными стонами выхлебал почти треть двухлитровой бутылки воды. Оторвал здоровенный кусок хлебной буханки и потянулся за яйцами, сомневаясь только в том, насколько удобно будет их чистить жирными от колбасы пальцами.

В этот момент его раблезианская трапеза была прервана издевательским криком Эйнштейна:

– Привет тебе, экспериментатор!

Холуй вздрогнул и выронил-таки из скользких пальцев яйцо, с хрустом шлепнувшееся на пол.

– Предлагаю договор: я задаю тебе вопросы, а ты запихиваешь ответы завтра в пакет с едой! Согласен? – не унимался Эйнштейн.

Холуй вскочил, по пути поскользнувшись на попавшемся под ноги яйце, и рванул к краю отсека.

Оказывается, скала за Эйнштейновым отсеком круто изгибалась вправо и образовывала своего рода мыс, нависающий над поворотом реки внизу. Когда Холуй бросал первый взгляд на открывающийся из отсека вид, ему было отнюдь не до исследования окрестностей. Но сейчас он все равно удивлялся, что смог не заметить такой бросающейся в глаза детали ландшафта.

На самой оконечности скального выступа неподвижно стоял человек, которому предназначалась страстная речь Эйнштейна – до сего момента Холуй даже не подозревал, что тот способен на подобные бурные проявления.

– Рожу твою я разглядеть не могу, прости, но ты хоть кивни, если согласен! – продолжал неистовствовать ученый.

Наступила тишина. Холуй был уверен, что и Мамаша, и неведомая Скрипачка так же напряженно, как он сам, сейчас вглядываются в полускрытую тенью росших на обрыве деревьев фигуру. Видимо, Фермер еще не успел протрезветь, иначе наверняка бы поучаствовал в этом одностороннем разговоре, но остальные наверняка изо всех сил надеются на тот самый кивок, которого требовал Эйнштейн.

Кивка все не было, поэтому Эйнштейн продолжал орать:

– Я все равно спрошу! Тебе-то зачем это надо, ну скажи?! Ты ведь даже за нами не наблюдаешь! Зачем? Ну зачем?!

Фигура слегка качнулась, повернулась и, заметно прихрамывая, быстро скрылась за деревьями: видимо, там скала резко уходила вниз. И в тот момент, когда фигура начала двигаться, у Холуя в голове вдруг всплыло…

Шесть лет назад

…Мишанин шагал по поселку, как всегда, с тихим удовольствием рассматривая с детства знакомые домики. Шум здешних сосен он тоже любил с детства и даже иногда в безветренные дни слегка злился на погоду, не предусмотревшую на этот день ветра и лишившую его, Мишанина, привычного шепота сосновых веток.

Сегодня ветер, по счастью, дул, и дул довольно сильно, поэтому Мишанин наслаждался ощущением собственной полной гармонии с реальностью.

Поселок расположился здесь, в тридцати километрах от города, в самом конце восьмидесятых годов прошлого века. Застой еще не совсем закончился, перестройка не совсем началась – здесь, на Урале, все происходило без особой спешки, с привычным суровым достоинством, – поэтому тогдашние партийные и прочие бонзы успели воздвигнуть здесь свои поместья. На фоне смутных событий поместья им удалось отхватить куда бóльшие, чем получилось бы лет на десять раньше, поэтому основательные дома прятались среди сосен довольно далеко от дороги.

Родители Мишанина в советские времена не относились ни к каким бонзам и рассчитывать на домик в этом роскошном месте никак не могли. Зато когда к середине девяностых волна капиталистических событий в полной мере обрушилась и на Урал, у старшего Мишанина вдруг проявилась невесть откуда взявшаяся деловая хватка, а некоторые из прежних хозяев в новых условиях растерялись и не сумели сохранить свои здешние владения. В результате семья Мишаниных в полном составе переселилась из города в леса.

Поначалу идея переезда Мишанину-младшему совсем не понравилась. Школы в поселке тогда, естественно, не было – значит, ему предстояло каждый день по целому часу тратить на дорогу туда и обратно. Конечно, ездил он туда на впервые появившейся в семье машине – салатовом престарелом «мерседесе», все еще исправно ездившем, хотя и со странным натужным призвуком. Потом старичка сменила менее пожилая «тойота», потом – совсем уж новенькая «вольво».

Дальше машины стали меняться с устрашающей скоростью, но к этому моменту Мишанин-младший вполне смирился с новым местом обитания: во-первых, факт успешности отца был им уже усвоен и в дополнительных подтверждениях не нуждался, а во-вторых, проникшие в поселок бизнесмены совместными усилиями построили здесь школу для своих отпрысков.

В новой школе, вопреки изначальному скепсису привыкшего к прежней школе Мишанина, обнаружились вполне симпатичные личности. На вкус Мишанина-младшего, лидировал среди этих личностей Ромик. Ромик был одним из двух сыновей бесспорной гордости Урала – ученого-химика с мировым именем и несметным количеством государственных и прочих премий. На Ромике природа тоже не отдохнула, посему он ухитрялся быть любимцем одновременно и учителей, и немногочисленных (обучение в новой школе было платным и, соответственно, доступным далеко не всем обитателям поселка) одноклассников.

Сперва Мишанин просто восхищенно наблюдал за великолепным Ромиком издали. Не то что бы ему не хватало смелости или самоуверенности, чтобы завести более тесные отношения с лидером класса: скорее его выжидательная позиция определялась какой-то врожденной недоверчивостью к собственным приятным впечатлениям. Ему всегда трудно было поверить, что нечто может быть таким прекрасным, как кажется с первого взгляда. Однако в случае с Ромиком, похоже, изначальное восхищение оказалось более или менее оправданным, и в конце концов они-таки подружились.

Роли между ними распределились очень быстро: если Ромик был мозгом их тандема, то Мишанин, несомненно, волей. Ромик просто фонтанировал идеями самой разной степени реалистичности и столь же разной степени крамольности, а Мишанин с полным своим удовольствием разрабатывал планы их воплощения. Совместными усилиями им удалось создать общество последователей Шерлока Холмса, вынудить уйти из школы дружно ненавидимую всеми географичку и разобрать на довольно мелкие части воздвигнутый одним из новых жителей поселка ветряк. Ветряк, разумеется, был разобран исключительно в исследовательских целях, хотя его бывшего обладателя это отнюдь не утешило. Некоторые другие идеи заканчивались почти таким же сокрушительным успехом, другие бесславно проваливались на корню, но в целом деятельность тандема вызывала завистливый интерес всей школы и постоянную тревогу родителей и учителей.

Ромик довольно рано решил пойти по папиным стопам и навострился поступать на химический факультет Уральского университета. Мишанину на тот момент было более или менее все равно, куда поступать – лишь бы не пришлось копаться во всякой гуманитарщине: ни русский язык, ни литература, ни общественные науки его никогда не интересовали. Поэтому он с удовольствием присоединился к глубинным изысканиям Ромика в области химии. Ясное дело, изыскания эти далеко не всегда обходились без потерь для школьных помещений и прочих объектов, но это вовсе не уменьшало симпатий молодого, бородатого и восторженного учителя химии к паре юных энтузиастов.

В итоге они оба поступили на вожделенный факультет – Ромик с бóльшим успехом, Мишанин – с меньшим, но все равно уверенно. Их обучение протекало вполне предсказуемо: Ромик блистал, Мишанин просто учился, не привлекая к себе особого внимания.

Точно так же предсказуемо по окончании обучения Ромик сразу же поступил в аспирантуру, закончил ее все с тем же блеском и занялся научной работой. Мишанин же, к тому времени четко определившийся с областью своих профессиональных интересов, начал работать в крупной фармацевтической компании и там на удивление быстро пошел в гору. У него неожиданно тоже обнаружилась склонность к исследовательской деятельности, и через пять лет он возглавил департамент доклинических испытаний.

Все это время Мишанин с Ромиком продолжали жить все в том же поселке и быть друг для друга тем же, чем прежде, хотя встречались уже существенно реже. К тому времени сердце старшего Мишанина не выдержало напряжения бизнесменской жизни, а мгновенно состарившаяся мать Мишанина-младшего переселилась обратно в город, поближе к врачам и больницам. Сам же Мишанин категорически не желал уезжать из поселка, тем более что он уже обзавелся женой и даже ребенком.

А потом все пошло не так, как можно было предположить. В автокатастрофе разом погибли родители Ромика, потом его брат уехал работать в Германию, и Ромик остался в огромном доме, вполне соответствовавшем размерам мировой славы его ученого отца, совершенно один: отсутствием женского внимания он никогда не страдал, но к серьезным отношениям расположен не был. Неожиданно выяснилось, что научный талант Ромика отчаянно нуждался в присутствии великого отца, как кактус – в пусть и редком, но поливе. Справедливости ради надо сказать, что никакого участия в развитии ученой карьеры сына отец Ромика не принимал, но без отцовской харизмы Ромик почему-то начал сникать, хиреть и постепенно вянуть.

Именно тогда Мишанин вдруг поймал себя на том, что его стало раздражать детское прозвище друга. Ясно, что для него самого Ромик всегда будет Ромиком и никогда не станет Романом Владиславовичем, но для других-то?! Было решительно непонятно, почему самого Ромика устраивает, что все кругом продолжают обращаться к нему именно так, невзирая ни на какие научные заслуги и статусы.

Почти сенсационно защитив кандидатскую диссертацию в двадцать четыре года, в нынешние тридцать два Ромик все еще оставался кандидатом, и его статьи появлялись в научных журналах все реже и реже.

Мишанин до сих пор не мог взять в толк, почему Ромик так легко смирился со своей внезапно наступившей научной импотенцией. Первое время он еще пытался как-то Ромика растормошить, потом неуместность его попыток стала слишком уж очевидной, и в качестве последней спасательной операции Мишанин вытащил Ромика на берег Камы, в усольское имение Строгановых.

Когда-то давно, еще в детстве, все мишанинское семейство ездило в Усолье, и Мишанин до сих пор помнил свое потрясение: оказывается, тамошние обитатели так привыкли к постоянным наводнениям, что разработали целую систему мероприятий по выживанию в период половодья. Они даже клали на пол в хлеву плот, прикованный длинной цепью к бревнам избяных стен, чтобы во время наводнения плот вместе со скотом выплывал из хлева. Почему-то именно эти плоты сильнее всего запали Мишанину в память: до гениальности простая идея показалась ему величественным символом человеческой жажды жить. Он до сих пор с веселым смущением вспоминал, как таращил готовые заплакать от восторга глаза на кольца, к которым в былые времена прикреплялись эти плоты, и маялся от невозможности высказать чересчур возвышенные соображения на этот счет кому бы то ни было.

Однако поездку в Усолье Ромик пережил так же меланхолично, как принимал все осложнения своей судьбы. Он безразлично взирал на все, что настойчиво показывал ему Мишанин, послушно кивал и поддакивал в ответ на мишанинские страстные монологи и продолжал уныло общаться с собственными бедствиями.

В конце концов Мишанин скрепя сердце оставил друга в покое в надежде, что тому просто нужно время, чтобы освоиться с новыми жизненными реалиями. Однако за пару лет, прошедших с момента судьбоносной автокатастрофы, Ромик так и не обнаружил никакого намерения к этим реалиям приспособиться. Наоборот, со временем молчаливая меланхолия, в которую он обрушился после смерти отца, трансформировалась в склонность к нудным мизантропическим рассуждениям о непредсказуемости и несправедливости всего сущего.

Мишанин испробовал все, что приходило ему в голову: он развлекал Ромика, издевался над ним, орал на него, игнорировал его, ставил ему ультиматумы… Ничего не менялось.

Постепенно Мишанин стал все чаще ловить себя на глухом раздражении на Ромика вместо острого болезненного сочувствия первых месяцев. Он сам стыдился этого раздражения, но поделать с ним ничего не мог. Чтобы не считать себя совсем уж бесчувственным гадом, он начал навещать Ромика чуть ли не каждый день.

Тут выяснилось, как повезло Мишанину с женой: она не только не злилась на мужа за то, что тот куда больше времени проводит с самозабвенно скорбящим другом, чем с семьей. Она сама старалась почаще забегать в опустевший Ромиков дом, приносила ему всякие собственноручно приготовленные вкусности, даже иногда устраивала у него генеральную уборку, чтобы осиротевший ученый окончательно не загнил, не заплесневел и не затерялся в кучах мусора.

Потом Мишанина стало раздражать еще и неуемное сострадание жены к взрослому мужику, твердо решившему маяться до конца своих дней. Он пытался убедить ее, что такое избыточное сочувствие только укрепляет Ромика в сознании собственной бесконечной несчастности, но жена не унималась. Она даже ухитрилась как-то уговорить Ромика заниматься с Мишаниным-самым-младшим математикой и химией – в безопасных, разумеется, пределах.

В конце концов Мишанин махнул рукой и на это, но свои безнадежные визиты к Ромику не прекратил – скорее всего, просто ради самоуважения, нежели ради какого-то другого результата.

Вот и сейчас он отчетливо ощущал, как по мере приближения к Ромикову дому тихое блаженство от соснового ветра и привычно-милых пейзажей постепенно сменяется таким же привычным раздражением. Зачем вообще нужны эти ритуальные визиты? За каким чертом он раз за разом убеждает себя в том, что не сможет смотреть в зеркало, если не предпримет очередную идиотскую попытку помешать человеку наслаждаться собственными страданиями?! Все равно ведь заранее известно, что будет происходить в ближайшие два часа…

Ромика он застанет на диване с бессмысленно раскрытой книгой на коленях, в которую за сегодняшний день не было брошено ни одного взгляда. Он преувеличенно бодро начнет рассказывать Ромику о последних событиях на заводе, стараясь по возможности избежать какого бы то ни было упоминания о собственных успехах. Ромик будет скучно слушать, даже не обременяясь подавать реплики или хотя бы кивать в соответствующих местах. Потом Мишанин сделает вид, что внезапно страшно проголодался, полезет в холодильник, битком набитый стараниями его же собственной жены, сам все разогреет, накроет на стол и будет уговаривать Ромика поесть. Тот поест, немного оттает и начнет в триста восемьдесят шестой раз язвить в собственный адрес, описывать свои мрачные сны и не менее мрачные соображения последних дней. Мишанин будет его переубеждать, подбадривать и провоцировать, Ромик будет сопротивляться… Потом, когда мишанинское раздражение превысит предел переносимости, он обнимет Ромика, похлопает его по плечу, по спине, выдаст традиционный легкий подзатыльник и с облегчением распрощается до следующего раза.