Полная версия

ТЕПЛОВОЗЫ. Вехи непройденного пути. Издание второе, переработанное и дополненное

для компании H. C. Frick Coke Co. Дата неизвестна.

Фото с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

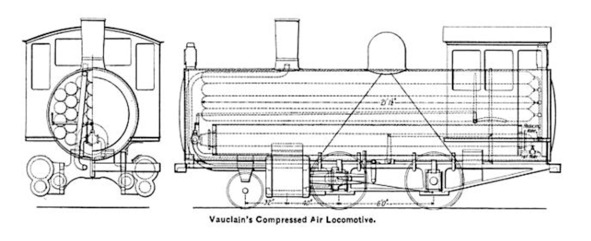

Пневматический локомотив Балдвина с подогревателем воздуха. 1899 г. Фото из журнала «American Engineer and Railroad Journal»,

февраль 1899, стр. 58.

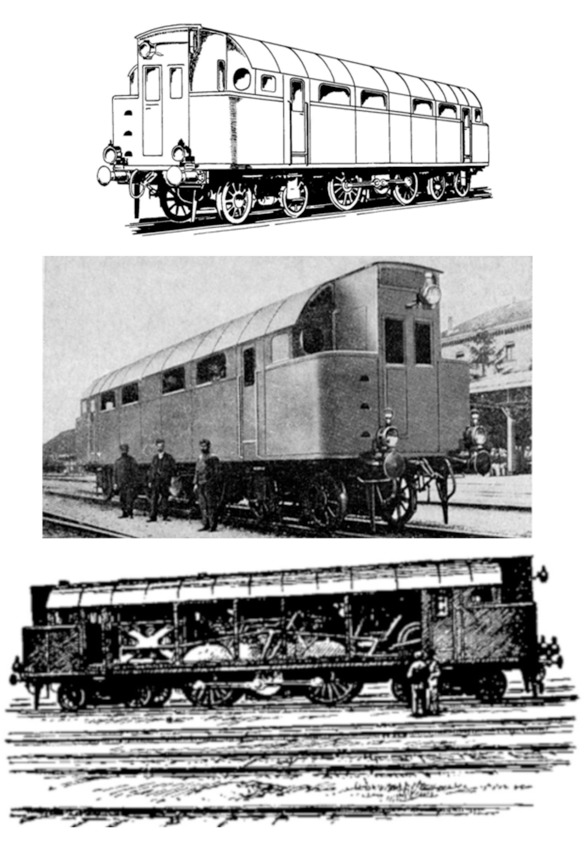

Пневмолокомотивы для западной французской сети12. В 1901 г. Общество Saint-Leonard13 построило четыре пневматических локомотива (№6001 – 6004) для западной французской сети.

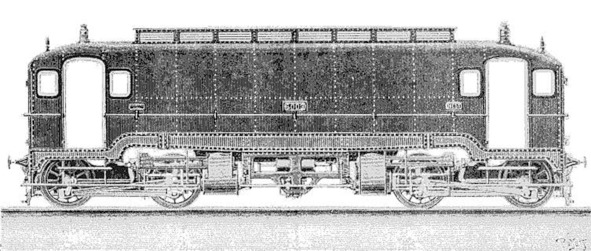

Пневмолокомотив для западной французской сети. 1901 г.

Рисунок с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

Для линий, обслуживающих Бретань и Нормандию, только что был построен новый подземный железнодорожный вокзал Монпарнас около Сены, чтобы разгрузить существующий вокзал на Монпарнасе. Эти линии обычно обслуживались электровозами, которые питались постоянным током напряжением 650 В из третьего рельса. Это напряжение уже широко использовалось на французских трамваях. Однако, поскольку с Парижем было заключено соглашение, исключающее использование паровозов внутри новой станции, были необходимы альтернативные способы тяги при внезапной потере питания. Выбор пал на локомотивы, работающие сжатым воздухом.

Пневмолокомотивы имели две двухосные тележки. Локомотивы могли управляться с любого конца. Воздух запасался в 33 воздушных резервуарах (предположительно цилиндрической формы) в средней части локомотива. Имелся промежуточный резервуар с воздухом давлением 20 ат. Около каждой тележки располагалось два цилиндра: воздух давлением 20 ат поступал в цилиндр высокого давления, расширялся в нём до 10 ат, после чего направлялся в цилиндр низкого давления.

Устройства для зарядки воздухом находились на крыше в обоих концах локомотива. Также в каждом конце были установлены подогреватели, чтобы перед использованием подогреть запасённый воздух, увеличивая развиваемую мощность и предотвращая замораживание цилиндров, поскольку воздух при расширении охлаждался. Локомотивы были оснащены и тормозом Вестингауза, и ручными тормозами.

Мощность локомотивов, по-видимому, была недостаточной, поскольку в 1910 г. они были заменены электровозами. Скорее всего, эти электровозы имели питание от аккумуляторных батарей, поскольку иначе они не могли бы использоваться при отключении электроснабжения.

Сжатый воздух производился на заводе, располагавшемся недалеко от площади вокзала Монпарнас, тремя независимыми группами машинного оборудования. Каждая группа включала в себя питающийся электроэнергией, поставляемой от электростанции Исси по общей электросети, трёхфазный электродвигатель напряжением 5000 В, который служил для привода вертикального компрессора Мекарского мощностью 200 л.с. с частотой вращения 100 об/мин. Завод использовал сжатый воздух давлением 6 ат, поставляемый компанией Compagnie Parisienne, которая распределяла сжатый воздух для энергетических целей через сеть труб под улицами Парижа, и поднимал его давление до 100 ат.

Компрессоры имели четыре цилиндра, и каждый компрессор мог поставлять 2000 кг воздуха в час. Воздух при конечном давлении хранился в шести группах из 20 баков, что имело существенное значение, так как сжатый воздух нужен для запуска локомотивов при перерывах электроснабжения. Рядом находились специальные средства для заполнения воздухоподогревателей (предположительно) горячей водой.

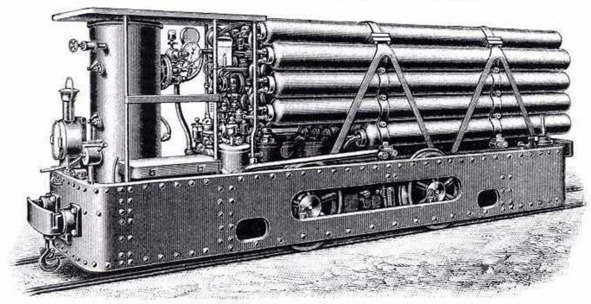

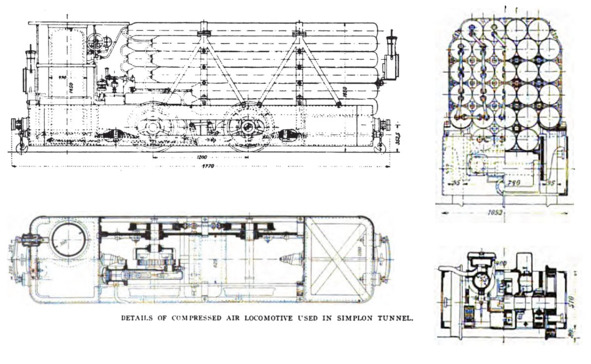

Симплонский пневмолокомотив. 1902 г.

Рисунок с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

Несколько сложных на вид локомотивов на сжатом воздухе были построены для сооружения Симплонского тоннеля швейцарским локомотивостроительным заводом в Винтертуре. Вертикальный цилиндр слева – это резервуар для подогрева воздуха. В статье ниже говорится, что бак был заполнен перегретой водой, то есть водой, которая могла бы перейти в пар, если бы не находилась под давлением. Это увеличивало теплоёмкость воды.

Симплонские тоннельные локомотивы. Симплонский тоннель связывает г. Бриг на юге Швейцарии с итальянским г. Домодоссола у подножья Альп. Строительство началось в 1898 г., и тоннель был открыт в 1906 г. На локомотивах, построенных для строительства тоннеля в швейцарском городе Винтертур, установлено большое количество баллонов для хранения запаса сжатого воздуха, выполненных в виде труб малого диаметра, что свидетельствует о высоком давлении, принимая во внимание тот факт, что локомотивостроителей Винтертура не пугали высокие давления. Некоторые данные, характеризующие этот интересный локомотив, опубликованы в журнале «Compressed Air Magazine».

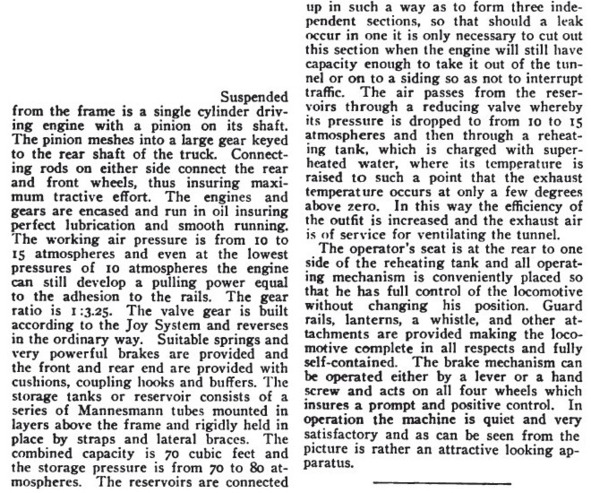

Фрагмент статьи о симплонском локомотиве.

Рабочее давление 10 – 15 ат, в баллонах 70 – 80 ат, что приблизительно вдвое меньше, чем у локомотива Харди (140 ат). Задняя ось приводилась от единственного цилиндра. Это должно было вызывать проблемы мёртвой точки, но упоминания об этом нет. Из журнала «Compressed Air Magazine», июль 1902, №5, p1906 Vol 7.

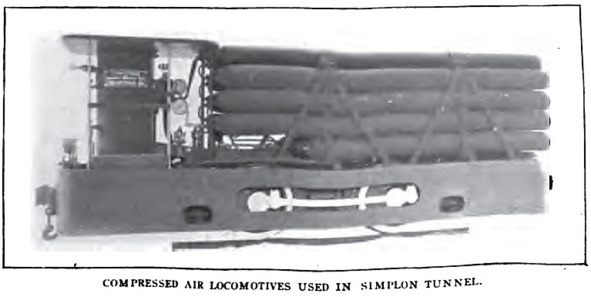

Симплонский локомотив. 1902 г.

Это единственная фотография симплонского локомотива, найденная до сих пор. Из журнала «Compressed Air Magazine», июль 1902, №5, p1906 Vol 7.

Пневмолокомотивы тоннеля Лёчберг. Тоннель Лёчберг длиной 14,6 км находится на линии Лёчберг, соединяющей Шпиц и Бриг в северном конце Симплонского тоннеля в Швейцарии. Строительство началось в 1907 г. и закончилось в 1913 г. В тоннеле использовалось пять пневмолокомотивов, и сначала казалось вероятным, что они были теми же самыми машинами, которые использовались в Симплонском тоннеле, который открылся в 1906 г. Однако баллоны с запасом сжатого воздуха явно очень отличаются. Подтверждая это, «The Engineer» от 8 декабря 1911 г. говорит, что локомотивы Лёчберга были сделаны Thebault, Марли, Франция, а не в Винтертуре, как симплонские локомотивы.

Два больших четырёхосных локомотива с семью баллонами со сжатым воздухом общей ёмкостью 7.5 м3 использовались для работы вне тоннеля. Два поменьше использовались для каменной кладки в тоннеле. Пятый, самый маленький, двухосный локомотив использовался при отделке предварительно пройденных участков тоннеля. Он имел баллоны ёмкостью 3 м3. Давление в баллонах локомотивов составляло около 120 ат.

Сжатый воздух для локомотивов подавался двумя двухцилиндровыми компрессорами типа duplex по 400 л.с. каждый, сделанными Мейером из Мюльхайма. Главные баллоны локомотивов заряжались воздухом под давлением около 120 ат со скоростью 0,3 м3/с. Компрессоры приводились в действие электродвигателями, питающимися от гидроэлектростанции с колёсами Пелтона.

Симплонский пневмолокомотив. 1902 г.

Вид сбоку: нижние воздушные баллоны короче, чтобы иметь помещение для двигателя; план: видно как размещён двигатель; вид сверху: показано соединение воздушных баллонов; поперечное сечение локомотива, показывающее цилиндр двигателя. Из журнала «Compressed Air Magazine», июль 1902, №5, p1906 Vol 7.

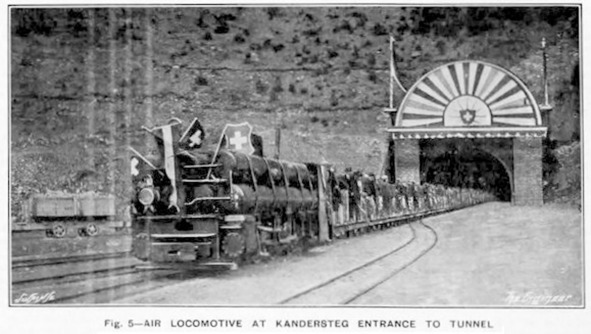

Лёчбергский пневмолокомотив. 1907 г. Фотография праздничного

поезда, сделанная в марте 1911 г., когда тоннель был пройден.

От Фредерика А Тэлбота. «Железнодорожные чудеса мира», т. 1, стр. 109.

Лёчбергский пневмолокомотив. 1907 г. Перезарядка пневмолокомотива в Кандерстеге. От Фредерика А Тэлбота.

«Железнодорожные чудеса мира», т. 1, стр. 109.

Видны горизонтально расположенные цилиндрические баллоны с запасом сжатого воздуха и соединяющий их трубопровод, а также масляная лампа впереди. Будка находится сзади, где стоит человек (по-видимому, одной ногой на педали).

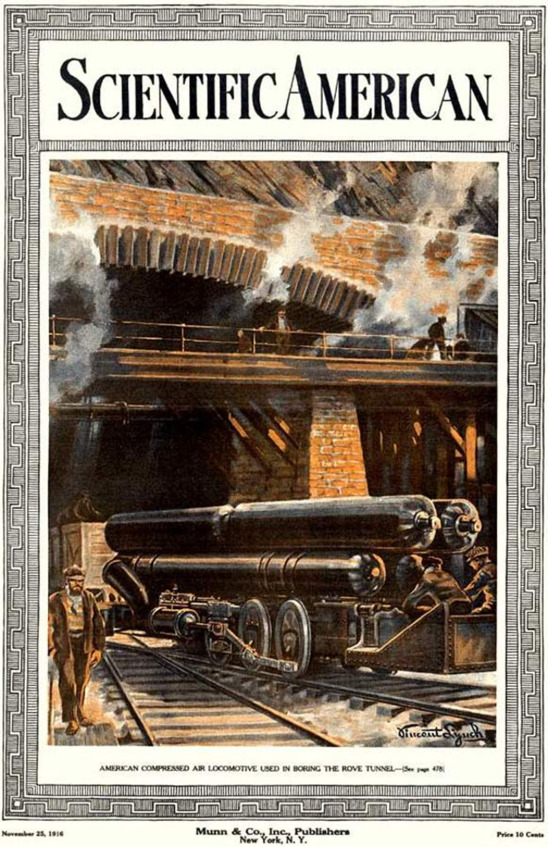

Американский пневмолокомотив.

Фото из журнала «Scientific American», 25 ноября 1916 г.

Пневматический локомотив угольной компании Hudson. 1930-е гг.

Фото с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

Об этой машине ничего неизвестно. Одно время Hudson была дочерней компанией, принадлежащей железнодорожной компании Delaware and Hudson Railroad Company. По всей видимости, все пневматические локомотивы, принадлежащие ей, были списаны к 1940 г.

Пневмолокомотивы для тоннеля Роув. На иллюстрации, приведённой в журнале «Scientific American», показан пневмолокомотив с четырьмя резервуарами в одном из порталов тоннеля Роув – семикилометрового канального тоннеля, построенного между 1911 и 1916 гг. во Франции, чтобы канал Марсель – Рона мог достигать гавани Марселя. Это самый длинный канальный тоннель в мире. В 1926 г. он был сдан в эксплуатацию, но просуществовал менее сорока лет. 16 июня 1963 г. в мергельной зоне произошёл обвал на двухсотметровой длине, в результате которого образовался кратер глубиной 15 м. С тех пор тоннель закрыт для движения.

Никакой информации о локомотиве до сих пор не найдено, но можно предположить, что выхлопной рожок, который виден в передней части локомотива, позволяет отнести его к конструкции Портера. По всей видимости, было четыре резервуара сверху и два снизу. Верхние резервуары кажутся больше нижних.

Немецкие пневматические локомотивы. В пневматических локомотивах часто использовалось несколько баллонов для хранения запаса сжатого воздуха, а не один большой резервуар. Это уменьшало напряжения в металле, что делало баллоны более экономичными в изготовлении. У этих локомотивов резервуары имели разные диаметры. Один такой локомотив изображён в книге, изданной English Universities Press в 1951 г.

Немецкий шахтный локомотив. Начало 1950-х гг.

Фото от Coal-Mining by I C F Statham, Professor of Mining, University of Sheffield. Опубликовано в 1951 г. English Universities Press.

По мнению профессора Стэтхэма, пневматические локомотивы не использовались в английских шахтах. По-видимому, он имел в виду 1951 г., поскольку они, конечно, использовались в Великобритании до 1900 г. Однако эти локомотивы широко использовались в Рурском каменноугольном бассейне в Германии, их количество увеличилось с 617 (в 1919 г.) до 1223 (в 1940 г.).

Сжатый воздух производился на поверхности в многоступенчатых компрессорах и поступал в шахты по трубам диаметром от 28,5 до 50,8 мм. Давление воздуха составляло от 125 до 210 ат. Радиус действия локомотивов находился в пределах 4 ÷ 9,5 км. Использовалось от одного до девяти баллонов, в которые закачивался сжатый воздух, время заряда составляло 1 ÷ 2 мин. Локомотивы, которые поменьше, весили 6 т и развивали мощность 14 л.с., а те, что побольше, весили 10 т и имели мощность около 40 л.с. Рабочая скорость находилась в пределах 9,5 ÷ 11 км/ч, а тяговое усилие варьировалось от 450 до 10600 кгс при трогании с места, и от 240 до 770 кгс при рабочей скорости.

Профессор Стэтхэм не был сторонником пневматических локомотивов. Он считал, что они неэффективны из-за потерь тепла при сжатии воздуха и шумные, не учитывая при этом, что для преодоления последнего недостатка можно использовать глушитель. Хорошо зарекомендовали себя автомобильные глушители, которые не вызывают противодавления. Стэтхэм также указывал на высокие капитальные и производственные затраты. Однако, капитальные затраты были высокими, скорее всего, из-за того, что эти локомотивы построены в относительно малых количествах, вследствие чего экономия за счёт увеличения их производства была небольшой. Что касается производственных затрат, то, возможно, он имел в виду низкую экономичность пневмолокомотивов, поскольку нет никаких видимых причин, объясняющих большие затраты на их эксплуатацию и обслуживание. Эксплуатационные расходы были, конечно, намного меньше, чем у паровозов.

Пневматический локомотив Юнга. Построен в 1955 г. У этого локомотива несколько резервуаров для хранения запаса сжатого воздуха. Все они одинакового размера. Давление в резервуарах 200 ат, мощность локомотива 20 л.с., его масса 5,6 т. Следует отметить, что давление в резервуарах возросло в пять раз по сравнению с локомотивом Диксона.

Пневматический локомотив Юнга PZ 20, построенный в 1955 г.

Фото с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

1.3. Духоход Барановского

В период строительства первой российской магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой основным поставщиком локомотивов и вагонов для российских железных дорог стал Александровский механический завод, находившийся в Петербурге. Во второй половине XIX века, когда появились многочисленные крупные паровозостроительные предприятия, завод постепенно утратил свой приоритет в строительстве паровозов и приобрёл статус Главных паровозо- и вагоноремонтных мастерских Николаевской железной дороги.

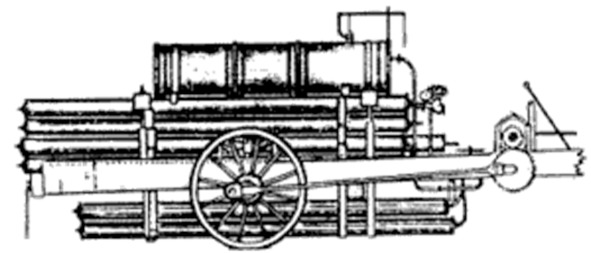

В 1861 г. на Александровском заводе был построен первый в России локомотив, который должен был заменить паровоз. Двигатель локомотива приводился в движение не паром, а сжатым воздухом. Строительством необычного для того времени локомотива руководил его изобретатель С. И. Барановский. Он же дал своему детищу название «духоход» или «духовой самокат». Двигатели, подобные обычным паровым машинам локомотивов, были двухцилиндровыми – по одному горизонтальному цилиндру на каждую сторону локомотива. Но вместо горизонтальных плоских скользящих золотников были введены вертикальные цилиндрические. Привод колёс от двигателя был таким же, как и у паровоза. Поршни каждого цилиндра диаметром 150 мм имели ход 300 мм. Судя по рисунку, который был сделан в 1862 г., на одной платформе находились как двигатель, так и баллоны со сжатым воздухом. Видимо, это был экспериментальный локомотив для проверки идеи на практике. Сжатый воздух, приводящий в движение воздушные машины, помещался в 34 горизонтальных трубах (баллонах) диаметром 150 мм и длиной 2100 мм каждая. Баллоны были соединены между собой трубами меньшего диаметра. Для управления машинами имелись краны, манометр, рычаг с тягой к золотнику. Тендер для воды и топлива отсутствовал. Для двух машинистов соорудили небольшую крытую площадку.

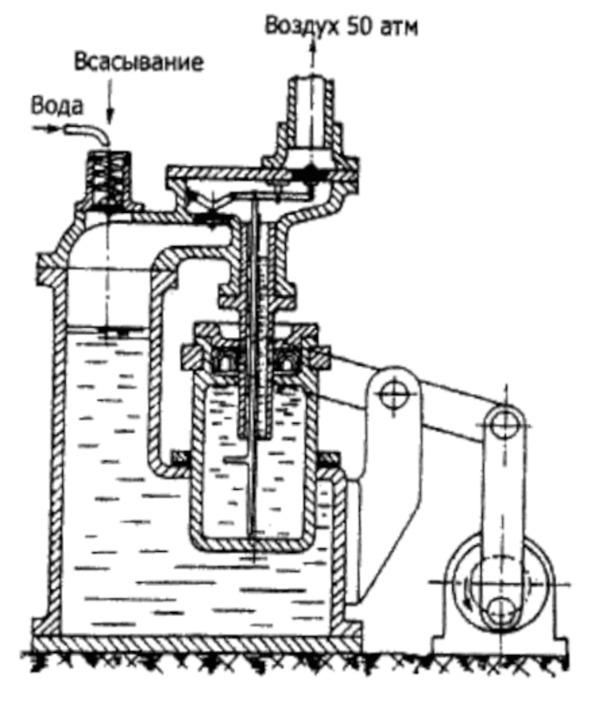

Для духохода, который должен был появиться на железных дорогах, С. И. Барановский предусматривал специальный прицепной вагон. По идее изобретателя, каждый самокат должен был везти за собой духовик – вагон с баллонами сжатого воздуха, после расходования которого в течение 2 – 3 часов машинист отцеплял вагон с опустевшими баллонами, а вместо него прицеплял запасной вагон с заправленными ёмкостями. Поезд, практически не задерживаясь, двигался дальше, а вагон с пустыми баллонами подавался на зарядку. В 1860 г. С. И. Барановский специально для этого сконструировал компрессор.

Воздухосжиматель (компрессор) Барановского. 1860 г.

Иллюстрация к статье П. Кривской «Петербургский „Духоход“», «Наука и жизнь», 2003, №6.

Сообщение об испытании этой уникальной машины на Николаевской железной дороге было напечатано в популярной газете «Северная почта» в разделе «Замечательные новости» в феврале 1862 г. Объявление заканчивалось приглашением «на маленькое начало чего-то большого». Возможность прокатиться на уникальном локомотиве привлекла внимание не только любопытных, но и многих специалистов, интересующихся возможностями применения сжатого воздуха. Прежде всего их интересовало устройство для получения сжатого воздуха (компрессора).

Духоход (самокат) Барановского. Рисунок сделан с натуры. 1862 г.

Иллюстрация к статье П. Кривской «Петербургский „Духоход“», «Наука и жизнь», 2003, №6.

Об испытаниях духового самоката говорил весь Петербург. О техническом новшестве писали газеты и журналы. Например, принимавший участие в поездках на этой уникальной машине П. Д. Кузьминский – юнкер флота, будущий изобретатель первой в мире газотурбинной установки, ученик известных русских учёных И. П. Алымова и Д. И. Менделеева, писал в «Морском сборнике»:

«В газетах прочёл я, что г. Барановский намерен показать публике применение сжатого воздуха к движению по железной дороге. Дав себе обещание непременно побывать на всех трёх опытах, что мне и удалось сделать, я радовался такой новинке, но иногда на меня находили минуты неверия, и я сомневался в выгодном осуществлении этого применения воздуха.

27 декабря в 3 часа пополудни я был на дебаркадере Николаевской железной дороги, где производились опыты с новой машиной. Из локомотивного сарая пришёл локомотив и привёл за собой какое-то собрание труб, окрашенных дикой краской, а около этих труб маленький передаточный механизм прямого действия. К духоходу прицеплен был один вагон, который, разумеется, тотчас же по приходе… был наполнен любопытными, успевшими в него поместиться. Поезд тронулся и громкое «ура!» понеслось за ним…»

После проведённых испытаний началось движение поездов с локомотивом, работающим на сжатом воздухе, которые ходили между Петербургом и Царским Селом вплоть до лета 1862 г. Водил их сын изобретателя Владимир, в будущем выдающийся конструктор и изобретатель артиллерийских орудий, ставших прообразом современной скорострельной артиллерии.

Локомотив был довольно совершенным в техническом плане устройством, использующим передовые идеи того времени. Тем не менее, в том же 1862 г. локомотив был снят с эксплуатации, так как был технически слишком сложен для своего времени.

Глава II

ТЕПЛОВОЗЫ

С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ

2.1. Проблема создания тепловоза с непосредственным приводом и пути её решения

Идея применения для тяги поездов двигателя внутреннего сгорания, обладающего более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с паровой машиной, возникла у российских инженеров ещё в конце XIX века.

Так, в 1894 г. по идее профессора В. Л. Кирпичёва разрабатывался первый русский проект тепловоза, который назывался нефтевозом, поскольку должен был иметь двигатели, работающие на нефти. Таким образом, история отечественного тепловозостроения началась за три года до создания Рудольфом Дизелем двигателя с самовоспламенением от сжатия, рождение которого произошло лишь в 1897 г.

В. Л. Кирпичёв, как и многие изобретатели того времени, пытался связать поршни, перемещающиеся в цилиндрах двигателя, и ведущие колёса локомотива непосредственно. В таких проектах предполагалось для трогания с места подавать в цилиндры пар или сжатый воздух, а после набора скорости – нефть. На нефтевозе Кирпичёва предполагалось применить калоризаторные двигатели, являющиеся предшественниками дизелей. Воспламенение топлива в таких двигателях осуществлялось с помощью калильной головки – калоризатора, а сами двигатели имели относительно низкую степень сжатия. Помимо цилиндров двигателей внутреннего сгорания, предполагалось установить цилиндры, работающие паром. С помощью последних намечалось осуществлять трогание и первоначальный разгон нефтевоза, после чего переходить на совместную работу этих цилиндров с цилиндрами двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, локомотив профессора Кирпичёва был как бы прообразом теплопаровоза.

Появление дизелей в России и организация постройки их на русских заводах вызвали большой интерес к этим двигателям.

В Императорском Московском техническом училище14, Технологическом, Политехническом и других институтах было введено изучение двигателей этого типа. В Обществе технологов, Русском техническом обществе и других технических обществах неоднократно делались доклады по этому вопросу. По созданию конструкций двигателей для тепловозов, а также самих тепловозов деятельно работали конструкторские бюро Путиловского, Коломенского, Харьковского и других заводов.

Однако какой-либо последовательности разрешения тепловозной проблемы в этот период отметить нельзя.

Устройство и первые проекты тепловозов с непосредственным приводом. В 1904 г. работники Владикавказской ж. д. разработали технический проект локомотива, объединяющего паросиловую установку и двигатель внутреннего сгорания. Первым типом подобного нефтевоза был паровоз с дополнительным нефтяным двигателем. В передней части такого локомотива размещалась двухцилиндровая паровая машина, а в задней – двигатель внутреннего сгорания, который имел два воздушных и два рабочих цилиндра. Воздушные цилиндры располагались внутри рамы и подавали сжатый до 35 ат воздух в рабочие цилиндры, расположенные снаружи рамы. При поступлении в цилиндры сжатый воздух захватывал нефть, подаваемую специальным насосом, и вдувал её в цилиндры. Сгорание нефти происходило под влиянием высокой температуры сжатого воздуха при постоянном давлении.

В 1906 и 1913 гг. изучались вопросы улучшения тепловых процессов нефтевоза, а также различные варианты расположения цилиндров и кинематической связи двигателя с движущими осями.

Тепловозы с непосредственным приводом15 характеризуются тем, что их движущие оси соединяются спарниками либо напрямую с валом дизеля, либо с промежуточным отбойным валом, который дизель приводит во вращение. Для езды без топлива дизель должен снабжаться декомпрессионными устройствами по типу приборов беспарного хода на паровозах, причём в этот период будет излишний износ движущихся частей.

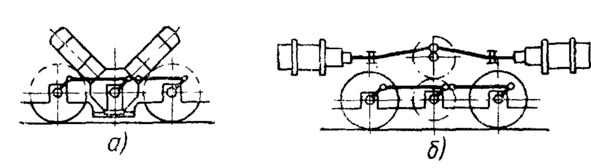

Способы соединения двигателя с колёсами в тепловозе

с непосредственным приводом.

а) по концам коленчатого вала двигателя находятся два кривошипа, соединённые спарниками с кривошипами ведущих осей, причём с целью устранения добавочных сил и моментов коленчатый вал двигателя располагают на линии центров сцепных осей; б) по линии центров сцепных осей ставят отбойный вал, соединяющийся с валом двигателя шатунами или шестернями.

Двигатель внутреннего сгорания предпочтительнее размещать на раме локомотива внутри кузова или закрывая его от окружающей среды капотом; в противном случае требуется применять незамерзающие жидкости для охлаждения двигателя или искусственный обогрев во время стоянок тепловоза. Рама тепловоза должна соединяться с осями при помощи рессор, что способствует уменьшению динамических нагрузок на оси тепловоза и на путь, при этом коленчатый вал двигателя не совмещается с ведущей осью, а служит отбойным валом, от которого передаётся движение осям через дышловую передачу. Двигатель внутреннего сгорания требует наблюдения за работой отдельных деталей во время езды, следовательно, к этим частям должен быть свободный доступ.

Расположение двигателя на раме валом поперёк продольной оси тепловоза имеет преимущество ― при соединении с осями можно обойтись без конических шестерен. Чтобы иметь силу тяги локомотива, ограниченную только сцепным весом, нужно увеличивать размеры цилиндра или их количество. Однако количество цилиндров по условиям габарита ограничивается, поэтому в тепловозах большой мощности необходимо переходить к двигателям типа тандем, так как при поперечном расположении вала двигателя и V-образном расположении цилиндров не получается разместить на раме больше 4 – 6 цилиндров. Мощность двигателя тандем может быть очень большой, но конструкция получается тяжёлой. Лучшее решение может быть достигнуто при переходе к W-образному расположению цилиндров или в виде полузвезды, а также к сочленённым схемам типа Маллета.