Полная версия

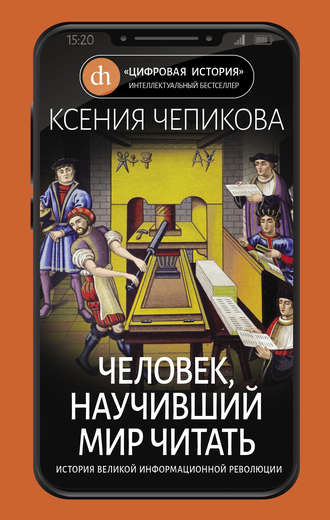

Человек, научивший мир читать. История Великой информационной революции

А работа печатного пресса требовала постоянных затрат вне зависимости от того, как шли дела с продажами.

Необходимы интенсивные капиталовложения, всегда нужно иметь большие суммы в резерве – и это еще одна причина, почему человеку со стороны так непросто было попасть в печатный бизнес. Преодолев все трудности с получением патента, каждый типограф должен был задать себе вопрос: где взять столько денег на начальный этап? Если наследуешь семейное предприятие – там все налажено и капитал уже имеется. А если начинаешь с нуля? А если ты подмастерье без денег и связей?

Возможно, именно по этой причине до Плантена и долгое время после него в Европе не было таких крупных типографий: чем больше предприятие, тем больше текущих затрат, тем больше денег нужно держать в резерве. Но типографский бизнес устроен так, что у печатников просто не могло быть столько свободного капитала. Плантен решил эту проблему. Как – об этом пойдет речь позже.

Книгопечатание – одна из первых отраслей производства, вступившая в фазу настоящего капитализма – следующую фазу после цеховой экономики. Раньше цехи и гильдии регулировали баланс между спросом и предложением, мастеру не приходилось об этом заботиться. Как и сколько производить, решали за него. Типографы – одни из первых, кто должен был следить за этим балансом самостоятельно, изучать вкусы потребителей, делать расчеты, принимать во внимание множество факторов, влияющих на ситуацию на рынке.

Причем книги – явно не предмет первой необходимости, скорее, все еще роскошь. Капризный товар. Чуть ухудшится экономическая ситуация: небольшой кризис, политическая нестабильность, природные бедствия – и их в первую очередь перестанут покупать. Даже самые богатые клиенты – целевая аудитория таких типографов, как Плантен, – становятся осторожными в покупках при первых же тревожных звоночках. Уж они-то знают цену деньгам и понимают про кризисы намного больше, чем простые обыватели. Книги покупают, когда все хорошо и спокойно, а таких периодов в XVI веке было не так уж много. Впрочем, можно говорить о временах относительного спокойствия, когда целевая аудитория чувствовала себя в безопасности.

* * *Париж разочаровал Плантена. Его оптимистические ожидания не оправдались. Во-первых, с мастерской Богара ничего не вышло. То есть умер он довольно вовремя – в 1548 или 1549 году, да и сыновей у него не было. Однако была дочь. На которой и женился коллега Кристофа, подмастерье Мартен ле Жён, естественно, унаследовав мастерскую. На что вообще надеялся Плантен? Вполне логично, что типографию унаследует тот, кто женится на дочери хозяина, а Плантен не мог бы этого сделать при всем желании – он уже был женат. Впрочем, мы не знаем, что за дочка была у Богара – может статься, люди и не верили, что кто-нибудь когда-нибудь может на ней жениться.

Во-вторых, в Париже Плантен столкнулся с той же клановостью, как и в любом другом месте, с той же монополизацией печатного рынка несколькими семьями, в которых патенты, оборудование и клиенты передавались из поколения в поколение. Казалось бы, и ста лет не прошло с изобретения Гутенберга – а уже все поделено. Неизвестно, имелись ли у него реальные шансы получить королевский патент, но даже если имелись – похоже, что-то пошло не по плану.

К тому же, в 1540-х годах книгопечатная индустрия Парижа, по-видимому, достигла пика своего развития, некоего «потолка», выше которого подняться уже не могла. Среди книготорговцев и типографов стали поговаривать о некотором застое, а значит, обострилась конкуренция, вопросы выдачи новых патентов могли решаться медленней.

А еще до Франции докатилась Реформация во всей ее противоречивой красе. В 1547 году на престол вступил Генрих II. Он был ровесником Плантена, так что с детства имел возможность наблюдать, как Реформация расползается по Европе, и любой ценой хотел избежать во Франции немецкого сценария: когда значительная часть аристократии выбрала протестантизм, в корне изменив тем самым политическую ситуацию в Священной Римской империи. Помня, что в германских землях идеи Лютера распространились именно благодаря печатному слову, Генрих обратил свой взор на парижских типографов. Что это они там печатают? Чуть глубже вникнув в ассортимент книжной продукции и вольную атмосферу в среде печатников и книготорговцев, Генрих удивился, почему это безобразие так долго терпел его отец, и принял меры.

Во-первых, повелел всем, кто связан с книжным ремеслом, жить в одном квартале – чтобы легче было их контролировать. Во-вторых, ограничил количество людей, имеющих право заниматься этими профессиями. В-третьих, обновил цензурные предписания. Перед печатью каждый текст должен был получить одобрение теологического факультета парижского университета – теперь запреты от теологов посыпались один за другим. На каждом издании Генрих приказал указывать полное имя и место жительства автора, а также издателя – чтобы в случае чего знать, кого и где искать. Результаты не заставили себя ждать: лучшие типографы начали разбегаться. В 1549 году пришлось бежать в Женеву Конраду Бадию, а в 1551-м за ним последовал знаменитый Робер Этьенн – легенда французского книгопечатания.

Что из названного послужило главной причиной разочарования Плантена в книгопечатном бизнесе Парижа и поводом для переоценки своих целей и перспектив? Поскольку до 1555 года о его жизни вообще мало что известно, на эти вопросы ответа данная книга не даст. Одно можно предположить с большой долей уверенности: в Париже все пошло не так, как он себе представлял. Почему? Потому что после четырех лет работы на Богара он принял решение покинуть столицу и вообще Францию.

Не стоит недооценивать важность этого шага – ведь он, похоже, любил Париж всей душой. Это был «его» город, с которым связаны прекрасные воспоминания о детстве и школе, где живут самые близкие друзья. Город, в который он на протяжении всей жизни снова и снова будет возвращаться. Но сейчас он уезжает.

Так что же, эти годы в Париже – потрачены напрасно? Ни в коем случае! Во-первых, именно здесь Кристоф, похоже, обучился типографскому делу. Во-вторых, познакомился с правилами печатного бизнеса и узнал книжный рынок так, как никогда не узнал бы его у Масе. И, наконец, именно неудачные годы в Париже обеспечили ему мотивацию для переезда в Антверпен, где он сделает то, чего никогда не смог бы сделать в Париже. Среди французских типографов уже некоторое время ходили слухи, что новая северная метрополия – Антверпен – растет как на дрожжах, а книгопечатание там развивается бешеными темпами, так, что однажды затмит сам Париж… Эти люди даже не подозревали, насколько были правы. И уж точно не могли себе представить, что это случится так скоро.

Антверпен – новые горизонты

Современный Антверпен провинциален и очарователен. Город, несмотря ни на что, не утративший волшебство старины. Прекрасно сохранившиеся здания позднего Средневековья, эпохи Ренессанса и барокко, великолепный кафедральный собор, самый настоящий замок – Het Steen, узкие мощеные улочки, уютные кафе… Чудесная атмосфера исторического центра легко переносит в прошлое. В то же время международный порт Антверпена – второй по величине в Европе и семнадцатый в мире. Четыре бриллиантовых биржи: еще недавно 80 %, а теперь только 60 % неограненных алмазов мира торгуются через них; 1600 фирм, занимающихся бриллиантами.

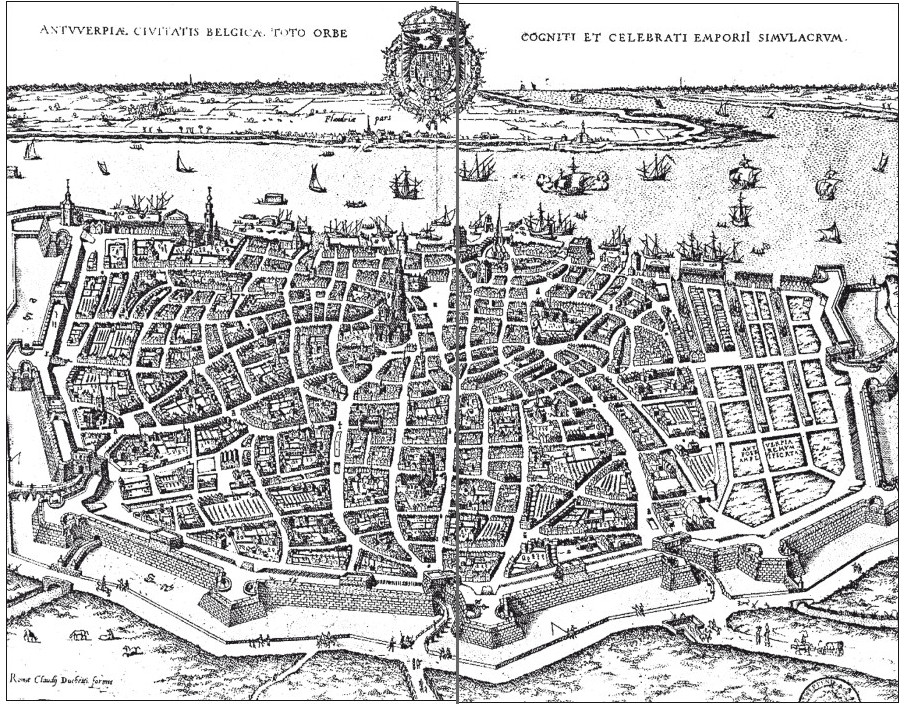

Антверпен. Гравюра Иеронима Кока, около 1557. Городской архив Антверпена

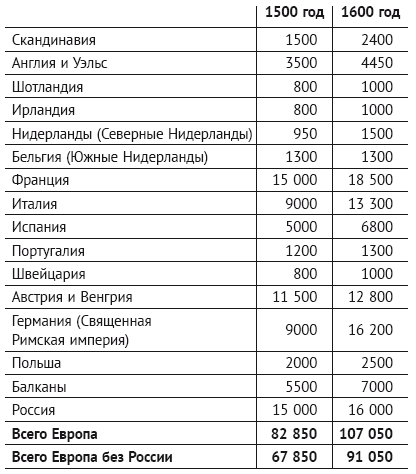

В 1549 году некий неизвестный француз, полный надежд и амбиций, приехал покорять Антверпен. Сегодня фраза «покорять Антверпен» звучит, конечно, смешно. Всего лишь полумиллионный, второй по величине город в маленькой, но гордой стране Бельгии, он играет свою роль в европейской экономике, но явно не принадлежит к числу мировых экономических центров. Но во времена Плантена эта огромная стотысячная метрополия – вторая по величине после Парижа на европейском континенте севернее Альп, центр международной торговли и новых технологий. Чтобы в полной мере оценить ее значение, нужно узнать еще кое-что о населении тогдашней Европы.

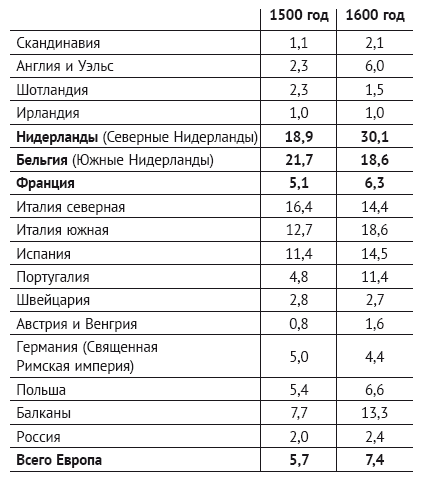

С XI века самым экономически развитым и урбанизированным регионом Европы была Италия. Рим пал и превратился в обиталище кардиналов и понтификов, тон теперь задавали Венеция, Милан и Флоренция – торговые метрополии, насчитывающие к 1300 году по 100 000 жителей. Еще были Генуя и Болонья – примерно по 80 000. Севернее Альп самая урбанизированная территория – Южные Нидерланды (примерно современная Бельгия). Около 1300 года в Генте было 65 000 жителей, в Брюгге – 45 000. А в XVI веке начал расти Антверпен, город на границе Фландрии и Брабанта, достигнув в 1550-х годах впечатляющей цифры в 105 000 жителей. Фландрия и Брабант еще в 1470 году имели 29–33 % городского населения, вместе эти два региона объединяли 45 % жителей всех испанских Нидерландов. В провинции Голландии доля городского населения составляла 44 % – это намного выше всех европейских стандартов. Почему? Все просто: у людей не было выбора. Сырой климат, никаких природных ресурсов, наступающее море… Экологическая ситуация все ухудшалась, и вести сельское хозяйство становилось труднее и труднее. Поэтому народ двинулся в города и занялся ремеслами и торговлей[48].

Испанские Нидерланды (Семнадцать провинций) – территория современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, а также северной части Франции.

В конце XIV века дом бургундских Валуа, заключая браки и политические союзы, начал собирать разрозненные земли этого региона под своим владычеством. В 1437 году созвали Генеральные Штаты как общий парламент.

После гибели последнего бургундского герцога Карла Смелого в 1477 году его дочь Мария вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана I Габсбурга – будущего правителя Священной Римской империи. Мария умерла через пять лет, и Нидерланды отошли династии Габсбургов, которая в 1522 году разделилась на испанскую и австрийскую линии; Семнадцать провинций достались Карлу V – испанскому королю и императору Священной Римской империи, потом его сыну – испанскому монарху Филиппу II.

В 1566 году в Провинциях началась революция, а в 1568 году – Восьмидесятилетняя война за независимость, в ходе которой Нидерланды раскололись на Северные и Южные. Северные в 1579–1581 годах стали республикой со столицей в Амстердаме, а Южные со столицей в Брюсселе оставались под властью испанских Габсбургов до 1714 года, потом перешли к австрийской ветви. В 1795 году их захватила Франция, а после Венского конгресса в 1815 году Северные и Южные Нидерланды вновь объединились – но ненадолго: уже в 1830 году Объединенные Нидерланды разделились на современные Нидерланды и Бельгию.

НАСЕЛЕНИЕ ЕВРОПЫ

(в тыс. человек)[49]

ПРОЦЕНТ ЖИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

(больше 10 000) ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ, %[50]

Выше проводились параллели между XVI столетием и нашим веком глобализации – они справедливы и в данном случае: миграционные потоки росли, люди переселялись в города, причем именно в крупные города, предлагавшие широкий выбор рабочих мест. Для них умение читать и писать означало лучшие карьерные шансы, тем более что открывались все новые городские школы, и возможность получить образование становилась как никогда реальной. И вот уже все больше жителей Нидерландов не только могут, но и хотят читать.

Что было раньше: курица или яйцо? Обслуживало ли книгопечатание изменения экономической структуры или новая экономическая структура возникла благодаря перелому, связанному с книгопечатанием? С одной стороны: в Китае XI века саму технологию наборной печати изобрели, но применения она не нашла. Широкое распространение книгопечатания стало возможным только там, где возникла потребность в новом носителе информации. С другой стороны: смогло бы без книгопечатания возникнуть общество Нового времени? Если бы не было Гутенберга – создал бы кто-то другой что-то подобное? Например, телеграф, телефон и радио изобрели почти параллельно: разные технологии, но смысл тот же – передача информации на расстояние без перемещения ее носителя.

Плантен не был первым, но он угадал тренд: люди, умеющие читать, рано или поздно должны были задуматься о том, что бы еще почитать, кроме Библии и античных авторов, и какую еще информацию можно хранить и передавать с помощью печатной книги. Кристоф Плантен показал им, какую, и предложил, что почитать. Так же Билл Гейтс и Стив Джобс в свое время задумались о том, что еще можно сделать с помощью изобретенного до них компьютера и как его можно применить в повседневной жизни. Они вышли на рынок не с новыми, а с мало распространенными до сих пор продуктами, и объяснили потребителю, для чего они могут ему пригодиться.

* * *Антверпен был удивительным городом. Самым богатым в испанских Нидерландах, через него шла морская европейская и колониальная торговля. В 1500 году он насчитывал 50 000 жителей, а полвека спустя – в два раз больше. Это беспрецедентный, невиданный рост. Еще поразительнее замечание итальянского иммигранта Гвиччардини, который около 1555 года рассказывал, что почти все в этом городе, похоже, умеют читать и писать[51].

Ситуация для тогдашней Европы экстраординарная. Благодаря экономическому буму Антверпен становится центром новых информационных технологий. На ум само собой приходит сравнение: Антверпен – Силиконовая долина XVI века? Такая параллель весьма условна. Но если сравнить уровень грамотности в середине XVI века и уровень компьютерной грамотности в конце XX века, видны общие черты: грамотных в целом мало, но есть места, где они сконцентрированы особенно сильно. И в таких местах вершится история. Обитатели Силиконовой долины Билл Гейтс и Стив Джобс были одержимы идеей поставить персональный компьютер на каждый стол. Переехавший в Антверпен Кристоф Плантен – принести печатную книгу в каждый дом, где умеют читать.

Формально Антверпен находился под властью испанского короля, но это была не Испания – гораздо богаче и гораздо свободней! Мультикультурный и мультирелигиозный город, в котором говорят на множестве языков. Представители разных народов селились не по этническому признаку – как в Италии или остальных Нидерландах, образуя национальные кварталы, – а по профессиональному. Близость друг к другу профессионалов одной отрасли из разных стран неизбежно вела к обмену знаниями и бурному развитию ремесел.

Непосредственная здоровая конкуренция (жители не стремились покупать товар только у «своих») – к высокому качеству продукции. Настоящее экономическое чудо! Привлекательная цель для амбициозного человека, собирающегося начать собственное большое дело?

И да, и нет. Историки утверждают, что 80 % мигрантов, желавших стать жителями Антверпена, происходили из других районов испанских Нидерландов. Следующая по численности группа – выходцы с Рейна, из немецких земель. Французов было мало, и в основном из северной части Франции. Парижане были редкостью[52]. Плантен избрал на наш взгляд, возможно, логичный, но по тогдашним меркам очень необычный путь: переехать за 300 километров в город, находящийся под властью испанского короля, где говорят по-голландски и все еще иногда жгут типографов на костре… с другой стороны, а куда еще было ехать из Парижа? Впрочем, он, похоже, точно знал, что делает[53].

И вот он оказался в Антверпене – без денег, имущества и связей; 21 марта 1550 года став гражданином города, Плантен потратил на уплату пошлины и изготовление официальных бумаг почти все оставшиеся сбережения. Зачем? Причин торопиться у него не было.

Старое правило о том, что стать мастером может только гражданин города, в реальности не действовало для целого ряда ремесел, а для остальных соблюдалось весьма условно: Антверпен старался приманить как можно больше квалифицированных профессионалов и поощрял их открывать мастерские. Более того, в то время как в любом другом месте Европы человека могли просто не пустить в пределы городских стен, если у него не было средств платить местные налоги, в Антверпен пускали вообще всех: каждый мог свободно войти и попытать счастья – спрос на рабочую силу был огромный.

Конечно, у граждан имелся целый ряд правовых и налоговых преимуществ. Но любой приезжий ремесленник вполне мог прожить и без них. Если продержался первый год – именно в течение этого срока город мог без объяснения причин выгнать иммигранта за любую провинность, – дальше все шло хорошо. Многие мигранты специально тянули с получением гражданства: одной из причин было то, что граждане должны были нести «службу» – исполнять определенные общественно-полезные функции (сторожевая служба на городских воротах, участие в управлении приютами для нищих, больницами, сиротскими домами), причем безвозмездно. К тому же за гражданство нужно было заплатить пошлину: для ремесленника это был примерно 20-дневный заработок, для рабочего 70-дневный.

Так или иначе, в 1540-х годах только половина приезжих пожелала стать гражданами. Прежде всего, в этом были заинтересованы неквалифицированные рабочие, хоть у них и не было денег на пошлину. Богатые дельцы предпочитали оставаться мобильными, не привязываясь к конкретному месту, а разница в налогах была для них несущественна. Ремесленники вроде Плантена получали гражданство в случае, если собирались связать свою жизнь с городом и открыть мастерскую.

В чем бы ни крылась причина спешки – об официальных бумагах Кристоф позаботился очень вовремя.

В 1552 году на фоне очередного обострения отношений между Францией и испанскими Габсбургами городской совет выпустил директиву: всем французским иммигрантам надлежит отметиться в ратуше, а тем из них, кто не имеет гражданства, – немедленно покинуть Антверпен и Нидерланды. Депортация потенциальных «вражеских агентов» и «коллаборационистов» – вовсе не изобретение XX века. Назревала война, испанцы опасались вторжения Франции в Нидерланды, и этого было достаточно для депортации местных французов. Плантен оказался среди тех, кому пришлось сообщить о себе в ратуше, но не среди тех, кто принужден был покинуть город. А ведь такое вполне могло произойти: по тогдашним правилам для получения гражданства нужно было прожить в Антверпене четыре года, то есть для него этот срок должен был наступить только в 1553–1554 году. По-видимому, данное правило не всегда выдерживалось строго, иначе типографическому гиганту Officina Plantiniana никогда не суждено было бы появиться.

* * *Плантен покинул Париж глубоко разочарованным, но нашел ли он в Антверпене то, что искал? Да, город стремительно растет. Да, книгопечатание там быстро развивается. Но причем тут Кристоф Плантен? Его в Антверпене, откровенно говоря, никто не ждет. Сотни таких вот подмастерьев каждый месяц приходят сюда в поисках лучшей доли, надеясь получить работу. У каждого – своя судьба, свои мечты и надежды. Плантен – просто один из них, и никто не встречает его у городских ворот с почестями и патентом мастера на золотом блюде. В Антверпене уже имеется десяток печатников и издателей.

Мечты мечтами, но у Кристофа есть жена и маленькая дочка, Маргарита, родившаяся в 1547 году в Париже. На подходе еще одна – Мартина, которая появится на свет в 1550 году. Им нужны кров, еда, одежда. В общем, регистрируясь после приезда в антверпенской ратуше, Плантен в графе «профессия» записывает «переплетчик».

Он снимает жилье на улице, где селятся местные переплетчики, и приступает к работе. По соседству находится улица типографов и книготорговцев Камменстраат, но в ту сторону Кристоф смотреть себе запретил. Теперь он занимается тем, чему когда-то учился у Масе, – работает с кожей, деревом и драгоценными металлами, изготавливая роскошные переплеты для богатых заказчиков. И все-таки он был талантлив! Всего пара лет – и он уже сделал себе имя в переплетном бизнесе Антверпена, оброс знатными клиентами, со многими из которых завел хорошие, даже приятельские отношения. Один из них – Габриэль де Сайяс, испанский сановник, будущий министр иностранных дел короля Филиппа II. Он стал многолетним покровителем и другом Плантена, не раз выручал его из трудных ситуаций, содействовал в получении крупных королевских заказов. Скоро Плантен начинает работать и на городские власти: в 1552 году магистрат заключает с ним договор о переплете административных документов. Это стабильный источник дохода и полезные связи.

Масе учил его переплетать книги, но Кристоф идет намного дальше наставника. В Антверпене он выводит на рынок новый продукт. Если переплеты все равно выглядят как роскошные ларцы – почему в них должны быть только книги? И он занялся производством ларцов и шкатулок, используя технологию отделки, которой обучился у Масе: дерево, орнаменты из разноцветной кожи и воска, цветной лак, позолота. Они предназначались для хранения важных документов и драгоценностей. «Никто ни в Антверпене, ни в Нидерландах не мог сравняться с ним в этом мастерстве»[54], – похвастается позже Бальтазар I. Это была эксклюзивная продукция, быстро завоевавшая популярность.

Рынок предметов роскоши в Антверпене сильно вырос за последние десятилетия: быстро богатеющие горожане стремились тратить деньги. Книги, да еще в драгоценных переплетах – один из показателей богатства и статуса. Ремесленники, производящие подобные товары и торгующие на международном уровне, зарабатывали состояния и часто вместе с крупными коммерсантами принадлежали к числу богатейших людей в Антверпене – даже богаче местной аристократии, которая все еще задавала тон в политической жизни города. Если у них хватало ума вкладывать деньги дальше – в торговлю, в недвижимость, в развитие предприятия, – их капиталы достигали серьезных размеров. Может быть, именно это стало теперь целью Плантена?

С 1553 года он начинает торговать книгами – этому он учился и у Масе, и у Богара. И в этом деле также преуспевает. У Кристофа обнаруживается еще и талант коммерсанта. Или, может быть, он сознательно развивает его в себе. За книгами следуют другие товары: кожа, географические карты, гравюры, льняной текстиль, как раз начинающий входить в моду, – это, например, те самые огромные и неудобные круглые воротники, которые мы знаем по портретам и фильмам. Он продает все, что хорошо продается. В какой-то момент Кристоф обращает свое внимание на еще один предмет роскоши – кружева.

Знаменитое брабантское кружево – чудесные воротники и манжеты тонкой работы можно увидеть на полотнах великих художников XVI–XVII веков. Этим ремеслом занимались женщины. Работа тяжелая, но дающая хороший заработок и уверенность в завтрашнем дне. Существовали крупные мануфактуры, нанимавшие много кружевниц, – их деятельность регулировалось цеховыми правилами. Были индивидуальные предпринимательницы, работавшие на дому и часто достигавшие столь высокого мастерства, что могли продавать свою продукцию по ценам выше рыночных. В письмах Плантен неоднократно жалуется на капризное поведение своих поставщиц: постоянно требуют денег вперед и угрожают продать товар конкурентам. Самая старая из сохранившихся бухгалтерских книг Плантена от 1556 года показывает, что кружевами он торговал в крупных объемах: закупал сырье, выдавал заказы множеству местных кружевных мануфактур, собирал большие партии продукции и отправлял во Францию. Собственно, он был, вероятно, первым, кто начал оптом поставлять во Францию брабантское кружево, где оно вошло в большую моду и стоило дорого.

Кристоф не теряет деловых и личных связей с Парижем, сохраняет даже контакты с бывшей типографией Богара. Мартен ле Жён, тот самый коллега, женившийся на дочке Богара, поставляет ему книги из Франции для реализации в Нидерландах. Есть еще Пьер Гассен – крупный французский коммерсант, Плантен становится его торговым агентом в Нидерландах. Его собственным поверенным в Париже выступает Пьер Порре, через которого Кристоф ведет дела, когда сам не может присутствовать во французской столице. За несколько лет он становится успешным международным коммерсантом, которых так много в Антверпене в эти годы экономического бума.

Но все это не имеет никакого отношения к книгопечатанию. Плантен теперь – один из лучших переплетчиков в Антверпене и все более успешный торговец. Его благосостояние неуклонно растет. Респектабельный, обеспеченный человек, семья и дети – в 1553 году рождается третья дочь, Катарина. Но когда же он успел отказаться от своей мечты печатать книги? Интересно, посещает ли его ощущение, что он занимается чем-то совсем не тем? С момента переезда в Антверпен прошло шесть лет, на дворе уже 1555 год, а он изготавливает шкатулки, торгует кружевами, общается с солидными людьми… С книгами он теперь имеет дело, только вкладывая их в роскошные переплеты, заполняя бухгалтерские бумаги или принимая крупные партии товара из Парижа. Впрочем, книготорговлей, так или иначе, занимались все его предшественники.