Полная версия

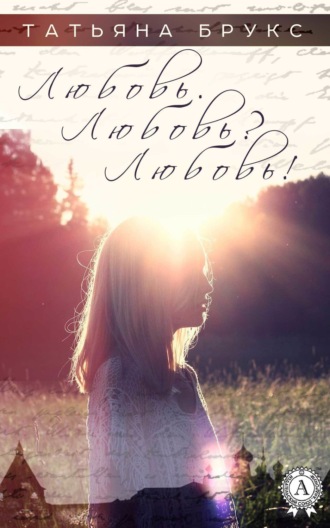

Любовь. Любовь? Любовь!

Татьяна Брукс

Любовь. Любовь? Любовь!

1

Впервые за свои двадцать четыре года Люба настаивала на своём. Впервые в доме по улице Гоголя, где всё это время жили Богдан и Надежда Доля, стрелы напряжения метались между ними, пронзая душу каждого, оставляя в ней маленькое пятнышко от ожога. Люба со своим сердечным другом Сергеем вот уже чуть более полугода живут вместе в квартире, которую он купил, рассчитывая на будущее с Любашей. Ребята готовились поехать в столицу, на Майдан Незалежности, где прогрессивная молодежь собралась отстаивать свои мечты жить в правовой стране, которую хотели видеть в составе Евросоюза. Всё было очень странно и непонятно. После развала Советского Союза, который взрастил Любашиных родителей и в составе которого Украина вместе с четырнадцатью другими странами «дружно делила» беды и радости, хромая на все ноги, кашляя и страдая несварением, пытаясь выжить, проползли лихие девяностые, крепко держась за руки с безработицей, безденежьем с бумажными купонами и нескончаемыми очередями, в которых выстаивали жители страны, богатой лесами, водой и чернозёмом, по нескольку часов. Потом, казалось, всё наладилось. Стали появляться частные предприятия, и люди, хоть и с большим трудом, перестраивались на капиталистический лад, налаживая свой большой, средний или малый бизнес, и выживали кто как мог. Появились какая-то работа и какие-то деньги. Расширились границы возможностей, и украинцы потянулись на заработки в страны Европы и США, стали путешествовать. Но в очередной раз зарвавшийся от жадности неумный руководитель страны решил повернуть движение к демократии вспять. «Назад в советское будущее». Туда, где если ты не политический деятель, не богат или не наследник таковых, то путь в развитые страны заказан. А чего туда ехать? Только зря расстраиваться, глядя на благополучие и устроенность других. А так живешь себе спокойненько в своём тихом болотце, ничего не видишь, не знаешь и думаешь, что так и надо… Ни Любаша, побывав несколько раз у своей бабушки Оливии в Соединенных Штатах и в некоторых европейских странах, ни Сережа, самостоятельно поднявший свой компьютерный бизнес, назад в «светлое советское будущее» идти не хотели.

– Ма-ама, ну как же ты не понимаешь? Я должна поехать. Я ра-аботник телевидения, журна-алист, – Любаша мило заикалась, чуть протягивая гласные. Это совсем не мешало ни ей, ни людям, которые её слушали. Скорее, наоборот, придавало её речи особенную пикантность. – Это моя профессиона-альная обязанность, в конце концов, – быть на передовой событий! Ко-ому, как не тебе, знать.

– Люба, на улице конец октября. Там холод собачий. Где вы будете жить? Ты вообще представляешь, что это такое? Это политика! А политика – это…

Надя больше не могла спокойно сидеть за их «волшебным» круглым столом, без углов и ограничений, где каждый имел равные права голоса, независимо от возраста и положения в семье. Никто не сидел во главе стола, никто не считался главным. Кроме того, круглая форма этой мебели позволяла по окончании решения вопроса взяться всем за руки и дружно произнести что-то типа «мирись, мирись, мирись…» Столу этому было, по крайней мере, лет пятнадцать, если не больше. И во все времена он их объединял, а бывало, что и мирил. Сегодня объединения не получалось. Надя нервничала как никогда. Богдан молчал, угрюмо повесив голову и сжав зубы, и старался на женщин не смотреть.

Надя наконец не выдержала, вскочила так резко, что стул, на котором сидела, едва не перевернулся, и стремительным шагом прошла к окну. За ним порывистый ветер обрывал жёлто-багровые листья на полуголых уже деревьях.

– Ты посмотри! Посмотри, что там творится! Никуда ты не поедешь! И не думай!

Люба уже приоткрыла свой очень похожий на мамин, с верхней губкой домиком ротик, едва тронутый розовым блеском, но тут же закрыла его, так ничего и не сказав.

Надя сначала металась по комнате, потом обрушилась с упреками на Богдана.

– Ну что ты молчишь! Отец ты или кто? Нет, ты посмотри на него! Его дочь собирается отправиться на забастовку, а он как в рот воды набрал! Ты вообще представляешь, что значит сегодня идти против власти?

Богдан сжал кулаки рук, которые лежали перед ним, заиграл желваками, но так ничего и не ответил. Он старался не отрывать взгляда от маленькой крошки на столе. Загадал, если выдержит – смогут избежать скандала. Ему было что ответить, только он не мог этого сказать сейчас. Нет, не теперь. Позже. Поэтому молчал.

– Па-ап, ну скажи маме! Ведь она сама…

– Что я сама?! Что я сама?

– Стоп, – Богдан поднял обе руки вверх, выставив перед собой ладони, встал, – Любаша, – обратился он к дочери, – перед тем как мы дадим тебе ответ, позволь мне поговорить с твоей мамой тет-а-тет…

Люба возмущенно выдохнула. Долго, с почти рычащим звуком.

– Вы дадите мне ответ? Па-ап! Ма-ам! Вы не поняли… Я взрослый человек и решения давно принимаю сама. Я вас очень люблю. Я люблю вас больше всех на свете и именно поэтому еду на забастовку, чтобы у вас могла быть достойная старость, как у бабушки Оливии, например, а у нас – возможность нормально растить своих детей, ваших внуков. Когда-нибудь вы поймете, что я все делаю правильно… Кстати, мы едем не одни, с нами ещё Димон едет, Серегин друг, и Ивась. Всё, пошли, Сережа, – обратилась она к одетому в узкие джинсы и дорогой серый пуловер молодому человеку. Он сидел в углу комнаты в стареньком кресле времен Анны Павловны, молча уткнувшись взглядом в пол. Когда он поднялся, можно было увидеть, что Сергей высок, на целую голову выше главы дома, плечист и строен.

2

С Серёжей Светленко Люба познакомилась почти год назад и сразу же пригласила своего избранника знакомиться с родителями, как делала, впрочем, всегда. У девочки был позитивный и отзывчивый нрав, и поэтому у неё с детства было много друзей всех полов и разного возраста. И с мальчиками она начала встречаться рано, лет с шестнадцати. Они, правда, обнаружив, что девочка умна и целомудренна, скоро теряли к ней интерес и отправлялись на поиск более раскованных особ, оставаясь при этом с Любой друзьями. Что поделаешь, се ля ви, гормоны в юном возрасте заявляют о себе во весь голос, перекрикивая иногда даже здравый смысл.

Знакомство Нади Доли с избранником её дочери произошло во дворе их дома. Надя даже не сразу узнала Любашу, утонувшую в объятиях крупного спортивного хиппи. Ярко-оранжевая бандана с черными черепами, из-под которой выбивались довольно длинные, до плеч, тёмно-русые кудри, обхватывала его голову. На ногах яркие – Надя уж не разглядывала, чего на них было больше – оранжевого, ярко-зеленого или синего, – кроссовки. Он укутал Любу своей расстегнутой найковской черно-серой курточкой с выглядывающей опять же оранжевой подкладкой. Люба грелась, доверчиво прижимаясь к его животу, просунув руки ему под мышки.

Любаша не была маленькой, ростом с Богдана, но она казалась совсем крошкой рядом с этим чересчур харизматичным, по мнению Нади, громилой. И маленькую бриллиантовую сережку в ухе она заметила уже потом, когда дочь пригласила Сережу на ужин, а он запросто пришёл – с собранными в хвост волосами. Правда, джинсы в тот вечер были не так узки, свитер – не столь ярок, чист и выглажен, а кроссовки – черными. Говорил Сергей вежливо и грамотно, вёл себя за ужином раскованно и чувствовал себя, похоже, вполне комфортно. Общаться с молодым человеком было легко и даже приятно. Любаша мило и загадочно улыбалась, открыто глядя на родителей и ласково – на своего друга. Она ему доверяла. Это было видно по всему: и по её улыбке, и по молчанию, и по взгляду, и по непринужденному положению тела.

И когда после ужина семья Доля снова собралась за круглым столом и, обсудив все за и против, решила, что следует узнать человека получше, прежде чем делать какие-то выводы относительно него, Люба была вполне счастлива. А случая, чтобы узнать парня получше, долго ждать не пришлось. Бывает же так! У Богдана на работе полетел компьютер. Он вспомнил: во время разговора Сережа упомянул, что у него свой компьютерный бизнес и сам он – айтишник.

– Любаш, а Сережа мог бы глянуть на мой комп? – спросил он дочь.

– Легко! – бросила дочь, и уже через полчаса Сергей, разговаривая с машиной на своём, совершенно непонятном нормальному человеку языке, порхал длинными, на удивление легкими пальцами над клавиатурой, а Богдан узнал, что Сережу Светленко в кругу друзей называют «гением», имея в виду, что он «лучший хакер всех времен и народов», к которому обращаются в случае надобности даже сильные мира сего. Когда молодой человек, провозившись сутки, «полечил» компьютер Богдана, а затем, поменяв настройки, загрузил несколько полезных программ для Нади, все перестали замечать и серьгу в ухе, и татуировку на руке, и яркость одежд. Кроме всего прочего, Серёжа бережно и внимательно относился к Любаше, и она, по всему видно, была в него влюблена. Очень скоро он стал практически членом их семьи, а позже, опять-таки, через «круглый стол», Любаша съехала к нему в однокомнатную квартиру, купленную, по его словам, на собственные деньги для того, чтобы им с Любашей было где жить. С тех пор прошёл почти год.

3

– Так, стойте. Куда это вы собрались? – Надя сделала шаг вперед.

– Ма-ама. Неужели ты думаешь, что если ты сказа-ала «нет», то я не по-оеду? Мы приняли решение, и я ста-авлю тебя и папу в известность, что сего-одня ночью мы с Сережей едем в Киев по-оездом. Про-ости меня, что я делаю тебе бо-ольно, но… – Люба волновалась, поэтому пропевала больше слов, чем обычно, отчего её речь стала ещё мелодичней. Она хотела подойти к матери и, как она делала всегда, обнять её, но Надя не позволила это сделать, выставив перед собой руки. Люба, не договорив, взяла сумку, сшитую ею из своих старых джинсов, подошла к отцу и обняла его.

Богдан прижал её крепко. Нежно похлопал по спине – он знал свою девочку, она с детства любила похлопывания по спинке – поцеловал в щеку и прошептал:

– Берегите себя, – потом, крепко пожав руку Сергею, добавил: – Держите в курсе. Если нужна помощь, звоните.

– Простите нас, – с глубоким сожалением промолвил молодой человек. У него был потрясающий по звучанию вибрирующий баритон, что придавало молодому человеку ещё больше привлекательности в глазах представительниц женской половины общества.

Надя больше не смогла сказать ни слова, её душили слёзы. Она смотрела на сцену прощания широко открытыми непонимающими глазами, сжав до синевы губы.

Молодые люди, более не оглядываясь, вышли из комнаты, из квартиры, из дома…

– Как… как… как ты можешь? – шевелились губы 56-летней женщины, которая все ещё была красива. Надежда больше не была брюнеткой. Соединение светлых и темных прядей в волосах позволяло прятать наползающую седину. Умело наложенный неброский макияж скрывал возраст. А фигура и вовсе заставляла усомниться в её годах. Подтянутая, со стройными и длинными для её небольшого роста ногами, она напоминала ту тридцатилетнюю Надю, которую Богдан любил и боготворил. Ничего не изменилось с тех пор. Она осталась для него единственной Женщиной, желанной и любимой. Его болью, его позором, его искуплением и его наградой.

Богдан подошел к жене и замкнул её в объятия своих крепких рук.

– Ты… пусти…

– Не пущу, – он ещё крепче прижал её к своей груди, и она вдруг громко разрыдалась. Взахлёб.

Ему только этого и надо было. Он хорошо знал свою жену. Опытная, сильная, умная женщина, она будет мучиться и держаться до последнего. А ей необходимо «выпустить пар», выплакаться, иначе поднимется давление – здоровье-то после всех жизненных перипетий было не слишком хорошим. Богдан крепко, но бережно прижимал к себе свою жену одной рукой, а другой – гладил её волосы. Затем наклонился, коснулся губами влажного виска, на котором уже опять показалась седина, взял обеими ладонями её лицо и поцеловал её глаз, затем второй.

– Не волнуйся, Наденька, все будет хорошо. Ты воспитала замечательную дочь… Я горжусь ею…

Надя как будто не слышала мужа.

– А что, если с ней что-нибудь случится? Это же политика… – всхлипывания не давали ей возможности говорить связно, – такое грязное и опасное дело.

– Ты же знаешь, с нашей Любовью ничего плохого случиться не может. Ты же знаешь это, правда? – Богдан с нажимом выделил имя их дочери, отстранился от жены, чтобы посмотреть ей в лицо. – Ведь знаешь? А потом… она же твоя дочь! – теперь Богдан сделал ударение на слове «твоя» и издал звук, похожий на короткий заикающийся смешок.

– Что ты имеешь в виду? Почему ты смеёшься? Ты хочешь сказать, что она не твоя д… ах! Да ты посмотри, у неё же твоё лицо, глаза, нос, рот… Э-э-э, нет, рот, пожалуй, мой, – Надя тоже заулыбалась. Не слишком радостно, одними губами, но лицо более не выражало страдания.

Мышцы тела тоже несколько расслабились. До сих пор Надя чувствовала, что её нервы – как нить, туго смотанная в клубок. Теперь клубок смочили вниманием, добротой и любовью, нить растянулась, клубок стал не таким тугим. Пока она говорила, Богдан довёл её до их знаменитого круглого стола, усадил на стул и пошёл на кухню ставить на плиту чайник.

– Я сейчас травки заварю… успокаивающей… по рецепту Анны Павловны, – услышала Надя оттуда.

Она ждала, когда её муж соизволит объясниться. Надя тоже хорошо знала Богдана. Его нельзя было торопить, на него нельзя было давить и чего-то от него требовать. Он всегда решал сам, когда придет время для объяснений. Наконец он вышел из кухни.

– Я вспоминаю, – мечтательно закатив глаза, начал Богдан, – нашу с тобой встречу…

– Ой, не напоминай, это было ужасно. Я, пьющая несчастная калека в инвалидном кресле, и Алка – умница и красавица в обалденном пышном платье…

– Нет-нет, не эту, другую встречу, хотя та, о которой ты говоришь, самая главная. Именно она и положила начало всему нашему счастью.

– Счастью? Тоже скажешь, через столько пришлось пройти…

– Но прошли же!

– Прокарабкались, можно сказать, – покачала головой Надя.

– Но я говорю о другой встрече, – продолжил Богдан, – в Чернобыле, когда я увидел одну очаровательную журналистку, уговаривающую настоящего полковника, чтобы он ей разрешил остаться в зараженной, очень опасной зоне ещё на три дня. Было такое?

– Было, – вдохнула Надя, – но Любаша же другая! – тут же возразила она.

– Какая же она другая? Она – вылитая ты.

– Не-ет, она добрая. Она всех любит, обнимает, целует, жалеет. Она вообще как не от мира сего. С самого детства. Помнишь, всех собак, котов во дворе кормила, я уже не говорю о нашем Сирке, – Надя наклонилась и потрепала по холке старого бурого пса, который постоянно грел её ноги. – Кого только она в дом не тащила, – Надежда покачала головой и улыбнулась.

– Ну, и что же тут отличного от тебя? Ты тоже Костика среди ночи разбудила, чтобы он мчался тебе Виолу спасать, что, забыла? Или как ты за Клёпой убивалась, когда она старенькая – сколько ей было? лет тринадцать? – умерла?

По комнате поплыл запах мяты, ромашки и чабреца… Надя вдохнула легкое ароматное облако. Мышцы на лице расслабились, взгляд потеплел. Богдан разлил чай по чашкам.

Время наложило отпечаток и на него. Небольшой выпирающий над ремнем животик. Черты лица округлились, казалось, стали более мягкими. Седина рассыпала «соль и перец» по всей голове, осев в большей степени на висках. И только глаза, карие с зеленым, оставались молодыми и яркими и смотрели на сидящую перед ним женщину точно так же, как чуть больше двадцати пяти лет назад, когда, лежа в палате интенсивной терапии после пересадки костного мозга он сделал ей предложение.

– Сейчас, минутку…

Надя, достав из кармана спортивных брюк, которые носила дома вместо халата, мобильный телефон, нажала кнопку быстрого набора.

«Номер отключен или находится вне зоны досягаемости», – сообщила вежливая телефонная «девушка».

– Хм, не отвечает…

– Ну, может, собирают вещи или поспать легли перед отъездом. Не волнуйся, увидит, что ты звонила, и перезвонит. В конце концов, ничего плохого ребята не задумали. Ну, поедут, ну, потусуются с себе подобными. Что тут такого? Да и Сережа с ней. Он любит её и в обиду не даст.

Надя вздохнула, покачала головой, но ничего не ответила. Положила телефон перед собой. Богдан знал эти жесты. Покачивание, рассеянный взгляд. Забеспокоился.

– Ты… ты что-то видела?

– Нет, не видела. Но неспокойно мне. Неспокойно, и всё.

– Надюша, не переживай. Вот увидишь: все будет хорошо, – Богдан отвернулся и подавил в себе желание вздохнуть, у него тоже на душе было тревожно. Но что он мог сделать? Он всегда, с самого детства своей дочери, учился считаться с её мнением и уважать её решения. Он её знал и доверял ей – сам же воспитывал! Многое пришлось пережить им вместе и каждому в отдельности. Но ради дочери, долгожданной и любимой, которая была на удивление счастливым и любящим весь мир ребенком, Богдан готов был пожертвовать всем. Абсолютно всем.

4

Богдан не зря вспомнил, что с Любой, их Любашей, а она всегда предпочитала, чтобы её называли её полным именем – Любовью, ничего не случится. Всем им пришлось пережить настоящее отчаяние.

Несмотря на то, что Богдан буквально вырвал свою будущую жену из объятий смерти, к тому времени, когда Надя забеременела, она была уже вполне зрелой женщиной. И возможно, не вопреки, а из-за этого обстоятельства Любаша родилась здоровым и спокойным ребенком. У неё почти не было проблем с животиком, что отличает всех новорожденных деток, и как результат – она почти не плакала, хорошо кушала и крепко спала. Даже Анна Павловна, несмотря на свой преклонный возраст (она умерла, когда Любочке было три годика), могла справиться с правнучкой, поэтому Надя вышла на работу, как только закончился декретный отпуск. Оливия и Том прилетали по два раза в год и привозили чемоданы игрушек и яркой американской детской одежды не из-за того, что надо было помогать, а потому, что скучали по детям и внучке.

Маленькая Любовь – веселый жизнерадостный ребенок – росла в мире любви и гармонии. Её, некапризную кроху с пшенично-медовыми кудряшками, большими темно-зелеными глазами, окаймленными черными ресницами, и очаровательным ротиком-«бантиком», невозможно было не любить.

Отношения в семье Доля выстроились самые теплые и доверительные – не зря же было потрачено столько времени, средств и сил на то, чтобы найти друг друга. В доме царила атмосфера взаимного уважения и поддержки.

Но когда Любаше было года четыре, с ней произошёл один, на первый взгляд, безобидный случай. Таких случаев в жизни ребенка всегда бывает великое множество, и поэтому тогда на произошедшее никто внимания не обратил. Просто за ужином Надя рассказала Богдану, что некоторые матери совершенно не занимаются воспитанием своих детей и балуют их до безобразия. И всё. А зря не обратили внимания. Хотя, с другой стороны, а что они могли сделать? Ведь уже давно всем известно, что все испытания, которые посылает нам Жизнь, происходят зачем-то… Знала об этом и Надя. А произошло вот что.

5

Во дворе многоэтажного дома по улице Гоголя всё было вполне чинно и мирно. Весеннее солнце разливало повсюду теплый свет. Город расцвел. Детская площадка во дворе дома, где вот уже более пяти лет жила семья Доля, была заполнена молодыми мамашами и их детьми. В традиционной песочнице с грибком-мухомором посредине копошились малявки. Туда завезли свежий песок, и они учились правильно ковырять песок и строить пасочки, в чем им помогали присевшие на бортик мамаши. Те, что постарше, играли за песочницей. Школьники гоняли на великах вокруг двора по разбитым временем и невниманием к ним со стороны работников коммунального хозяйства дорожкам. В сторонке щебетала стайка молодых женщин, время от времени бросая взгляд на играющих малышей. Возле здания на скамейке лениво перекладывали с одной ноги на другую две узкобедрые, затянутые в брендовые джинсы модницы. Одна из них сосредоточенно водила пальчиком по блузке между двух слишком округлых грудей, которые, казалось, были позаимствованы у другой, более пышной барышни. Вторая – большими сильно подведенными глазами следила за движением пальца так, как будто от этого зависело всё её женское счастье.

Надя вынесла с собой раскладной стульчик, лэптоп и теперь увлеченно барабанила по клавиатуре: надо было срочно сдать материал в журнал, не забывая поглядывать на играющую своей новой куклой, которую они с Богданом подарили вчера на её пятилетие, дочь. На мгновенье она залюбовалась своей Любашей. Какая же она хорошенькая! Пухленькая белокожая с медового цвета волосами и огромными коричнево-зелеными, как у папы, глазами, обрамлёнными бахромой длиннющих черных ресниц. Она сосредоточенно кормила свою большую, ростом с половину себя куклу из детской пластмассовой ложечки, приговаривая: «Надо кушать, Дашутка, а то не вырастешь. Ну, давай, за ма-аму, за па-а-апу… Вот молодец…»

– Ма-а-ама-а, – хочу такую ку-у-уклу-у-у, пусть Любка да-а-аст, – разнеслось вдруг по двору.

Кукольно-симпатичное, хоть и белобрысое личико соседской девочки Олечки, которую в семье звали не иначе, как Олюня, отличалось необычной детской красотой, но ещё более – особым его выражением, капризным и в то же время довольным. Девочка бросила взгляд на грудастую воображалу, болтающую с подругой, но та даже глазом не повела. Тогда ребенок побежал к скамейке и завизжал голосом, способным заглушить звук работающей бензопилы:

– Хочу-у-у-у ку-у-уклуууу! Ты что, не слы-ы-ышии-и-шь?!

Женщина наконец посмотрела на дочь, поджала губы, потом завела её светлые пряди ей за ухо и, наклонившись, что-то нашептала. Маленькая истеричка вмиг успокоилась, повела хитрыми глазками вправо-влево, кивнула и помчалась к Любаше.

– Дай! – потребовала она.

Обычно Любаша игрушками делилась – мама учила: быть жадиной нехорошо. Но сегодня Люба отказала.

– Я тебе завтра дам, ладно? – обратилась она к вымогательнице. – Мне только сегодня подарили Дашу, у меня день рождения. Мне пять лет, – не без гордости произнесла Любочка, – я сегодня поиграю своей куклой, а завтра дам тебе.

Но Олюня отказов, похоже, не принимала ни в каком виде. Кроме того, она была старше, выше Любаши, физически сильней. Выхватив куклу из ручонок именинницы, она изо всех сил стукнула девочку ею по голове и, быстро развернувшись, побежала к скамейке, на которой её мама, как ни в чем не бывало, продолжала болтать с другой, такой же равнодушной теткой.

Все слышали удар, каждая из мам глянула на свое чадо, но, увидев, что никто не посягнул на его благополучие, продолжала заниматься тем, что делала до того. Надя вскочила, чуть не уронив компьютер на землю, и помчалась к дочери.

Любаша присела от боли, от обиды и от того, что слёзы брызнули из глаз, но не издала ни звука. На алебастровом лобике чуть выше виска у девочки наливалась синим большая шишка.

Надя взяла ребенка на руки и, прижав её к себе, гладила по голове, приговаривая:

– Любашенька, миленькая, больно? Дай я поцелую головку…

Она понесла девочку к стульчику, где лежал её компьютер, поставила на землю и присела перед ней.

– Знаешь, думаю, что тебе пора научиться давать сдачи таким, как эта девочка.

– Я не могу, – еле слышно ответил ребенок.

– Почему? Ты боишься?

– Нет.

– Тогда почему?

– Мама, если я ударю, то ей же будет больно… – её все ещё наполненные слезами глаза казались огромными на бледном личике.

– А тебе что, не больно? Тебе ведь тоже больно?

– Да… больно, – Любаша дотронулась ручкой до шишки размером с добрую сливу, налившуюся синим, как и настоящая слива, у виска, и переступила с ножки на ножку, – больно, – она посмотрела в глаза Наде, – я не хочу никому делать больно, – уже более твердо произнесла девочка, – я же – Любовь…

– Господи! Ну что же это за ребенок такой? – Надя покачала головой, она знала, что Люба изо всех сил сдерживает слёзы. У неё самой защемило в груди и заболело в висках.

– Нельзя себя в обиду давать, Любаша. Я вот… – она поперхнулась следующим словом, – ладно, подожди меня здесь.

– Оля, отдай куклу, – сказала Надя, протянув руку к девочке.

– Ма-а-ама, – захныкала та.

– Да пусть ребенок поиграет, тебе что, жалко? – брезгливо, не отрывая глаз от подруги, с которой мешает разговаривать эта назойливая «муха», проронила Олина мать. Подруга её тоже не смотрела на Надю.

– Жалко, – отрезала Надя.

Она потянулась рукой к кукле, но сволочной ребенок отбросил игрушку в противоположную сторону, в кусты, которые служили изгородью детской площадке.

– Больше так не делай, – строго произнесла Надя, опять покачала головой, вздохнула и отправилась подбирать предмет раздора, – никогда больше так не делай!

– А то что будет? – услышала она за спиной, но вступать в перепалку с этими двумя болтушками на глазах у всего двора желания не было. Перед её глазами пронеслось воспоминание из её детства, когда три сплетницы пытались её убедить, что её бросила мама. А бабушка за неё не заступилась. Глаза заволокло туманом. Она вернулась к дочери, присела перед ней, внимательно посмотрела Любаше в глаза. Они были грустными, но слез в них больше не было.