Полная версия

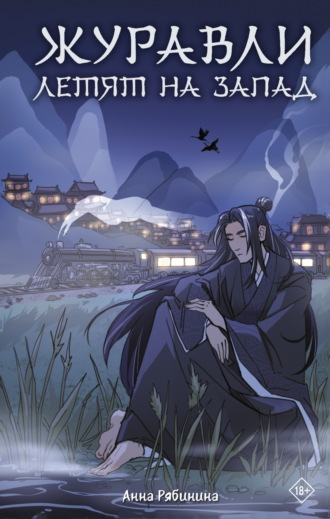

Журавли летят на запад

Подул ветер, и по небу торопливо потекли пятна облаков.

С каждым днем мама становилась все тревожнее. Сунь Ань не знал этого, но чувствовал – как будто время ускорялось, наматываясь отчаянно веревкой, как у бомб, которые они с Чжоу Ханем случайно нашли на заброшенном складе. Мама из-за чего-то переживала, а Сунь Ань не знал, из-за чего. Она больше хмурилась, говорила чаще, говорила громче, и это пугало.

– Все будет хорошо? – спросил он как-то ее. Она остановила на нем свой взгляд – спокойный, чуть размытый, а потом неопределенно покачала головой.

– Я со всем разберусь.

Сунь Ань знал, что мужчинам не нравится, когда женщины лезут в их дела – Чжоу Хань рассказывал, как его мама попыталась дать совет отцу, и как тот ее избил. Сунь Ань сам видел синяки.

Конечно, они дрались с соседскими детьми, падали, царапались, и потом Сунь Ань ходил весь в царапинах, жутко довольный, и еще хвастался ими перед Ван Сун, которая только закатывала глаза, но то были другие синяки – злые, темные, будто кровь клубилась от обиды под кожей и не хотела уходить, а мама Чжоу Ханя много плакала, и глаза у нее были похожи на чернильные кляксы на одежде – мертвые и лишенные желания смотреть вообще. Она улыбнулась им с Чжоу Ханем, но в этой улыбке не было ничего живого.

Хотя вот папа никогда не перечил маме, говорил, что в Тянцзине женщины имеют столько же прав, сколько и мужчины, что если бы мама захотела, она стала бы руководительницей гарнизона, как и Цю Эр с Сы Сань[6].

В тот вечер впервые за много месяцев Сунь Ань побежал к маме обниматься. Она сидела рядом с ним – тихая, серьезная. Печальная – как будто весь мир рыдал за ее спиной.

– Почему мама переживает? – спросил он потом господина Эра.

– Потому что она боится за тебя, – просто ответил тот.

– Но я же дома, что со мной может случиться?

– Дом не всегда означает безопасность, – покачал головой тот.

– А у вас есть жена? – вдруг спросил Сунь Ань. – Вы ее бьете?

Почему-то ему казалось, что у такого человека, как господин Эр, должна быть жена. Сунь Ань плохо разбирался во внешности европейцев, да и в целом во внешности людей. Он думал, что самое главное, чтобы люди улыбались – это делает их красивыми, но господин Эр казался ему молодым и добрым, так что, конечно, у него должна была быть жена.

– Нет, – покачал он головой. – Но если бы и была, я бы никогда ее не бил.

– Почему у вас ее нет?

– Потому что те, кто нравятся, не должны становиться собственностью.

Этот ответ Сунь Ань катал в голове до самого вечера, но так и не понял, что это значило.

Что значит – собственностью? Разве они не все сами по себе? Может быть, во Франции к этому относились иначе? А может ли так быть, что и к детям там относились иначе? Эти вопросы стайкой тревожных птичек крутились у него в голове.

– Но что это значит? – не выдержав, спросил он в итоге у матери. Ему показалось, что такие вопросы стоит задать ей – она умела объяснять странные вещи, не пугая его. Пока господин Эр говорил что-то про собственность, она могла сказать и понятнее.

– Кто тебе это сказал? – Мама встала и подошла к окну. Свет окутал ее прозрачной дымкой – как на иллюстрациях в книжках, с которых давно осыпалась позолота.

– Господин Эр.

– А, – легко, без выражения, ответила она. – Тебе рано о таком думать.

– А меня он тоже считает чьей-то собственностью?

– Не думаю, – она покачала головой. – Знаешь, давай так. Наши императрицы… Хотя, – она задумалась, – так будет сложнее. Помнишь, до ее величеств у нас был другой император[7]?

Сунь Ань помнил плохо, но все же кивнул.

– Кто мы для него?

– Подданные, – легко ответил Сунь Ань.

– Да, – кивнула мама. – Мы подданные, он – Сын Неба и должен заботиться о всех нас. А для женщин мужчины – как императоры. Мужчины считают, что без них женщины не смогут и шага ступить, – она остро усмехнулась. – И что они должны заботиться о нас, как император заботится обо всех живущих в его стране. В его Поднебесной.

– Но мы же не его собственность, – Сунь Ань нахмурился, пытаясь переварить слова матери. Они ворочались в голове с трудом.

– Ты думаешь? – удивилась мама. – Но он может сделать с нами все, что пожелает.

– Ради нашего блага.

Когда он в тот момент посмотрел на маму, он испугался – в ее глазах было что-то горящее обидой и злостью, он не мог понять, откуда это знал, но отчетливо чувствовал – в ее черные глаза остро, как игла, вонзался солнечный свет, и от боли, рожденной в момент удара, рождалось незнакомое ему горькое ощущение. После этого мама фыркнула – так же холодно и насмешливо, как и всегда.

– Вы все так думаете.

Уезжали они летом.

Тогда стояли очень жаркие дни – Сунь Ань помнил это как сейчас. Мама пришла к нему в своем закрытом платье – розовом, нежно розовом с цветочными узорами, и тогда он еще подумал, неужели ей не жарко? Она села рядом с ним и взяла за руки.

– Помнишь, я спрашивала тебе, хочешь ли ты жить в другом месте? – сначала Сунь Ань подумал, что она шутит, но она точно не шутила – так упрямо, обиженно были поджаты ее губы, как будто она злилась сама на себя за то, что решила так поступить.

– Помню, – неуверенно кивнул он.

– Я договорилась с семьей Чжоу Ханя, вы поедете вместе.

Радость всколыхнулась стыдной волной – он был так рад, что останется с Чжоу Ханем, но расстраивало и то, что он так легко обрадовался тому, что придется бросить старый дом.

– Ты тоже поедешь?

– Нет.

С новой волной, как в день шторма на море – они ездили к такому, когда Сунь Ань был совсем маленький, он не помнил ничего, кроме горячего песка и холодной воды – пришел страх.

– Почему?

– Потому что меня не отпустят.

– Кто?

– Ее величества.

Сунь Ань сразу вспомнил тот странный разговор про подданных, но даже сейчас в голове все еще не укладывалось – как его маме, его суровой, сильной, смелой маме кто-то мог что-то запретить?

– Но…

– Господин Эр вернется во Францию и заберет вас с собой, – «Францию» она произнесла по-французски. Это было что-то вроде ее злой шутки – дразнить чужой язык. Она говорила, что кому-то мстит, но Сунь Ань не понимал. Он не понимал слишком много из того, что говорила мама.

– А ты…

– Со мной все будет хорошо. Я буду ждать тебя здесь.

Собирались они недолго – мама отказалась складывать большую часть его вещей и игрушек, оставив только самое необходимое, потом посмотрела на это необходимое и выкинула еще половину. Сунь Ань сидел на горе этих вещей, зарывался босыми пятками в их прохладу и слушал, как шушукаются в коридорах служанки.

– А почему так мало? – спросил он.

– Потому что вам далеко ехать.

– А сколько? – мгновенно заинтересовался он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Первая железная дорога в Китае появилась в 1875 году, ее под видом строительства конки проложила британская торговая фирма «Джардин, Мэтисон и Ко» от Шанхая до Усуна. Строительство велось без одобрения правительства династии Цин, и вскоре дорога была выкуплена и разобрана. Здесь и далее упоминаются перемещения героев на большие расстояния по железной дороге, по воде, в первую очередь они метафоричны, пусть и имеют под собой реальную основу. На карте таких дорог не найти, но их и не нужно искать.

2

Когда маньчжуры завоевали Китай, они принудили население носить косы: коса заплеталась на затылке или макушке, а у лба и на висках волосы выбривались. Когда тайпины начали восстание, они намеренно стали отпускать длинные волосы в знак неповиновения, за это их называли «длинноволосые» (чанмао).

3

Тянцзин – столица Тайпин Тяньго, государства тайпинов, расположившаяся в захваченном Нанкине.

4

В тайпинской армии действовало правило, по которому мужчины не могли вступать в брак, поэтому женщины в Нанкине жили в отдельном квартале, в который не допускали мужчин.

5

Лидер тайпинского восстания.

6

Китайские революционерки периода тайпинского восстания.

7

Она говорит о Цыси, та стала регентшей в 1861 году, за четыре года до того, как Сунь Ань покинул Китай. Цыси была наложницей при Сяньфэне, а при императоре Тунчжи, так как тот был слишком юн, стала регентшей и вдовствующей императрицей совместно с супругой Сяньфэна Цыань. В 1881 году Цыань умерла, и Цыси стала единоличной регентшей.