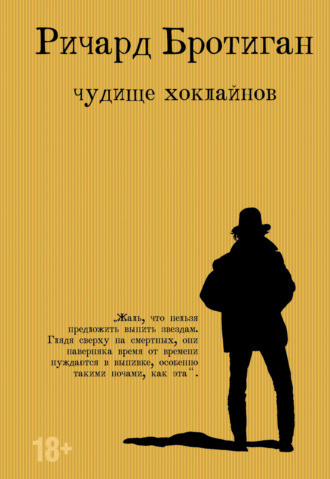

Чудище Хоклайнов

Чудище Хоклайнов

Жанр: контркультуразарубежная классикалитература 20 векасоциальная прозамистическая прозановая классикаамериканская классика

Язык: Русский

Год издания: 2021

Добавлена:

Серия «Романы-бротиганы»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента