Полная версия

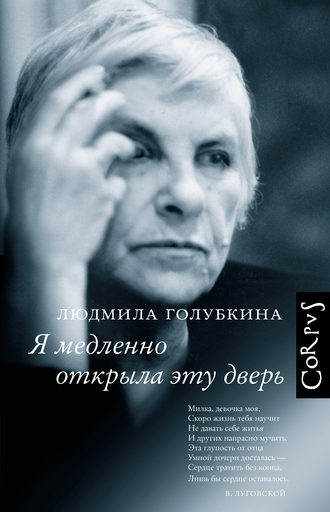

Я медленно открыла эту дверь

Людмила Голубкина

Я медленно открыла эту дверь

Составитель Олег Дорман

© Л. Голубкина, наследники, 2019

© О. Дорман, составление, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Издательство CORPUS ®

* * *Предисловие

Десять лет назад по случаю юбилея Института кинематографии у входа поставили памятник трем знаменитым выпускникам: Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому, Василию Шукшину. Оказываясь там, я всякий раз думаю: если институт гордится причастностью к славе этих трех, к их дару, воле и удаче, сознает ли так же причастность к их трагедии? Ненужный вопрос, конечно. Просто место для памятника не самое удачное. А может, наоборот. Теперь новые поколения киношников встречают у входа самоубийца, изгнанник-эмигрант, умерший от тоски по родине, и жертва вечной русской болезни, которая унесла столько известных и никому не известных людей.

Людмила Владимировна Голубкина окончила ВГИК в 1957 году. Она хотела быть сценаристкой, но по разным причинам занялась в кино другим делом. Стала редактором. Сама она любила цитировать определение Маршака: «Редактор – это человек, который надувает ветром чужие паруса». Но есть важное обстоятельство: просил ли автор дуть в его паруса? Нуждается ли он в совете – или вынужден выполнять данные в форме совета требования, чтобы его произведение увидело свет?

И в этом было всё дело. Всегда между автором и, так сказать, заказчиками фильма был человек, который должен был служить обеим сторонам. И каждую минуту решать, кому служить. Не то чтобы авторы были сплошь Шекспир, Чехов или Стоппард. Но по другую сторону всегда, без вариантов, была сила, уничтожавшая то, ради чего люди занимаются искусством. Сила даже не политическая – хотя, разумеется, власть ее держалась на штыках и крови, – но, в первую очередь, именно духовная: сила культурного плебса, презирающего всё сложное, человечное, свободное.

Возможно, когда-нибудь с высоты веков семьдесят лет торжества этой силы в России будут рассматриваться как вариант исторической нормы; может, сольются в представлении потомков с разбоем Ивана Грозного, татаро-монгольским игом и сказками про Змея Горыныча. Страшно подумать, если так случится. Но даже если случится, сегодня я не могу воспользоваться всепримиряющей оптикой будущего, и что важнее – не хочу. Я знаю на собственном опыте и опыте близких, что семьдесят лет так называемой советской власти были исключительной антропологической трагедией, и не ее надо сравнивать с европейскими «темными» веками или китайской культурной революцией, а наоборот, по ней теперь будет равняться человечество, соотнося свои беды с этой русской катастрофой. Если оно хочет быть.

А внутри катастрофы была жизнь. Жизнь была в каждом бараке, каземате, на пепелище и пустыре. Жизнь отказывается не быть. Пробивается травинкой, просветом в тучах, улыбкой ребенка, старой колыбельной, дружески протянутой рукой, вкусом снега, внезапным чувством тайны внутри самого простого и обычного человека, постыдной усталостью в сердце палача. Никогда человек гордый не признает над собой власти истории, эпохи, общества, государства. Все они только лишь обстоятельства образа действия, материал для его работы, вызов. Значение имеет то, как человек на этот вызов отвечает.

Людмила Владимировна Голубкина была одним из хранителей катакомбного добра – в жизни вообще и в области, где сохранять его было почти невозможно. Роль таких людей исключительна, как роль каких-нибудь клеток крови, несущих кислород, и столь же невидима свысока. Сама их сравнительная безвестность – следствие и условие решимости не участвовать в зле или прикасаться к нему минимально; сколько хватает сил в нем не участвовать. Отовсюду виден академик Сахаров, или семеро, вышедших на площадь, или Тарковский, Шпаликов и Шукшин; но больничная нянечка, под страхом увольнения добывшая страдальцу обезболивающее, но безвестная соседка, устроившая клумбу в убогом дворе, но учитель литературы, поставивший тройку юному карьеристу, написавшему о Ленине, – кто мог бы перечислить всех этих тайных хранителей добра? Кто – кроме нас всех, отлично знавших, что наша жизнь только потому выносима, только потому возможна, что есть эти люди, и на них только и всегда вся надежда.

Репутация, известность, влиятельность Людмилы Владимировны в узком кругу были исключительны. Ее мнение было тем более значительно, что всякий знал, чем оно оплачено.

Я учился у нее во ВГИКе, на курсе, который она вела с Семеном Львовичем Лунгиным. Она была строга, и каждый, кто хотел, понимал, что строгость эта относится не к студентам, но к нравственной опасности и той ответственности, которую берет на себя человек, беспечно решивший заняться кинематографом в Советском Союзе.

Она была смешлива, чувствительна и высоко ценила игру ума, легкость, поэзию, а выше всего – чужой талант. В нас, студентах, – даже тень таланта, даже скромный росток. Она была великим читателем, лучшим зрителем. Ее присутствие многое определяло в фильмах, на которых она даже и не была редактором. И многое – в жизни тех, кому посчастливилось ее знать.

Более всего Людмила Владимировна была строга к себе. Она как мало кто ценила жизнь и умела наслаждаться ею, но никогда не соглашалась просто жить. Каждой ее минутой руководили высокие идеалы, понимание собственного несовершенства, знание, что жизнь не заканчивается жизнью, стремление сделать что-то существенное, значительное, кому-то помочь, как-то уменьшить влиятельность зла.

Она была человеком исключительной породы и сознательной наследницей ценностей, которые невозможно получить в наследство: они требуют самостоятельного, самоотверженного труда, так что в конце концов человек сам определяет свою породу.

В самом конце пути Людмила Владимировна стала писать воспоминания. Я говорил ей: как-то маловато драматических и, прямо скажем, темных сцен, которыми была полна жизнь кинематографистов советской поры. Она отвечала: мне всё это стало совершенно неинтересно. Не хочу давать этому жизнь. Даже не хочу хранить в памяти. Не хочу никого судить.

Милость – при всей гордости, а может, как следствие гордости – была одним из главных свойств ее натуры. Твердо стремясь различать добро и зло, она была так же тверда в решимости не осуждать людей.

Сейчас вы прочтете воспоминания Людмилы Владимировны Голубкиной и повесть, которую долгие годы знали только друзья, и задумаетесь, почему автор, обладавший таким талантом, вкусом и умом, не работал как автор. А потом прочтете воспоминания друзей, коллег, учеников, детей и внуков и, может быть, подумаете, как думаю я сам сквозь горе разлуки с ней: какая в высшей степени состоявшаяся жизнь.

Олег ДорманЯ медленно открыла эту дверь

Людмила Голубкина

Воспоминания

1Каждый, кто начинает писать воспоминания, наверное, задается одним и тем же вопросом – зачем? Всё прожито и осталось во времени, которому нет возврата. Ты был другим, жил и чувствовал не так, как сейчас. Когда я вспоминаю какой-нибудь эпизод, у меня нет уверенности, что это происходило именно так, как мне сейчас кажется. Как не поддаться желанию что-то подправить с точки зрения сегодняшнего знания? Зачем ворошить прошлое, к чему искать слова?

Есть причина. Она заставляет меня преодолеть сомнения и попытаться воскресить далекое. Это долг перед ушедшими, которые могут исчезнуть бесследно с моим уходом. Пока я жива, живы и они. Но дни мои клонятся к закату, и мне кажется, я должна запечатлеть их образы. Я не могу смириться с их исчезновением.

Прочтет ли однажды кто-нибудь эти строки, нужны ли они будут кому-нибудь, в конце концов, неважно. Но я их напишу, и они останутся, как остается всё, что делал на земле человек.

2Я начинаю эти воспоминания в кабинете, который совсем недавно стал моим, а прежде принадлежал дорогому для меня человеку – Сергею Александровичу Ермолинскому, мужу моей тети, Татьяны Александровны Луговской.

Я сижу в его кресле. Передо мной на столе чернильный прибор с амуром, держащим над головой бронзовый венок, два подсвечника с бегущими амурами, колокольчик, увенчанный лирой. Когда берешься за нее, колокольчик откликается высоким чистым звуком. Кого подзывали им когда-то? Чьи отпечатки хранит эта бронза? Мне уже никогда не узнать и не у кого спросить. Может, это прибор моей бабки, а может, куплен в комиссионном магазине, когда обставляли кабинет, как я сама купила и принесла в подарок Сергею Александровичу подставку для писем и бумаг, и он обрадованно сказал, что она идеально подходит ко всему остальному. Теперь эта подставка слева от меня; на ней среди прочего фотография молодой женщины в старинном закрытом платье с буфами и высоким воротником. Это мать Сергея Александровича, которую он очень любил, хотя она не жила с ними – ушла от мужа к другому человеку, поляку, и дети встречались с ней только раз в год на летних каникулах.

Всё здесь носит отпечаток вкусов Сергея Александровича, его жизни. Почти ничего – моей.

Как часто, приходя к ним в гости, я видела его работающим за этим столом. Иногда он даже не замечал моего прихода, настолько был погружен в свой мир. Он любил и умел работать.

Может, именно поэтому я принимаюсь за свои записки здесь, хотя в доме есть и мой собственный, более привычный и уютный письменный стол. Мне бы хотелось, чтобы в моих трудах меня благословил светлый образ Сергея Александровича и его высокое трудолюбие. Какое хорошее слово – трудолюбие. Любить труд. Остальное приложится.

3Я родилась 13 декабря 1933 года в деревне Амос, что на Алтае. Моя мама, Ирина Соломоновна Голубкина, приехала туда работать на туристской базе. Предполагалось, что, когда придет пора рожать, она доберется до города Айрт-Тура (теперь он называется Горно-Алтайск) или уедет в Свердловск, где жила ее подруга. Но что-то произошло – то ли слишком долго не устанавливался лед на реке, то ли не приехали маму сменить, и выбраться в город не удалось. Мама рожала меня в избе, под завывание метели. Рядом была только деревенская повивальная бабка, которая ничем не могла помочь. Просто гладила ее руку и твердила: «Терпи, Иринушка, терпи, Бог поможет». Рожала мама тяжело, трое суток, потому, вероятно, что была уже не молода – тридцать один год, для первых родов поздновато.

Она рассказывала мне об этом мельком, не придавая трудностям никакого значения, а я, рожавшая своих детей в столичном роддоме, в окружении врачей и медсестер, часто думаю, каким мужеством, какой силой нужно было обладать, чтобы совсем одной, среди чужих людей совершить такой подвиг. Я не расспрашивала маму о подробностях и помню из ее рассказов только, что однажды она вышла со мной на улицу, села на завалинку под лучами негреющего алтайского солнца и, глядя на весело играющих бесштанных деревенских ребят, подумала: все дети здоровые, румяные, а моя болеет, плачет – за что мне это?

Потом я, надо сказать, всю жизнь отличалась отменным здоровьем. И поэтому теперь, в старости, когда пошли болезни, так трудно приспосабливаюсь к новому своему состоянию.

Мама выбралась из деревни в начале лета. Когда она одна, без провожатых, доехала до Свердловска, мне было полгода.

В Свердловске жила Лида Шахова, ее ближайшая подруга, которую я всю жизнь звала тетя Лида. Жили они с мужем в крошечной комнатке в коммуналке. Туда к ним мама и приехала.

Лида была единственным человеком на свете, знавшим, что мама ждет ребенка. Мама уехала из Москвы на Алтай по собственной воле, не желая осложнять жизнь моего отца. Он узнал о рождении ребенка, только когда мне было года полтора. Кроме того, мама не хотела доставлять неприятностей своим родителям, патриархальным евреям, которые так и не смогли привыкнуть к свободным нравам послереволюционной эпохи. Мама и папа мои происходили из таких разных родов, которые никогда бы не встретились и не породнились через меня, если бы не взбаламученная революцией жизнь.

4Мой отец, Владимир Александрович Луговской, родился в Москве в 1901 году, в семье преподавателя и инспектора Первой Московской гимназии.

Род Луговских корнями связан с русским Севером – считается, что их предки вышли из Олонецкой губернии. У Луговского в стихах много говорится об этом: «Кондо-озеро», «Молодецкая-струговая». В Карелии и сейчас живут Луговские – потомки брата моего деда.

Но вообще с родословной Луговских не всё ясно. Отец мне показывал в какой-то исторической книге строки про Томилу Луговского, который принимал участие в «московском сидении», то есть осаде Москвы войсками Речи Посполитой в 1618 году, а потом был бит кнутом и сослан на Север. Отец говорил, что после этого род захирел. Последним из людей известных, о ком говорили в семье, был какой-то Луговской, служивший секретарем у поэта Гаврилы Романовича Державина. От него якобы досталась деду, а потом и папе старинная чернильница, которая по сей день стоит на письменном столе в квартире отца в Лаврушинском переулке и так и именуется – «чернильница Державина».

Но, с другой стороны, доподлинно известно, что дед мой, Александр Федорович, получил личное дворянство, а это значит, что отец его дворянином не был. Более того, кто-то из родственников видел в Риге на кладбище могилу моего прадеда; на надгробии было написано: «Священник отец Федор Луговской». А священники в России, в отличие, скажем, от Англии, дворянами не были.

Так что концы с концами не сходятся. Скорее всего, род тех Луговских исчез во тьме веков, а отцу просто нравилось причислять себя к Рюриковичам. Он вообще был не прочь прихвастнуть и присочинить, хотя, как утверждала его мама, Ольга Михайловна (по словам моей тети Татьяны Александровны), «Володя никогда не врал. Он фантазировал».

Странно, но деда своего, Александра Федоровича, которого я никогда не видела – он умер в 1925 году, до моего рождения, – я тем не менее ощущаю как кровно связанного со мной человека, а бабушку, Ольгу Михайловну, к которой один раз перед войной меня возили, нет. Смутно помню величественную полную женщину в каких-то шуршащих шелках. Вероятно, она меня чем-то подавляла, а может, я почувствовала фальшь ситуации, этих смотрин чужой ей, в сущности, девочки. Во всяком случае, родственности я тогда не ощутила.

Ее девичья фамилия была Успенская. Татьяна Александровна всегда произносила с ударением на первой букве. Наверное, чтобы не подумали, что они из священников. Впрочем, было известно, что прадед служил при Синоде. Протоиерей Михаил Дмитриевич Успенский. Но для Татьяны Александровны очевидного не существовало. Свой мир она творила самостоятельно. Даже в семейном альбоме, который тщательно выклеивала последние годы, прадед фигурирует только в партикулярном платье или в виде отрезанной головы – чтобы не было видно рясы.

Так что, судя по всему, и дед, и бабушка – дети священников.

У деда было четверо братьев и две сестры. Один брат, по имени, кажется, Николай, погиб в 1905 году, во время той революции. Как уж его туда занесло, не знаю.

Евгений был земским врачом, служил в Петрозаводске. Недавно мне прислали вырезку из тамошней газеты. Заметка озаглавлена «Тысяча пульсов». Судя по ней, он был из типичнейших, благороднейших русских провинциальных врачей, из тех, которым редкую ночь удавалось поспать спокойно. Под окнами уже стояла запряженная лошадь, и он ехал сквозь темень по плохим дорогам к очередному больному. В Петрозаводске его помнят до сих пор.

Куда делись остальные братья, не знаю. В семейном альбоме есть фотография, где они все четверо, веселые, молодые, в светлых рубашках, сняты где-то возле ручья.

Одна сестра вышла замуж за поляка и уехала в Польшу. После революции, как гласит семейное предание, двое ее старших сыновей пытались перейти границу, чтобы попасть в Россию, но погибли. Младший до недавнего времени был жив, писал Татьяне Александровне. Он, кажется, стал в Польше известным ученым-геологом.

Вторая сестра жила с мужем в Эстонии. Их сын Федор – по фамилии Блие – учился в Москве и некоторое время жил в семье Александра Федоровича. Потом уехал на родину и сделался священником. Его расстреляли большевики. Могилу его до сих пор чтят в Эстонии.

Александр Федорович, мой дед, был старшим из детей. Отец его, как гласит предание, умер во время помолвки Александра Федоровича и бабушки. Встал, произнес тост за молодых, упал и умер. Свадьбу пришлось отложить на год.

Дед в то время был студентом. Он окончил Московский университет, сразу два отделения – богословское и историко-филологическое. Был очень образованным человеком, знал шесть языков, в том числе древнееврейский. Сразу после университета стал преподавать в гимназии словесность. Поначалу получил место где-то в провинции. Там они с бабушкой прожили года два, у них родился ребенок, который вскоре умер. Потом вернулись в Москву. И следующий сын – мой отец – увидел свет в доме своего деда, Михаила Дмитриевича, на Поварской улице. Сохранилось несколько снимков этого дома, своего рода семейного гнезда. Самого дома давно уже нет. Потом семья Александра Федоровича переехала на казенную квартиру при гимназии. Этот дом и сейчас стоит в глубине двора, неподалёку от Музея изобразительных искусств.

Успенские тоже были большая семья – три дочери и сын Алексей, будущий адвокат. Татьяна Александровна рассказывала, что бабушка всё боялась, что Володя, мой отец, будет похож на Алешу, который в семье считался легкомысленным. И он таки был на него похож и лицом, и характером[1].

Странно и грустно, что от таких больших семей почти никого не осталось. От Успенских точно никого. Впрочем, чему тут удивляться. Какой век выпал на их долю!

5Рассказать о маминых корнях куда сложнее. По-моему, даже она сама не знала, кто был ее дед, мой прадед. Откуда взялась в еврейской семье такая русская фамилия – Голубкины? Вроде бы предки деда проживали в знаменитом местечке Любавичи в Белоруссии. Сам дед, мамин отец Залмон Мордухович Голубкин, перебрался в город Белый Смоленской губернии из Вильно. Там еще долго оставалась близкая родня.

Город Белый не входил в черту оседлости. Вероятно, деду разрешили там жить благодаря его востребованной ремесленной профессии: он был часовщиком и ювелиром.

Я его не помню. Он умер в Москве в 1936 году. Судя по фотографиям, на одной из которых дедушка красуется за работой в окружении будильников и с лупой в глазу, он был своеобразно красив. В облике что-то библейское – высокий, открытый лоб, тонкие черты лица. Взгляд пристальный и спокойный. Пожалуй, он больше похож на интеллигента, чем на ремесленника. Говорили, что он был личным часовщиком графа Рачинского, известного педагога и мецената. Кажется, именно граф Рачинский изображен на картинах художника Богданова-Бельского, посвященных сельской школе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Всё это уже описано в книге Татьяны Александровны «Я помню», удивительной повести о детстве. Тетя написала ее на склоне лет, и за одну эту книгу ее приняли в Союз писателей – невероятный случай по тем временам. Книга выдержала несколько изданий и переведена на иностранные языки.