Полная версия

Осада Будапешта. 100 дней Второй мировой войны

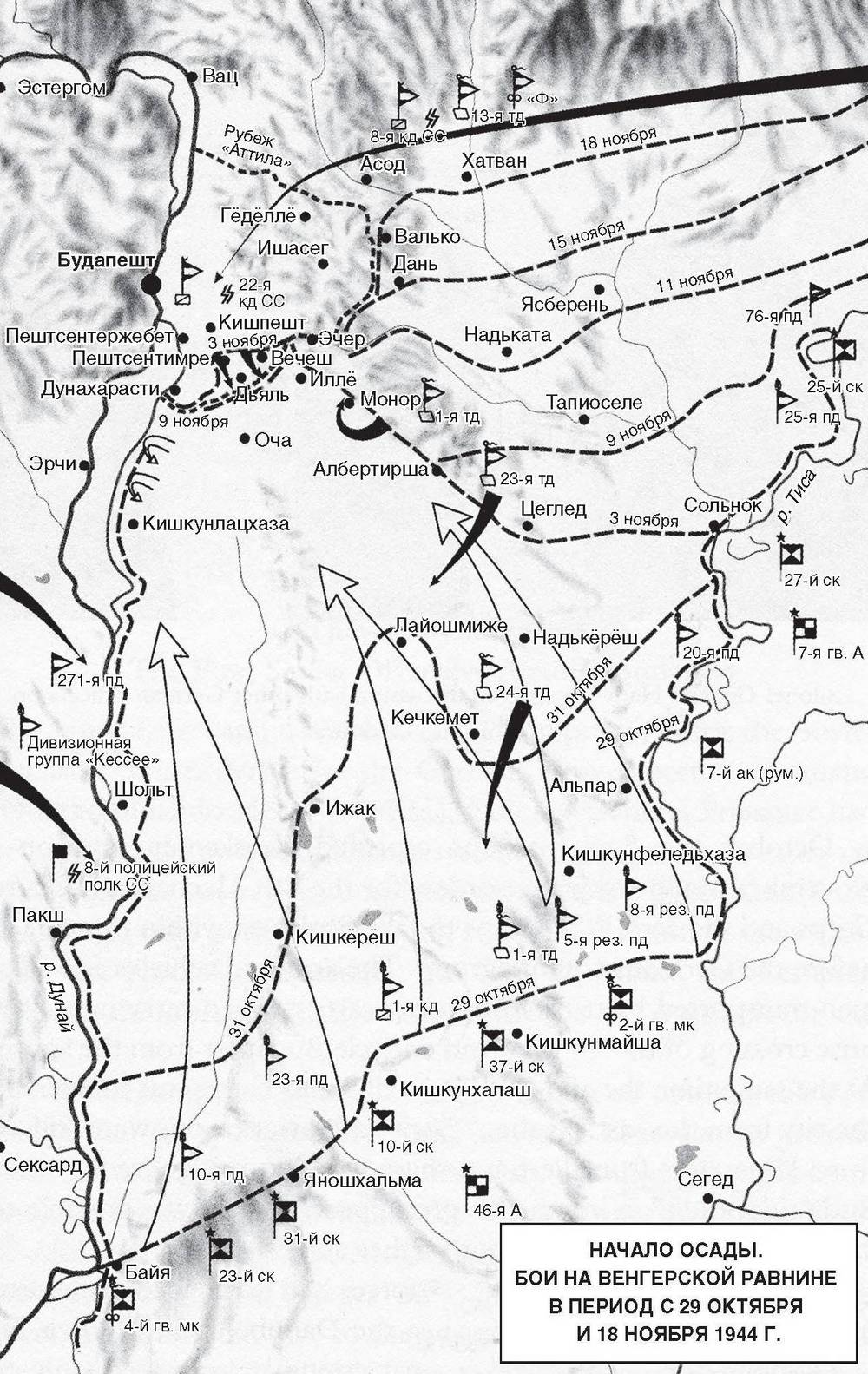

Уже 26 октября немецкое командование, осознав угрозу советского наступления, начало перегруппировку своих сил. К 1 ноября в район Кечкемета были переброшены 23-я и 24-я танковые дивизии. Кроме того, началась переброска туда 13-й танковой дивизии, моторизованной дивизии «Фельдхернхалле» и 8-й кавалерийской дивизии СС «Флориан Гейер». Этими силами командующий немецкой группы армий «Юг» генерал-полковник Ганс Фриснер планировал вернуть территории на Венгерской равнине и создать по реке Тиса хорошо укрепленный оборонительный рубеж.

Советское наступление началось в назначенное время после непродолжительной артиллерийской подготовки южнее Кечкемета в направлении на север ударами 37-го стрелкового и 2-го механизированного корпусов. Вскоре советские танки прорвали оборону венгерских войск в полосе примерно 25 км. Стремительное движение вперед, которое не смог остановить неудачный контрудар немецкой 24-й танковой дивизии, продолжалось всю ночь. Однако 30 ноября продвижение застопорилось после того, как немецкие и венгерские войска, в особенности их зенитная артиллерия, только в окрестностях Кечкемета сумели уничтожить 20 советских танков. В тот же день советская 7-я гвардейская армия форсировала Тису и стала медленно продвигаться вперед.

31 октября советские войска заняли Кечкемет, а 1 ноября Малиновский отдал приказ 4-му гвардейскому механизированному корпусу и 23-му стрелковому корпусу в течение трех дней захватить Будапешт, не дав немецким войскам провести перегруппировку.

Бронетехника и пехота, перевозимая на грузовиках и повозках с лошадьми, должны были внезапно форсировать Дунай и окружить Будапешт с юга. В то же время 2-й гвардейский механизированный корпус получил задачу обойти город с востока. Поскольку основные силы советских фронтов все еще находились на расстоянии 40–50 км от Пешта, а на той стороне, где располагался Буда, не было советских плацдармов, на практике план исходил из того, что можно было просто и беспрепятственно совершить «прогулку» внутрь венгерской столицы.

У венгерских и немецких войск не было шансов для успешной обороны территории между Дунаем и Тисой. К 31 октября их эти сильно потрепанные войска насчитывали примерно 17 400 солдат и офицеров, против которых действовали примерно 52 тысячи русских. Против 97 танков и штурмовых орудий немцев и венгров корпуса фронта Р.Я. Малиновского могли двинуть 321 единицу бронированной техники (см. табл. 1 и 2, с. 423–424). Топографически данная местность хорошо подходила для широкомасштабных действий танковых соединений, поэтому в обороне немецкая и венгерская сторона не смогли бы здесь долго продержаться. Но все же, как показал ход дальнейших событий, даже венгры (не говоря уже о немцах) сумели сохранить достаточно мощную группировку войск, которой вскоре предстояло принять участие в последней, самой опустошительной фазе войны на территории Венгрии. На первых этапах сражения закрепившиеся на Дунае венгерские части, укрепленные немцами, оказались серьезным препятствием для слабо подготовленного советского наступления. Во всяком случае, молниеносный бросок вперед оказался на этом участке для советских войск невозможным, так как они не имели для него достаточно сил. Военачальники масштаба Малиновского (с сентября 1944 г. Маршал Советского Союза) должны были знать, что достижение поставленной задачи было нереальным. Но поскольку Сталин отмахивался от всех возражений, Малиновскому ничего не оставалось, кроме как повиноваться.

«Они идут!» Первое советское наступление на БудапештС военной точки зрения венгерская столица не была полностью беззащитной перед наступавшими советскими войсками. По приказу Главного командования сухопутных войск (ОКХ) генерал-полковник Фриснер еще 21 сентября 1944 г. приступил к строительству глубокоэшелонированной системы обороны венгерской территории. Она состояла из трех оборонительных рубежей: рубежа «Маргит» («Маргарита») между Будапештом и озером Балатон на юго-западе, рубежа «Кароль» между низкими горами Черхат, Матра и Земплени-Хедыпея на севере страны и рубежа «Аттила», который проходил к востоку от столицы.

11 сентября по приказу венгерского Генерального штаба началось оборудование предмостного укрепления в предместьях Пешта. Рубеж «Аттила» должны были оборонять четыре дивизии шестибатальонного состава. Он представлял собой три полудуги: первая проходила через населенные пункты Альшогод, Верешэдьхаз, Маглод, Эчер, Дунахарасти. Вторая – вдоль линии Дунакеси, Модьород, Ишасег, Пецель, Пештсентиме, Шорокшар. Третья проходила по окраинам самого Пешта. Фортификационные укрепления состояли из земляных бункеров, противотанковых рвов, нескольких участков с заграждениями из колючей проволоки и минными полями. После появления первых советских частей работы были продолжены: 1 ноября для участия в них было мобилизовано около 28 тысяч человек – солдат словацких технических частей, представителей гражданского населения и лиц, назначенных на принудительные работы.

Еще в сентябре 1944 г. Верховное командование венгерских войск с тревогой обратило внимание на тот факт, что Будапешт в течение нескольких дней может превратиться в прифронтовой город, так как 3-я венгерская армия не обладала достаточными силами для того, чтобы отразить первый мощный удар противника. 25 сентября начальник объединенного штаба «Гонведа» (венгерские регулярные войска) Янош Вёрёш телеграфировал в немецкое Верховное командование генерал-полковнику Гейнцу Гудериану, занимавшему в тот момент должность начальника Генерального штаба сухопутных войск: «Если в ближайшее время 3-я венгерская армия не получит значительного подкрепления, то ее ожидает скорейший крах. В данном случае перед врагом открывается прямая дорога в сердце страны, на город Будапешт». 9 октября Вёрёш отдал распоряжение командирам частей зенитной артиллерии и технических служб обеспечить прикрытие дорог на Будапешт. Тем же приказом он распорядился, чтобы венгерский I армейский корпус с приданными ему подразделениями полиции, жандармерии и ПВО занял позиции на рубеже «Аттила». Одновременно он обратился к командованию группы армий «Юг» с требованием предоставить ему немецкие войска усиления. Несмотря на то что расквартированный в Будапеште венгерский I армейский корпус представлял собой скорее административную, чем боевую, единицу и не имел собственных войск, ему временно были переподчинены все дислоцированные в столице венгерские части. Сегодня уже сложно судить о том, действительно ли Вёрёш намеревался оборонять Будапешт от советских войск, или он сосредоточивал силы для того, чтобы обеспечить выполнение плана Хорти о прекращении огня. Во всяком случае, он был в курсе намерений Хорти.

10 октября в венгерском Генеральном штабе начали подготовку к действиям в случае осады столицы. 12 октября штаб венгерского VI армейского корпуса получил приказ выдвинуться из Карпатских гор в Будапешт. Такой же приказ получила и 10-я пехотная дивизия. 1-й армейский корпус должен был обеспечивать меры безопасности, а 6-й армейский корпус – оборону города. В тот же день одно из самых надежных элитных формирований венгерской армии, 1-я парашютная группа, получило назначение в Будапешт. Кроме того, три противотанковые роты из состава 10-й пехотной дивизии получили приказ в срочном порядке передислоцироваться со своих позиций в Карпатских горах в столицу. Командующий танковыми войсками вооруженных сил Германии генерал-полковник Гейнц Гудериан (с марта 1943 г. генерал-инспектор танковых войск, с июля 1944 по март 1945 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск. – Ред.) высказался против этих мер, возможно, потому, что немецкое командование было в курсе планов Хорти о заключении перемирия и поэтому, несмотря на приближение советских войск, было заинтересовано главным образом в том, чтобы не допустить сосредоточения венгерских военнослужащих в столице. Решение немецкой стороны сохранять военный контроль в Будапеште, сконцентрировав там собственные силы даже в самый разгар танковых боев у Дебрецена, говорит о том, что одной из главных ее задач было не допустить выхода Венгрии из войны и потери своего плацдарма на Венгерском театре.

А пока немцы тоже накапливали свои войска в Будапеште. Они перебросили сюда 503-й тяжелый батальон танков «Тигр» и часть подразделений 24-й танковой дивизии. 13 октября венгерский Генеральный штаб отдал приказ всем подвижным частям венгерской армии следовать в Будапешт. Западнее Буды была расквартирована 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария-Терезия», состоявшая из проживавших на венгерской территории и насильственно мобилизованных швабов.

По данным боевого журнала группы армий «Юг», по состоянию на 25 октября 1944 г. силы обороны Будапешта включали в себя 26 тысяч немецких и примерно 15 тысяч венгерских солдат и офицеров (часть из них не прошедших полный курс подготовки), входивших в состав различных частей и подразделений, и 146 крупнокалиберных зенитных орудий, которые могли быть использованы для борьбы с танками. 26 октября эти войска были усилены 1-м парашютно-десантным батальоном, занявшим позиции в районе Дунахарасти и Шорокшар на рубеже «Аттила» с задачей отрезать дороги на Кечкемет и Шольт. Кроме того, в период с конца октября по середину ноября оборонявшиеся получили в качестве усиления 1, 10, 13, 16, 24 и 25-й дивизионы штурмовой артиллерии, две батареи 7-го дивизиона штурмовой артиллерии, примерно 25 танков различных типов, 2 тысячи солдат и 1-й полицейский полк СС. Артиллерийские дивизионы были направлены в наименее угрожаемые районы близ Ракошчаба, Эчера и Пецеля. Полицейские войска СС, выполнявшие роль резерва, были развернуты в пригороде Кишпешт. В самом Будапеште были оставлены 9-й батальон (личная охрана Салаши) и охранный батальон «Будапешт». К ним присоединились 201, 202, 203-й специальные технические батальоны, учащиеся офицерской военной школы города Варпалота, а также три жандармских батальона. Несколько позже в венгерскую столицу вернули прошедшую переформирование и пополнение 12-ю дивизию резерва. Приблизительно в 70 км к югу от Будапешта позиции на передовой заняли 1-я танковая, 23-я и 8-я дивизии из резерва, а также потрепанные части 1-й гусарской дивизии, всего около 20 тысяч солдат и офицеров.

Развернутые в Будапеште части и подразделения, малочисленные, недостаточно подготовленные и оснащенные, не могли представлять собой серьезную силу даже в обороне. 27 октября 1944 г. Фриснер, который понимал, что взятие столицы является ближайшей задачей советского наступления, обратился с письменным рапортом к Гудериану, требуя дополнительных сил. В течение ближайших недель ему пришлось безуспешно повторить эту просьбу несколько раз.

2 ноября советские подвижные части вышли к населенным пунктам Дунахарасти, Альшонемеди, Оча и Иллё, южнее и юго-восточнее Будапешта, и приблизились к городу на расстояние 15 км. В своих воспоминаниях Коваловски так описывает впечатления горожан от впервые услышанной ими канонады: «Даже в коротких перерывах между боями я все равно слышу канонаду. Могут ли так часто стрелять по случайно прорвавшимся вражеским машинам? В итоге я прихожу к выводу, что это не залпы зенитной артиллерии. Неужели фронт настолько близко подступил к нам?.. После короткого обеденного перерыва затихли сирены, но я все равно слышу шум разрывов снарядов. Теперь становится очевидным, что это не зенитные пушки, а тяжелая артиллерия. Судя по всему, на юго-востоке от города идет ожесточенное сражение… Фронт добрался и до нас. Как долго это будет продолжаться? Сможем ли мы это выдержать?»

Двое венгерских парашютистов, участников тех событий, вспоминают о том, как первые советские танки появились на расстоянии примерно 10 км от границ города:

«Во второй половине дня 2 ноября со стороны противотанковой батареи можно было услышать сильную артиллерийскую стрельбу. Вскоре повозки, запряженные лошадьми, стали беспорядочно отходить со стороны Кечкемета. Они забили все дороги между Шорокшаром и линией обороны… Как только мы освободили проезжую часть, из расположения батареи прибыло несколько солдат, которые сообщили, что их позиции штурмуют русские танки.

Пять головных Т-34 очень быстро достигли моста, переброшенного через противотанковый ров… Было темно, но мы отчетливо видели, как вслед за танками в ров скатывается русская пехота. У нас был приказ не открывать огня по пехоте, пока не подобьют танки. Танки шли уступом, прикрывая друг друга, но перед мостом они ненадолго остановились. В этот момент открыли огонь замаскированные в акациевой роще зенитные орудия. Их поддержали солдаты, которые из-за моста открыли стрельбу из противотанковых гранатометов. Одновременно с этим открыла плотный огонь пехота, который заставил пехоту, сопровождавшую советские танки, залечь на землю. В результате столь неожиданного обстрела все пять танков были подбиты».

После наступления темноты на наскоро оборудованные позиции венгерских парашютистов обрушилось до двадцати танков.

«Беспорядочный бой бушевал несколько часов. Многие танки подорвались на минах или были подбиты из противотанковых орудий. Они откатились назад. Под Шорокшаром нескольким танкам удалось прорвать линию обороны, но советская пехота не поспела за ними. Она завязла на левом фланге, и в результате танки отступили назад… Атака, предпринятая под Дунахарасти, захлебнулась после многочасового обстрела с близкого расстояния. Фронт был удержан, а несколько советских танков подбито».

3 ноября советскому 4-му гвардейскому механизированному корпусу удалось прорвать оборону на участке 22-й кавалерийской дивизии СС и подойти на расстояние 6 км от Шорокшара, однако группа парашютистов под командованием майора Эдёмера Ташшоньи все же сумела восстановить положение и вернуть потерянные позиции. Части советского 2-го механизированного корпуса овладели населенными пунктами Монор, Иллё, Вечеш, Дьяль и Пештсентимре, где оборону пытался организовать отряд венгерской полиции. В распоряжении венгров оказалось лишь пять итальянских танков типа «Ансальдо», три из которых были сразу же подбиты. После этого первый советский танк ворвался на улицы Иллё и вышел на одну из главных транспортных артерий, ведущих в Будапешт. Тем временем другие танковые подразделения устремились в сторону аэропорта Ферихедь, откуда до центра города оставалось 16 км. Позднее войска 8-й кавалерийской дивизии СС и венгерской 12-й пехотной дивизии сумели отбить обратно Вечеш и Монор. Затем часть Вечеша снова была захвачена советской стороной, но и ее удалось отбить 4 ноября.

Наступление советских танков закончилось 5 ноября. Многие из них были подбиты, большое количество пехоты полегло позади уничтоженных машин, стала ощущаться нехватка боеприпасов и топлива. Кроме того, передовые наступающие части оказались под угрозой окружения частями 1-й и 3-й немецких танковых дивизий. 8 ноября 1944 г. частям 22-й кавалерийской дивизии СС удалось вытеснить передовые наступающие советские войска на участках вклинения по рубежу «Аттила». После того как с переднего края были отведены советские танковые части, атаки были продолжены силами пехотных рот и батальонов, которым удалось вклиниться в оборону на участках, занятых необученными солдатами немецкой дивизии. Однако с помощью венгерских парашютистов все такие прорывы были вовремя ликвидированы, а их участники – уничтожены. Во время наступления обороняющиеся успели подтянуть на венгерскую равнину примерно 13 тысяч человек пехоты, 100 танков и штурмовых орудий и 150 орудий обычной артиллерии (в советских источниках три танковых и одну моторизованную дивизии. – Ред.) (табл. 3, с. 425).

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ СИЛАМИ 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Из мемуаров генерал-полковника Штеменко, бывшего в то время первым заместителем начальника Генерального штаба Красной армии, становится ясным, как в Генштабе прореагировали на приостановление наступления 46-й армии. Поскольку никто не осмелился бы отменить приказ Сталина или как-то изменить его, единственным решением было расширить фронт наступления и попытаться захватить Будапешт путем охвата с двух сторон, отказавшись от фронтальных ударов. 6-я гвардейская танковая армия и 7-я армия получили задачу прорвать оборону противника в районе Хатвана с востока и выйти к Дунаю севернее Будапешта в районе Ваца. Войска 46-й армии должны были форсировать Дунай в районе Шорокшара, захватить остров Чепель, продолжить переправу через Старый Дунай и атаковать столицу с юго-западного направления, из района города Эрд. 5 ноября советская сторона прекратила фронтальное наступление юго-восточнее Будапешта, для того чтобы перегруппировать свои войска и подготовить их к операции по охвату города. Это означало, что отныне стратегическое командование переходит в руки военных профессионалов.

В то же время в начале ноября Главное командование сухопутных войск Германии развернуло три танковых корпуса таким образом, чтобы они блокировали подступы к Будапешту. III танковый корпус под командованием генерала Брейта должен был заниматься непосредственной обороной венгерской столицы, в то время как IV танковый корпус должен был направиться в район Ясбереня, LVII танковый корпус – в район Цегледа и Сольнока. Два этих танковых корпуса должны были нанести контрудары по наступающему противнику. После того как советские войска форсировали Тису, 7-я гвардейская армия на левом крыле наступающего 2-го Украинского фронта, а также 53, 27, 40-я армии и конно-механизированная группа Плиева были остановлены в ходе развития наступления на север немецкими и венгерскими частями. Подвижные войска Малиновского снова понесли тяжелые потери. По данным немецкого командования, в период с 31 октября по 12 ноября было уничтожено 132 советских танка.

Начиная с 8 ноября 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа Плиева возобновили наступление на Ишасег и Хатван. Здесь, на востоке и северо-востоке от Будапешта, участок примерно 50 км фронта обороняли лишь несколько венгерских батальонов и подразделения немецких 13-й танковой, 4-й и 18-й моторизованных дивизий СС и 46-й пехотной дивизии. Деморализованные непрекращавшимися атаками русских, многие солдаты моторизованных дивизий СС, которые были мобилизованы силой, сдались в плен или рассеялись. Состояние этих войск характеризуется следующим донесением: «18-я моторизованная дивизия СС… набрана из этнических немцев, проживающих в Венгрии. Они перебегают к противнику, и боевая ценность этой дивизии аналогична венгерской дивизии…Общая численность составляет 18 тысяч человек, при этом на 18 солдат приходится одна винтовка».

Неудивительно, что неподготовленных и плохо экипированных солдат СС охватила паника. Им оставалось лишь наблюдать, как их товарищей давят танки Т-34, прежде чем они успевают найти укрытие. Тем не менее командование группы армий «Юг» обвинило в случившемся именно их. В донесении, адресованном Гудериану, Фриснер пишет: «В 4-й полицейской моторизованной дивизии СС командиры некоторых подразделений предпочли застрелиться из-за бегства своих солдат. 18-я моторизованная дивизия СС полностью разгромлена».

Венгерская 12-я дивизия резерва, в составе которой было примерно 2 тысячи солдат и офицеров и 20 орудий и которая все еще находилась в процессе формирования, в начале ноября получила боевую задачу прикрыть подходы к Будапешту по рубежу между Печелем, Ишасегом и чуть южнее, в районе городка Дань. Когда командование поняло, что этих сил было явно недостаточно, сюда же 13 ноября был переброшен 1-й парашютно-десантный батальон под командованием майора Эдёмера Ташшоньи. Вплоть до прибытия 15 ноября 600 солдат подкрепления парашютисты при хорошо организованной артиллерийской поддержке самостоятельно удерживали участок обороны длиной от 5 до 6 км, отбив ряд ожесточенных атак советских войск. Как-то в результате очередной бешеной атаки советские пехотинцы вышли к венгерским позициям. Ташшоньи вспоминает:

«Я повернулся к немецкому артиллерийскому корректировщику:

– Огонь на поражение в сектор «А», немедленно!

– Но это же ваши позиции.

– Не важно, скорее!

Я посмотрел на часы. Спустя 17 секунд наши позиции и район перед ними находились под огнем 52 артиллерийских стволов, который постепенно затихал и через несколько минут стал совсем редким. Этот вал пришелся прямо по русской пехоте, находившейся на дистанции прямого броска. Когда я отправился (точнее, поскакал прыжками) туда после того, как атака была отражена, парашютисты рассказали мне, что они понимали, что огонь ведет наша артиллерия и что ничего нельзя с этим поделать. Когда огонь несколько ослаб, некоторые выглядывали из окопов и видели, как тела русских разлетаются в воздухе, а остальные солдаты противника в панике пытаются окапываться. Чудесным образом в нашей роте в результате того смертельного артиллерийского удара было всего семь человек убитых и несколько раненых. Нескольких солдат засыпало землей, но они сумели благополучно выбраться».

Ташшоньи был награжден Железным крестом первого и второго класса; он и его парашютисты были отмечены благодарностью в приказе по немецкому вермахту. Тем не менее бои продолжались до 22 ноября, и во время их подразделение потеряло до 40 процентов своего состава.

Несмотря на то что советские войска форсировали Тису на многих участках, им не удалось воспрепятствовать тому, что немецкая сторона стабилизировала фронт, создав непрерывный передний край путем постоянного проведения перегруппировки оставшихся сил и нанесения непрекращающихся ударов по наступающему противнику. Потери советской стороны были ощутимыми, однако к концу месяца немецкие танковые дивизии также понесли существенный урон. «В батальонах оставалось по 100–200 солдат. На каждые 100 м фронта приходилось в среднем 3,5 человека… В танковых частях оставалось в лучшем случае по восемь танков, а в худшем – по четыре или пять», – писал Фриснер в своих мемуарах. К середине ноября развернутые северо-восточнее Будапешта немецкие части отступили к рубежу «Кароль», и в этом секторе фронт тоже стабилизировался.

Сталин наконец понял, что сил одного только 2-го Украинского фронта было недостаточно для захвата Будапешта. По его приказу 14 ноября в распоряжение Малиновского были переданы 200 танков и 40 тысяч солдат из резерва ВГК, а также из 4-го Украинского фронта, «застрявшего» в Карпатах. Бронетанковую технику, количество которой теперь далеко превосходило всю имевшуюся в составе немецких соединений, командующий фронтом направил в 6-ю гвардейскую танковую армию, получившую задание совместно с 7-й армией окружить Будапешт с севера (как предполагалось первоначальным замыслом). Однако советские войска не сумели прорвать оборону противника на этом направлении.

Попытки 46-й армии переправиться через Дунай и высадиться южнее города на острове Чепель оказались более успешными. 6 ноября такая же попытка силами одного батальона 23-го стрелкового корпуса была остановлена венгерскими гусарами и срочно переброшенным сюда из-под Дебрецена подразделением штурмовой артиллерии (причиной переброски послужило обнаружение советского корректировщика артиллерийского огня, который скрывался на церковной колокольне в юго-восточной части острова). Лейтенант венгерской артиллерии Джорджи Тюроси вспоминал:

«Солдаты советского стрелкового батальона накапливались на мелководье, почти у самого берега Старого Дуная. Десантировавшись, они прятались в ивняке и березовой роще. Тот, кто не успел спрятаться, был пленен нами. Почти им всем было за 40 лет, почти все с большими усами и простодушным видом. Наши солдаты любезно предложили пленникам ром и дружелюбно похлопывали их по спине… Подобная дружелюбность смогла выманить из убежищ еще нескольких русских. Некоторые несли в руках импровизированные распятия из прутьев… Там был советский раненый, по-моему сержант с белым как мел лицом. Я прекрасно помню его твердый, окаменевший взгляд и суровое лицо, которое не реагировало ни на какие дружеские жесты, рот, кривившийся от боли. Он принял от нас медицинскую помощь, но так и не притронулся к предложенному ему рому. Без слов он покачал головой, отказываясь от выпивки. Пленники просили не передавать их в руки немцев. Но венгерская армия не могла иметь пленных».

Атаки советских войск, пытавшихся переправиться через реку 14, 15, 16 и 18 ноября, были отбиты, но 21 ноября они высадились на остров Чепель силами до дивизии. Командир полуроты венгерского 4-го гусарского полка Тибор Генчь пишет в своих воспоминаниях:

«На рассвете следующего дня противником вновь была предпринята попытка форсирования рукава Дуная (Рацкевеи – (Шорокшари) – Дуна). Как резервная рота, мы оказались размещены в одной из школ Тёкёля. Офицеры полка спали праведным сном. Те, кто оказался на передовой, майор Мессарош со своими людьми и другие подразделения, не оказали ни малейшего сопротивления. Войска противника, возможно, это были штрафные роты, успевшие изрядно хлебнуть «штурмовой воды», подошли к железнодорожной ветке на окраине поселка, где стоял я и мои люди. Они подходили большими плотными группами, поэтому иногда одной пулей можно было пробить два или даже три тела. Несколько раз мы перезаряжали оружие. В какой-то момент они рассеялись и попытались зайти нам в тыл, обойдя поселок… Тогда нас вытеснили из поселка, а на следующий день была контратака при поддержке немецких танков. На этот раз войска противника успели грамотно окопаться; они сопротивлялись грамотно и серьезно. Они хорошо маскировались в окопах, но мы находили их и убивали выстрелами в шею и в голову. Однако при помощи наших слабых сил полностью очистить Тёкёль было невозможно».