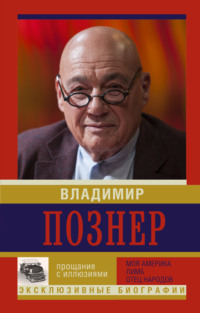

Противостояние

Полная версия

Противостояние

Жанр: публицистическая литературапублицистикаизвестные людисовременная Россияжурналистикаинтервьювопросы современности

Язык: Русский

Год издания: 2015

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу