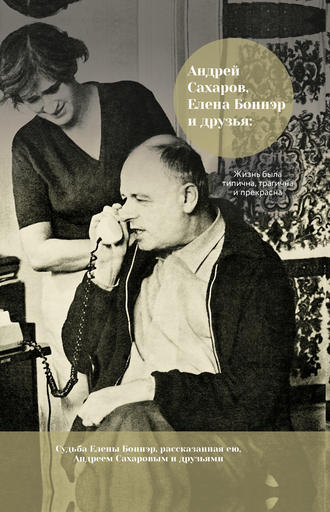

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Полная версия

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Жанр: биографии и мемуарыдокументальная литературадиссидентыавтобиографиисоветская эпохазнаменитые женщинывоспоминаниясерьезное чтениеоб истории серьезно

Язык: Русский

Год издания: 2020

Добавлена:

Серия «Люди, эпоха, судьба…»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу