Полная версия

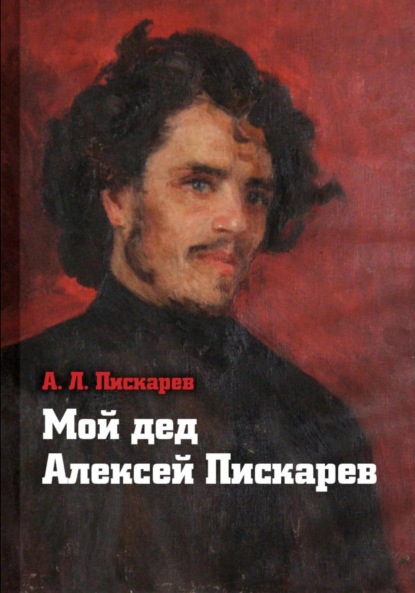

Мой дед Алексей Пискарёв

Алексей Пискарев

Мой дед Алексей Пискарёв

Предисловие

Дорогие читатели, в руках вы держите книгу о необычной, трудной и драматической жизни одаренного человека, моего деда Алексея Константиновича Пискарева. Сын родившегося крепостным крестьянина, он был одарен физически – ладно скроен и красив, сумел развить трудовые навыки и интеллект – в 14 лет получил звание мастера-литейщика, а после многих лет вечерних занятий на курсах, организованных графиней Паниной, получил из рук прекрасных учителей образование, равное гимназическому. Там он научился писать стихи, в эмоциональной силе которых вы сможете убедиться, читая эту книгу.

Страстность, далеко не всегда контролируемая, повела его сложной дорогой по бушующей и погибающей России начала и середины XX века. Еще очень молодым, но уже уважаемым рабочим, к тому же образованным, он перед 1905 годом стал признанным вожаком рабочего движения Московского района Санкт-Петербурга.

К 8 января 1905 года относится начало его знакомства с Горьким. В этот день, в канун знаменитого выступления рабочих под руководством Гапона, А. К. Пискарев принес в редакцию газеты «Сын Отечества» очередную заметку о событиях на рабочих окраинах Петербурга. Позднее тот же Горький снабдил деда оружием, переданным из Парижа Гапоном для совершения терактов.

День 9 января стал переломным в его мироощущении и судьбе. Портрет царя из «красного угла» квартиры выкинут на помойку. Впоследствии отдана дань и самосуду рабочих товарищей, и террору под руководством известных вождей эсэров Савинкова и Рутенберга. Было место и подвигам, таким как спасение от ареста своей невесты, «назначенной» революционной организацией, чтобы носить ему передачи и держать связь с товарищами. Но вскоре пришла любовь, и по выходе деда из тюрьмы они поженились. За 15 лет бурной, непрерывно меняющейся жизни родили девятерых детей.

Любовь к семье, к детям стала самым сильным чувством дальнейшей жизни Алексея Константиновича. Появившиеся у него в руках факты, свидетельствующие об отсутствии чистоты в помыслах и жизни старших революционных товарищей, отсутствие организации (или преднамеренное разрушение такой организации изнутри) в Кронштадтском восстании 1906 года отдалили его от революционного движения. После 1908 года оставалась только общественная работа в профсоюзе металлистов вместе с будущим «всесоюзным старостой» М. И. Калининым. К 1917 году благодаря своим многочисленным профессиональным навыкам Алексей Константинович организовал несколько предприятий и «фермерское», как мы назвали бы его теперь, хозяйство в пригороде Петербурга, ставшего к тому времени Петроградом. Это хозяйство спасло его большую семью в последовавшие (1917–1922) голодные годы.

В 1917–1918 годах он стал перед выбором: откликнуться на призыв к сотрудничеству с прежними товарищами или идти к неминуемой гибели самому (Собственник! Буржуй! Землевладелец!) и вести туда же свою семью. Широко известен лозунг того времени: «Кто не с нами, тот против нас!». М. И. Калинин, вытащив моего деда после очередного ареста из тюрьмы, этот лозунг конкретизировал: «Хочешь жить – вступай в партию!». Последовали несколько бурных лет служения в Информотделе Балтийского флота, активная журналистская работа, возобновившиеся контакты с Горьким.

Март 1921 года отметился кровавым разгромом нового Кронштадтского восстания, причем ядром восставших были те самые матросы, на которых опирались большевики в ноябре 1917 года. Эта дата обозначила новую веху в судьбе деда. По его воспоминаниям, он «вышел из всех партий» и вернулся к своей профессиональной и предпринимательской деятельности, благо большевистское правительство для «выхода из голода» и ослабления протестов вынуждено было объявить «новую экономическую политику». За несколько лет он организовал и возглавил производство фетровой обуви и шляп, превосходивших по качеству европейские изделия своего времени. И, конечно же, попал под пресс судебной расправы с «нэпманами» в конце 20-х годов, несмотря на то что незадолго до ареста получил медаль Первой Всесоюзной Промышленной выставке.

И снова он нашел себе место в меняющемся ми-ре, поступив на работу на Кораблестроительный завод им. Марти, – сначала простым рабочим-литейщиком, а через несколько лет дорос до должности научного сотрудника в профильном научно-исследовательском институте. Но пришел 1938 год, подразделения «органов» соревновались друг с другом в выявлении «врагов народа», и мой дед снова попал в заключение по изобретенному следователем делу о покушении на жизнь членов Ленинградского Обкома ВКПб («Как, всех сразу?» – спросил у следователя изумленный Алексей Константинович). Читатель найдет документальные записи, какими методами достигались признания подследственными своей вины. Признавались все, за самым небольшим исключением, но А.К. Пискарев вынес допросы и пытки, ни в чем не признался, и через два года получил необычайно мягкий, по тем временам, приговор: пять лет ссылки.

С ним в камере сидел еще один «вредитель» – конструктор подводных лодок. И, читая о невероятных трудностях, с которыми Советский Союз налаживал производство военной техники в годы войны, я думаю: сколько миллионов русских жизней могло быть спасено, если бы огромное число талантливых людей, составляющих цвет технической мысли страны, занимались в этот период своим делом, а не гнили после расстрела в могилах или доживали свой век в лагерях с кайлом и лопатой в руках.

Дед умер в 1955 году на 101-м километре от Ленинграда, будучи уже реабилитированным, но не получив еще нормальных документов и пенсии. Остались тетради воспоминаний, пачки исписанных карандашом листов оберточной бумаги. Расшифровка текстов в ряде случаев требовала работы со сканом и последующей обработки. Эти тексты и составили основу книги. К счастью, дед еще в предреволюционные и первые послереволюционные годы начал интересоваться историей семьи крепостных крестьян Пискаревых. Он ездил на нашу малую родину, в Подмосковье, собирал рассказы стариков, смотрел церковные и волостные архивы, теперь уже утраченные. Так появилась история, начало которой относится примерно к 1810-му году.

Органично вошли в книгу и воспоминания моей матери, Нины Алексеевны Пискаревой, четвертого ребенка Алексея Константиновича. От деда она унаследовала энергию и страстность. Картины быта семьи в годы ее детства ярко дополняют историю, которую я предлагаю вниманию не только многочисленных потомков А.К. Пискарева, но и людей, интересующихся подлинной историей нашего Отечества.

В книге вы найдете личные впечатления и воспоминания об известных деятелях эпохи – отце Гапоне и Рутенберге, Хрусталеве и Парвусе, Троцком и Ленине, Горьком и Амфитеатрове, Федоре Раскольникове и Ларисе Рейснер. Замечу, что Горький был, пожалуй, единственным из этих лиц, к кому мой дед сохранил почтительное уважение до конца своих дней.

Деревня Беляево, имение Толстых. Алексей Степанович Пискарев. Сдача в рекруты, вероятная гибель в Севастополе

Первые страницы воспоминаний моего деда Алексея Константиновича Пискарева переносят нас в Россию начала XIX века, – Россию, которая нам так близка по классической русской литературе. Это время начала хорошо знакомой всем России – огромной страны с устоявшимися границами, с народом, который, развиваясь и распространяясь из своего ядра – Московского великого княжества, – впитал в себя и кровь, и обычаи населения огромных территорий, простиравшихся от Польши до Китая и от среднеазиатских степей до суровых берегов Северного Ледовитого океана. Ощущение бескрайних просторов и нескончаемой прочности русского государства пронизывало все слои русского народа: от императора, его высших чиновников и владетельного дворянства до простых, полностью бесправных крестьян.

Ушла в прошлое эпоха Пугачевского восстания. Дворянство, уже не отягощенное обязательной государственной службой, поверило в незыблемость своего привилегированного положения, а крестьяне в массе, казалось, свыклись с полурабским положением.

Важнейшая отличительная черта этого времени – формирование современного русского литературного языка. Пушкин – первый русский писатель, стихами и прозой которого мы наслаждаемся до сих пор, не испытывая затруднений в понимании написанных им слов и не задумываясь над их современным значением. Язык Пушкина объединил Россию в большей степени, чем существовавшие на протяжении всей ее истории мощные полицейские силы. Никто лучше Пушкина не смог сказать и о полной драматизма отличительной черте народа и государства – непреодолимом барьере, выросшем между высшим и низшими слоями российского общества.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:Среди цветущих нив и горДруг человечества печально замечаетВезде невежества убийственный позор.Не видя слез, не внемля стона,На пагубу людей избранное судьбой,Здесь барство дикое, без чувства, без закона,Присвоило себе насильственной лозойИ труд, и собственность, и время земледельца.Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,Здесь рабство тощее влачится по браздамНеумолимого владельца.Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,Надежд и склонностей в душе питать не смея,Здесь девы юные цветутДля прихоти бесчувственной злодея.Опора милая стареющих отцов,Младые сыновья, товарищи трудов,Из хижины родной идут собой умножитьДворовые толпы измученных рабов.(А. С. Пушкин. «Деревня». 1819 год).Эта драматическая ситуация и привела, в конце концов, к трагедии русского народа в XX веке.

Все, что написано о времени начала XIX века, написано людьми из высших сословий российского общества, людьми умными, достойными, образованными и глубоко чувствующими. Но все же на жизнь крестьян они смотрели со стороны. А. К. Пискарев – кровь от крови и плоть от плоти порабощенного и бесправного большинства русского населения. Конечно, сам он родился несколькими десятилетиями позже, в 1883 году, когда крепостное право уже стало историей. Но до семилетнего возраста он жил в той самой деревне Московской губернии, в которой жили его деды и прадеды, и повседневный быт семьи Пискаревых во времена его детства ненамного изменился с начала века. Он сохранил детские впечатления и воспоминания о местах и людях своей деревни. Уже в зрелые годы А. К. Пискарев неоднократно бывал на своей малой родине, слушая рассказы стариков о давно прошедших временах. Поэтому составленное им описание жизни и быта основателя нашей фамилии, дворового крестьянина Алексея Степановича Пискарева, вполне может считаться повествованием очевидца. И как же много ярких поэтических зарисовок, связанных с красотой природы и простыми человеческими радостями, выделяются на сером фоне рассказов о первобытной скудости и дикости крестьянской жизни того времени!

В письме, адресованном старшему сыну Константину и написанном уже в послевоенное время, А. К. Пискарев рассказывает о проведенном им исследовании происхождения фамилии Пискаревых.

Месторасположение на карте описываемых мест: деревня Беляево, село Покровское, р. Моча (1); Лукошкино, Вороново, Калужское шоссе (2); Подольск (3) и Москва (4).

Деревня Беляево принадлежит к Покровскому приходу. Село Покровское находится всего в 1.5 километрах от Беляева – родины наших предков. На кладбище в Покровском хоронились наши предки. Я был на могиле моего деда – Василия Алексеева, она была в полном запустении. Из Ленинграда я послал чугунный крест моего изделия и просил поставить на могилу деда. Не знаю, как исполнили мою просьбу. От внуков слыхал, что крест поставили.

В селе Покровском на довольно высокой горке стоит каменная, хорошо сохранившаяся церковь с высокой колокольней, с которой открывается вид на множество близко друг от друга расположенных деревень. В подвале колокольни я видел две старинные пушки, как говорят, оставшиеся после войны 1812 г. от французов. Говорят также, что раньше поповские дети на праздник Пасхи стреляли из этих пушек. В церкви хорошо сохранилась надпись, высеченная выпуклыми буквами, потому легко читалась. Надпись на старинном славянском языке. Сопровождавший меня поп прочел мне ее. Я узнал, что церковь построена Евдокией Стрешневой – это была одна из жен царя Михаила Федоровича Романова – в 1600-х годах. На то, что строительница церкви принадлежала к царской фамилии, указывает еще и то обстоятельство, что на куполе церкви под крестом есть корона с сохранившейся позолотой.

Узнав мой интерес к моему роду, поп показал мне из достопримечательностей церкви синодик лиц, записанных на вечное поминовение. В синодике записан наш предок «раб Божий Алексей, за веру, царя и отечество живот свой положивший». Из приложенных к синодику записей я удостоверился, что это наш, то есть мой, прадед Алексей Степанов Пискарев, убитый в Севастополе в войну 1853 г. (мы увидим, что А.К.Пискарев в дальнейшем изменил свое мнение о времени и обстоятельствах гибели Алексея Степановича. – А. П.). Записан он в синодик по приказанию тогдашней барыни Толстой, владевшей и Покровским, и окрестными деревнями в эпоху крепостного права.

Далее от попа и других лиц, сопоставляя с имеющимися у меня сведениями, я узнал: вотчина села Покровского по дарственному акту перешла в род Толстых, очевидно, к предку Льва Николаевича Толстого, который при Петре I был начальником тайной канцелярии.[1] По преданиям, он допрашивал сына Петра I царевича Алексея и будто бы собственноручно убил или задушил царевича Алексея. Это я узнал, читая Хронику Льва Николаевича Толстого в бытность мою в Красноярске. Там очень хорошая библиотека.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском. Фотография. 2011 г.

Указатель дороги от села Покровское на садоводство «Беляево». Фотография. 2011 г.

Из Хроники я узнал, что вотчина села Покровское впоследствии принадлежала сестре Льва Николаевича Толстого. Если память мне не изменяет, я послал тебе, Костя, и вырезку об этом, которую я, каюсь, хищнически вырезал из книжки. Поищи, чтобы удостоверить то, о чем я собрался от тоски и скуки написать для тебя. В Публичной Библиотеке можно достать эту Хронику о Л.Н. Толстом. Удостоверься сам.

В Покровском у сестры Лев Николаевич гостил часто и подолгу. Там же часто гостили и другие поэты и писатели. И, между прочим, и поэт Алексей Константинович Толстой.

Есть старинная песенка:

Во селе, селе ПокровскомТам гуляли молодцы…и т. д.

В деревне мне говорили: «Это о нас поется».

В дальнейшем, уже в последнее сравнительно время, Толстой распродавал большие владения разным купцам, в том числе и хорошие леса, из которых мой дед Василий воровал дубки и возил их в Москву продавать. Это было уже на моей памяти, хотя я и был всего семи лет. Помню, как он тронутые гнилью места дубков маскировал, подмазывая такие места дегтем. Я даже помогал ему в этом деле. Продав в Москве эти дубки, он обычно возвращался мертвецки пьяный. Я был любимцем деда, и он не забывал мне привозить гостинцы.

Село Покровское в сравнительно недавнее перед революцией время заселили украинцы, очевидно купив землю у Толстых. В памяти стариков сохранилось хорошее отношение к барыне Толстой как к очень добродетельному человеку. Мне лично не удалось ничего видеть, что бы напоминало о ней.

Вот все то, что мне удалось узнать о прежних владельцах Покровского – Толстых.

Хроника семьи Пискаревых составлена по рассказам старика, жившего в деревне Ивлево – соседней с нашей родовой деревней Беляево Московской губернии Подольского уезда. Фамилию этого старика я позабыл. Ему было свыше 100 лет, но это был довольно бодрый еще старик и обладал отличной памятью.

Его сын был председателем Вороновского с/совета, в районном центре Вороново, расположенном в 4 километрах от Беляево; к этому с/совету деревня Беляево и принадлежит. Через этого старика я познакомился с сыном, чему способствовало еще то обстоятельство, что я сам был тогда членом Ленинградского совета. Он отнесся ко мне очень внимательно и предупредительно и разрешил заниматься в архиве Вороновского с/совета, где я и занимался дня 3–4, найдя там очень ценные для меня указания. Я выступил и на общем собрании всего района, созванном председателем Вороновского с/совета специально для меня. Расстались мы друзьями.

Пишу простым карандашом в надежде, что все будет переписано.

Перепечатано все было, к сожалению, намного позднее, и не обошлось без потерь.

Настоящую Хронику дарю любимому сыну Константину.

Перейду теперь к занятиям моим в Вороновской волости – ныне районном совете. Великолепные столетние дубы украшают Вороново в изобилии. Очевидно, это указание на то, что в прежнее время кто-то очень заботился о великолепии места. Архив там состоит из документов только после 1800-го года. Более ранние документы 1700-х годов изъяты из волости и находятся в Подольске. В Подольске мне побывать не удалось, да я и не думал, что встречу там уважение, подобное Вороновскому. Самыми интересными оказались так называемые «ревизские сказки», в которых довольно подробно описывают состояние каждого лица. Происхождение каждого члена семьи и различные пертурбации, как-то замужество, рождение ребенка, пометки о его возмужалости и т. п. Обычно фамилий не было нигде ни у кого. Писалось так: «Алексей сын Степанов от матери Пелагеи», в редких случаях указывалось, что Пелагея дочь такого-то, а чаще и это указание отсутствовало. Точны там только даты рождения, брака и смерти. Дела, касающегося одной семьи, не было. Хорошо было то, что народу было не так много, и поэтому можно было ориентироваться без труда, хотя я и работал довольно кропотливо. Помог мне председатель, оказавшийся очень умным и, главное, деловитым человеком. Первое указание на моего предка Алексея, сына Степана, я нашел около 1810 г. Потом нашел указание на его брак с Прасковьей. Жену Алексея Степановича, кажется, звали Прасковьей, я их путаю иногда с Матреной, первой женой деда Василия.

Об отце его Степане Васильевиче я сведений никаких найти не мог. В церкви, тогда ведавшей рождением и смертью, человека найти было нельзя, ибо все документы из церкви были изъяты. Знаю лишь точно, что он был дворовым человеком, так как он был в ревизских сказках именно дворовым. Он, очевидно, или умер, или сбежал в Новороссию, тогда только заселявшуюся, о чем говорили и старики.

На протяжении нескольких веков земли юга России (Новороссии) принимали беглецов, вольных по духу предприимчивых людей, не смирившихся с рабской зависимостью от господ.

Не ту же ли роль выполняют сейчас Америка и Западная Европа? И не является ли Степан Васильевич первым эмигрантом нашей семьи?

Дворовым человеком был и Алексей Степанович, и его обязанностью было ловить рыбу и доставлять ее к барскому столу. Вот что о нем рассказывает лично его помнивший старик из деревни Ивлево.

Мимо деревни Беляево протекает речка Моченка, обтекающая много деревень. Речка рыбная, особенно ж много в ней водится пескарей. Рыбка эта, величиною с корюшку и видом напоминающая ее, водится на песчаных местах реки, откуда и получила свое название пескарь. Река Моченка неглубокая, песчаная, способствующая пескарям, течет до самого Подольска, там впадает в реку Пахру.

Вид на берега р. Моча (Моченка). Фотография. 2011 г.

От этой рыбки Алексей Степанович получил кличку Пескарь, и так его всюду и звали, и, завидя его, говорили: «Вон, Пескарь идет!» – что его ничуть не обижало, как любителя и охотника на пескарей. Матерщинник и ругатель был страшный. Идет, бывало, по деревне, ругает мужиков, презирая их труд землепашцев. Мужики и его бранят, но снисходительно, ибо тут доставалось и бурмистру, и господам. «У него брани хватало на всех» – так рассказывает о нем ивлевский старик, имя которого я забыл.

Соберет, бывало, всех ребятишек с деревни и идет с толпою их к реке или прудам. Сам ложится отдыхать под кустик, а ребятам всем работу найдет и приказывает: «Вон там, под ивняком, налимов пошарьте, под камнями поглядите, хорошенько шарьте, сукины дети. Пойду, сам посмотрю. По пескарям с корзиной пройдите, вон их сколько полощется – бери не хочу». Задав всем работу, сам засыпает и просыпается, когда ребятишки все обшарят и принесут ему добычу.

Начинается дележка. Всех ребят оделит, сопровождая дележку неизменной бранью. Ребятишки бегут домой с рыбой, а он раздевается сам и лезет в воду проверять работу ребят. Свой рабочий день оканчивал осмотром Антонова пруда – самого глубокого водоема на речке, куда ребятам он заходить не позволял, боясь, что они утонут. Затем рассортировывал пойманную рыбу: крупную нанизывал на жерлицу, приготовляя ее, чтобы отнести вечером в кабак, а помельче нес на господский двор. Вечером, забрав крупную рыбу, нес ее в кабак в Вороново, а то и в Лукошкино. Станция Лукошки-но расположена на так называемом Варшавском тракте в 12 верстах от Беляева. Ночью возвращался пьяный домой, по дороге громко распевая песни. Голос он имел громкий и звонкий; и петь любил. «Ну, Пескаря завтра опять пороть будут», – говорили мужики, заслышав его пение. Порот он на конюшне бывал часто, но был неисправим и по-прежнему продолжал свои калькуляции с рыбой, снабжая ею соседние кабаки.

Передо мной лежит помятая и потертая тетрадь. Открываю: на первой странице надпись – «Воспоминания в тетради и стихотворения в ней принадлежат А. Пискареву» и дата – 19/X 1950 г. Пониже зачеркнутый заголовок: «Как ржавело железо».

Очевидно, дед хотел так озаглавить весь последующий текст воспоминаний, но затем передумал. Воспоминания начинаются описанием жизни нашего прародителя Алексея Степановича, приведенным уже выше, но изложенным более картинно, дополненным воображением и собственными впечатлениями раннего детства, прошедшего в тех же местах.

…Поздний час утра, с поля возвращались косари, вышедшие на работу до зари и косившие, пока была роса. Идут домой, поют песню, будто бы посвященную селу Покровскому:

Как в селе, селе ПокровскомТам гуляли молодцы…Говорят, что песня была сложена гостями владелицы села Покровского, гражданки Толстой.

Из усадьбы, почесывая спину, выходит рыболов усадьбы Алексей Степанович. Накануне он провинился, и сегодня утром был наказан розгами. Вчера крупную пойманную рыбу он отнес в кабак, в село Лукошкино. Возвращался ночью, веселый, и по обыкновению распевал песни. Пел он хорошо. Окрестные крестьяне, заслышав пение, говорили: «Ну, завтра Пескаря, – такое прозвище поющего, – пороть будут». Так и случилось. Утром, по приказанию бурмистра, его отпороли розгами на конюшне, отчего спина болела и ныла.

Бурмистр, как и все окрестные крестьяне, слыша пение своего рыболова, понимал причину его пения: рыбу в кабак носил и напился. И решил, уже не в первый раз, наказать его розгами. И сделал это пораньше утром, пока спала барыня, не любившая частого наказания своего рыболова. Жалела не столько его, а его семейство.

Почесывая ноющую от розог спину, подошел он к Покровской церкви, с укрепленной на вершине короной, знаменующей реликвию царской власти. Как гласит надпись, красующаяся над ней, церковь построена одной из жен первого царя Романова в 1620 г.

У ограды церкви собралась гурьба мальчишек, ожидавших своего руководителя рыболова. Они радостно встретили своего дядю Алексея с вопросами: пойдут ли сегодня ловить рыбу? Узнав, что идут на речку, пошли толпою за ним вслед. Речка Моченка, снабжавшая их рыбой, недалеко. Придя к ней, Алексей Степанович распределил ребят, отдав им приказания, кому что делать. «Ты пойди кусты обшарь, а вы под камнями все обыщите», и т. д. Дав каждому задание, Алексей Степанович снял белье, помочив в воде, развесил его на кусты, лег отдыхать и заснул, пригретый солнцем.

Спал он, пока ребята не выполнили заданий и принесли наловленную рыбу. Алексей Степанович сполоснул водой лицо, отобрал крупную рыбу, а мелочь распределил между ребятишками. «Ну, несите домой», – скомандовал он, а сам пошел на Антонов пруд, глубокое место в реке, куда он мальчишкам ходить не позволял из опасения, что они утонут, и принялся обследовать пруд сам. Там он обычно находил самую крупную рыбу. Пополнив там свой запас, он разобрал его. Самую крупную отложил, чтобы вечером снести ее в кабак, а остальную понес жене и барыне на кухню. Его трудовой день закончился, и можно было отправиться в кабак, где узнавал все новости и, конечно, напивался вновь. Возвращался так же с пением, любитель которого он был, – голос у него был чистый, звонкий, – и снова рисковал быть выпоротым розгами.

Так протекала жизнь Алексея Степановича, любимого крестьянами за новости, слышанные им в кабаке, но считавшими его пустым, никчемным человеком. Его уважали за насмешки над бурмистром и всяким начальством, но и сожалели, что он, множество раз поротый, все-таки продолжает свою беспутную жизнь.