Полная версия

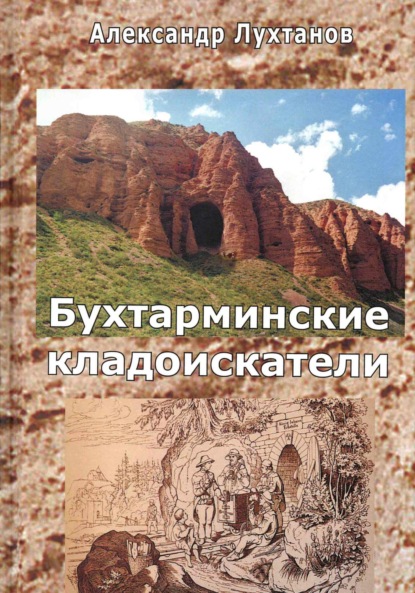

Бухтарминские кладоискатели

Лухтанов Александр

Бухтарминские кладоискатели

К читателям

Сия повесть есть не только плод неудержимой фантазии писателя. Она навеяна реальной историей жизни одной семьи, необычной и, по мнению автора, совершенно замечательной.

В не такие уж давние времена, до 1977 года, жил в алтайской тайге близ городка Зыряновска знаменитый пчеловод Николай Иванович Лаврентьев. Истый горожанин, он был интеллектуалом и настоящим интеллигентом, гостеприимным, общительным и… романтиком, влюблённым в природу и своих пчёлок. В Зыряновске его знали многие, в том числе и я. Приветливая его изба стояла за рекой Хамиром на живописной поляне среди леса и гор. За огородом бежала скачущая с уступа на уступ горная речка, с водопадами и голубыми омутами, называемая Большой. Тогда, в начале 50-х, Столбоуха была большим посёлком, «столицей» лесорубов, ещё живыми были лесные деревушки, и в том числе примерно в 6 километрах от Столбоухи подхоз Леспромхоза из 15–20 дворов. Почти 40 лет проживал тут Николай Иванович с семьёй и нисколько не жалел, что он, потомственный житель города, променял его на таёжную пасеку. Об этом не совсем обычном человеке старший сын рассказывал так:

«Отец был очень самобытным человеком. В душе он был большим поэтом, восторженно любившим природу, и беззаветно был предан пчёлкам, как частичке этой природы. Он утверждал, что на свете есть только три вида человеческой деятельности, достойные уважения. Это выращивание хлеба, вождение пчёл и …разведение цветов. Он и в 60 лет, как мальчишка, весной перед домом бегал за журавлями: это же так интересно! О так называемом техническом прогрессе отзывался очень скептически и относился к нему с большой опаской. И, как показывает жизнь, был в этом по-своему глубоко прав».

Такими же любознательными и влюблёнными в родной край выросли трое его детей. Жизнь среди природы полна приключений. И хотя большинство здесь описанного – вымысел, автор уверен, что прототипы его героев поступали бы именно так, как рассказано в книге.

В книге затронуты темы истории Казахстанского Алтая, его природы и животного мира. Дотошный читатель может заметить кое-какое несоответствие в датах. Действительно, отдельные эпизоды сдвинуты по времени. Так, основное действие происходит в 1953–1955 годах, рассказ об экзотических раскопках на Зыряновском карьере соответствует 1959–1960 годам, разведка и открытие месторождения на Чемчедае, как и падение ступеней ракет, – в 1970–1980 годах.

Что касается историй географических открытий учёных-путешественников, то здесь всё изложено реалистично, и автор лишь добавил к своему рассказу антураж, что можно понять и с ним согласиться. Надеюсь, геологи простят фантазию автора в трактовке геологических процессов и рассуждений. На то он и есть приключенческий жанр с фантазиями и авантюрными приключениями.

Часть 1. Бухтарминские кладоискатели

– Где же мы будем копать?

– Да где угодно.

– Как, разве клады везде зарыты?

– В том-то и дело, что не везде. Они бывают зарыты в каком-нибудь укромном месте – когда на острове, когда в гнилом сундуке под засохшим деревом – там, куда тень от сучка падает в полночь, – а чаще всего под полом в старых домах, где нечисто.

Марк Твен. Приключения Тома Сойера

Оплывина

Роман проснулся в неясной тревоге. Какой-то пугающий гул слышался со стороны горы. Казалось, дрожала земля. Роман что-то слышал о землетрясениях и подумал, что это оно и есть – трясение земли. Потом что-то мягкое толкнуло в стену дома. Изба вздрогнула и как будто осела, словно придавленная тяжёлой подушкой. Всё стихло, но теперь зашевелились мать с отцом, о чём-то негромко переговариваясь.

– Кажись, оплывина, – услышал Роман отца и взволнованный голос матери:

– Кабыть, она и есть.

– Ну, мать, перекрестись, что не раздавило! Феофану спасибо надо сказать, что крепкую поставил избушку.

– Обожди радоваться, – остановила мужа Марфа. – Слышишь, трещат стены? Как бы брёвна не разошлись. Ужо тогда точно придавит. А то и ещё сверху сорвётся.

– Не должно бы – первый удар самый страшный. Снег над нами спрессовался. Он теперь как бетон – будет нас сохранять.

Ребята кучей сидели присмиревшие, молча глядя, как мать зажигает свечку. Мёртвая тишина наступила после зловещего шума, и даже потрескивание дерева под тяжестью снега прекратилось.

– Надо пробивать выход, иначе задохнёмся. Мы же теперь закупоренные.

Отец неторопливо одевался, как видно, на ходу обдумывая происшествие.

– Сколько раз говорила я тебе, что отсель надо выбираться! – ворчала мать. – Вот хлестануло так хлестануло, и в окне ни проблеска света. Ни звёзд, ни неба.

– Какое тебе небо, когда снегом завалило! Со всех сторон обложило и сверху придавило сырой снежиной.

– Хватит балясы точить, – прервала его мать, – делом надо заниматься. И печку не затопишь. Небось, и труба под снегом.

– Тут сначала хотя бы дырку пробуравить, не то задохнёмся. В другой раз такой удачи не выйдет. Прихлопнет, как в мышеловке.

Отец вышел в сени, распахнул дверь на улицу. Белая масса стеной преградила выход и даже не высыпалась в избу.

– Дед-то не дурак был – предусмотрел такую ситуацию, хорошо, хоть дверь вовнутрь открывается. Бетон, голимый бетон, – попробовав на ощупь снег, определил отец.

Мать торопила:

– Теперь наваливайся, пробивай выход. Нам же ещё скотину спасать надо.

В сенках был люк и на чердак, но на крыше снег оказался ничуть не менее плотным.Через него тоже не вышли на свет. Несколько часов кряду, сменяя друг друга, отчаянно долбили снеговую стену. Спрессованными глыбами завалили все сени, а конца-края снегу всё нет.

– Наискосок, вверх надо бы, – командовал отец. – Сверху и снег не должен быть таким плотным, и к воздуху быстрее пробьёмся.

С ожесточением вгрызаясь в тело лавины, отец старался вбивать отваленный снег в стенки, но они и без того были спрессованы. Закупоренные снегом, пленники потеряли счёт времени и не знали, ночь ещё или уже день. Туннель, круто поднимаясь, уходил в сторону лога.

– А как же речка? – встревожился Роман. – Затопит водой, и до нас доберётся!

– Не должно бы. – Сам себя успокаивая, отец, как видно, и сам не знал, что всех их теперь ожидает. – Вода сама пробьёт себе выход.

С очередным взмахом лопаты черенок провалился в пустоту.

– Всё, кажись, пробились.

Тусклый свет засветился в конце туннеля. Отец на корточках выкарабкался наружу.

– Светает, – доложил он. – Ну, скажу я вам, не узнать ни долины, ни речки. Одна белая целина. Теперь не один день надо раскапываться, иначе до июля не оттает. Зато и лесу навалило – дров заготавливать не надо.

– Ты там не рассуждай впустую, не разглагольствуй! Трубу надо, трубу в первую очередь, её откупоривай! – торопила мать. – Надо оттапливаться, да и еду готовить.

День вставал хмурый, неласковый, но и не морозный. До вечера бились, раскапывая крышу. Трубу своротило снегом, но отец устроил дымоход, обложив выход кирпичами. Скотина – корова с бычком в хлеву – остались целы, как и сам хлев.

– Пронесло! – радостно твердил Пётр Иванович. – Все живы, здоровы, а остальное – дело наживное. Постепенно всё устроится, и избу новую поставим.

– Только не здесь! – ворчала мать. – Хватит нам испытывать судьбу!

– Будем, мать, будем. Поставим хорошую избу на весёлой солнечной поляне. Ни наводнения, ни оплывины будут не страшны. Как все люди, будем жить в Большой Речке, в Подхозе.

К вечеру обнаружилась ещё одна неприятность. Снег стал пропитываться водой, а это означало, что подпитываемая речкой влага могла пробраться и в избу.

– Всё одно, надо откапывать избу со всех сторон, – вслух рассуждал Пётр Иванович, – так и так никуда от этого не отвертеться. Работёнки на всех хватит.

Одно утешало – что скотина цела и даже сено в порядке. А значит, с голоду и семья не пропадёт. Днем пришёл сосед, молодой Загорнов. Смотрел, удивлялся:

– Ну, Пётр Иванович, в рубашке ты родился! Ума не приложу, как изба уцелела!

– Бог хранит, Бог добродетель видит, – объясняла мать. Хотя и не верующая, но сочувствующая и Бога вспоминающая так же, как своих родителей.

Роман смутно помнил, как летом в 46 году избу чуть не снесла река. Разбушевавшаяся от бурного таяния снега и беспрерывных дождей Юзгалиха – речушка, которую в сухую пору курице вброд перейти, – вдруг стала страшной. Чёрная от мути, она бурлила, затопив берега, несла стволы и обломки кедра и пихты. Перекатываясь по дну, глухо стучали каменные глыбы, и от их ударов вздрагивала земля. Отец суетился, перегоняя корову и лошадёнку повыше от реки, перетаскивал инвентарь и всё посматривал на реку: не затронет ли избу. Тогда натерпелись страху, но всё обошлось. Вот и теперь едва ли не месяц кидали снег, не надеясь на весну, которая приходила в их лог лишь в конце апреля. От дома в сарай и хлев ходили по снеговым туннелям, а ведь в апреле уже надо выставлять улья для облёта пчёл. Иначе пропадут.

Таёжный край

«Тайга – это лес и горы без начала и конца», – пишет сибирский охотник и писатель XIX века А. Черкасов в своей знаменитой книге «Записки охотника Восточной Сибири». И далее: «Страшные, непроходимые леса скрывают её внутренность, а топкие, болотистые кочковатые пади заграждают путь любопытному путешественнику. О дорогах и мостах тут и помину нет». Здесь речь идёт о забайкальских лесах, вполне сравнимых с горной тайгой Южного и Западного Алтая, хотя есть и отличия. Во-первых, непроходимость создаётся не столько лесом, сколько буреломом, буераками и буйными травами, в дождливое лето достигающими высоты трёх и более метров. Болот, тем более топких, таких, в которых тонут люди, здесь вообще нет. Есть сырые места, мочажины, поточины, сочащиеся водой. О дорогах и мостах за редким исключением тоже не приходится говорить. Есть тропы, и то далеко не везде, пробитые зверями или скотом, который гоняют на летние пастбища, на белки. Более заметны они в высокогорье, на альпийских лугах, на высоте свыше 1700 метров, ниже же быстро зарастают и поглощаются густыми травяными дебрями.

И сама здешняя тайга – это вовсе не сплошной лесной массив. Скорее наоборот, это чередование открытых пространств, обязательно заросших травами и ерником, как в Сибири называют густой кустарник, в основном состоящий из караганы (низкорослая акация, цветущая жёлтыми цветами), шиповника, жимолости и таволги, и лесных массивов, чаще в виде «островов» – отдельно стоящих рощ, лесков, перелесков, колков. Настоящей тайгой можно назвать лишь сплошные пихтово-берёзовые леса по северным, более влажным склонам гор, да кое-где по долинам рек, где преобладает тополь и реже ива, пихта, черёмуха, рябина. Южные покатости гор засушливы, лес там редок и ютится в основном по логам. Основные породы деревьев зыряновской тайги – берёза, пихта, осина. Выше, ближе к белкам, растут кедр и лиственница, не создающие больших массивов и образующие так называемые парковые леса с чередованием берёзового стланика и открытых пространств, занятых лугами, скалами и россыпями, называемых корумами. Сюда, на кедрачи, в прохладную зону, где меньше комаров, на лето поднимаются медведи, лоси, глухари, соболь, кедровки, сойки и оляпки. Есть тут и свои постоянные жители: сурки, сеноставки (пищухи), бурундуки. Такова в общих чертах зыряновская тайга, хотя необходимо отметить богатство цветущего разнотравья, начинающегося ранней весной, когда южные покатости гор вдруг вспыхивают сплошным ковром подснежников: леонтьиц, на смену которым чуть позже приходят луга и мочажины, розовеющие от сплошного ворса кандыков и белых розеточек ветрениц, прячущихся под пологом ещё не одетого леса. Отцвели подснежники, а серые поляны и тенистые опушки загорелись пламенем жарков, называемых ещё и огоньками. А дальше, в лето, цветущее разнотравье настолько богато, что цветов и не счесть: водяная калужница, яркая марья-коревна, алая зорька, выглядывающая из темени леса, кудрявая лилия сарана, одиноким стеблем возвышающаяся среди моря трав, и многие другие цветы.

Описываемый лесной уголок не столь уж удалён от Большой земли – 45 километров от шахтёрского городка Зыряновска, 27 – от посёлка Путинцево. Зимой белое безмолвие и непроходимые снега. Посмотришь на деревеньку со стороны – из-за сугробов валит дым, избушек почти не видно, и заиндевелый лес стоит вокруг.

До появления русских в тайге бродили лишь охотники-алтайцы. С открытием Зыряновского месторождения в 1792 году этот таёжный край пыталось осваивать горнозаводское начальство рудника, когда сразу возникла острая потребность в строевом и крепёжном лесе для посёлка и шахт, в дровах и дёгте. Всему этому препятствовали отдалённость, отсутствие дорог и река Бухтарма. Тем не менее вырубка, хотя и не интенсивная, шла, гнали дёготь, чуть позже здесь одна за другой стали возникать пасеки. Главным богатством тайги весь XIX век были пушнина и мёд. Всё резко изменилось в 30-е годы, когда за дело взялась советская власть. Началась интенсивная вырубка леса, для чего в тайгу были вывезены сотни раскулаченных крестьянских семей, образовавших в описанном крае не менее 20 лесных посёлков, главным из которых стала Столбоуха. Можно сказать, Столбоуха была столицей лесного зыряновского края. В 50-е годы хозяевами в ней были Леспромхоз и геолого-разведочная партия. Дом Дементьевых оказался на краю Подхоза леспромхоза «Большая Речка», расположенного за рекой Хамир напротив Столбоухи. По соседству, в основном по логам, ютилось не менее 6 пасек и крохотный, умирающий Екипецкий посёлочек.

Пасека на Юзгалихе

Дико и неприветливо ущелье Юзгалихи. Крутобокие травяные откосы, чередуясь с каменными кручами и грядами тёмно-зелёных пихт, вздымаются вверх до самых белков. Вверху в просвете между утёсами светлеет небо, зажатое обомшелыми скалами. Кудрявые кедры прилепились кое-где, кронами свисая в пропасть. А внизу грохочет, в белой пене злобно шипит речушка Юзгалиха. Сейчас она совсем небольшая, чистая и светлая. Скачет козликом, зажатая каменными обломками. Над рекой, пронизывая водяные струи, время от времени пролетает небольшая кургузая птичка, называемая водяным воробьём или оляпкой. Подрагивая длинным хвостиком, с камня на камень перепрыгивает изящная жёлтая птичка – горная трясогузка. Бурундучишко, по-птичьи пискнув, мелькнул полосатой спинкой и юркнул в кучу валежника. Голоса птиц не смолкают всё лето, и только зимой Юзгалиха замирает, заваленная огромными сугробами снега.

За горами, далеко над Тургусуном, всё время громоздятся тучи. В полдень где-то там громыхает гроза, а здесь, на Юзгалихе, моросит дождик, и бывает, как зарядит, так и шелестит совсем по-осеннему неделями. Как говорит Марфа, там, в верховьях Тургусуна, «гнилой угол», ссылаясь на слова своих дедов. От обилия влаги и растительность лезет, как на опаре. Скалистые «щёки» по руслу речки облеплены лепёшками бадана, выше – поля кипрея, приютившегося под пологом пихтача.

«Травяное безумие, – вздыхает Пётр Иванович и вдруг спохватывается: – Но они же, эти травы – кормилицы наши. Не будь этого разнотравья – откуда пчёлам брать мёд?» Потом мысли его переходят на другое:

«Будь он неладен, этот Феофан! – ворчит он на прежнего хозяина. – Выбрал же место, где пасеку поставить! И жить опасно, и ни травы накосить для скотины, ни дров подвезти. Зимой, да и весной тоже, того и гляди, оплывина задавит, в мае остерегайся Юзгалиху. Разбушуется так, что и избу может снести. Не дай Бог, не приведи Господи!» Нет, вовсе не тяготится Пётр Иванович ни своей работой, ни судьбой, ни жизнью в тайге. Напротив, на минутку остановится, оглянет всё вокруг – и душа его растворяется в благостном восторге: «Боже, как хорошо!»

Пётр Иванович приехал на Алтай в смутный и непонятный 37-й год, когда ни в чём не повинных людей забирали, и они исчезали неведомо куда. Забрали и отца Петра Ивановича, известного в округе человека. Кто сменил место жительства, тот остался жив. Так поступил и он. Приехал бобылём – ни жены, ни кола, ни двора. Один потрёпанный фанерный чемодан. Однако колхоз, куда вступил Пётр Иванович, помог: выделил участок с полуразвалившейся избой умершего пчеловода Феофана Серёгина. «Ты особо-то нос не вороти, – предупредил Волков, председатель, – у нас есть и такие, что до сих пор в землянках живут. В 30-е годы, когда пригнали, на зиму глядя, сколько душ померло! И язык-то особо не распускай. Работай да полмалкивай. Так-то оно лучше будет – живее будешь!»

«Хороший совет, – уже и сам смекнул Пётр Иванович, – жить-то оно всё равно хочется. – Однако “пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву”, – в который раз пришла в голову местная поговорка. Избе всё равно надо было пропадать – одна сырость, гниль да холод. Солнце, если бывает, светит всего часа четыре, а зимой – и того меньше. Чуть просушит ночную росу, и снова тень».

Пётр Иванович хоть стáтью не вышел, но лицо благородное, вовсе не мужицкое. Да и обхождение, манеры, разговор, а главное, эрудиция – всё выдает интеллигента. Оно так и есть – сам учитель, отец, дед и сёстры – все учителя с дипломами и образованием. И не из сибирских краёв – из России-матушки, с Волги. Но так уж жизнь повернулась, что оказался за тридевять земель от родного очага. «Не было счастья, да несчастье помогло». Была и беда, и горе, а вышло всё к лучшему. Помогло любительство, которым, опять-таки, занимались его предки и сам Пётр Иванович. Теперь оно как нельзя лучше выручило, став основным делом, и Дементьев сейчас даже представить себя не мог без пасеки и раздолья на природе. Он и сам не заметил, как за годы жизни на Юзгалихе этот лес, цветущие поляны, звонкие ручьи и холодные речки стали для него родными, больше, чем земля, где родился и вырос.

Жена у Петра Ивановича, Марфа, – из местных, работящая, хозяйственная, не избалованная, как бывают городские барышни. Хоть грамота невелика, но бог не обидел природным умом, таким, что образованному мужу всегда даст дельный совет. И Пётр Иванович к ней прислушивается.

Крестьянский быт – это работа от зари до зари. С одной скотиной сколько забот! Огородик – и без него нельзя, магазинов здесь нет. Конечно, основная работа – на пасеке. Целых двести ульев! А за пчёлами большой уход нужен, и главное – любовь к делу. Без этого никак нельзя, равнодушия пчёлы не простят.

Все дни в работах и заботах, но грех на судьбу обижаться. Вот и детям можно порадоваться – все в родителей пошли. Дома хорошие помошники, учителя в школе хвалят. Их у них трое: погодки Роман и Степан уже подростки, на два года младше Наденька, она же Лялька, она же Леля.

Братья

«Все мы лесные люди, – не раз говорил Пётр Иванович. – Вот взять меня: прирождённый, потомственный горожанин. Учительствовал, как и мой дед, как и отец, а теперь не мыслю себя без леса и без вот этих гор с цветами, травами и пчёлами. И никакой город мне не нужен».

И Рома слушает и мотает себе на ус. И правда, хорошо в лесу, но вот загвоздка: всё самое интересное в мире происходит вовсе не в лесу, а в городах. Там наука, там делают открытия, изобретают машины, там есть искусство. Там кипит жизнь. Рома ещё с шестого класса в школе прослыл энциклопедистом. Услышав это, Пётр Иванович не удивился, а только сказал: «Читай больше книг, в жизни всё пригодится». Стёпа тоже доволен – можно гордиться старшим братом, – а Надюшка объяснила всё по-своему: «Это оттого, что папа выписал Большую советскую энциклопедию и чуть ли не каждый месяц приносит из Столбоухи толстые тома, пахнущие типографской краской и с множеством картинок».

И верно, энциклопедия – гордость библиотеки Петра Ивановича. Сухое изложение фактов, но масса информации. Сам он в неё заглядывает время от времени, а у Романа это книги для чтения. И всё-то ему интересно: и техника, и история, и география, и те же птицы, что снуют вокруг дома. А почему так, он и сам не знает. Любит он часами сидеть над картой, мысленно путешествуя по разным странам, а ещё бы лучше – по своим местам. Он твёрдо уверен, что лучше Алтая нет гор на белом свете. И от книг по истории его не оторвать, а уж журналы «Техника молодёжи» и «Знание – сила» прочитывает от корки до корки.

Отец, хотя и любит своё дело – пчеловодство – и на прогресс техники посматривает с опаской и настороженностью, любознательность старшего сына одобряет. Ему нравится, что у Романа развивается кругозор. «Как же, без этого нельзя, – говорит Пётр Иванович. – Современный человек не может оставаться невеждой».

И Степан тянется к знаниям, но нет в нём той серьёзности и упорства, что у Романа. «А может, это и к лучшему, – думает Марфа. – У человека должно быть и послабление в жизни, не одно только дело на износ. А наша лесная жизнь ой как тяжела!»

Степан любит ковыряться в технике и читает любые книги: приключенческие, про путешествия, про рыцарей, про войну. Рома и сам не знает, кто он: технарь или гуманитарий. Хочется ухватиться и за то, и за другое.

Конечно, отцу хотелось бы, чтобы дети пошли по его стопам, – можно было бы передать им своё дело, – но тут уж как получится. А жаль бросать нажитый большой опыт работы с пчёлами. В этом деле сплошные тайны, и кое-что Пётр Иванович усвоил и открыл.

– Не неволь детей! – ворчит Марфа. – Пусть сами выбирают себе дело и занятие в жизни. Это ты лесной интеллигент, а им, может, хочется быть нормальными людьми. Знаешь же поговорку «Жить в лесу – молиться колесу». Не каждому это по силам и по нраву. Мы-то старой закалки люди, а молодёжь мыслит по-другому.

Как дальше жизнь у детей пойдёт, никто не знает. А пока в свободное время у ребят забавы на реке, благо Большая Речка под боком. Там и водопады, и омуты под скалами, откуда можно лихо нырять. И, конечно, рыбалка едва ли не каждый день. Это вовсе не то сидение с удочкой в тихой заводи, похожее на дремоту. Тут азарт охотника, пытающегося перехитрить осторожного хариуса. И Надюшка неравнодушна к этому занятию. Все трое сидят затаив дыхание, смотрят за мушкой, бегающей по воде. Она плящет и скачет вместе со струёй, в глазах рябит от мелькания солнечных искорок и брызг, а хариус ходит вокруг, и видно, как в воде ходят тёмные тени кругами. Радостно ёкнет сердце, когда лихорадочно вздрогнет мушка, а рыбка всплеснёт и забьётся, сверкая серебристой чешуёй.

Роман со Стёпой на берегу заняты рыбалкой, а вокруг идёт таёжная, скрытная жизнь. Углубившись в своё занятие, братья молча таскают рыбку за рыбкой.

– Рома, ты там поглядывай за ведёрком, – прервал молчание Степан.

– А что?

– А то, что норка тут шныряет. Смекнула, что можно поживиться.

– Она может. Дело нехитрое, а отваги и наглости у неё хватает.

– Вот-вот! У Опарина, соседа, сколько раз воровала. Он совсем глухой стал и видит плохо. А то, гляди, зимородок или оляпка уворуют! – усмехнувшись, добавил Стёпа. – Вон они, мимо так и сигают.

– Ну, ты рассказывай сказки!

Родной дом в лесу, а Роману со Стёпой и этого мало – соорудили свою потайную хижину в самых глухих дебрях, в Фомкином логу. Хижина отшельника, крохотный самодельный домик, что-то вроде индейского вигвама, крытого корьём и куском брезента, выпрошенного у отца. Есть нары, столик и даже печечка – литая чугунная буржуйка, подобранная на месте брошенной заимки.

Здесь было полное уединение, и никто не нарушал покоя этого укромного уголка среди дремучего леса. Крохотный ручеёк с кристально чистой водой струился совсем рядом. Лопушистые листья мать-и-мачехи обрамляли его, зелёной щёткой стоял частокол молодого хвоща. Постоянными обитателями здесь были изящная горная трясогузка и пёстрые рябчики, любившие прилетать на открытый берег ручья, чтобы попорхаться в песке и поглотать мелкую гальку. Время от времени братья, то вместе, то поодиночке посещали свою потаённую хижину, находя здесь покой и тихую радость общения с диким лесом. Поздней осенью, когда на улице хмарь и слякоть, сиди в тепле и в окошко поглядывай. А лучше всего здесь просто мечталось и думалось о чём-то самом заветном и сокровенном.

За горными петухами

Медленно и как бы нехотя наступала весна. Но она уже чувствовалась по яркому сиянию солнца и нестерпимому блеску снега. Ещё нигде не проглянула ни одна проталина, а тетерева уже волнуются. Не терпится им поплясать, свою удаль показать. Ходит тетерев-косач туда-сюда по ветке, вниз посматривает: не показалась ли земля? Снег ещё не поплыл, а поверх льда на реках уже выступила вода, днём она расплывается под солнцем, как сахар, поедая снег, а ночью вновь смёрзнется жёлтым блином-наплывом – гладким, как стекло.

От нетерпения сердито бормочет себе под нос тетерев, будто грозит кому-то: «Продам шубу, куплю балахон». Вот заладил: ну и продавай, коли жарко стало. Скок-поскок, спрыгнул на снег, походил по жёсткому насту, опустив крылья и подняв хвост. Нет, несподручно голыми ногами по снегу-то шлёпать – взобрался опять на берёзу. Песенка тетерева вовсе не громкая, а разносится в весеннюю пору во все стороны, далеко по горам, по долам. На что Столбоуха – большое село, а хорошо слышится на всех улицах тетеревиное бормотание, особенно по утрам. И Роме со Стёпой не терпится в лес не хуже, чем косачам. Сидят на уроках, в окна поглядывают.