Полная версия

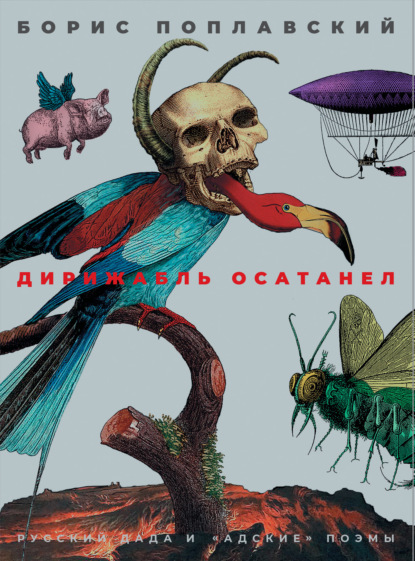

Орфей в аду

Борис Поплавский

Орфей в аду

© Книгоиздательство «Гилея», 2009

© Оформление. М. Юганова, 2009

Нагое безобразие стихов

Заговоришь о Поплавском с «ценителем» филологической выучки, интонация будет задумчивой, через минуту уважительно закивают. Теперь кивков этих, по счастью, трудно избежать. Еще через минуту беседа неумолимо сойдет в тартар привычных умствований: «талантлив» (как вариант: «мог бы писать сильнее – не дожил»), «неровен», «одно время был резким футуристом». Два-три словца о религиозных исканиях, наркотиках, странной смерти. Разговор закончен. Можно сказать, удался.

Для «умеренных» Поплавский – одаренный выскочка, немножечко выродок, что-то вроде эмигрантской версии Маяковского. Довольно удачный клон, с небольшими погрешностями. Подкармливали его чем-то первобытным, чудил по молодости, но вот основа – классическая: Блок, Бодлер, Малларме, французский лицей. Потому и был одобрен поэтическим генералитетом, потому и выдали индульгенцию романтическим передержкам. У Маяковского, положим, чуть по-другому: Бурлюк натаскивал «мота» как мог, подсовывал благородное – «Книгу масок», к примеру. Худо-бедно, соорудили основу и здесь: даже Розанов оказался близок «поэтиному сердцу», как рассказал нам Виктор Ховин. А Поплавский хотел писать как Розанов, да не вышло. Рассказал об этом Бердяев.

(Любопытно, сколько еще статей на тему «Поплавский – Маяковский» родится после явления «Поэмы о Революции»?)

Очень многие «серьезные» разговоры на поверку оказываются вредоносной болтовней, к тому же полной обескураживающих умолчаний. Печально, что апологеты (а врагов, повторимся, у Поплавского все меньше) наговорили столько же, сколько и недоумевающие. Натужное понимание очевидных процессов, вне которых феномен Поплавского немыслим, вне которых такого поэта просто не было бы, можно оправдать лишь удивительной нечувствительностью и леностью. Сегодня, спустя семьдесят лет после смерти «царевича», опять приходится напоминать о дадаизме и футуризме, которые, к слову, «царевич» пережил.

Понять, почему из творчества Поплавского вымарывают «резкий футуризм», очень легко. Над русской литературой упорно витает дух мессианства, время от времени отдающий местечковостью; она по-прежнему сельский учитель. Антиэстетизм представляется каким-то иманнентным русским свойством, «дикостью», которую следует изжить, выкорчевать или, на худой конец, занавесить. Крученых до недавнего времени почитался шарлатаном: так было проще. Искать у Поплавского, например, параллели с Достоевским или Толстым – это привычный, приличный путь: поэта опять выводят на «большую дорогу человеков» и тем самым едва ли не оказывают честь бродяге minor’у, впускают его в «настоящую литературу». Помилуйте, да ведь у нас есть «принсипы». О том же, что Бретон писал о Достоевском, лучше вовсе не знать, это умножает печали.

Иные судят жарче. Нам довелось немало спорить о «раннем» и «позднем» Поплавском с теми, кто предпочитает именно раннего. Все, что потом, – недостаточно лихо. Да и не с «хрустальной дорожки» Поплавский ушел – уйти хотел от вечного голода: «нищета заговорила». Эти опять ищут основу, но только ультра-модернистскую. «Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви», – вот счастье, вот права. Вновь о расширенных зрачках, темных очках (теперь они служат пропуском в дада), заблуждениях – не в начале, в конце.

Может быть, и вправду – искать следует именно здесь? Уж какое там пачкунство?! – шестнадцатилетний мальчишка «в козьем полушубке» создает «Истерику истерик» – уникальный опыт автоматического письма, футуристической и «кубоимажионистической» ницшеаны. А в подкладке затаился страдалец-Исидор. Автор одарен ровно настолько, чтобы обеззубеть годам к тридцати.

Взгляд как будто отрадный. Оригинален, свеж он потому, что возвращение ранних стихов Поплавского началось недавно; разглядеть и понять их непросто. И очень подкупает горячность «рассмотревших», ориентированных, судя по всему, на фигуру Зданевича, который тоже возвращался и понимался мучительно трудно. Цитировать слова «жили мы стихами Поплавского» вошло в привычку давно, но наконец-то приходит понимание, какими именно стихами Поплавского Зданевич «жил». Да уж самыми наидичайшими, будьте уверены. Цитируя, мало кто давал себе труда вспомнить об «анальной эротике». Да, ведь Поплавский еще и заумник, вот надо будет что иметь в виду.

И мы уже готовы согласиться.

Увы, точка зрения эта тенденциозна в той же степени, что и первая, а потому нестерпима для нас. Впрочем, должно пройти еще какое-то время, прежде чем в работах «доцентов» линия эта разовьется с достаточной силой, и о Поплавском заговорят как о «русском сокровище-дадаисте» во весь голос, рождая обессмысливающие стереотипы и каноны. А может, и не разовьется, только иные слависты будут прилежно отыскивать необходимые параллели.

Конечно-конечно, Поплавский – русский дадаист, запомним это хорошенько. Что заставляет его быть «могильщиком»? Да то же, что и Балля. Он знает, что мир систем рухнул, что эпоха, требующая оплаты наличными, начала по бросовым ценам распродажу развенчанных философий. Он очень хорошо это знает, и параллели с Толстым следует поискать (и) здесь. Смешно?

Слово «русский» не менее важно, чем слово «дадаист». «Как будто русским или негром можно перестать быть», – говорит Поплавский и, законспектировав Гегеля, расстегивает ширинку – отлить неподалеку от Лувра бок о бок с Горгуловым. Такова проклятая история литературы, никуда не деться: пришедшие русские хамы оскверняют заграницы, в отместку же краваны изводят побеги русской духовности. Или наоборот.

Нити натянуты, до сюрреализма рукой подать. Не успевает Зданевич подумать о русском «сюр-дада», как Поплавский перекидывается. С легкостью и бесстыдством ошеломляющими. Бесстыдство отягчено автоматическим письмом, освоенным еще в 1919-м, и лицеем Филиппа Неррийского, способствовавшим знакомству с французскими символистами. Которые, оказывается, тоже сюрреалисты.

Эту шалость прощают охотно, ведь машинка Бретона – точка схождения «классического» и «авангардного». Главное – соединить несоединимое (высекает искру). Здесь могут примириться и «доценты» с «разглядевшими». Бретон придумал нечто, многими воспринятое (и воспринимаемое до сих пор) как большее, чем дадаизм, включающее его в себя. Если дада настаивал на апофатических формах, антихудожественной художественности и отмене иерархий, то сюрреализм – почти что новый эстетизм. Плюс комбинаторика. Ничем не ограничиваемая образность – так ведь Поплавский художник.

Итак, сопрягаем два слова – «русский» и «сюрреалист» – и чувствуем сладость сверхреальности (не спугнуть бы!). Еще раз, смелее: русский сюрреалист, настоящий. И при этом не Эренбург. Наверняка, это для нашей радости он прошел сквозь ад дадаизма. Для нашей гордости.

Ведь писал же Поплавский автоматические стихи.

Приделал же он солдату крылья.

А еще домохозяйки очень любят Дали.

Но «русский» с «сюрреалистом» разлетаются в разные стороны. В рецепте Поплавского («одним перехамил, другим перекланялся») важно именно «пере-», а не что-то другое. Из амбивалентности сюра он сразу же делает еще один шаг, последний. Для Зданевича игры монпарнасцев – «белогвардейская халтура», а для Ходасевича футуризм – это «трупный яд». Поплавский отныне разорван надвое – окончательное до и окончательное после. Лотреамон, Нерваль и Лафорг завели его слишком далеко – к началу. И на двух катафалках везут / Половины неравные тела.

Он уже не бегает в Наркомпрос. Он сам теперь может «плевать справа». Словно не было никакой «резкости» (и некоторые хотят верить этому до сих пор), не было даже Зданевича. Поплавский являет чудеса беспринципности. Опять дадаист? Мошенник.

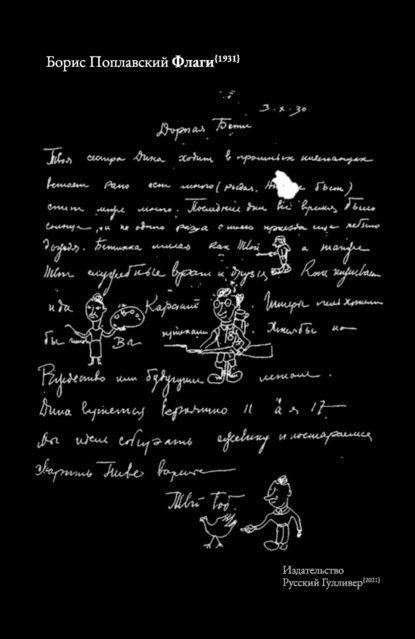

Идем направо – песнь заводим. Стихи «Флагов» не всегда ясны, но к ясности, понятной «среднему читателю», стремятся, а там, где ее не хватает, вытягивает музыка. (Набоков – не средний читатель, потому и расслышал «Мореллу».) Отныне разговоры о ней становятся общим местом. Все непонятное относят к «раннему», подражательному, позерству, ребусам и буриме. Но музыка спасает, ее становится больше и больше. «Стихотворение Поплавского прелестно по звуку», – говорит Адамович. «Неуловимую для других музыку он слышал всегда», – это Газданов. Чуть выше: «У него могли быть плохие стихи…»

Поплавский судит ровно наоборот: «Мои стихи в «Числах» вызывают во мне одно отвращение». Он, похоже, не чувствует собственной поэзии, чистого от безобразного не отличает. Да нет, отличает, просто ему нелегко от «сатанинской гордости» отказаться, нелегко принять новую форму аскетизма, нелегко «понятно» и только «понятно» писать для тех, кто не привык к «нагому безобразию», которое он ставит выше. Не может сдержаться – и новое разбавляет «шумом». Он музыку слышит совсем не ту, которой его оправдывают, а другую, именно неуловимую. Ту, что звучит и в «плохих» его стихах, которых не может не быть. Слышит ее всегда, вот это правда. «Классики» никак не осознают, что была она с самого начала, а «разглядевшим» невдомек, что она продолжилась. Фолия замедляется до дремоты, но фолией быть не перестает.

Когда мы сравнивали Поплавского и Балля, мы делали это не случайно. Один из самых ярких и «резких» (о наскучившем «резком» надо бы пореже – с этим прицелом и повторяем, намеренно) дадаистов писал в 1916-м:

«Я не знаю, сможем ли мы, несмотря на все наши усилия, перешагнуть через Уайльда и Бодлера; не останемся ли мы всего лишь романтиками. Ведь есть и другие пути постижения чуда, другие пути протеста, например аскетизм или церковь…»

Натворив «безбожностей», Балль обращается к христианству, любимому им всегда. Обывательская критика не может разрешить это противоречие, усматривает здесь одновременное преклонение перед свободой и властью, пытаясь вписать художника хоть в какую-то систему и совершенно забывая об основе дада – принципе противоречия. Не раскаяние или предательство, а последовательное движение к чистоте и жизни ведут Балля. Как и Балль, ни в чем не изменяет себе Поплавский. Тоже ушел в христианство, но полное мистицизма и гностических искушений. А еще его аскезой, «другим путем», его гвоздьми в гроба издыхающих, искорчившихся «футуризмов» (их гибель очевидна была и для Зданевича) стали чистота и понятность (что спустя годы учитель повторит). Сбавить тону. Даже перестать преодолевать Бодлера.

«Нежная девочка… И стихи понимает», – он говорит о любимой. Чтобы прочитать его, понимать в стихах надо не хуже, иначе все рассыпается, пузеля не сложить; разъято, смешано, разбито. Загибаем пальцы: футурист (кубоимажионист), дадаист, сюрреалист, заумник, (пост)символист. Художник, едва не музыкант. Бестиарий влияний, непрерывное становление. Он всегда пишет как будто очень разно (неподалеку от «педерастов в бане» – «Дева сиреневых слез»), но всегда узнаваемо. Его «постсимволизм» насыщен «наготой», всего лишь менее явной и откровенной. Извольте: прикрытой. Нарочито бедные рифмы, искажения, «фовистичность», нелепость, небрежность (пропущен длинный абзац о единстве формы и содержания) говорят о том же, о чем говорили дада его и сюр. Может быть, менее ярко, менее щедро, тише. От этого – отчетливей. О чем?

Следует забыть о красоте и уродстве, прямом и кривом: поэзия – активная, действующая простота. Отсутствие власти, как говорил предшественник. Даже власти безвластия. Она начинается там, где кончаются наши определения.

А ГОЛАЯ МИСТИЧЕСКАЯ КНИГА, которую Поплавский мечтал написать, это не только все его стихи, но все пресловутые «человеческие документы» и жизнь, конечно. Испытывая противоположности, он не разрывается между ними, а удивляет цельностью своего опыта. Если угодно, свободным «перетеканием» друг в друга всех его составляющих. Еще раз: эта книга говорит о сути поэзии; не о том, что все напевы милы, а о том, что не можешь писать иначе, даже когда превращаешься в свою противоположность. Поэт «без репутации», вечно незрелый, поэт «делания», мешающий золото с хилусом. Да, подводим к Введенскому, жившему лишь новыми своими стихами. Дело не в том, что последний о детях не пекся, а Поплавский составлял и хранил проекты будущих изданий. Несущественно. Документ Поплавского – черновик, осужденный, но сохраненный автором (не будем о Хармсе). «Ненаписанная статья» с «большими формальными недостатками». Но переписать ее нельзя.

Судьба его (и посмертная, которая важнее) – еще одна часть «голой книги» – говорит, и говорит, и говорит о поэте. Она принадлежит не модернисту-экспериментатору, разрывающемуся между сочными влияниями и эстетиками, а «тому, кто делает», сближает их творимой легендой, заставляет не бороться, но сосуществовать в новом качестве, необратимо воздействовать. Постоянным созданием новых ситуаций, где «классический» потенциал – не помеха, книга Поплавского закладывает основы нового восприятия и понимания. Как и в случае Блейка, Рембо и Хлебникова – очень разных носителей, воплотителей единого: мифа о Поэте. Орфее.

Эта история, именно в связи с Поплавским, продолжается: молодые поэты по-прежнему разыскивают его стихи – и находят все более и более странные. Все загорается новое небо, точки отсчета меняются неумолимо. Вполне вероятно, что и «нагое безобразие», дикое все, насквозь, когда-нибудь станет скрижалью, константой. Не такая уж фантастика: было время – собрание сочинений Ходасевича казалось лишь прихотью. Заняв свое место, стихи Поплавского умрут, конечно же.

Но пока живы.

Кирилл ЗахаровПоэмы

Поэма о Революции. Кубосимволистический солнцень

Знаете сегодня революцияСегодня Джек Лондон на улицеНе время думать о милой Люциикогда в облаке копотиМолнииЗажглись над ЛондономСегодня знаете, из зори молотомАрхангелов куют из топотаДышать учитесь скорбью зорьПозор ночей пойдет на флагиЗатем что ваш буфетный колоколСуетыКоторым мир кряхтя накрылиГосударств добродетельные кротыОт резкого ветра морозных ночей, чтоб не протухБудет сталью ума расколотИ воздух дней скакнет шипяв пролом стены богов коровьихМетнется к солнцу терпкий духАж зачихают с кровьюЗалповДовольно роз без злых шиповне потому что вы творцыа потому что из бумагизавтра другие магив ваши войдут дворцыНа столетий заостренных АльпахНаступая старым на крылья<С> тем чтоб плешивить на плечах сильныхНе будут модные мешатьГодам возвращаться ссыльнымЧто плаху поцеловать разрешатголовеЗнаете завтраВ барабанной дроби расстреловНачнемте новый заветПожаром такимЧтоб солнце перед ним посерело и тень кинулоЗнаете завтраСнимем с домов стеныЧтоб на улице было пестрейДаром сумеем позавтракатьИ нарумяниться за бесценокВсюду в Париже и на ДнестреКуйте завтра веселеету революциюКоторая не будет потерянным зовом в тумане столетийКоторого назвали ругательствомВ логике ваших прелестейЧерной лестницы жизниДовольно сердце гимназистку капризнуюрубанком приличий стругатьДовольно картонную рубашкуНосить в селахА под мягкостью пудры душевнойБыть образованным троглодитомВедь каждый из вас проглотилкусочек по-жгучему мудрой новиИз облака далей ЖгутПо сердцу прошел полотенцемшершавымВидите восторженных младенцевС упрямостью шеи воловьейС сердцем не пудренным пепломиз скорби истлевшейВ коро<б>очке собственного пламениЗабитой тревогой приличий нелепыхИ без парика поцелуев на сознанья обшморганной плешиКоторое здесь и правильноС сердцем к манжетам не привинченнымА только истерически краснымТолько не стройте домов напрасныхСиянье огромного утрарастет как ракетаНе заслонить его раскрывающемусязонтику паркетовОт этого света врывающегосяА Железобетонная устрица всякихВсяких бездарных ультраНудно шуршащих крановПоднимающая себя на воздухВы улыбку и сердце положившие на экран патологииЗвавшие облак души минуткойА в сердце блохастой закуткеТысячу чумей пережившиеВыВ облаке минувшего грохотаВы с Заратустрой на козлахНесете картонного Бога так быстроЧто с размаха идей отлогихСлетите с земли выстреломВам казалось, что вы везетеЗолотую карету венчальных буднейК нежному подрядчику грядущегоЭто вы одного Заратустру несетеОт скуки заснувшего ВыСмотрите разбудите концептора ЕговыСтрелы тоски в креозоте улыбокВ сердце натыкает гущеИ архангелы в каскахНа тенты туманностейИз окон небоскреба горящего столетияПримут прыжки угорелых душВ размотавшихся портянках заношенных истерикНегритянки из КонгоБелозубы с ТерекаСкрижалью благости пастушьейУдарят в морду солнца гонгИ с смеха грохотом плетямиБолото мерности порасплескав гуманныхПятой шлифованной из облаковШагнет из вечности революционный годСмотри у космоса икотаОт прущих плеч и кулаковКак колесо велосипедаНа спящий мамонт налетяЗемлеорбиту год победыВ восьмерку скрутит колотяТогда с седла одноколяскиСорвется гонщик проигравИ затанцует небо блескомТяжелый шар с кувалдой правВы хотели немыслимоеСегодня ложкой машины завтра естьНо глупость глупого палачИ колесницы Нови шиныИз железобетонной мыслиСделали истерии глиняный калачА пока панели зажглись в ЛондонеТам где прошел Джек ЛондонА ночью Мы мечом из копотиАрхангелов куем из топотаКонстантинополь, апрель 1919 г.

Новороссийск, январь 1920 г.

Истерика истерик. Опыт кубоимажионистической росписи футуристического штандарта

Истерический всхлип с облаков.

Б. ПоплавскийИскариоты, Вы

Никуды

Я сам себя предал

От большого смеха болтаю ногами.

КрученыхБраво я тобой доволен

Пусть художник будет волен

А наука весела.

Ф. НицшеМоя рука рука глупца: горе всем столам

и стенам и всему на чем есть место

для украшений и пачканий глупца.

Заратустра. III. ст. 225Иному ты должен дать не руку а только лапу,

а я хочу чтоб у лапы твоей были также когти.

Заратустра. I. ст. 35| 1 |

У Него пристальная голова, рассеченная пробором с спокойной истерикой в прорезах глаз, холодной, как блики на стали. Она – нечто фейерверочное, форма облачного моста, искривленная нервностью любовной спешки, угорелой суеты бульварной необходимости немедленной жизни. Жесткая немощь его бесподбородочного счастья при

блеске наркотического магния въедалась в мрачные обои темных туманностей дней масляно-бесчисленной гладью узкоколейной реки с радужными разводами любовной нефти, стоячей канавы воспоминаний с чудовищным всплеском зоологического страдания, принявшей в свою дымчатую глубь стальные клочья теологических зорь, понтонных могил туч, невидимо бороздящих глубокое русло. Никогда не был этот человек собой, подобно тысяче заспанных смертью и простуженных жизнью агентов гудящего, как фабрика, города; сам был своим некто, на лазурной одежде неба, сине-эмалевом своде проникновенной профанации настоящей скорби чертил, ослепший от мерцания свечей, смеющихся чертей идеального человечества, как школьник мелом на засаленной спине лысого математика – этой зазубренной отмычкой несгораемого шкафа человеческой вечности, выроненной тюремщиком; некто, сожженным огромной слезинкой, граненой из огненной радуги неплачущей скорби Бога; некто, впервые растерявшимся от вопля при взрыве недостроенного пролета сумасшедшего моста человечества с коваными рельсами нервов на шпалах прессованных сердец к колонизированному ангелами солнцу. Чертил со свистом на громком небе моем ракетные орбиты Данииловых письмен.

| 2 |

Рассеченное пробором Око его мутно любило улицу, глотая ацетиленовые улыбки моторного мелькания ее пестро-фугасных глаз, не беременело каторжной скорбью розовых умников, разрешаясь неистово-нежным, к упитанным пульсирующим гудом рабочим асфальтированных рудников багрового отчаянья, чахоточного румянца раскалившихся площадей под мутно-пьяными глазами выпученных на режущие флаги из окон витрин.

Жесткоглазых рабочих, которые в каждое жесткое утро и истерически обязывающий вечер с прокуренных нор шестиэтажного логова, с шахтерной лампочкой кармина на искривленном коме бессоницы и скуки, через вихристые штольни подъемных машин, заплеванные клети социальной трансформации[1] стекали трахомными слезами к вечно простуженному надорвавшимся вентилятором лабораторному <нрзб.> осеянно культурного способа коллективного лечения старого слона человечества, застоявшегося в зверинце у бога, рельсовых объятий бетонного удава, гигиеническим прорезом морщинистого живота, поселковой дороги пасторальному ветру, в визгливо урчащие галереи сводчатым дымом и туманом с ватной прослойкой истерик в крикливом воздухе; с библейскими маяками звезд лиловыми бликами тревожно скрипящих юпитеров, на каплях сырости громоздящихся верст столетиями оседающего потолка усталых небес в ссадинах копоти, царапинах дыма об черные зубы труб, которые нагло скалит улица у подкрашенных суриком губ из крыш. К копотным трамваям, светящимся вагонеткам потно-глыбастого труда, к красно-стремительным взрывам рудничного газа, выкряхтанного сердцами в портянках сволочи, рушащих на плечи сутулых от преющей силы блевотину аккуратного космоса в тысячах тонн шрапнели; к суетно-близкому, как дрель дантиста, маховому сознанию необходимости улыбчато существовать, томительно намазывая на сверлящее сумасшествие бумажного хлеба маргаринное масло электрического света.

За забором пробора паяц не беременел сердцем, искрошенным в электрический суп, только, прищурившись, ставил отрывисто бьющиеся лохмотья грассирующих истерик, вырванных черными от легкомысленных трепанаций апельсиноподобного сердца хорошеньких нищих духом ржавыми ножами своих рассеянно подведенных глаз на движущиеся тротуары рельсодинамики своей дребезжащей интуиции, на аккуратно смазанных иронической реакцией шарикоподшипниках из женских глаз; молоча одинаково неистовей массивных электороотливок, образного эха, очередного кривомимичного выкидыша на резинке усталой стилизации или пыхтящего фуникулера нагромождений к верхней площадке из гипнотического солнца, на ископаемой спине пузатого дирижабля эрудиции. С смеющегося размаха ленивых концепций, как и по броско-эротической раскрепощенности стилизованной куклы из магазина Изы Кремер или по нагло-тревожной кувалде улыбки громко-картавой апостольской радости чумных зазубрин пудреного лезвия, победно носимого проституткой штандарта, красного от крови зарезанного Бога.

А по мощеным переулкам сердца все громыхало[2] лезвиями колес из отточенной логики – лязгающая поступь колоссального векселя – удушливыми балками, сетью колючих безжалостно координированных честолюбием воспоминаниями, – векселя, криво и косо исписанного Вечностью «с тех пор», измазанного кровью варварского маникюра эстетики, в пьяных подчистках, нарочно закапанных едкими чернилами любовий, с масляными лысинами разбрызганных, <в> эгоистической слюнявости пушечных возвратов, рабочих взрывов, неумелой нежности смазочных слезо-облачных подшипников в клепаном черепе Его многоцилиндрового сумасшествия.

Сутулые номера, украденные крашеным сутенером прошедшего.

Семнадцать астрономических нулей поставила оглохшая от выстрелов певица в растерзанной кофточке застрелившихся материков и пьяных морей в замусленную тетрадку Евангельских откровений.

Семнадцать новых безмолвно хохочащих пастей невидимых капканов потухших орбит, сорвавшихся с оси обглоданных маховых колес в неосвещенные сараи гудящих мастерских вечности на звериной тропе венчальных столетий.

С тех пор, когда из заплеванного вагона полицейского Экспресса Стратегической дороги, из параболичной мерности темных туманных пятен, между боевыми гаванями крикливых узорных и пестрых городов: стремительных бегов в газообразном золоте победных радостей. Чугунной скользи колоссальных отливок терпкого безумья в откопанные провалы нарвавших могил, мрачные колодцы головокружительных туннелей, в чернильное небо Встревоженного ГРЯДУЩЕГО.

С тех пор, когда на географический перрон эстрады из потного грохота Двенадцатидюймовых пропеллеров, чеканящих бронзовые морды тропически радостных полдней, то гулкие зрачки полированной непроглядности Черной громады полночей.

А на промозглой ряби серо-защитной мути усталой вечности каторжной чуткости маховых будней лопающиеся пузыри сумасшедшего грохота с вздувшимися жилами проводов на клепаных[3] лбах дневного ожога громовых памятей в клетчатых лохмотьях гремящей гари фабричных корпусов. Удушливые взрывы прессованного грохота, чугунная мелодия ночного дрожания арсеналов и верфей, солнцегремящих броневиков из прокованных туч <нрзб.> молний за пристальными зрачками чутких орудий в кружевных кофточках блестящих механизмов, захлебывающиеся визги восторженных пулеметов, победные петли никелированных метеоров с оглушительно орущими пропеллерами, прихотливо вырезанными из неба разноцветными крыльями, прошитыми серебряной проволокой истерик арсеналов и верфей. Металлические здания громоносной улицы, ухабисто мощеной черепами издохших планет – громоносная четкость улицы пантеизма, гудящей двигателями столицы, накокаиненной истерикой смеющейся поступи мерного синтеза Сиятельной Вечности с сбившимся в астрономическом беге шиньоном дыма.