Полная версия

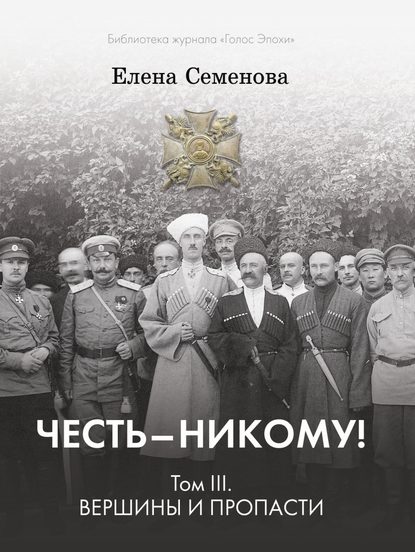

Честь – никому! Том 3. Вершины и пропасти

Колотило Волжан. Сами закопались, а нами – дыры затыкать теперь? Гибель верная! И корпуса-то нет, как такового! Состав частей почти на восемьдесят процентов состоял из привезенных три недели назад пленных красноармейцев. Их не то что перевоспитать, но и достаточно познакомиться с ними командиры частей не успели. Верить этой чужой еще массе нельзя было, тем более, что было несколько случаев обнаружения среди пополнения специально подосланных коммунистов-партийцев. Прежде корпус был невелик, но монолитен, существовал, как единый организм, и командир мог ручаться за каждого своего бойца, и эта вера друг в друга, во многом, обеспечивала победу, теперь же эти проверенные бойцы были утоплены в ненадёжных пополнениях, и всякий план стало нужно составлять с учетом почти полной ненадежности частей, не имея уверенности ни в чём. Нарочно спросил Каппель командиров частей, собрав их у себя:

– Вы верите в своих солдат, вы знаете их?

– Нет, – коротко отозвались офицеры.

По телефону Владимир Оскарович связался с начальником Ставки Лебедевым, привел все имеющиеся у него доводы, доказывая бесполезность отправки корпуса на фронт в настоящем его состоянии, рисовал катастрофу, которая может произойти. Он говорил долго, горячо, не в силах сдержать боли, Лебедев слушал, не прерывая, а когда Каппель остановился, ответил коротко, приговорил бестрепетно:

– Генерал Каппель, вы получили приказ? Завтра корпус должен выступить в полном составе в распоряжение Командарма три.

Приказ нужно было выполнять… В настроении похоронном собирались спешно. Город как будто и не сильно встревожен был. Ещё угрозы себе не чувствовал. Да и дни какие стояли! Майские! Безоблачно-светлые, благоухающие… Листва шумела отрадно, солнышко только-только припекать начинало, в силу входить. О плохом – не думалось.

Перед отъездом успел Тягаев на час к Дунечке зайти проститься. Она уже знала обо всём – не зная, сможет ли выбраться, послал к ней Пётр Сергеевич Доньку с короткой запиской. Ждала, на крыльцо поминутно выходя. Лишь подошёл, схватила за руку, к лицу поднесла, прижалась щекой:

– Если бы ты не пришёл, я бы сама на вокзал приехала, – подняла глаза, от слёз туманившиеся. – А, может быть, мне поехать можно?

– Нет, – решительно ответил полковник. – На фронте тяжёлая обстановка, к чему приедем, и что там будет – мы сами не представляем. Сюда уж вряд ли возвратимся…

– А куда же?..

– Я ничего не знаю, – удручённо качнул головой Пётр Сергеевич. Он вновь поймал себя на мысли, что с Лизой никогда не было ему прощаться так тягостно. С ней прощались всегда легко. А с Дунечкой – словно душу надвое разрывал.

– А ты, ты здесь останешься?

– Пока да. Я от тебя письма ждать буду… Я понимаю, Петруша, что там не до писем. Но ты хоть два слова… Просто, что жив… Хорошо?

– Конечно. И сам не смогу иначе. Не писать тебе, не получать вестей от тебя. Если в этой проклятой круговерти мы потеряем друг друга…

Тонкие, тёплые пальцы замкнули губы полковника.

– Нет! Нет! Я никогда тебя не потеряю. Я тебя везде найду, – так уверенно и твёрдо прозвучали эти слова, что от сердца отлегло. Смотрел Тягаев на Дунечку – наглядеться не мог. Хрупкая она была, ранимая, нежная, а при том – сколько сил, сколько выдержки, сколько воли и решимости. И отваги. И как не быть им у женщины, за годы войны все фронты исколесившей? Это лишь в русской женщине так сочетается: очаровательная слабость с силой душевной, мягкость, обволакивающая, в себе растворяющая – с твёрдостью перед лицом испытаний, податливость, собственное «я» забывающая – с волей… А, впрочем, может и не только русских женщин это достоинство? Других Тягаев не знал.

Ранним утром эшелоны Волжан двинулись на фронт. В дороге ещё «порадовали» – части корпуса размётывались по разным участками. Кавалерию и артиллерию (коренных Волжан!) приказано было передать в распоряжение казачьего генерала Волкова. Осталась одна пехота (и она сосредотачивалась частями) – из красноармейцев большей частью. С ними и воевать только… Владимиру Оскаровичу, между тем, вручалось командование всем Самарским направлением.

Тринадцатого мая произошла катастрофа, какой и боялись более всего. Симбирская бригада перешла на сторону красных. Солдаты, набранные из красноармейцев, уводили с собой офицеров. Известие об этом Каппель получил на станции Белибей, куда прибыл накануне и рядом с которой развёртывались бои. Здесь же находился и Верховный Правитель, в тяжёлый момент чувствовавший себя обязанным быть на фронте. Тягаев не видел адмирала полгода. И сейчас при взгляде на него одна мысль-чувство мелькнула: «Несчастный благородный страдалец!» Ему только-только показали выводимые в тыл части двенадцатой Уральской дивизии. Люди были без обуви, в верхней одежде на голое тело, или же вовсе без шинелей. Прошли чинно церемониальным маршем. Остановились. Отдали честь. Адмирал начал говорить что-то, но сбился – отказало красноречие от горечи, вызванной таким беженским видом героев. И кто-то из них сказал громко, прочувственно:

– Да не надо ничего говорить, ваше превосходительство! Мы ведь всё понимаем…

Александр Васильевич выглядел потрясённым. Не мог он предполагать, что в таком состоянии могут быть армейские части. И о том, как издевалась Ставка над Волжским корпусом, не ведал. Пожалел Тягаев, что не убедил Каппеля обратиться напрямую к адмиралу. Или не напрямую – через Кромина. Надо было убедить, или по собственной инициативе через старого друга действовать…

В этот момент прибежал один из штабных офицеров с лицом опрокинутым, оглоушил известием:

– У нас несчастье! Один полк целиком перешёл к красным, захватив офицеров!

Это – Симбирцы были…

Показалось Тягаеву, что при сообщении этом даже качнуло Верховного, как будто почва из-под ног ушла. Потемнел ещё больше лицом, больными глазами посмотрел на Каппеля, вымолвил голосом, в котором слышались едва сдерживаемые истерические нотки:

– Не ожидал этого… – и, взяв себя в руки, попытался ободрить генерала: – Прошу вас, Владимир Оскарович, не падать духом…

Не падали… Уже и некуда падать было. День этот, тринадцатое мая, стал первым днём Катастрофы вооружённых сил Сибири. Остатки каппелевских частей, отступали с уральцами и сибиряками, неся под непрерывным огнём красных огромные потери. Больших усилий стоило собрать их. А собрав, впору взвыть в голос было. Третий корпус, на который потрачено было столько сил и энергии, практически перестал существовать. А ведь, если бы дали времени требуемого, то была бы это мощная сила, которая била бы большевиков! Да что теперь… Не вернуть…

Отступала, катилась назад стремительно Западная армия, снова оставляя недавно освобождённые города, срывая за собой тысячи беженцев, не успевая закрепиться, удержаться на какой-либо линии, на которой должно было бы остановиться и, подобравшись, снова идти вперёд. Штаб армии слал директивы: «упорно удерживать», «нанести стремительный удар», «энергично перейти в наступление»… Этот поток ненужных приказов не успевали даже расшифровывать. Распоряжались командующие группами сами по обстоятельствам.

В июле докатились до Челябинска. В это время командующим Восточным фронтом был назначен опытный генерал Дитерихс. Появились слухи, что вскоре он займёт место Лебедева. Да давно бы уж!.. Вот кому – карты в руки!

Михаил Константинович Дитерихс не входил в число полководцев, увенчанных победными лаврами, прославленных и известных. Его военная карьера не имела взлётов, а развивалась постепенно. Служить ему приходилось преимущественно на штабных должностях. К работе штабной Михаил Константинович имел несомненный талант. Знаменитый прорыв Брусиловский, увековечивший имя его, был не в меньшей степени заслугой Дитерихса, являвшегося в ту пору генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта и ближайшим помощником Брусилова, большую роль игравшим в разработке всех военных операций. В Семнадцатом успел Михаил Константинович послужить в той же должности в Ставке. При Духонине. Он покинул Могилёв перед самым приездом Крыленко с его головорезами и тем уберёгся от участи последнего Главкома. После этого оказался Дитерихс на Украине, там возглавил штаб Чехословацкого корпуса, с которым и добрался до Сибири. А в Сибири при Колчаке не нашлось опытному сорокачетырёхлетнему генералу места ни в Ставке, ни на фронте. Но нашлось совсем иное дело – Верховный Правитель отправил Михаила Константиновича в Екатеринбург расследовать обстоятельства убийства Царской семьи. И всё это время тем и занят был Дитерихс. К делу на совесть подошёл. Да и как бы иначе? Об убеждениях многих начальников сомневаться можно было, а о Дитерихсе точно каждому известно было: монархист до мозга костей. Он из Екатеринбурга уезжал, когда отступающая армия уже на подступах к нему сражалась. И успел все документы, улики, вещи, принадлежавшие Венценосной семье, переправить из города, спасти. А теперь, как грянул гром, так сперва вручили ему Сибирскую армию Гайды, с трудом из рук этого прохвоста вырванную, а теперь и весь Восточный фронт. На положение дел смотрел генерал мрачно. Он даже в дни побед на фронте, как говорили, далёк был от оптимизма и предрекал нынешнюю катастрофу. И теперь план его был: отвести армию сразу – за Тобол. Укрепиться там, переформировать и пополнить войска, а по весне перейти в наступление. Нужно было людей сохранить, кадры сохранить. Бесчисленные бои измождённой армии уже не могли нисколько спасти положения, но драгоценные жизни уносили. Даже победа, вдруг одержанная, не изменила бы хода дел, потому что сил уже не осталось. Только людей губить – а эти потери невосполнимы. Зачем и победа нужна, если армии не останется? Михаил Константинович правды не боялся. Не скрывал её ни от себя, ни от других. И от адмирала не скрывал. Но правды этой не желали знать. Слишком горька она была, слишком хотелось верить в лучшее. Дитерихса поддерживал военный министр Будберг, известный своим всегдашним пессимизмом.

Но пока оставался на посту злой гений… Лебедев. И метались в Ставке, не могли решиться на что-либо. Противники плана Дитерихса зашумели, что такое решение будет воспринято, как бегство и трусость. Знали чувствительные струны адмиральской души. И, вот, отдан был приказ о переходе в наступление. Переход этот, контрманевр, сражение генеральное назначили на последние числа июля под Челябинском. По мысли господ «стратегов» предполагалось уступить челябинский узел, а затем окружить красных ударными группами Войцеховского с севера и Каппеля с Юга.

Ещё накануне бригада полковника Тягаева закрепилась у небольшой речушки, мелкой, среднерослому солдату едва повыше колен. За ней в крупном селе держали оборону красные. К активным действиям пока не переходили, лишь постреливали с разной степенью интенсивности. Большевистский огонь част был, а ответного – никакого почти. Экономили патроны, которых привычно не хватало. Главная заповедь для белого воина: патроны и снаряды беречь пуще жизни – других не пришлют. Стрелять редко, но промаху не давать. Ожидали приезда Каппеля, чтобы перейти в наступление. А пока мёрзли в наспех вырытых окопах, кастерили тяжёлыми словами Ставку и интендантов – больше чем большевиков.

Погода не баловала третий день. Тусклое серое небо время от времени выдавливало противную морось, задувал северный, совсем не летний ветер. Не поверишь, что июль-месяц. Тягаева знобило. Вот, ещё глупость: всю зиму по сорокаградусным морозам проходить, а летом простудиться… Он сидел под натянутым в редкой рощице брезентом, курил трубку. Временами посвистывали пули вблизи, но и внимания не обращал – так привычно это стало. Наступление виделось ему делом, заранее проигранным. Не говоря об усталости физической, но и настроения не было в войсках. Два месяца отступлений, бесполезных боёв и жертв не оставили места порыву, вере в победу. И моральных уже не было сил вновь теперь проделать тот путь, который лишь весной прошли. Про физические и говорить нечего. Большевики патронов не жалеют, а у нас – каждый на счету. И перевес численный на их стороне. С нужным настроем смяли бы и с перевесом, а так… Смотрел Тягаев на своих бойцов, и читал в их глазах только усталость. Да ещё раздражение на глупость вышестоящую.

– Всё, барин, бесовским зельем утешаешься? – это дед Лукьян подошёл, поморщился от дыма табачного. – Что-то Донька наш запропастился… Пора бы и вернуться ему…

Донька при полковнике исполнял обязанности вестового. Заметил Пётр Сергеевич, что немало мальчишек явилось на фронте. Большей частью, развозили почту, приказы. Целое подразделение сформировано было из таких молодцов. Много кадет среди них было, а ещё гимназисты. Из домов родительских бежали – умирать за Россию. Некоторым лет по двенадцать было. Доньке служба очень по душе пришлась. В Кургане он скучал, как и дед его. Оба рвались в бой. Зато на фронте – воспрянули. Даже отступление боевого задора их не отбивало. В Кургане Доньке пошили форму. Безукоризненно сидела она на нём. Смотрел на себя мальчонка в зеркало, поправляя широкий ремень, и светился радостью – это не сермяга его крестьянская была, настоящая форма! И шла она маленькому герою. Ещё и шинелишка была к ней, но для неё не приспела пора. Выучился Донька строевому шагу и иным армейским премудростям – на занятия ходил исправно. А на фронте выделили ему малорослую сибирскую лошадку – каурого, шерстистого гривача. Летал на нём юный вестовой, доставляя из части в часть приказы и донесения. За отвагу несколькими днями назад прицепил ему на грудь полковник первую в его жизни медаль, весело поблёскивающую на солнце. То-то счастье было для мальчишки! Сиял, как именинник, весь день, а ещё и поздравляли все. В его-то годы что отраднее может быть?

Этим утром Тягаев отправил Доньку с донесением в оперирующую по соседству часть. Нужно было уточнить кое-что для лучшей координации действий. Ускакал на своём кауром и не возвращался до сих пор – а время бы…

– Небось, на подвиги потянуло его, баламута, – качал белой головой кудесник. – Приедет – схлопочет… Дед на его еройства глядеть не станет…

В стариковском ворчании слышалась тревога. Пётр Сергеевич убрал трубку в карман, опустил руку на плечо Лукьяну Фокичу:

– Не переживай, отец. Вернётся Донька. Ты ли своего внука не знаешь? Он же из любого положения вывернется. Из любой передряги уйдёт.

Старик не ответил. Заметил лишь, глядя в сторону:

– Что-то и енерал запропастился… Когда наступаем-то, Петра Сергеевич?

– Как приедет генерал, так и пойдём, – отозвался Тягаев. – Вот, скажи мне, кудесник, что мы все-то запропастились? Вот, и ты всякий бой впереди с крестом шагаешь – а мы всё отступаем, отступаем… Или Бог не с нами? А?

– Бога не трожь, барин. Нам перед ним грехов наших вовек не отмолить… А что отступаем, так нечего было большаками войско растлевать. Или не знали, что на их креста нет? Что иуды? Таких ни один поп не докаит.

– Так других людей нам не дали, сам знаешь.

– А людей вам никаких не дали. Вам иуд дали на пагубу всему Христову воинству. И нечего было брать их! Пусть бы мала горсть была, да спаяна!

– Мы не в парламенте, чтобы приказы обсуждать, – сухо отозвался Пётр Сергеевич. – Скажи лучше, что дальше-то будет? Вовсе пропадём мы, как мыслишь?

– А мы ужо тебе, барин, мысли свои говорили. Говоришь, Бог не с нами? А мы – с Ним? Мы-то полностью ли отринули всякую скверну ради Божия дела? Сам ты, барин?.. – в суровых глазах старика мелькнула укоризна. Тягаев отвёл взгляд. Понимал он, на что кудесник намекает, за что осуждает его. Ещё в Кургане не раз и не два встречал полковник неодобрительное это выражение в Лукьяновых глазах. И каждый раз делал вид, что не замечает. И старик черты не переходил, не напирал в открытую, а только головой качал. А теперь вырвалось:

– Не дело это, Петра Сергеич, не дело… Нехорошо.

А кто спорит, что хорошо? Никто не спорит. Хотя, по правде говоря, жгло – поспорить. Но не счёл Тягаев нужным оправдываться, перевёл:

– Армия выдохлась, Лукьян Фокич. Солдаты воевать не хотят, офицеры утратили готовность к жертвенности. Огня не осталось в сердцах, одни уголья, – делился наболевшим. Никому, кроме этого старца-старовера, не доверял он своих мыслей.

– Эх, барин! Что армия! Народ развратился совершенно – вот, где пагуба. Никто никому подчиняться не желает. Сколько годов живём, а не приходилось такого видеть.

– То-то и оно, что подчиняться не желают. Из Сибирской армии все мобилизованные утекли. Побросали винтовки – и по домам! И заставь-ка их винтовки опять взять! Они, если и возьмут, то против нас их направят, как только случай представится.

– Не веришь ты, барин, в народ, – констатировал кудесник.

Тягаев не успел ответить. Зачастила вдруг стрельба. Послышались крики.

– Что ещё там? Не обошли ли нас?

Быстро вышел полковник из своего укрытия, пригляделся и в серой туманно-дымной пелене разглядел летящего во весь опор всадника. Это по нему стреляли с того берега, норовя подбить. А он – молодчина – изгибался ловким телом, петлял, уворачивался. Ещё мгновение, и в наезднике отчаянном узнал Пётр Сергеевич Доньку. Нёсся во весь опор его каурый гривач. Вот, уже и близко совсем. А стрельба чаще и чаще становилась. Пуля одна ветку перебила прямо рядом с полковником – упала та, листьями шерохнув, на его погон. И не заметил, весь в глаза ушёл. Куда ж ты летишь, парень? Не заговорённый же! В этом частостреле – ну, как твоя пуля окажется?.. А рядом дед Лукьян замер, молитву шептал. Минута прошла? Или того меньше? Взлетел каурка на небольшой пригорок и вдруг… Неестественно выпрямился вдруг Донька в седле. Ладонь поднёс к груди. И оседать стал… И ничем нельзя было помочь!

– Убили… – простонал глухо кудесник.

Да отчего убили сразу? Да, может, ранили только?..

А каурка бег продолжал и, вот, остановился, довезя всадника своего, неподвижного, но, кажется – живого ещё? Бросились, стащили мальчонку на землю, положили на траву – и подстлать не оказалось ничего. Живой ещё был. Только на груди, на мундире, ещё почти новеньком, огромное пятно алое расплывалось. Поблёскивала медалька тускло, и тускло глаза смотрели на бескровном лице. Дед Лукьян опустился на колени, гладил внука по влажным волосом, всхлипывал надрывно.

– Врача! – крикнул Пётр Сергеевич в отчаянии, но сам видел, что врач не поможет.

– Господин полковник… – чуть слышно прошептал Донька, задыхаясь. – Вот, здесь, здесь… – потянул руку к груди. – Донесение… вам… Я ваш приказ… выполнил…

Тягаев наклонился, извлёк запачканную кровью бумагу, пробежал быстро. Безотрадно – не удался манёвр задуманный соседям, теснили их. Пожал Донькину холодеющую руку:

– Спасибо тебе, герой… – и стиснув зубы, добавил: – Приказ… К чёрту бы приказ… Жил бы ты только! А уж мы за тебя сегодня…

Но уже не дышал мальчонка. Лежал недвижимо: рука на окровавленной груди, глаза угасшие в серизну неба уставлены. Перекрестил его дед, зарыдал хрипло, из стороны в сторону раскачиваясь, завыл:

– Донька… Донюшка… Да на кого ж… Да будь они прокляты! Чтоб им в аду гореть вечно! Чтоб… Господи! Господи! За что?! За что не накараешься над нами?! Разил бы раба своего худого любой смертью страшной! А его – за что?! Доньку – за что?! Почему не защитил, не оберёг его, Гос-по-ди?!

Подбежал, пригибаясь, Панкрат, посмотрел растерянно, сглотнул судорожно, но отрапортовал:

– Пётр Сергеевич, командующий прибыл! Отправился на позиции. Вы бы удержали его – убьют ведь его там!

Тягаев тяжело выпрямился, тряхнул головой:

– Ты пока здесь останься. А я к генералу…

Каппеля полковник нашёл на позициях. Владимир Оскарович шёл вдоль окопов, разговаривая с солдатами. Подниматься им он запрещал, чтобы не рисковали, так и беседовали: он на линии огня стоял, а они в окопах лежали. Ободрял их генерал:

– Держитесь, братцы, скоро подойдёт ещё полк, поддержит нас.

Радовались, оживали. Кажется, и настроение боевое появлялось. Как никто, умел его Каппель внушить. Своего рода поверье было: если Каппель в бой ведёт, то должна победа быть. Так прошёл он всю линию – и ни одна пуля не зацепила.

– Владимир Оскарович! – окликнул Тягаев генерала из своего окопа.

Каппель спрыгнул в укрытие, пригнулся, сказал коротко:

– Вас, Пётр Сергеевич, обманывать не стану: положение наше отчаянное.

– А как же полк, который нам на подмогу идёт?

– От этого полка осталось только название. И горсть людей. Но им, – генерал кивнул в сторону войск, – этого знать не нужно. Пусть верят, что идёт настоящая подмога. Так хоть настроение лучше будет. Как бы то ни было, а свою задачу мы должны выполнить: взять это чёртово село и отбросить «товарищей», насколько хватит пороху, дальше.

Это и хорошо было, что цель не менялась. Сейчас, после Донькиной гибели, велико было желание Тягаева с «товарищами» посчитаться. Подошли ещё несколько старших офицеров. Каппель коротко объяснил всем план действий. Разошлись по своим участкам.

– Ну, с Богом! – воскликнул генерал и, поднявшись, скомандовал наступление.

Грохотнула из-за пригорка укрытая там артиллерийская батарея. Поднялись из окопа засидевшиеся в ожидании боя части. Пошли цепью, как один человек – в штыки. Краем глаза заметил Пётр Сергеевич идущего впереди кудесника. Даже страшное горе не заставило его изменить долгу: высокий, по-военному выпрямленный старик с белыми волосами до плеч, чёрной тесьмой вокруг головы перехваченными, в серой сермяге и с массивным старообрядческим крестом в руках. Но вдруг – словно оступился. На колено одно припал. Это пулей ногу ему перебило. Впервые за всё время борьбы… И кто-то крикнул заливисто:

– Братцы, деда ранили! Вперёд! Покажем красным сволочам, где раки зимуют! Бей комиссаров!

А кто-то довесил матерно.

И, вот, уже через речушку перебрались, смяли первые ряды противника. А он – силён был. «Полк» в подмогу подошёл ли? Бог весть! В этом человеческом месиве не разобрать. А оно и лучше. Пусть думают бойцы, что – подошёл. Что не одни они. А всё же замешкались, выдыхаться стали. Но в этот момент несколько человек верховых показались. А впереди – Каппель. Сам в атаку повёл замявшиеся части.

– Ура генералу Каппелю!

– Вперёд!

– Ура!

И на ура – ввалились в село. И на инерции хорошей увлеклись вперёд, выбили «товарищей», погнали. Хорошо выступили, не осрамились. Доволен был Пётр Сергеевич. Едва решился бой, отправился в лазарет, тут же в одной из изб разбитый, надеясь отыскать старика. Кудесника полковник увидел сразу. Его только-только принесли с поля боя, положили среди других раненых – пока на землю: не распределили ещё сёстры, кого куда. У Лукьяна Фокича обе ноги перебиты оказались, но не жаловался, лежал спокойно, сжимая крест сильной, жилистой рукой.

– Отец, ты прости меня, – тихо сказал Тягаев.

– За что?

– За Доньку прости. Что не уберёг.

– Не говори, чего не понимаешь, Петра Сергеевич, – вздохнул старик. – Здесь твоей вины нет. И ничьей нет. За жизни наши лишь ангелы наши пред Богом ответственны. А без Его воли и волоса ни с чьей головы не упадёт. Значит, такова Его воля была… – всхлипнул. – А мы её принять не смогли… Вот, и наш ангел лик на время отвернул… – показал на свои искалеченные ноги. – Это за ропот, за проклятья – наказание… Ничего… Вот, зарастут, и пойдём мы опять за Святую Русь, за Христа на смертный бой. С крестом против серпа и молота ихнего. Мы ещё поборемся, барин… Не грусти…

– Прощай, отец. Поправляйся и возвращайся, – сказал полковник, пожимая руку кудесника. – Возвращайся. Ты нам нужен. Кто ж впереди нас теперь пойдёт?

– Ты пойдёшь, Петра Сергеич. Ты пойдёшь. А я за тебя и за всё воинство наше молиться буду. Иди! Христос с тобой! – сказал Лукьян Фокич, перекрестив полковника двуперстно.

Так и простились. Навсегда ли? Ком к горлу подкатывал. Но не было времени горе горевать. Уже искали Тягаева. Генерал собирал старших офицеров на совещание. Поспешил в штаб, наскоро в избе местного священника, расстрелянного большевиками, размещённый. Там уже собрались, и хмурый Каппель делал какие-то пометы, склонясь над разложенной на столе картой.

– Господа, сегодня мы одержали очередную славную победу… – начал Владимир Оскарович. – Она важна уже тем, что показала большевиками, что мы ещё представляем воинскую силу и способны к действию. Однако, общей ситуации нам изменить не удалось. Челябинской операции нам не выиграть. Это ясно уже сейчас. Следовательно, отступление будет продолжено, и остановить его не в нашей власти. Тыл разлагается. Там действуют красные банды, вносящие смуту и подрывающие наши силы изнутри…

Подрывная деятельность в тылу давно уже стала проблемой серьёзнейшей. Подрывали активно эсеры, так и не принявшие власти Колчака. Эти подлецы, судя по всему, решились довести до конца начатое ещё два десятилетия назад дело разрушения России. Действовали банды дезертиров, красные партизаны. К ним примыкал бедняцкий элемент из крестьян. Банды отличались большой жестокостью и наводили ужас на население. Меры для подавления их и спровоцированных большевистскими агитаторами восстаний обычно оказывались неэффективными. Партизанщина наносила огромный вред белому делу, внося смуту среди населения и вынуждая снимать войска с фронта для борьбы с бандитскими вылазками. И какова ж наглость была! Один из наиболее известных партизанских вождей, бывший штабс-капитан Щетинкин, чья банда отличалась особой жестокостью, действовал… царским именем! В прокламации выпущенной этим ушлым деятелем православные люди призывались на борьбу с «разрушителями России» Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского, на защиту русского народа и Святой Руси под знамёнами Великого Князя Николая Николаевича, которому якобы подчинились Ленин и Троцкий, назначенные им своими министрами. «За Царя и Советскую власть!» – таков был лозунг щетинкинцев. И народ – верил! Гениально это было – объединить два полюса симпатий тёмной массы. Царя до сих пор чтили в народе. А потому и без самозванцев не обходилось. Какая ж русская смута без самозванцев? В Бийске объявился «цесаревич Алексей». И не только тёмная деревня, но и город поверил. Чествовали высокого гостя!