Полная версия

Портрет мужчины в красном

Дез Эссент еще вполне успевает на поезд, но поневоле вспоминает, как жестоко обманулся во время недавней поездки за рубеж, в Голландию, где ожидал найти сходство между бытом этой страны и голландской живописью. А вдруг и Лондон не оправдает навеянных Диккенсом ожиданий? «К чему срываться с места, – вопрошает он, – если можно устроить себе превосходное путешествие, не выбираясь из кресла? Вот прямо здесь – чем это не Лондон?» Стоит ли идти на риск столкновения с грубой реальностью, если воображение способно дать не меньше, а то и больше увлекательных впечатлений? И все тот же надежный, но разорительный фиакр доставляет пассажира обратно на станцию Со, откуда не так уж далеко до дому.

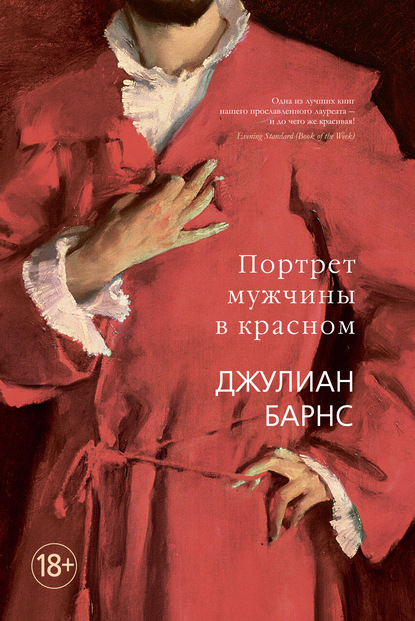

Монтескью успел на поезд, дез Эссент опоздал; Монтескью общителен, дез Эссент замкнут; Монтескью далек от религии (если не считать церковной утвари), дез Эссент, как и его создатель, мучительно тяготеет к Ватикану. И так далее. А все же дез Эссент – это и «был» Монтескью: о том знал весь свет. Узнал о том и я, когда в 1967 году приобрел «пингвиновское» переводное издание романа, озаглавленное «Против природы», и на обложке увидел фрагмент портрета кисти Болдини «Граф Робер де Монтескью».

Дез Эссенту не довелось посетить Лондон, Гюисмансу тоже; роман «Наоборот» был переведен на английский лишь в 1922 году, через пятнадцать лет после смерти автора и через год после кончины Робера де Монтескью. Но книга все же оказалась по другую сторону Ла-Манша, причем не когда-нибудь, а именно во второй половине дня 3 апреля 1895 года. Это произведение (по крайней мере, в виде заголовка и краткого содержания) было доставлено в центральный уголовный суд Олд-Бейли, на первый из трех судебных процессов с участием Оскара Уайльда, и передано из рук в руки Эдварду Карсону, члену парламента и королевской коллегии адвокатов. Этот барристер, представлявший интересы лорда Куинсберри, задал вопрос касательно одного эпизода романа Уайльда «Портрет Дориана Грея». Речь шла о той сцене, где лорд Генри Уоттон преподносит Грею французский роман, что само по себе, как заключил бы любой патриотически настроенный британец, уже не предвещает ничего хорошего. Вначале Уайльд частично отрицает, но потом признает, что в качестве подарка его герой получил роман «Наоборот». В то же время Уайльд старательно дистанцируется от сочинения Гюисманса, говоря: «Я и сам не в восторге от этой книги», а потом: «На мой взгляд, это плохо написанное произведение».

Джованни Болдини. Граф Робер де Монтескью. 1897

По всей видимости, Уайльд надеялся, что другая сторона не запрашивала подборку архивных газетных вырезок, поскольку десятью годами ранее, во время своего медового месяца, он заявил в интервью газете «Морнинг ньюс» от 20 июня 1884 года: «Эта книга Гюисманса – одна из лучших, какие мне только попадались». Но, вообще говоря, в суде Уайльд нередко лгал. Сегодня его считают геем-святым, жертвой английского пуританства и гетеронормативности. Это все справедливо, однако справедливо и другое. В конце-то концов, не кто иной, как сам Уайльд, подал в суд на лорда Куинсберри. При всей своей смелости он проявил недомыслие и опасное тщеславие. Читая стенограмму того первого процесса, без труда представляешь себе мужчину, который одержим твердой уверенностью в своем остроумии, да еще возомнил, будто его хлесткие реплики, покорившие лондонский бомонд, возымеют тот же эффект в суде высшей инстанции. Он щеголяет своим интеллектом; он свысока растолковывает Карсону, что такое искусство и мораль, и беззастенчиво лжет в главном, отрицая свои однополые связи. С позиций законодательства тех лет приговор, вынесенный ему в конце третьего процесса, выглядит справедливым.

Вместе с тем Уайльд обнаруживает, что при всех исторических точках соприкосновения между адвокатами и драматургами зал суда лишь с большой натяжкой можно приравнять к театру. Отпуская колкости одну за другой, чтобы подавить Карсона своим острословием, он упускает из виду два момента: во-первых, присяжные заседатели – это не лощеная театральная публика: шестеро из двенадцати оказались уроженцами Клаптона, что в Восточном Лондоне, причем среди них затесались букмекер, мясник и банковский курьер; а во-вторых, королевского адвоката хлебом не корми – дай только поставить на место самонадеянного типа, который одержим звездной болезнью и, соответственно, позволяет себе лишнее.

В «Портрете Дориана Грея» Уайльд дает лирическую характеристику романа «Наоборот», которую Карсон зачитывает присяжным:

Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. б…с Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг[16].

Карсон спрашивает, является ли роман «Наоборот» аморальным произведением. Ответ Уайльда известен ему наперед, поскольку вопрос не нов. «Книга не слишком хорошо написана, – говорит Уайльд, – но я бы не назвал ее безнравственной. Она плохо написана». Для Уайльда, как заранее установил Карсон, нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Карсон изображает въедливость: «Могу ли я заключить, что книга, сколь угодно безнравственная, становится приемлемой, если она хорошо написана?» Уайльд объясняет: хорошо написанная книга внушает чувство прекрасного, а написанная плохо внушает отвращение.

Карсон: Хорошо написанная книга, которая отстаивает содомию, может считаться хорошей книгой?

Уайльд: Произведение искусства никогда не отстаивает никаких взглядов.

Карсон: Что?

Искушенный адвокат, Карсон повторяет ту фразу, которую хочет донести до сознания присяжных. «Является ли „Наоборот“ содомитским произведением?», «Повествует ли эта книга, сэр, о неприкрытой содомии?». В какой-то момент Уайльд направляет свою защиту в литературное (и весьма извилистое) русло, сообщая, что его описание самой «странной» из всех прочитанных Дорианом Греем книг самым странным образом пересекается с тем французским романом, однако выдержки, которые он впоследствии цитирует, сочинены им самим, а не заимствованы из текста «Наоборот». Карсон и бровью не ведет: «Милорд, я задал ему вопрос: является ли „Наоборот“ литературным произведением, в котором описывается содомия». И так далее и тому подобное. Присяжные, бесспорно, уловили суть.

Англия не знает более странного судебного разбирательства французского романа. В центре внимания оказалась не какая-нибудь привозная порнография, а книга, написанная по-французски (и даже еще не переведенная), рассматриваемая с позиций ее влияния на некий англоязычный роман и в конечном счете с позиций правомерности утверждений о том, что автор данного англоязычного романа «показывает себя сомдомитом» (эта орфографическая ошибка Куинсберри стала притчей во языцех). Увы, мы не располагаем доказательствами, что Гюисманс уже тогда был осведомлен или хотя бы впоследствии узнал, что его книга привлечена к такому квазисуду в Лондоне.

В Англии ко времени процессов над Уайльдом утвердилось мнение, что Франция – источник Грязи. Каких-то семь лет назад, под влиянием кампании, задуманной Национальной ассоциацией бдительности, издатель произведений Эмиля Золя (уже тогда значительно выхолощенных), Анри Визетелли, попал под суд за публикацию романа «Земля». В Центральном уголовном суде генеральный прокурор мистер Поланд заявил, что роман этот «грязен от начала до конца» и что грязная книжка средней руки может содержать один, два, ну три порочных отрывка, тогда как «Земля» содержит минимум двадцать один, и все их он намеревается зачитать перед судом присяжных. Судья согласился, что все пассажи «в той или иной степени возмутительны… они внесены в обвинительное заключение и требуют разбирательства». Один из присяжных, содрогаясь под бременем своего долга, нервно спросил: «Есть ли необходимость оглашать их все?» Мистер Поланд напомнил заседателям, что читать такое вслух ему будет столь же неприятно, как им – слушать, но предложил следующий выход: «Если вы сочтете, полагаясь на мнение моего ученого друга со стороны защиты, что эти выдержки непристойны, я тут же прекращу чтение».

Тогда мистер Уильямс, адвокат Визетелли, благоразумно повлиял на позицию своего клиента, объявив, что тот признает себя виновным, и тем самым избавил присяжных от конфуза. За этим последовал один из тех комичных обменов репликами, что служат украшением любого процесса по делу об уголовно наказуемой непристойности:

Мистер Уильямс: Позвольте напомнить вашей светлости, что автор этого произведения – видный французский писатель.

Заместитель генерального прокурора: Плодовитый французский писатель.

Городской мировой судья: Популярный французский писатель.

Мистер Уильямс: Писатель, занимающий высокое место среди литераторов Франции.

Трудно сказать, который из этих доводов сыграл решающую роль, но Визетелли отделался штрафом в сто фунтов и подпиской о ненарушении общественного порядка сроком на один год.

Британская пресса отреагировала на дело Визетелли неоднозначно: со смесью аплодисментов, негодования, патриотизма и некоторого подозрения – не по поводу собственно грязи, а по поводу личности грязекопателя. В конце-то концов, проявление Национальной Бдительности представлялось одной из трепетно оберегаемых функций прессы, а не какого-нибудь другого, такого же самоназначенного цензора. Более продуманное суждение высказала «Ливерпуль меркьюри»:

Там, где мы усматриваем непоследовательность, на поверку обнаруживается безнаказанность, которой пользуются все, кто торгует подобными опусами, только завуалированными французским языком оригинала. Коль скоро их английские переводы противоречат законодательству, трудно понять, почему в свободную продажу поступают куда более скабрезные французские подлинники. Они в равной степени пагубно воздействуют и на более образованные, и на менее образованные слои общества. Умение читать по-французски не обеспечивает человеку нравственного превосходства над другими, а потому нет логических причин давать ему право прикасаться и присматриваться к гнилым плодам, которые благоразумно признаются запретными для тех, кто читает исключительно по-английски.

Рассуждения далеко не праздные: четырьмя годами ранее Оскар Уайльд во время свадебного путешествия вознамерился – и сумел – прочесть в подлиннике некий безнравственный французский роман; вполне предсказуемые последствия такого любопытства получили широкую огласку.

В 1875 году Монтескью и Полиньяк познакомились в Каннах, на вилле племянницы Полиньяка герцогини де Люйн. Не достигший еще двадцатилетнего возраста, Монтескью уже полностью сформировался во всем, что касалось его вкусов и тщеславия. Мужчины вдвоем гуляли между Каннами и Ментоном; за стаканчиком хереса читали друг другу понравившиеся литературные пассажи. Полиньяк указал Монтескью на ряд незнакомых молодому человеку музыкальных произведений и, в свой черед, благодаря графу приобщился к некоторым шедеврам прозы и поэзии. Невзирая на двадцатилетнюю разницу в возрасте, их объединяла схожесть художественных воззрений, причем самомнение графа уравновешивалось неуверенностью князя. Бесспорно, Полиньяк, скрытый содомит, откликался на доверительные признания Монтескью, хотя сам полностью не распахивал свою потайную дверцу; скорее, он украшал ее цветами, стихами и причудливыми узорами, как будто так и надо. К моменту поездки в Лондон граф лишь год-другой был знаком с Поцци. Чем объяснить, что тот составил ему компанию? Да, Поцци прекрасно владел английским, но Эдмон де Полиньяк, воспитанный в трехъязычной (франко-англо-немецкой) среде, ему не уступал. По всей вероятности, причину стоит искать в специфике такого времяпрепровождения, как поездки по магазинам. Все приверженцы этого занятия – от массового сегмента до «интеллектуально-декоративного» конца спектра – любят и жаждут предаваться ему в компании себе подобных, и это прежде всего относится к таким, кто, подобно Поцци, выбирает покупки истово, за дружеским обменом мнениями, с большим вкусом (и столь же большим размахом).

Но нельзя упускать из виду и еще одну возможную причину: благодарность. За год до поездки в Лондон, на исходе июня 1884 года, Поцци получил от Монтескью подарок – сафьяновую дорожную сумку из магазина «Эспрейз» в Мэйфере: на боку этого роскошного саквояжа была вытиснена золотая корона и буква «R». Внутри обнаружился набор конвертов разной величины. В центре сверху лежал самый миниатюрный конвертик, а в нем – стихотворение графа, выведенное алыми и фиолетовыми чернилами: благодарность доктору Поцци за восстановление, как там говорилось, «энергии увядшего листка». Биограф Поцци, Клод Вандерпоотен, хирург по профессии, истолковал данный оборот речи, да и все стихотворение в целом, как аллюзию на некую интимную неудачу: либо полную несостоятельность, либо преждевременное извержение вулкана. Далее биограф высказывает мысль, что Поцци исцелил сей графский недуг посредством «эмпирической, братской, доброжелательной психотерапии» и что для эстета «бессилие» играло «ключевую роль». Поэтичный, причем не обязательно вымышленный диагноз, поставленный с отсрочкой на сто лет. О причинах можно рассуждать долго, но приглашение Поцци в запланированную поездку вполне могло стать благодарностью за излечение, а также поводом обновить саквояж.

Но если биограф прав, то возникает еще одна любопытная параллель. Из вступления к роману «Наоборот» мы узнаем, что дез Эссент отличался неутолимым сексуальным аппетитом. Сначала он «отведал актрис и певичек», затем содержал «знаменитых кокоток», а в дальнейшем уже не гнушался проститутками – до тех пор, пока пресыщенность, отвращение к себе и предостережения врачей насчет сифилиса не заставили его отказаться от секса вовсе. Но лишь на время. После перерыва его воображение разгорается вновь – не без помощи таких, как он сам, – адептов «исключительных страстей, извращенных наслаждений[17]». Здесь его опять ждут пресыщенность, нервное напряжение и расстройство, затем летаргия. А там и «бессилие было не за горами» (Гюисманс и сам предавался разгулу, хотя не столь безудержному, как созданный им персонаж, и тоже испытал угасание мужественности).

Впрочем, дез Эссент, эксцентричный денди, не отчаивается от такого поворота событий; напротив, он даже радуется. Угасшая мужественность по большому счету – это один из способов уйти от мира, и он планирует обставить свой уход на широкую ногу. Тому, кто решил сделаться благоуспешным современным отшельником, потеря чувственного аппетита, безусловно, весьма кстати. И вот в первой же главе дез Эссент отмечает это событие «черным» ужином. Он рассылает приглашения, оформленные в стиле траурных извещений; антураж, цветы, скатерти – все черное, таковы же деликатесы и вина; таковы же официантки; скрытый от глаз оркестр исполняет похоронные марши. Это вызывающее и бодрое освобождение от досадного гнета мужской витальности.

Как именно Монтескью истолковал для себя те четыре абзаца – неизвестно. Скорее всего, он увидел в них не разоблачение, а совпадение. Впрочем, денди-эстет в любом случае обожает расшатывать всяческие устои; однако телесные наслаждения, даже в самых причудливых вариантах, имеют тенденцию к превращению в норму, а посему несут на себе отпечаток буржуазности. Кроме того, они ведут к браку и созданию семьи, они сопряжены с ответственностью и заставляют карабкаться по служебной лестнице, входить в различные комитеты, водить дружбу с местным епископом и так далее. В свою очередь, половое бессилие можно с известной долей шутки описать как бунт против презренной буржуазии, а помимо этого, как дополнительное свидетельство превосходства эстета.

Первая пуля в этом рассказе имеет под собой историческую и сугубо литературную основу. Граф Робер де Монтескью был владельцем кунсткамеры: по сути дела, ею служил весь его дом – внешнее проявление внутреннего эстетизма и тонкого вкуса знатока-хозяина. Леон Доде, старший сын писателя Альфонса Доде, в одном из томов своих пространных мемуаров повествует, как граф провел для него экскурсию, дабы продемонстрировать особенно дорогие своему сердцу экспонаты. К ним относилась «пуля, убившая Пушкина». Поэт погиб в 1837 году на дуэли с офицером-кавалергардом, французом по происхождению, Жоржем Шарлем д’Антесом, который на русской службе звался Георг Карл де Геккерен Дантес. Подробности смерти поэта доктор Поцци, видимо, знал досконально, однако в разговоре всегда старался их сглаживать или замалчивать вовсе. Пуля вошла ниже почки и застряла в брюшной полости. На том этапе развития медицины хирургическое вмешательство не представлялось возможным; после двух суток агонии поэт скончался. Монтескью появился на свет восемнадцать лет спустя. Каким образом пуля оказалась в его коллекции – о том история умалчивает.

Поцци был выходцем из провинциальной буржуазии: Монтескью инстинктивно взирал на эту среду свысока. Граф обожал выказывать (говоря словами Бодлера) «аристократическое удовольствие доставлять неудовольствие[18]». Но Поцци удавалось избегать неудовольствия и по большей части снобизма графа. Приверженец, так сказать, «буржуазного удовольствия доставлять удовольствие», он с младых ногтей искусно лавировал в свете.

Когда в 1864 году Поцци приехал в Париж учиться на врача, он уже располагал кое-какими связями. Среди его сокурсников оказались протестанты с юго-запада страны; достаточно прочное место занимал кузен Поцци, двадцатью годами его старше, Александр Лабульбен, известный в свете врач, лечивший, например, семью императора Наполеона III. Поцци был обаятелен и честолюбив; при этом, что еще важнее, он добивался блестящих академических успехов. В 1872 году его наградили золотой медалью как лучшего интерна курса. Специализировался он в сфере заболеваний брюшной полости и в 1873 году получил первую ученую степень за исследование свищей верхнего отдела прямой кишки. А тема его докторской диссертации звучала так: «Роль гистерэктомии в лечении фиброидных опухолей матки». Ему покровительствовал сам Поль Брока (тоже, кстати, протестант с Юго-Запада), именитый хирург, служивший в больнице Лурсин-Паскаль, и основатель Антропологического общества, куда не преминул вступить Поцци. Брока выдвинул кандидатуру Поцци для участия в их совместном переводе книги Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных», опубликованной во Франции в 1874 году. Когда в 1880 году Брока скоропостижно умер в возрасте пятидесяти шести лет, вскрытие доверили четверым его коллегам; Поцци удостоился чести исследовать кости черепа и мозг. Спустя годы, когда больницу переименовали в честь Брока, руководящую должность в ней занял не кто иной, как Поцци, который затем на протяжении тридцати лет оставался ее черепно-мозговым отделом.

Другим его покровителем на раннем этапе стал парнасский поэт Леконт де Лиль. Судя по всему, их знакомство состоялось около 1870 года: поэт с супругой взяли под крыло юного Поцци. Сын военного врача, Леконт истово верил в пользу воссоединения науки и поэзии, давно разделенных стеной. К тому же он был вольнодумцем и ратовал за искоренение религиозной веры, принятой Поцци еще в Бержераке. Леконт ввел молодого человека в литературные круги и представил его Виктору Гюго; тот, послушав беспомощные вирши Поцци, дал ему совет переключиться на изучение немецкого языка. Леконт назначил Поцци своим литературным душеприказчиком, и после смерти поэта в 1894 году Поцци унаследовал его библиотеку и архив.

Леконт невольно способствовал раннему – можно даже сказать, скороспелому – роману Поцци с Сарой Бернар. В возрасте слегка за двадцать тот был студентом-медиком, а она, двумя годами старше, уже слыла восходящей звездой: эта актриса воплощала новый тип естественности (такой естественности, которая, естественно, была целиком ей подконтрольна) и непривычный физический тип: сцена еще не знала такой стройной и миниатюрной главной героини. Сокурсник Поцци, тоже начинающий медик, позднее вспоминал, как они пригласили Бернар на ужин, чтобы познакомить ее с Леконтом. Когда все были в сборе, она продекламировала по памяти добрую половину его стихов; поэт рыдал и целовал ей ручки; вечер увенчался грандиозным успехом. Вскоре Поцци получил приглашение на ужин chez Bernhardt[19] – с нею, ее малолетним сыном, его наставником и с племянницей, которую актриса взяла под свою опеку. Ужин планировался en famille[20], дабы молодая пара, отправив детей спать, могла остаться наедине. Что и когда произошло и сколь долго продлилось, мы никогда не узнаем; однако тот роман вырос в прочную дружбу длиной в полвека. В этих отношениях каждого из двоих окружала аура святости: Бернар всегда обращалась к Поцци «Доктор Бог», а сама оставалась для него, как и (почти) для всех, «божественной Сарой». У него было еще и звездное прозвище, данное ему хозяйкой светского салона мадам Обернон: Целитель Любовь. Оно перекликалось с заглавием пьесы Мольера «Любовь-целительница», хотя Поцци чаще именовали Доктор Любовь.

Бернар и Поцци хорошо подходили друг другу по темпераменту: оба пылкие, но с низким уровнем собственничества, а может, с высоким уровнем неугомонности. Бернар знала, как польстить мужскому самолюбию, не вызывая при этом бычьей ревности; а еще старалась без необходимости не нагнетать страсти. Оба с азартом крутили интрижки на стороне. Биограф приводит донжуанский список физических типов, которые привлекали Поцци (в нем значатся все физические типы без исключения), а затем добавляет с некоторой долей чопорности (или наивности): «В каждом случае он искренен». И далее: «Одно несомненно: со всеми этими женщинами он оставался в друзьях». Здесь видится некоторое преувеличение.

Подробности, равно как и многие имена, – это уже из области догадок. Поцци был предельно тактичен и, похоже, никогда не говорил лишнего; а если даже и сплетничал, то письменных свидетельств тому нет. Его письма к Бернар не сохранились; сохранилось несколько ее посланий к нему. Написанные сердечным слогом, они касаются непосредственных нужд, но характер и даже периодичность контактов на том раннем этапе установить трудно. В одном письме говорится: «Я могла Вам солгать, это так, но никогда Вас не обманывала». Эта сугубо французская софистика не лишена смысла: я никогда не скрывала, что собираюсь спать с другими, и если ради этого приходилось тебе солгать, то главная истина все равно оставалась незыблемой, даже при нарушении второстепенной.

Сара Бернар. (Фотография Надара.) Ок. 1864

Залогом их отношений, если верить биографу Поцци, служило известное протестантско-иудейское тяготение. (Было ли здесь нечто большее, чем невольное единение исторически обособленных меньшинств в католической Франции?) Но, согласно Вандерпоотену, вопрос коренится глубже: с его точки зрения, Поцци отличала «слабость к иудеям». В еврейской среде у него появилось немало друзей. Более того, он был близок к женитьбе на еврейке.

Но не на Саре Бернар. Она знала, что не создана для брака: ее единственное замужество (венчание состоялось в Лондоне в 1882 году) окончилось полным крахом. Зато Поцци ходил на ее спектакли, привечал ее у себя в салоне, а если требовалось, выступал в роли то терапевта, то хирурга (однажды, в силу необходимости, даже по трансатлантическому телеграфу) и, кроме всего прочего, ссужал ее деньгами. Свобода, которой широко пользовалась Сара Бернар в интимной жизни, многим виделась скандальной, но это была та скандальность, какой добропорядочное французское общество испокон веков ожидало от актрис; более того, повторяемость таких скандалов только укрепляла веру общества в правильность существующих моральных устоев.

Покровительство Брока и Леконта, а вдобавок еще и ночи, проведенные с Сарой Бернар в его (или ее) постели, – возможно ли придумать лучший трамплин для парижского студента-медика?

Веселая Англия, золотой век, Прекрасная эпоха: такие блескучие ярлыки всегда навешиваются задним числом. Году этак в 1895-м или 1900-м никто в Париже не говорил: «Мы живем в Прекрасную эпоху, нужно взять от нее как можно больше». Ярлык, описывающий тот мирный период между катастрофическим поражением Франции в 1870–1871 годах и ее же катастрофической победой в 1914–1918-м, закрепился во французском языке только в 1940–1941-м, после очередного поражения Франции. Этот бодряческий ярлык отвлекал внимание общества, а также подыгрывал определенным немецким штампам восприятия Франции через призму «о-ля-ля!» и канкана. Прекрасная эпоха: locus classicus[21] мира и удовольствий, гламура со щепоткой – и даже более – декаданса, последний расцвет искусств и последний расцвет благополучного светского общества перед тем, как эта зыбкая фантазия была сметена металлическим, неумолимым двадцатым веком, который посрывал элегантные, остроумные афиши Тулуз-Лотрека, обнажив лепрозную стену и зловонный «веспасиан». Что ж, возможно, так оно и было в глазах некоторых, и особенно парижан. Но, как сказал в свое время Дуглас Джонсон, мудрый знаток французской истории, «Париж – это всего лишь предместье Франции[22]».