Полная версия

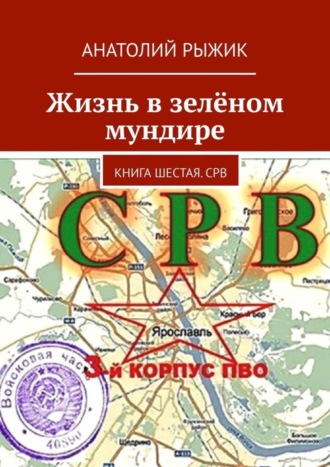

Жизнь в зелёном мундире. Книга шестая. СРВ

Жизнь в зелёном мундире

Книга шестая. СРВ

Анатолий Рыжик

© Анатолий Рыжик, 2020

ISBN 978-5-4498-9540-0 (т. 6)

ISBN 978-5-4496-4316-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Полковник Рыжик Анатолий Игоревич

Мысли вслух

До чего же не хочется начинать писать новую книгу! (Эта книга писалось в 2009 году). Спокойнее заниматься чем-то другим, а не «вершить» по Герцену «Былое и думы». (Стоит у меня на книжной полке такой трёхтомник). Тихо анализировать происходящее в жизни, не рассказывая всем о неудачах и не надеяться, что твои успехи могут кого-то порадовать кроме семьи и друзей.

Однако, в моём случае надо.

Хотя бы потому, что дело не завершено. В 2007 году думал: написанное будет читать только семья. Однако, когда ознакомились с содержанием книги «некоторые наиболее свободные от дел родственники» и друзья, а позже первые два тома были тепло встречены в Белоруссии (родственники жены и наши друзья), то читатели начали появляться и на стороне.

А у меня возникла обязанность завершить начатое дело.

Продолжать хронологию событий в шестой книге легче – с той поры прошло меньше времени (эта книга была написана в 2009 году, прим. 2020 года). Очень важен и тот фактор что дальнейшая жизнь была более спокойной (чем в четырёх предшествующих книгах) и не вызывает сейчас бурных и противоречивых эмоций. Позволяет спокойнее, а, следовательно, более взвешено рассказать о событиях, происходивших в те года.

Сохранилось больше фотографий, к тому же они стали цветными и хорошего качества. Может, у меня получится, подключить к написанию каких-то моментов нашей жизни дочерей и друзей.

Я уже пробовал – это не встречает никакого внешнего сопротивления, даже наоборот вызывает понимание и поддержку идеи, но….

Ссылок на отсутствие свободного времени никто не делает: как говорят «и ежу понятно – дело не в этом». Причина в том, что когда начинаешь писать о своей жизни, то совсем не просто описать её так, чтобы она была интересна другим.

Монотонность и обыденность кажется мелкой и не интересной для окружающих. Более того, некоторые считают (а у определённой категории людей так и есть) что жизнь протекает так скучно и пусто, что если писать о ней книгу, то получиться по Ильфу и Петрову: родился, подстригся, женился и… умер. Тут уже не книга получается, а объяснительная записка самому себе – почему так живешь.

Винить никого не приходится – такую стезю выбрал сам. Дело не в обстоятельствах жизни и работы, не в той ситуации, в которой ты оказался – просто так легче и спокойнее, так устраивает.

Думаю, что с возрастом, снижением энергетики и возможностей организма к такому тихому протеканию жизни все, так или иначе, подходят.

Это понятно и естественно с годами, а пока есть силы, энергия – надо дерзать, добиваться, достигать, бороться, любить, не быть равнодушно – безразличным и тогда будет интересная жизнь, достойная воспоминаний.

Я не о себе – я так…. Мысли вслух.

Тогда о чём я? Да всё о том же – собираюсь поговорить «за жизнь». За свою жизнь…

В предыдущей книге я приводил стихотворение Людмилы Калягановой.

(Напомню: с Людмилой Калягановой мы дружили семьями. Она тоже жена офицера, причём закончившего, как и я Минское Высшее Инженерное Зенитно-Ракетное Училище. Только закончил он значительно раньше – когда был сделан первый выпуск офицеров).

О своих книгах я хочу сказать точно так, как сказала о своих стихах Каляганова:

Мои стихи – они не сахарПорою горькие на вкус,Порой не складные, и все жеСудить их строго не берусь.Они ларец воспоминанийПороховые погребаВ них и любовь до дна испита,В них и душевная борьба,В них всё что мне дано судьбою,Без них я не могу прожить,Ценою, даже дорогою,За них готова заплатить.Лучше не скажешь… я лучше сказать не сумею.

И ещё. Очевидно надо пояснить почему книга называется «СРВ».

Это аббревиатура. Люди старшего поколения знают (мы изучали её в школе) что такую использовал А. Гайдар в своей повести «Р.В.С.» которую написал еще в 1925 году. Р.В.С. означает революционный военный совет (а почему аббревиатура у него с точками – я не знаю).

Р.В.С. был высшим управляющим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии. (Первым председателем РВС был Лев Троцкий).

Так вот – я никакой параллели с Гайдаром не провожу. Просто совпали буквы.

СРВ – Служба ракетного вооружения (корпуса).

О моей службе в должности начальника службы и жизни в этот период времени пойдёт рассказ.

Надо отметить что зенитные войска 3 корпуса ПВО (г. Ярославль) были солидно вооружены. Не буду перечислять всё, скажу только о количестве полков и дивизионов.

– Девять полков и одна бригада.

– Пятьдесят четыре зенитно-ракетных дивизиона.

– Десять технических дивизионов.

Служба была сложная, но очень интересная.

Глава 1. Не продвигаться вперёд – значит идти назад

Часть 1

Живёшь покоем дорожа,

Путь безупречен, прям и прост…

Под хвост попавшая вожжа

Пускает всё коту под хвост

Штаб-с подполковник

Штаб корпуса находился в центре города. Мой кабинет оказался достаточно большим, с высоченными потолками и выходил окнами на часовню Александра Невского (улица Андропова).

Должность я принимал у полковника Власова – того самого у которого принимал должность и в полку. Власов уходил на пенсию и все мысли его уже были вне проблем корпуса, а тем более не в русле качественной передачи должности.

Минут тридцать он отвечал на мои вопросы. Затем ему это надоело. Он сказал, что я вникну сам, и ему незачем мне морочить голову. Указал на множество бумажек, разбросанных на столе, на которых были какие-то записи. Назвав их «лапырками», сказал, что всё самое проблематичное в службе он записывал на них.

Посоветовал: если возникнут у меня вопросы – поискать в этих «лапырках» нужный ответ. Затем сказал офицерам (двух подчиненных отделов) «до свидания» и больше я его никогда не видел.

Встретили меня на новом месте очень настороженно. Это я понимал: офицеры отделов зенитно-ракетных войск корпуса – это бывшие «проверяющие», которые определяли уровень моей подготовки и качество службы. В основном это порядочные офицеры, болеющие за дело службы. Однако, как и во всех служебных иерархиях была пара надменных людей с высокомерным отношением к окружающим. Всё бы ничего, но как-то запоминается, когда тебе указывают как надо «служить Родине», те кто-сами-то не очень… Да, ладно. Я должен был иметь это в виду и сбросить предвзятость, понимая, что они враз стали подчинёнными.

Все офицеры вели себя по-разному. Кто-то сразу понял своё место, кто-то мялся, не зная, как себя вести дальше, кто-то выглядел смущённым.

Самое интересное, что «пара надменных» решила выступить в роли моих советников!

Воистину горбатого только могила исправит.

Служба в корпусе отличалась существенно от предыдущих мест. Она была сложна и более ответственна. И ещё важная особенность – очень частые командировки по шести областям – так были размещены части и на два полигона, где они выполняли боевые стрельбы.

Работать приходилось очень много: изучать особенности боевого управления, боевые задачи, боевые возможности, специально-техническое обеспечение боевых действий корпуса.

Сложностью новой должности являлось то, что основной обязанностью (кроме боевого управления войсками ЗРВ) было поддержание зенитно-ракетных войск в боеготовом состоянии.

Моя должность в полном звучании называлась «заместитель начальника ЗРВ – начальник службы ракетного вооружения».

Должность со штатной категорией «полковник».

До получения этого звания мне оставалось два с половиной года, так как временной интервал между подполковником и полковником составлял пять лет. Этот срок выдерживался жестко, а досрочно получить воинское звание можно было только за героические поступки.

Служебные задачи в новой должности, а, следовательно, и проблемы выросли пропорционально количеству подчиненных полков – в десять раз.

Полками ЗРВ третьего корпуса ПВО были части, дислоцированные в шести административных областях, расположенных территориально с большим разбросом. Возле городов или в самих городах: Вологда, Рыбинск, Череповец, Кострома, Переславль-Залесский, Котлас, Верхневольск, Кимры, Уйта и мой родной в Ярославле. Чтобы владеть положением дел в частях и оказывать им помощь, приходилось часто выезжать в них. А самая большая доля всего времени от командировок приходилась на полигоны с частями ЗРВ.

Полки стреляли раз в два года, то есть пять раз в год по 15—20 суток я жил на полигонах.

Вот и весь подсчёт: суммарно-ежегодная длительность командировок доходила до 250 – 280 дней.

В семейном фотоальбоме сохранился перечень городов, в которых я побывал в этот период жизни. Это список состоит из сорока одного города посещённого мной в 1986 году. В 1987 году я выезжал в тридцать семь населённых пунктов, но это количество не совсем точно – ведь в некоторых местах за год побывал не один раз!

Прибывая на новое место, я при первой же возможности, устраивал себе экскурсии по городу или посёлку. Сейчас от всех этих «экскурсий» остались жалкие отрывки воспоминаний, а все вокзалы слились в один средней величины и одинаково покрашенный.

Подчинённый мне отдел службы ракетного вооружения состоял из восьми офицеров со штатными категориями «инженер—подполковник».

Как я упоминал отдел службы ракетного вооружения был укомплектован достаточно грамотными и зрелыми людьми, прошедшими войска. Некоторые пришли на свои должности, как и я – из заместителей командиров полков по вооружению. Почти все офицеры были старше меня и все (кроме одного) были подполковниками.

Второй отдел – боевой подготовки тоже мне был подчинён как заместителю начальника ЗРВ. Им руководил полковник Мурашов (бывший мой начальник – начальник штаба бригады в Череповце).

В боевой подготовке войск я практически не участвовал и не встревал в управление этим отделом. Конечно не из-за того, что стеснялся своего бывшего начальника штаба – он был достаточно опытен, а у меня прямых обязанностей и так по горло. Совсем другое дело, когда оставался за начальника ЗРВ – не куда деться.

Начальник ЗРВ корпуса – полковник Сытник был хорошим начальником, не теряющим чувство юмора даже в сложных ситуациях.

Он много читал, но особенно любил финского писателя Мартти Ларни.

Борис Онуфриевич Сытник

В разговоре Борис Онуфриевич сыпал цитатами из его произведений: «Прекрасная свинарка или история, о которой умалчивают», «Четвёртый позвонок», «Хоровод нищих» и ещё каких-то, которые я не читал. Все эти книги – юмористическая проза и естественно для коренного одессита «хлеб насущный».

Точнее: «сыпал цитатами» не совсем то выражение – он всегда удачно их использовал в разговоре и общении с людьми. Ведь употреблять выученное где попало – это не для большого ума. А вот в самый необходимый момент выдать «на-гора» что знаешь – талант.

Некоторые из его выражений я помню:

– «Вы ведёте себя как слон в посудной лавке…»;

– «За слова платят только на телеграфе…»;

– «И женский бюстгальтер доставляет удовольствие, если он висит на спинке стула…».

Борис Онуфриевич был отлично подготовленным офицером и руководителем. Знал технику, её эксплуатацию и боевую работу на ней. В обычном общении речь Сытника содержала множество анекдотов и афоризмов, причём (что очень важно) делалось это, как я уже упоминал, вовремя и к месту. Он совершенно не боялся «юморнуть» над начальниками, причём не за их спиной, а при них. Это было крайне опасно, так как некоторые из них не имели чувства юмора. Тем не менее это сходило ему с рук. Мне запомнился один такой случай.

В Москве, в штабе округа Командующий собрал совещание руководящих должностных лиц зенитно-ракетных войск. Во время выступления заместителя Командующего (им к этому времени был генерал Бильчанский) Сытник пошутил так, что все присутствующие на совещании давились от смеха несколько минут.

Причина хохота заключалась в следующем: генерал Бильчанский в выступлении, желая подчеркнуть свое новое, генеральское положение раскатистым медленно-рычащим басом произнёс:

– «В своём служебном росте я достиг таких высот…» – и тут Сытник, подражая его голосу, громко, вставил:

– «Что даже родственников не замечаю!».

Любого другого Бильчанский бы стёр в порошок – он не любил юмор вообще, а в отношении себя – в частности. Может быть только потому, что он сдал должность начальника ЗРВ 3-го корпуса Сытнику и тот был его приемником, всё мирно закончилось. Но эту шутку лично я оцениваю, как «высший пилотаж», особенно в армейских условиях.

На сборах и совещаниях высокого уровня достаточно часто происходили непреднамеренные смешные ситуации, но только с теми офицерами кого вызывали на совещания, а не с теми, кто проводил их. О двух таких случаях, свидетелем которых был сам, расскажу.

Первый случай – армейская классика. Он произошел с Юрой Фединым, когда тот был заместитель командира бригады в Череповце.

(До сих проводя какие – либо застолья мы нет – нет да припомним этот случай и посмеёмся).

Это произошло на сборах в Москве. Командующий зенитно-ракетными округа войсками проводил совещание.

В какой-то момент голос его повысился, и он возмущенно сказал:

– «Некоторые офицеры из руководства частей округа потеряли чувство реальности, меры и такта. Я бы даже сказал более того – начали хамить. Как иначе можно трактовать шифрограмму, присланную во время проводимых учений Командующему войсками из Череповецкой гвардейской бригады? Замкомбрига подполковник Федин доложив о состоянии вооружения и техники, сумел додуматься до полного идиотизма – шифровку Командующему войсками он подписал: ЦЕЛУЮ ФЕДИН»! Хорошо хоть не указал место поцелуя!». Все офицеры на совещании были ошарашены услышанным. Стояла полная тишина – было ясно: тут не до смеха. Мы недоумевали от услышанного – этого просто не могло быть!

В перерыве совещания все присутствующие бросились к Юре Федину за пояснениями такого «крутого» и чреватого тяжёлыми последствиями поцелуя. Смущённый Федин пояснил:

– «Вы чего думаете? Что я сошёл с ума или у меня заклинило? Разве я самоубийца посылать Командующему поцелуи?

Разве я мог предполагать, что так получится!

Сейчас расскажу, как было дело: шли учения. Всё происходило как обычно: в положенное графиком время я написал доклад о состоянии вооружения, дал шифровщику, тот зашифровал.

После этого я дал ему команду передать шифровку в округ.

Шифровщик мне задал глупый вопрос:

– «Товарищ подполковник! А надо ли телеграмму подписать? Если надо, то кем и как подписывать?».

Я возмутился: как будто в первый раз передаём такие шифровки! (Откуда мне было знать, что это молодой солдат и он только что пришёл из учебного отряда. Более того это была его первая шифрограмма).

Ну, и сказал:

– «Если не знаешь, как подписать – подпиши «Целую» и поставь мою фамилию.

Солдат так и сделал. А результатом этой перипетии стал мой злосчастный «поцелуй Командующего».

Второй интересный случай произошёл на сборах с главными инженерами округа ПВО по организации эксплуатации вооружения и подведении итогов за год в частях.

В последний день сборов, когда шло подведение итогов, первое место присудили Костромскому зенитно-ракетному полку. Проводящие сборы окружные начальники хвалили руководство полка, рекомендовали всем частям взять на вооружение опыт их работы.

После дифирамб костромичам и назидания остальным наступила кульминация подведения итогов – вручение переходящего приза.

Вручив, дали выступить с ответным словом «заверения в дальнейшем стремлении к совершенству и благодарности вышестоящему командованию» главному инженеру полка (заместителю по вооружению) подполковнику Малашонку. Он должен был рассказать о своём упорном труде, благодаря которому он смог завоевать первое место среди частей округа, то есть просто говоря поделится передовым опытом.

Малашонок вышел к трибуне и заикающимся от природы голосом начал делиться опытом:

– «В позапрошлом году я ра -работал, ра-работал как ло-лошадь, не жалея сил и личного в-времени, а м- меня ру-ругали и ру-ругали!

Были од – одни н-неприятности! Чего тут гово-рить ни ка-а-кой б-благодарности!

Прошлый г-год я ра-работал, ра-работал е-ещё б-больше: д-день и н-ночь. И что вы д-думаете? Опять н-никакого т-толку!

Пре-е-дпоследнее место да-дали!

А в эт-т-том г-году я д-думаю: д-да ну вас с ва – вашей службой! И в-весь г-год н-ничего не д-делал!

И вот р-результат: п-первое м-место з-занял!».

Самое удивительное что Малашонок это говорил не в шутку (она на таком уровне опасна), а бесхитростно и искренне, совершенно не думая о последствиях.

Говорят, что чем проще человек выражается, тем легче его понимают. Его поняли….

До самого увольнения из армии Малашонка костромской полк призовых мест больше не занимал.

Это курьёзы, которые происходили на совещаниях. А в целом это были очень серьёзные и нужные плановые мероприятия, которые давали многое. Это и обмен опытом, и знакомство с такими же, как и ты заместителями по вооружению, и анализ того что сделано и как сделано. Это постановка задач и планирование на будущее.

Однако самым главным и положительным в этих мероприятиях мы считали возможность отвлечься от текущих дел, сменить обстановку и пообщаться (не только в аудиториях, но и в ресторане).

За начальника

Около полугода я изучал и вникал в должность. Время пролетало стремительно и интересно. Ездил по полкам в составе комиссий с проверками и «оказанием помощи» (в кавычках – потому что основное в поездках это контроль за положением дел).

Иногда выездные группы возглавлял полковник Сытник, такая поездка была интересна и поучительна – у Бориса Онуфриевича было что позаимствовать в умении управлять частями ЗРВ и в общении с офицерами отдела. Сказывался его большой опыт приобретённый, когда он ещё командовал полком.

Ездили мы на машинах и поездах. В дороге питались где получится. В выездную группу иногда включались не только офицеры отдела ЗРВ, но и работники штаба. В таких случаях положен был быть инструктаж по взаимодействию в работе.

Инструктировал группу Сытник в свойственной ему манере. Серьёзная и продуманная постановка задач заканчивалась так:

– «Подполковник Скворцов! Вы с нашим отделом едете в командировку впервые и на несколько суток. Предупреждаю: перед дорогой и в дороге не вздумайте есть гороховый суп. Это важно, потому что нам потом всю ночь будет гроза снится, а среди нас есть офицеры, которые её ужасно не любят».

Но такие армейские шутки у Сытника проскакивали крайне редко – юмор его (как я уже упоминал) был высшего пилотажа.

Командиры полков Бориса Онуфриевича чтили и прислушивались к его рекомендациям и приказаниям. Он мог мгновенно переключиться из юморного полковника, полушутя указывающего на увиденные недостатки, в строгого, решительного и принципиального начальника. Командиры полков это знали и не расслаблялись от шуток, понимая серьёзность замечаний, которые предстоит своевременно устранить. Иначе будет крутой спрос – всё, что делалось в полках ЗРВ было у нас на контроле.

Руководство выездными группами с весны было возложено на меня – начальник ЗРВ начал выезжать на плановые боевые стрельбы с частями корпуса на полигоны: Ашулук и Сары-Шаган.

Благодаря полковнику Сытнику я уже видел, как надо работать на выездах и старался так делать. Конечно, название должности не даёт авторитета, а только является одной из составляющих, поэтому порой приходилось сложно. Командиры полков Сытника воспринимали как главного среди равных, а я пришёл с должности заместителя командира полка, как говорили «из инженеров». Однако, это неустойчивое восприятие продлилось не долго – помог опыт четырёхлетнего командования дивизионом и поддержка начальником ЗРВ.

Не прошло и полгода моего пребывания в должности как на меня опять навалилось: полковник Сытник был назначен на генеральскую должность в Тбилисскую армию ПВО. Для меня это было крайне нежелательно по трём причинам.

Первая – я ещё недостаточно освоил свою должность.

Вторая – назначение Сытника очевидно оказалось неожиданностью для руководства корпуса и ему не подобрали замену. Назначать должны были кого-то из командиров полков корпуса (и только из командиров полков), а это могло затянуться (и затянулось) на долгое время.

Третья причина – следствие из первых двух: мне предстояло длительное время находиться сразу на двух должностях. А точнее – исполнять должность начальника ЗРВ без заместителя (начальника СРВ).

Я понимал, что при таком малом пребывании в должности и мизерном опыте работы, возникший вариант очень сложен и чреват серьёзными неприятностями. Перед убытием при сдаче мне Борисом Онуфриевичем дел я посетовал:

– «Ну как так получается…. Совсем неожиданно и совсем не хорошо для меня. Может быть кого-то из командиров полков временно…».

На что Сытник в свойственной ему манере остановил мои переживания:

– «Не всегда знаешь, что может получиться и каким боком выйдет. Надо быть готовым ко всему, тогда не будет неожиданностей.

Смотри сам. Однажды мужик приехал в Одессу и решил купить пива. Протянул деньги продавцу и зная, что в Одессе сдачу всё равно не дадут, промолвил:

– «Без сдачи». В ответ продавец ему протянул несколько копеек мелочи. Мужик гордо говорит:

– «Я же сказал – без сдачи!». А продавец отвечает

– «Без кипиша дядя, и шо ты волнуешь нервы? Пива таки нет!».

(Кипиш – суета, переполох).

Вот и все пожелания от Сытника – «без кипиша!».

После этого анекдота я принял почти на год должность начальника ЗРВ 3-го Корпуса ПВО.

На организованном полковником Сытником сабантуе (праздник окончания полевых работ у татар и башкир) я, говоря тост сказал, что являюсь должником Бориса Онуфриевича за выдвижение на должность его заместителя.

Сытник меня прервал, на этот раз без анекдота и очень серьезно произнёс:

– «Толя, ты никому и ничем в этом мире не обязан кроме своих родителей! Пойми это, и не сковывай себя кандалами не существующего долга. Не навязывай себе его. Совсем другое дело – у всех нас есть обязанности, и мы должны их выполнять. Надеюсь, ты понял меня».

Нет, в то время я не совсем понял его. Сложно было понять, так как сходство этих понятий заключаются в обязательном выполнении чего-либо. Мне казалось, что между этими определениями тонкая грань…

Сейчас я «дорос» до понимания что долг – личное обязательство, а обязанность – навязанное кем-либо условие для обязательного выполнения.

Естественно, что между понятием «долг» и «обязанность» огромная дистанция.

Уход из корпуса такой мощной и значимой фигуры как полковник Сытник сказался на мне и офицерах отдела.

Возникло много новых проблем связанных с выполнением сложных задач.

Основные это, конечно, выполнение боевых стрельб всеми десятью частями ЗРВ корпуса. Теперь мне приходилось участвовать не только в подготовке вооружения к стрельбам, но и контролировать подготовку расчётов. Полковые стрельбы проводились на государственных полигонах раз в два года, и выполняющие задачу части равномерно распределялись по весенне-летне-осеннему графику. Интервал стрельб между полками обычно составлял до месяца. От корпуса назначался помощник руководителя стрельбы (руководителем всегда был начальник полигона), обычно начальник ЗРВ.

Осень 1986, весну и лето 1987 года я провёл на полигонах. Основные выезды были в Приозёрск (Сары-Шаган), так как в Ашулуке полки стреляли значительно реже. Моя роль при выполнении стрельб была совершенно другой чем в бытность командиром дивизиона и даже заместителем командира полка. Теперь я не грузил эшелоны и не трясся в них, а вылетал на самолёте из Москвы и через четыре часа приземлялся на военном аэродроме Приозёрска с причудливым позывным «Камбала».