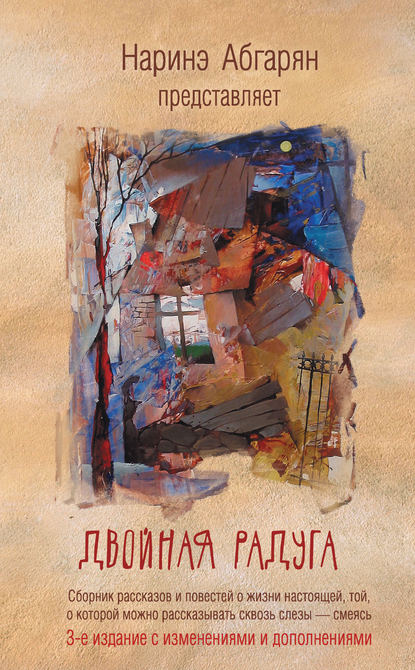

Полная версия

Двойная радуга (сборник)

Неделя была мучительной. Они приходили с занятий, ужинали, смотрели кино и ложились на диван спиной друг к другу, засыпая под такой же оглушительный стук сердец. Спустя неделю Кира начала ненавидеть Кирилла, себя, эту комнату, этот узкий диван, это братство постели, этот невидимый меч между ними, а также внезапно поняла, что в квартире есть кто-то еще. Стало не только тоскливо, но и страшно. Через неделю веселые таджики за стенкой затеяли ремонт в огромной выкупленной коммуналке, вселенная смилостивилась, выключила тишину, и все удалось. Так Кира с Кириллом поняли, что действительно любят друг друга, неважно – в тишине или грохоте.

Но все же в тишине жил кто-то тихий. Кто-то шуршал по ночам на кухне, переставлял в холодильнике Кирины кастрюльки с неумелыми голубцами, деликатно ел йогурты, дочиста облизывая стаканчик, пил чай с любимыми конфетами Кирилла, старательно доливая кипяток в заварочный чайник. По утрам Кира находила свернутые крошечными квадратиками конфетные фантики, аккуратно спрятанные в щель за подоконником, потому что мусорное ведро на кухне было общим. Она задумалась и вспомнила бабушку Зою – с маминой стороны. В войну бабушка Зоя вкладывала в дверцы шкафов и крышки банок волосинки и нити. Кира вложила ниточки в дверцы кухонных шкафов и в крышки банок с крупами, помечая территорию.

Спустя некоторое время нитки неизменно оказывались сдвинуты.

Спустя еще неделю Кира вышла ночью в туалет и застала на кухне ее – Веру. Пожилую девочку, подумала Кира. Вера стояла сгорбленной, сухощавой спиной в растянутой шерстяной кофте к кухонной двери, нерешительно замерев с пластиковым ножичком над последним куском торта «Прага», который накануне принес Кирилл, и Киру не видела.

– Давайте чаю выпьем? – спросила Кира. Вера вздрогнула и уронила блюдце.

Так они стали жить все вместе.

Потихоньку жизнь наладилась. Вера плела на коклюшках кружевные воротнички и манжеты, а потом стояла у метро, держа нежные паутины на вытянутых пальцах, подслеповато щурилась, вглядываясь в прохожих.

Кира выпадала из гама электрического чистилища в сырые, теплые сумерки, пахнущие клейким тополем, толкала обеими руками тяжелую дверь и на секунду замирала, глядя на Веру.

«Арахна», – думала Кира.

«Кира», – думала Вера.

И они шли домой.

Тишина двора, дверь подъезда. Когда в серой тишине подъезда раздавался стук старинной сетчатой двери лифта, Кирилл поднимал голову от тетрадей и шел греть ужин на троих.

* * *На кухне Валентина Алексеевна привычным движением переставляет кастрюлю соседки со своей части плиты, тяжело вздыхает и, кряхтя, лезет на табуретку. Банка с гречкой стоит всегда на самой высокой полке шкафчика, чтобы никто из соседей не покусился на продукт.

Спички, газ, шорох крупы, постукивающей об эмалированные стенки под натиском воды из-под крана, тихий шорох стрелок настенных часов, бульканье кипящей воды, запах каши.

С тех пор как умер Владик, сытный, резкий запах доходящей до готовности гречневой каши с сильной нотой жареного лука – единственное, что примиряет ее с окружающим миром.

Валентина Алексеевна опирается ладонями о подоконник и смотрит долго-долго в узкий колодец двора, невидящим взглядом очерчивая кривые скаты крыш, темные прямоугольники черновых подъездов, кошачий шабаш на крыше помойки, трогает указательным пальцем холодное стекло.

Потом вдруг вспоминает, что бабушка, царствие ей небесное, всем пирожным в жизни предпочитала гречку – так сильна была память о первом послеблокадном продукте – горсти гречневой каши, сваренной второпях и жадно съеденной почти сырой. С тех пор она так и любила есть гречку – недоваренное зерно, рассыпающееся на крупинки в тарелке.

«Вот гены-то что делают, – думает Валентина Алексеевна. – Владик ведь тоже любил гречку».

* * *Когда Кира с Кириллом приняли решение уезжать из Москвы, сомнений не было почти никаких – они оба страстно полюбили Питер, каждый по собственным соображениям.

Кирилл – за первое впечатление ленивого муравейника, Кира – за старый эрмитажный альбом, найденный на родительских книжных полках. С желтых страниц пронзительно и печально смотрели миндалевидные глаза Мадонны, мумии протягивали свои высохшие за тысячелетия дары, а веселый арапчонок у царственной юбки как будто подпрыгивал на месте, помахивая каменной ручкой, – скорее, скорее, Кира, приезжай, мы будем катать вместе золотые яблоки по коридору и дразнить дворцового истопника.

«Скоро, милый, – думала Кира, нежно поглаживая расслаивающийся картон корешка альбома. – Скоро увидимся».

Вера не поехала на вокзал – она в принципе никуда не выходила из квартиры, не считая попыток что-то заработать на своем арахнином искусстве, поэтому в скорбном молчании просто вручила Кире «заветный мешочек» с наказом: «Шей все, что видишь. Тогда будешь видеть».

И Кира принялась шить в первую же неделю жизни в «Водном мире», как называл этот каменный ковчег Кирилл.

«Понимаешь, Кира, – говорил он, – куда ни пойдешь – везде вода и корюшка. Такое ощущение, что не полустоличный вертеп, а какой-то одновременно бешеный и тихий приморский городишко, расчерченный на квадраты и поделенный на территории. В одной – рыбу ловят, во второй – продают, в третьей ходят в бары, и везде вода, везде с тяжким грохотом подходит к изголовью. Макондо какое-то».

Кира понимала, что он имеет в виду. Ей нравилась эта ленивая поэма, звонкий городской романс про карету и церковь – с поправкой на то, что у местных церквей все кареты пахли кальвадосом и жареной корюшкой, и управляли ими либо светловолосые вальяжные попы, похожие на викингов, либо веселые чернявые парни, совсем-совсем не понимающие литературную выправку ее речи. Или русский язык в принципе.

Кира ходила по городу, трогала стены и сразу отчаянно, до тонкой дрожи в коленях полюбила Петроградскую сторону со всеми ее закоулками, пустыми дворами с развешанным между турниками бельем, остатками нетронутого модерна и провалами во времени и пространстве. На Петроградской стороне особенно остро ощущались стыки трех городов: Петербурга, Петрограда и Ленинграда.

Ей казалось, что это веселая игра: стоя на перекрестке трех улиц, попробовать угадать. Из-за какого угла выезжает экипаж, из-за какого угла выходит шеренга суровых матросов в черных бушлатах, расцвеченных алыми пятнами гвоздик и бантов («В белом венчике из роз»), думала Кира, а из-за какого угла внезапно выскочит высокий студент в широкоплечем пиджаке, размахивающий стопкой тетрадей. Никто не выезжал, не выскакивал, не выходил чеканным шагом, неся на груди смерть, заключенную в алом цветке, но ей было достаточно памяти и желания видеть.

Хотелось одновременно весь город, и Кира даже испытывала неловкий страх, что Кирилл может догадаться о том, как сильно ей хочется впитать в себя каждую мелкую детальку, каждую неровность стены, каждую трещинку на асфальте.

«Жаль, Вера не видит, – думала иногда Кира, нежно поглаживая оттертые до золотого сияния морды львов на набережной у Академии художеств. – Ей бы понравилось».

Но тихая Вера, заключенная в туманные уже, прозрачные рамки Авалона Бульварного кольца, бледнела, стиралась, и уже ничего было Кире не вспомнить, кроме вытянутых в темноте пальцев с тонкой паутиной кружев и томного, сырого, тополиного, выматывающего запаха московских сумерек.

* * *Валентина Алексеевна ставит тарелку в медовое пятно света от абажура над круглым столом, разглаживает ладонями края скатерти со своей стороны, садится.

В глубине квартиры слышно, как гремит посудой соседка Ильмира, громогласная татарка, симметричная и разноцветная, как школьный глобус. Ильмира жарит яичницу, одновременно управляя нетрезвым мужем путем голосовых модуляций – от самого высокого к самому громкому.

«Надо же, – неприязненно думает Валентина Алексеевна, – две октавы, небось. Дал же Господь рогов бодливой корове».

Во дворе компания подростков орет пьяными голосами какую-то ахинею про алюминиевые огурцы, кирпичные стены, районы и кварталы и прочую ересь. Парни гогочут и гремят бутылками, девки визжат, и где-то за гаражами кричат кошки почти такими же неприлично хриплыми голосами, что и девки.

«Надо же, – думает Валентина Алексеевна, – потеплело, выползли. Совсем людей не стесняются».

Кусочек сливочного масла растекается по краю тарелки янтарным ручейком. Она берет ложку и начинает медленно есть, пристально глядя поверх очков на шеренгу черно-белых фотографий за стеклом горки. «Горка, – думает Валентина Алексеевна, – бабушка».

На фотографиях троится Владик, дрожит и расплывается за слезами лицо невыросшего мужчины со светлыми ресницами и взглядом доверчивого щенка.

Постукивает о тарелку мельхиоровая ложка, поскрипывает паркет, падают пяльцы с неоконченным шитьем с кресла.

* * *– Эй, послушайте! Если кому-нибудь нужно.

Кира подпрыгивает и отшатывается от неожиданности.

Буквально вчера они с Кириллом сидели на причале около Дворцовой площади и, шутя, бодали друг друга лбами, как телята. Кто кого перебодает, того любимый поэт и лучше.

У Киры всегда был Маяковский, у Кирилла Есенин. Кирилл терпеть не мог Маяковского за «снобское пожирание жизни деревянной лопаточкой», а Кира терпеть не могла Есенина за «тошнотворный пафос». Кирилл оперировал обидным сочетанием «сухая злобная филфачка» и тут же получал его обратно – «Ты еще не забыл, что мы однокурсники?..»

Серьезный мальчик с глазами цвета корицы под скульптурной линией бровей, сведенных в грозную прямую, внимательно смотрит, как ей кажется, ровно в середину Кириных мыслей, хорошенько упрятанных под белой косой челкой.

– Мальчик, – Кира сразу же понимает, что впервые за долгое время говорит вслух с кем-то, кроме Кирилла, – мальчик, ты чего-то хочешь?

– Если это кому-нибудь нужно, то я не буду брать, а если не нужно, то я заберу, – говорит мальчик и указывает пальцем на скамейку, на которой лежит Кирина сумка с вышивальными принадлежностями и термосом.

Под скамейкой лежит велосипедное колесо с погнутыми спицами.

Кира начинает смеяться, громче и громче, пока хохот не побеждает окончательно природную стеснительность.

– Забери, конечно, мне это не нужно, – говорит она. – Шоколадку хочешь?

– Нет, спасибо. Но вот он будет, – говорит мальчик и стягивает с плеча лямку рюкзака, из которого торчит огромная кошачья башка. Башка увенчана рваными ушами и двумя довольно злыми глазами, которые тут же впиваются в Киру взглядом – снова, как ей кажется, ровно в середину мыслей, минуя лицо и даже невнятную преграду в виде черепной коробки.

– О господи, что за зверь такой у тебя там сидит? Кошечка? – улыбается она и тянется погладить круглую башку. Башка бешено вращает глазами и шипит, как будто намекая, что лишние конечности на поздний завтрак ей кажутся вполне заслуженным питанием. «Сама ты кошечка», практически слышит Кира внутри собственной головы и инстинктивно отдергивает руку.

– Не, это кот, – пыхтит мальчик и тянет колесо из-под скамейки. – А ты не могла бы подвинуть ноги? Спицами зацепилось.

Кира поджимает ноги, мальчик упирается коленом в скамейку и с коротким самурайским вскриком выдергивает колесо на волю.

– Это вчера Максимов угнал велосипед у дворника, я так думаю, прыгал по бордюру и сломал его. Руль за гаражами лежит. Я починю, отдам обратно. А что ты делаешь?

– Вышиваю. Видишь? Это дом вон тот, это ворота, это сирень. Это «мерседес», а это качели.

– Красиво. То есть другие люди красками рисуют, а ты вышиваешь? А зачем?

– Знаешь, мне всегда кажется, что если пришить мир нитками, то он никуда не денется. Это такое колдовство у меня – пришивать все, что видишь, к себе. Тогда оно навсегда останется с тобой. Хочешь, давай я буду вышивать вас с котом и потом отдам тебе картинку? Тебя как зовут? Меня Кира.

– Меня зовут Артемий, а его Дуэнде.

Кот выбирается из рюкзака и лезет между ними, аккуратно переступая по Кириным коленям мягкими лапами. Мальчик и кот смотрят на длинные Кирины пальцы с тонкой серебристой уклейкой иглы между волнами ниточек. Идущий мимо мужчина роняет пакет, в пакете разбиваются яйца и растекаются бледно-желтой лужицей по асфальту.

«Смерть в яйце, яйцо в ларце, в яйце кольцо, в кольце игла. В той игле смерть Кощеева», – внезапно думает Кира и выбирает белую нитку, чтобы вышить блик солнечного зайчика в кошачьем зрачке.

* * *Валентина Алексеевна прячет под стопку книг старый плюшевый альбом с фотографиями и, тяжело переступая отекшими по теплой погоде ногами, идет к платяному шкафу. Достает шаль, укутывает поясницу – как бы тепло ни было, а артрит никто не отменял. В уголке пустой верхней полки сиротливо притаились скомканные ярко-красные джинсы. Владику бы они понравились – он вообще любил красный цвет. С тех пор как надел пионерский галстук. Все свои модельки красил красным.

Она смахивает в тарелку со скатерти одинокую гречневую крупинку и думает о том, что еда – это очень важно. Особенно, если вместе. Ритуал такой.

* * *– Кира!.. Кира!..

Кирилл несется через двор по лужам, подпрыгивая на носках своих неразменных черных «конверсов», привезенных мамой из Америки. Никогда не снимает эти кеды – ни зимой, ни летом, ни в жару, ни в холод. Зимой – шерстяные носки и кеды, летом – японские носки с пальцами и кеды. Кира сделать с этим ничего не может – ни «адидасы», ни умеренный «найк», ни клевый ноунейм из шикарных питерских секондов, которые Кира покупает, не работают с Кириллом и месяцами пылятся по углам в пакетах, не вызывая никакого интереса.

– Кира! Я взял у Дани мопед! Давай поедем кататься по набережной? Ты наденешь платок и очки, как француженка, и где-нибудь в районе Адмиралтейства я куплю бутылку неприлично дорогого шампанского, посажу тебя на колени, и мы будем смотреть на огни на реке.

«И на корюшку, – думает Кира. – Ненавижу корюшку».

Практически у каждого дома по улице выставлены разные матрасы на выброс. Большие и маленькие, односпальные, двуспальные, от диванов, от раскладушек, в разной степени убитости. Прожженные, в пятнах соуса и свечного парафина, масляной краски и других пятнах, не вызывающих сомнений.

«Весна, – думает Кира. – Вес-на. Люди выбросили матрасы и делают отныне все свои дела на полу».

Почему-то ей представляется светлый деревянный пол из неструганых досок, похожий на яхтенную палубу. На этом полу находится куча мелких-мелких людей в ярких сине-белых полосатых тельняшках, и каждый очень занят своим делом. Кто-то варит борщ. Кто-то любит друг друга. Кто-то детей укачивает.

Игрушечная белая «Веспа» несется по набережной.

Огни осыпаются в реку, и где-то слышен хриплый, как горькая джазовая нота, гудок парохода, идущего под разведенным мостом.

* * *Кира сидит на подоконнике и плачет. Весь день идет дождь, потому Кира и плачет – никогда не известно, кто из них двоих моделирует это явление. Когда Кира плачет, погода всегда портится, но Кира ли включает дождевую кнопку, город ли ее включает – они оба так и не научились разбирать.

Лохматый Кирилл, запустив пятерню в русую бороду, задумчиво рисует на бумажной салфетке Кирин птичий профиль, острый силуэт: короткие растрепанные волосы на затылке, делающие ее похожей на нахохленного воробья, острые поднятые плечи, длинные ноги, подтянутые к подбородку коленями.

С тихим скрипом открывается дверь, и в комнату вплывает Валентина Алексеевна, несущая кастрюлю с гречкой.

Густой запах наполняет собою все пространство – от выщербленного паркета до лепных ангелов на скругленных углах потолка, забивается в поры, в волосы, в нос.

Киру начинает мутить – нет никаких сил уже каждый день терпеть этот запах ритуальной каши для ушедшего Владика, вид этой мучительно прямой спины за круглым столом, этого взгляда и этого молчания. Чувствуя, как внутри нарастает скрученное в торнадо бешенство, она слетает, словно сухой лист, с подоконника и бросается к Кириллу.

– Я тебя умоляю, сделай что-нибудь, поговори с ней. Это же просто невозможно, в конце концов.

Кирилл флегматично пожимает плечами:

– О чем я с ней поговорю? Ты последний раз помнишь? Она с тобой о чем-то поговорила?

Валентина Алексеевна подходит к шкафу и тянется за красной тарелкой на верхней полке. Падает и разбивается чашка, Валентина Алексеевна идет на кухню за веником. Кира стоит у шкафа, обняв себя крест-накрест руками, и раскачивается из стороны в сторону.

– Я так больше не могу, Кирилл. Не могу. Не могу.

Валентина Алексеевна возвращается, аккуратно обметает осколки фарфора вокруг ее тапочек, старательно не задевая ног, и снова уходит на кухню, демонстративно прикрыв дверь. Кирилл подходит к Кире, берет ее на руки, сажает на подоконник, обнимает за плечи и крепко прижимает к груди, к мягкому теплу рубашки. Кира смотрит Кириллу в лицо, потом запускает тонкие длинные пальцы в бороду. Он садится рядом, и они долго смотрят во двор, где в полумраке у крыльца подъезда белеет маленькая «Веспа», похожая скорее на елочную игрушку, чем на машину с колесами.

Прямой спиной к ним, за круглым столом сидит Валентина Алексеевна.

* * *– Алексевна! Алексевна! – Ильмира врывается на кухню, как маленький танк, не обремененный чувством такта. – Чо ты надумала?

– С чем, Ильмира Рашидовна? – надменно поднимает Валентина Алексеевна нарисованную графитовым карандашом бровь, помешивая ложкой в ковшике сублимированный порошок какао, разведенный соевым молоком.

– С вещами, говорю, чего надумала?!

– С какими вещами?

– Жильцов своих, которые на мопеде убились. С какими, она спрашивает. Ну, этих твоих, хипстеров. Мне одежда для Алки пригодится, может, отдашь? И потом, от них осталась техника какая, давай я отдам Сереге, он продаст получше. Тебе деньги, ему процент.

– Я подумаю, Ильмира Рашидовна. Подумаю, – говорит Валентина Алексеевна, встает на цыпочки и тянется к верхней полке кухонного шкафа.

Большая грудь болезненно упирается в угол полки, роста не хватает, но она упрямо тянет кончики пальцев к банке с гречкой.

Ильмира выжидающе смотрит на это, потом подходит, ставит рядом с Валентиной Алексеевной табурет.

– А все-таки знаешь, Алексевна, дикие они какие-то были, честное слово. Сидели все сами с собой, нет бы с людьми выйти поговорить. А эта дура малохольная вообще ходила с мебелью разговаривала. Дикие. Что сказать. Хипстеры.

* * *Кира натягивает на нос ворот широкой кофты, зябко потирает ладони. Вздыхает и втыкает в полотно иглу, привычным движением накидывая сразу два стежка. В тишине комнаты тикают напольные часы. Охрипший, но все еще мелодичный репетир поет о милом Августине, все пройдет, все. Пахнет табаком. Клеем. Краской. Гречневой кашей.

На широком мраморном подоконнике сохнет маленькая красная модель самолета.

Анастасия Манакова

Был такой город

Когда не сможешь сознаться в том, что города – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.

Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике – ГДР или Чехословакии, – как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.

Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестьдесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.

Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.

Связки писем «от него к ней», «от нее к нему» – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.

Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла, и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще теплится, горит, любит.

Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.

Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном.

Был такой городНа золотом крыльце сиделиЦарь, Царевич,Король, Королевич,Сапожник, Портной…К дому можно пройти «тудой» или, в крайнем случае, «сюдой».

Через гастроном, панельный серый дом, палисадник. Или через соседский двор, банду Котовского, инвалида на колесиках.

Инвалид добродушный, когда трезвый. И очень страшный в пьяном состоянии. В пьяном состоянии видеть его можно нечасто.

«Колька бушует, опять надрался», – добродушно посмеиваются соседи, и я с любопытством и ужасом поглядываю туда…

О, сколько раз являлся ты во снах мне, заросший кустами смородины, мальвой и чернобривцами, старый двор. Два лестничных пролета, и эти двери, выкрашенные тусклой масляной краской, и персонажи, будто вырезанные из картона, раскрашенные чешским фломастером.

Отчего Танькин отец черный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Таньку, дерет как сидорову козу за любую провинность и каждую четверку? Отчего Танька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать ее, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, – отчего плывет она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.

Отчего бушует Колька, скрежещет железными зубами, рвет растянутую блекло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, – отчего слезы у него мутные и тяжелые, отчего грызет он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьется головой о ступеньки. Шея у него красная, иссеченная поперек глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано… И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.

Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что пахнет там водкой и «рыгачками». Танька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьется по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка – бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».

– Шо вы варите, тетя Роза? – Голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног – прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив черные косы. Они разматываются как клубок, стелятся по земле, струятся.

Прекрасна в гневе и в радости, в здравии и в болезни – прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилками в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, – она расползается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты – застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.