Полная версия

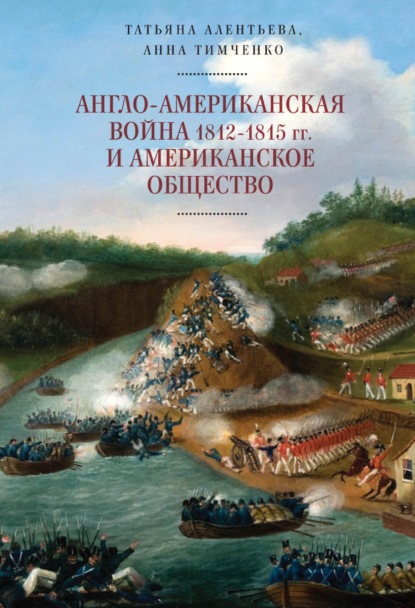

Англо-американская война 1812–1815 гг. и американское общество

Алентьева Т. В., Тимченко А. И.

Англо-американская война 1812–1815 гг. и американское общество

Введение

Англо-американская война 1812–1815 гг. для США – знаковое событие. Не случайно ее называют второй Войной за независимость. Война породила символы, легенды и героев, на которых в дальнейшем строилась американская национальная идентичность. Именно тогда появился такой узнаваемый образ США, как дядя Сэм. Во время героической обороны Балтимора родился американский государственный гимн «Усеянное звездами знамя».

И тем не менее в современной Америке нет однозначного отношения к этой войне, как его не было во время самого события. Одни считают этот конфликт «ненужной», «бессмысленной», «разрушительной» войной «м-ра Мэдисона», во время которой американцы пережили национальный позор, а их столица была сожжена врагом. Другие превозносят героизм отдельных личностей, вроде «героя Нового Орлеана» Э. Джексона и утверждают, что США защитили свое национальное существование. Споры и дискуссии в американском обществе и исторической науке не утихают до настоящего времени. Опросы общественного мнения американцев также показывают, что их знания об англо-американской войне минимальны. Большинство выделяют только два известных им события: британскую оккупацию Вашингтона и битву под Новым Орлеаном1.

В ходе войны выявились серьезные разногласия в американском обществе на региональном и партийном уровнях, возникла проблема сепаратизма, но американцы сумели разрешить эти проблемы, перейдя к «эре доброго согласия»2. Сплоченность и единство общества в условиях глубокого кризиса, сохранение единства федерации при усилении центробежных тенденций – проблемы, волнующие современный мир, в том числе и Российскую федерацию.

В отечественной историографии практически отсутствуют исследования, специально рассматривающие саму войну и отношение к ней американского общества, хотя данное событие американской истории интересно совпадением во времени с Отечественной войной 1812 г., когда Россия сумела отразить нашествие «великой армии» Наполеона.

Историография проблемы представляет определенные трудности, так как в отечественной американистике очень мало исследований, прямо или косвенно относящихся к англо-американской войне 1812– 1815 гг. Но в работах общего характера этому событию уделялось некоторое внимание.

Начиная с первых публицистических изданий, в России всегда существовал интерес к истории Америки. В книгах дореволюционных исследователей П. Г. Мижуева, А. В. Бабина, М. Я. Острогорского рассматривались различные проблемы американской истории, в том числе в кратком виде англо-американская война 1812–1815 гг.3

В 1920–1930-е гг. появляются обобщающие труды Д. О. Заславского, В. И. Лана и А. В. Ефимова, в которых изучался ряд аспектов американской политической и социально-экономической истории, в них также давалось краткое описание англо-американской войны 1812–1815 гг.4 Эти первые работы советских историков имели популяризаторский характер, отличались известным схематизмом и односторонностью оценок. В последующий период 1950–1970-х гг. также появляются некоторые работы обобщающего характера, затрагивавшие в общих чертах изучаемое событие5.

Историк В. Г. Сироткин впервые в специальной статье обратился к проблеме характера англо-американской войны, рассматривая ее как часть антинаполеоновских войн Великобритании, особенно выделяя в качестве причин конфликта Англии и США нарушение морских прав нейтральных стран в связи с континентальной блокадой6.

Большое значение для развития отечественной американистики имели работы Н. Н. Болховитинова, в трудах которого исследовались самые различные аспекты американской истории первой половины XIX века. Особое внимание он уделил причинам и характеру англо-американского конфликта. Н. H. Болховитинов писал, что «в целом война 1812 г. явилась результатом, с одной стороны, своекорыстной политики Англии, ее стремления к подрыву торговли и экономики США, разбойничьих действий на море и нарушения элементарных прав нейтрального мореплавания. С другой стороны, она была вызвана экспансионистскими устремлениями правящих кругов самих США, их намерением захватить Канаду и Флориду, оттеснить индейские племена…»7. Также важны его работы, посвященные американскому экспансионизму, присоединению территории Флориды8. Фундаментальные исследования Н. Н. Болховитинова по русско-американским отношениям дают представление об отношении России и русских к англо-американской войне, а также американцев к Отечественной войне 1812 г.9 Особо следует выделить его историографические работы, анализировавшие достижения отечественных и американских историков. Они отмечали нерешенные и неизученные вопросы, позволяли в связи с начавшейся перестройкой более критично взглянуть на достигнутые результаты10. Специальный раздел своей монографии «США: проблемы истории и современная историография» он посвятил историографии англо-американской войны 1812–1815 гг.11

Советские историки рассматривали англо-американский конфликт с позиций классового подхода, что очень ярко отразилось в исследованиях Е. Г. Куликовой. Она изучала проблему через призму экономических интересов торговой и промышленной буржуазии12. Собственно ее исследование не выходило за рамки чисто экономических проблем и не затрагивало реакции американского общества на события войны.

Серьезную попытку рассмотреть назревание нового англо-американского вооруженного конфликта в связи с международной обстановкой предпринял исследователь В. В. Яровой13. В его работе внимательно изучены внешнеполитические проблемы Англии и США в связи с наполеоновскими войнами и начавшимся в Латинской Америке революционным национально-освободительным движением, приведшим к образованию независимых государств. В этом исследовании, однако, не уделялось особого внимания отношению американского общества к войне.

Важный вклад в развитие отечественной американистики внесла научная лаборатория по изучению партийно-политической системы США, созданная в МГУ14. Были написаны исследования по истории ранней политической системы США, в частности партий федералистов и республиканцев, а также биографические очерки об отдельных политических деятелях, которые позволяют лучше представить состояние американского общества накануне и в период войны15.

Довольно обстоятельному анализу подвергались проблемы американского экспансионизма16, отдельные работы были посвящены изучению путешествий американских первопроходцев, движению на западные земли белых поселенцев, борьбе скваттеров за свободный доступ к земле. Они также позволили расширить представления о ситуации в стране в первой четверти XIX столетия, особенно в связи с «индейской проблемой»17.

Определенным итогом достижений отечественных американистов стало появление обобщающего четырехтомного труда, охватывающего период истории США от колониальных времен до 1980-х гг. Здесь в главе, посвященной консолидации американской нации в 1789–1815 гг. был отдельный небольшой раздел, посвященный международным отношениям и англо-американской войне 1812 г.18

Кризис отечественной историографии в середине 1980-х гг., связанный с отходом от доминировавшего в большинстве работ советских ученых-гуманитариев догматического марксизма, с попытками обновления методологии, заставил историков-американистов искать новые подходы, иные пути освещения американской истории19. Перестройка, происшедшая в исторической науке, позволила расширить круг изучаемых проблем. Весьма плодотворным в последние десятилетия стал цивилизационный подход в исследовании специфики и характерных особенностей истории США, особый интерес к культурным достижениям американцев20. Значительно усилилось внимание историков к индейской проблематике, к политике правительства США в отношении индейцев и в вопросе о западных землях в период ранней республики21. Плодотворно изучается состояние русско-американских отношений и их имагология, конструирование образа «другого» в работах В. И. Журавлевой и И. И. Курилы22. Также увеличилось количество работ, посвященных американским президентам и видным политикам начала XIX столетия23.

В своих исследованиях В. В. Согрин наибольшее внимание уделял личностям виднейших политиков, вопросам идеологии и политики, роли консерватизма и либерализма в идейно-политической жизни общества, социальным и политическим проблемам24. Также большой интерес представляют его теоретические и историографические исследования, работы биографического плана, посвященные Т. Джефферсону и Дж. Мэдисону25. В них он анализирует взгляды и внутреннюю политику этих президентов, останавливаясь лишь в самых общих чертах на периоде англо-американской войны26.

Следует также отметить написанную С. А. Исаевым фундаментальную биографию четвертого президента США Джеймса Мэдисона27, на президентство которого пришелся военный конфликт с Великобританией. В работе содержится множество интересных фактов, она основана на солидной источниковой базе. Однако и в данной монографии не уделяется особого внимания отношению американского общества к войне. Стоит также отметить статьи С. А. Исаева, посвященные русско-американским отношениям в изучаемый период и проблеме русского посредничества в мирных переговорах28.

В настоящее время произошло расширение проблематики в изучении американской истории начала XIX столетия. Появляются новые обобщающие работы по истории США, позволяющие лучше понять реалии американской жизни изучаемого периода, к ним можно отнести работы В. В. Согрина, Э. А. Иваняна, Т. В. Алентьевой, М. А. Филимоновой29 и др.

В связи с русско-американскими отношениями начала XIX столетия стоит отметить монографию Н. Ю. Сучуговой, посвященную дипломатической деятельности Дж. К. Адамса в России, поскольку она также затрагивает проблему русского посредничества в войне30.

Внешнеполитическими проблемами США конца XVIII – начала XIX веков активно занималась М. О. Трояновская. В статье «О некоторых проблемах изучения внешней политики и дипломатии ранней американской республики» она отмечала не исследованность идеологической составляющей американской дипломатии этого периода, а также проблему преемственности федералистской и республиканской внешней политики31. Ее фундаментальная монография «Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775–1823)»32 была посвящена ключевым аспектам формирования и модификации внешней политики США с момента возникновения государства и до конца первой четверти XIX века. В этой работе она сумела показать своеобразие внешней политики США, которая, с одной стороны, опиралась на европейскую (прежде всего британскую) традицию, а с другой – была новаторской, вытекавшей из республиканской сущности нового государства. Большое внимание на страницах исследования было уделено процессу выработки внешнеполитических программ, тем дискуссиям, которые сопровождали этот процесс, в том числе и по проблеме войны с Англией. Англо-американской войне 1812–1815 гг. посвящена целая глава данной монографии. Однако автор не ставила своей задачей изучение отношения американского общества к войне.

Англо-американские отношения первой половины XIX века, начиная с 1815 г., изучает Л. М. Троицкая. Ее статья «Американские военнопленные в Великобритании: “Дартмурская бойня” (1815 г.)» содержит важный фактический материал, свидетельствующий о жестоком обращении с пленными американцами33. Интересную попытку проследить, как население Канады отнеслось к англо-американской войне, предпринял И. М. Нохрин. Он отвергает сложившийся миф о войне 1812 г. как начале канадской истории, а также легенду «о канадском ополчении», героически изгнавшем американских захватчиков с родной земли. Он доказывает, опираясь на солидную источниковую базу, что у жителей Канады в то время отсутствовало какое-либо национальное самосознание, что ярко проявилось в массовом нежелании участвовать в военных действиях34.

Несмотря на солидные достижения отечественной американистики в изучении истории США начала XIX столетия, в настоящий момент проблема восприятия американским обществом англо-американской войны 1812–1815 гг. не стала предметом специального рассмотрения российскими исследователями.

Американская историография войны 1812–1815 гг. зародилась непосредственно после самих событий. Заключение мира в Генте в декабре 1814 г. и убедительная победа над англичанами у Нового Орлеана способствовали росту патриотических чувств, под влиянием которых в американской исторической литературе начинает формироваться позиция, которую позднейшие историки называют «традиционной», или «патриотической». Характерными особенностями этой школы стало некритическое отношение к правительственным документам и заявлениям государственных деятелей США, полное оправдание американской политики того времени. Патриотически настроенные историки полагали, что между «республиканскими Соединенными Штатами и монархической Великобританией», которая «никогда не могла простить Декларации независимости», конфликт был неизбежен35.

Первым крупным исследованием англо-американского конфликта можно считать работу Генри Адамса «История США в период администрации Джефферсона и Мэдисона», посвященную в основном внешней политике Америки в начале XIX в.36 Несмотря на определенную неприязнь к администрации республиканцев, Адамс придерживался «традиционной» концепции. Он полностью оправдывал внешнюю политику США в начале XIX в. По его мнению, война 1812 г. не возникла, если бы Великобритания вовремя отменила «Указы в Совете». В то же время он впервые как одну из возможных причин войны выдвинул экспансионистский план захвата Канады37.

Главенствующей в американской историографии долгое время оставалась концепция «морских прав» как причины конфликта. Ее главным представителем стал адмирал Альфред Мэхэн (1840–1914), сторонник теории «морской мощи» как определяющего фактора международной политики. Он рассматривал войну как попытку американцев, несмотря на то, что США не были готовы к ней, защитить свою позицию перед лицом английских провокаций на море. Президент Мэдисон, по мнению Мэхэна, старался добиться уступок со стороны Англии, но это ни в коей мере не могло быть завоевание Канады или Флориды. Одной из таких требуемых уступок должна была стать отмена «Указов в Совете» от 1807 г. Именно отказ Великобритании пойти на эти уступки вместе с незаконным захватом американских моряков и кораблей привел к вооруженному конфликту38. По утверждению А. Мэхэна, британские «Указы в Совете» вместе с «насильственной вербовкой» американских матросов в английский флот составляли главную и непримиримую основу разногласий, «в результате чего оба государства были вовлечены в вооруженный конфликт»39. Труд А. Мэхэна был посвящен, в основном, вопросам морской стратегии войны 1812–1815 гг. О войне на море писал в своем исследовании и будущий президент США Теодор Рузвельт40.

В русле традиционной концепции была написана работа Б. Лоссинга, объемом почти в тысячу страниц41. С точки зрения фактов и документов она остается востребованной и в настоящее время.

Началом нового этапа в изучении войны 1812 г. стала Первая мировая война. Крупнейший вооруженный конфликт побудил американских историков более внимательно посмотреть на природу и причины войн. На выработку новых концепций англо-американской войны также серьезно повлияла «экономическая школа» прогрессистов и «теория подвижной границы» Ф. Дж. Тернера42. Тернер специально отмечал в своих работах, что войну 1812 г. отличало стремление к экспансии, он впервые обратил особое внимание на позицию представителей таких западных штатов, как Кентукки и Теннесси43.

Историк Луис Хэкер в своих исследованиях особо выделил заинтересованность западных штатов в экспансии на новые земли, опубликовав в 1924 г. статью «Земельный голод Запада и война 1812 г.». Хэкер, ссылаясь на дебаты в Конгрессе в 1812 г., утверждал, что «не защита морских прав, а аграрная алчность побуждала к войне с Англией»44. Воинственные настроения в западном регионе он объяснял желанием захватить Канаду, обладавшую огромными запасами земель. Канада рассматривалась представителями аграрных штатов как единственное наиболее благоприятное для заселения место. Разговоры о свободе морей, считал этот историк, велись представителями Запада и Юга с целью замаскировать свой экспансионизм за счет англичан, испанцев и индейцев45. Хэкера можно считать родоначальником школы «западных целей», или «западной школы»46, испытавшей огромное влияние историков-прогрессистов.

Наиболее известным представителем этой школы был Джулиус Прэтт, опубликовавший в 1925 г. книгу «Экспансионисты 1812 г.»47. В результате тщательного изучения деятельности партии «военных ястребов» – сторонников войны он пришел к мнению, что в Америке еще со времен Войны за независимость существовало стремление захватить Канаду. «Ее цель заключалась в присоединении Канады не столько потому, что это означало устранение реальной угрозы со стороны Англии, сколько потому, что Канада имела огромные резервы земель, пригодных для сельского хозяйства»48. Особенно стремление к захвату Канады усилилось в связи с объединением индейских племен под главенством вождя шауни Текумсе, которого поддерживали англичане. Это вызвало на Северо-Западе «жгучее» стремление изгнать Англию из Канады. Юг, по мнению Прэтта, не был заинтересован в захвате Канады, но в свою очередь желал прибрать к рукам Флориду. «Канада и Флорида создали в общей программе экспансии тот самый обязательный баланс между группировками, который дал необходимые голоса в Конгрессе, чтобы объявить войну», – писал историк49.

Интерес к «западному фактору» получил дальнейшее развитие в статьях историка Джорджа Тэйлора о ценах и об экономическом положении в долине реки Миссисипи в период, предшествующий войне50. В них он доказывал, что стремление к войне в западных штатах было связано с экономической депрессией, падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Дж. Тэйлор писал, что «истинные причины экономического застоя лежали внутри самого региона». По его мнению, фермеры и плантаторы Запада не находили сбыта своей продукции из-за ограничений в торговле, введенных англичанами, и потому они были заинтересованы в войне51.

В 1950–1960-е годы появилось значительное количество исследований по войне 1812–1815 гг., изучавших отдельные аспекты военных действий, а также биографии исторических личностей, игравших ту или иную роль в событиях того времени. Большое внимание по-прежнему было уделено вопросу происхождения войны. В то же время наблюдался отход от «экономической интерпретации исторических событий», усилилось влияние неоконсервативного направления, историков консенсусной школы Р. Хофстедтера52, Д. Бурстина53 в оценке основных проблем истории США. По мнению Н. Н. Болховитинова, возобладало консервативно-консенсусное направление в американской историографии. Историки вернулись к старой «патриотической» концепции войны 1812–1815 гг. как «второй Войны за независимость», к полному или частичному оправданию политики правительства Мэдисона54. Особенно заметно влияние этих тенденций в исследованиях Р. Хорсмана, Б. Перкинса, Н. Рисджорда, Р. Х. Брауна.

Среди работ, посвященных проблеме происхождения войны и ее дипломатической истории, большое значение имели книги Брэдфорда Перкинса, профессора Мичиганского университета, стоявшего на позициях неоконсервативного направления и поддерживавшего концепцию «морских прав»55. Его книга «Пролог войны…», основанная на материалах не только американских, но и английских архивов, была посвящена оправданию политики администраций Джефферсона и Мэдисона, защищавших, по мнению историка, национальную честь и достоинство молодой республики.

Работа Р. Брауна среди причин, приведших к конфликту, выделяла не столкновение интересов отдельных групп населения и регионов («секций»), а интересы политических партий. Забота республиканской партии о судьбе «республиканского эксперимента», ее стремление доказать действенность «республиканизма» лежали, по его мнению, в основе американской политики. Война, как считает этот историк, произошла из-за того, что морская политика Англии была вызовом американскому «республиканизму»56. Р. Браун выступил против термина «военные ястребы», который ввели федералисты, обвиняя своих политических противников – республиканцев в экспансионизме и воинственных настроениях57.

Как видим, американская историография акцентировала свое внимание на причинах войны, самих военных действиях, деятельности отдельных политиков. В оценке состояния американского общества историки-неоконсерваторы придерживались мнения «единства нации перед лицом врага». В этом плане интересны работы Н. Рисджорда, который отрицал роль экономических факторов в войне, подчеркивая, что ее участники «были в первую очередь обеспокоены честью и целостностью нации»58. «Единственным объединяющим фактором, существовавшим во всех секциях страны», он считал «растущее чувство патриотизма и сознание необходимости сделать что-то, чтобы защитить национальную честь»59. Война 1812–1815 гг., по мнению историка, усилила «чувство национального единства», уничтожила старые страхи перед возможной гибелью республики60. Понятие «американского национализма» данный историк считал важнейшим для объяснения сути события61. По его мнению, понятие «национальная честь» – это «всеобъемлющее объяснение, объединяющее не только экономические факторы, действовавшие в определенных районах страны, но и глубокие психологические настроения, создавшие атмосферу войны»62.

Как полагал Н. Н. Болховитинов, традиционную концепцию разделяли авторы многих региональных исследований в 1970-е годы63. В. Сапио, например, связывал голосование пенсильванских конгрессменов за объявление войны с необходимостью защиты «национальной чести» и сохранения партийного единства64. Дж. Хэммак утверждал, что для молодых жителей Кентукки конфликт с Англией казался такой же Войной за независимость, как и Американская революция XVIII в.65 Подчеркивая вклад, который сделал штат Кентукки, Хэммак отмечал, что из почти 2 тысяч американцев, убитых во время войны, около 1200 (64 %) были жителями этого штата66.

Важность партийной солидарности перед лицом врага, которой на самом деле не наблюдалось, подчеркивалась в работах Л. Р. Джонсона, P. Л. Хатценбюлера и др. 67

Вместе с тем на послевоенную американскую историографию продолжала оказывать влияние прогрессистская школа. Так историк С. Ф. Бемис утверждал, что среди причин войны следует выделять «американскую аграрную экспансию», стремление Запада и Юга воспользоваться европейской войной и захватить у Англии Канаду, а у Испании – Флориду. Историк У. А. Уильямс называл войну 1812–1815 гг. «войной за экономическую независимость и экспансию», возникшей на основе «союза бизнеса и аграрных интересов»68.

Обстоятельная монография А. Джилпина «Война 1812 г. на старом Северо-Западе» детально рассматривала ход военных действий на американо-канадской границе и настроения населения в западных штатах. Причинами безуспешных попыток захватить Канаду он считал не сами планы американцев, а их крайне неудачное осуществление. Определяя значение войны для северо-западного региона, А. Джилпин полемизировал с теми историками, которые считали, что война не имела серьезных последствий. По его мнению, важным являлось то, что было покончено с кровавыми стычками с индейцами, которые «досаждали американцам со времен революции». Это позволило вести дальнейшее заселение западных территорий без особых кровопролитий. Война усилила престиж и влияние Соединенных Штатов, результатом чего было более четкое определение границ с английскими владениями на севере, и, таким образом, обеспечивалась прочная экономическая независимость еще незаселенных американских территорий от английских торговцев пушниной69.

После Второй мировой войны появилась официальная 6-томная биография президента Дж. Мэдисона, написанная Ирвином Брантом. Причины войны Брант видел в английской морской политике и в «нежелании Великобритании признать реальность американской независимости». Он не считал желание захватить Канаду одной из причин войны. Безоговорочно следуя за официальными документами, в другой своей работе, посвященной Мэдисону как верховному главнокомандующему, он категорически отрицал стремление аннексировать Канаду у администрации Мэдисона70.

Американская историография конца XX – начала XXI вв. характеризуется усилением интереса к англо-американской войне 1812–1815 гг. В связи влиянием постмодернизма, с появлением новых направлений в американской исторической науке изменяются позиции историков71. Произошедшее дробление исторических школ, появление «новой экономической», «новой политической», «новой социальной», «интеллектуальной», «микроистории» и других направлений не могло не отразиться на интерпретации англо-американской войны 1812–1815 гг.

Если раньше историки главное внимание уделяли причинам конфликта, то теперь их больше стали интересовать последствия этой войны, ее влияние на американское общество. Усилились дискуссии по определению ее характера. В американской историографии и в настоящее время нет единства мнений по поводу того, была ли она «неизбежной» или «ненужной войной м-ра Мэдисона», носила ли она справедливый или завоевательный характер72. Война, по мнению А. Тэйлора, привела к формированию американской и канадской идентичностей, установив мир и согласие на американо-канадской границе. К этому мнению склоняются Д. Хоу, а также Д. С. и Дж. Т. Хайдлеры, утверждавшие, что в войне не было ни победителей, ни проигравших. Условия Гентского мира установили мирные и взаимовыгодные отношения между тремя народами: американцами, канадцами и англичанами73. Несколько иначе оценивают результаты войны историки Дункан Кэмпбелл и Уэсли Тернер. Они полагают, что в войне обе стороны оказались победителями и остались в выигрыше74. Британцы были выигравшей стороной, потому что добились своей главной цели – разгрома Наполеона и защиты канадских территорий. США же в свою очередь защитили свою национальную честь и достоинство. Для них эта война была «второй Войной за независимость»75. Американцы сорвали английские планы создания полунезависимых индейских государственных образований на границах американских поселений и тем самым открыли путь к мощному движению на Запад76.