Полная версия

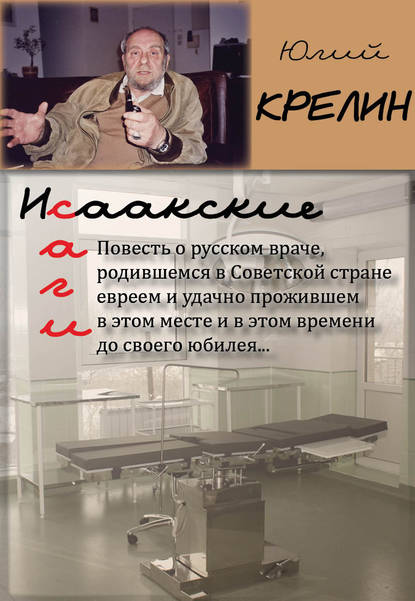

Исаакские саги

Так вот тот случай: Сравнительно молодая женщина сидела передо мной в кабинете. Я уж не помню какой недуг был непосредственной причиной ее прихода. Я расспрашивал анамнез. Выяснял прошлые болезни – ведь восемьдесят процентов диагноза, по-моему, вытекает из расспроса. И выяснил, что семнадцать лет назад ей убрали грудь по поводу рака. При этой неожиданности я глянул на милое, интеллигентное лицо, красивое и уж никак не говорившее, что уже семнадцать лет назад перенесла эту болезнь, весьма редкую для молодых людей, каковой она была столько лет тому. Как правило, редкую. Выяснил еще до этого, что у нее есть сын. Непроизвольно, необдумав ни слово, ни его возможное действие, я брякнул: "Повезло вам". Идиот! Повезло! Молодая, красивая, мать и уже прошло семнадцать лет. И остается молодой, красивой… "Вы считаете?" – усмехнувшись, отреагировала она. А я залился краской, которая, по-моему, и до сего дня горит на моем лице и в душе.

Надо быть осмотрительней. Врач с больным не должен подаваться эмоциям. Слово не воробей…

Да разве предусмотришь в каких ситуациях врачу надо крепче задумываться над словом. Безответственность – она легче и приятней. Думаешь к медицине случай нынешний отношения не имеет, слово, вроде бы, из обыденной жизни – ан, в результате беда в отделении.

"Колдунья", – бросил я, когда бабуська от меня отошла. А почему? Да, черт его знает. Чуть сгорбленная, а может, лишь склонившаяся; то ли, вообще, улыбчивая, то ли льстиво лицемерная гримаска; волосы серые и седина проблескивает; да еще дурацкий больничный халат – я и брякнул "колдунья". При этом ничего ни в душе моей, ни за душой никакого, так сказать, второго плана. Или, скажем, подтекста.

Да и сюжет, который привел ее в больницу и ко мне, вполне тривиальный. Совсем не колдовской, а самый, что ни на есть, обыденный и реальный.

Подошла ко мне сестричка палатная и говорит: "Барсакыч" – так за долгие годы трансформировалось мое имя в отделенческой скороговорке. Был бы я помоложе, небось, радовало бы меня могучее Барс вместо банального Бориса; а уж Исаакович и, вовсе, никто полностью никогда не выговаривал до конца. А за глаза и больные и все называли меня Иссакычем. А старые, многолетние больные-рецидивисты, не раз попадавшие в отделение, и в глаза именовали лишь по батюшки. Мол, имеем право. За годы все сливается и трансформируется и деформируется. Так вот: "Барсакыч, тут старушка лежит у меня в палате, с ушибами, с сотрясением – дочка избила и выгнала из дома".

– Ну, знаю, знаю. Нет там сотрясения. Ее уже выписывать можно.

– Барсакыч, она потому и хочет поговорить. Просит задержать еще немного.

– Сколько ж можно ни с чем держать. А койко-день идет…

Сестричка не стала дослушивать мою сентенцию по поводу забот наших организаторов здравоохранения, а приоткрыла дверь и поманила кого-то из коридора. И в тот же миг в проеме явилась эта бабуся. Чего уж тут мне говорить. Бабуся не стала рассказывать семейные сюжеты, а, кланяясь, вернее почти не разгибаясь, а может, и не могла распрямиться, попросила разрешения остаться в отделении. Сказала, что будет санитарить, помогать всем, или если можно, оформить ее нянечкой, пока в отделении есть свободные места… Сказала, что век не забудет, что будет молиться, что будет полезной, что ей ничего не надо, лишь было бы где спать… Почему-то, во время моего продолжительного слушающего молчания, обозвала меня "Вашим сиятельством" – уж совсем неожиданно, необычно и непривычно такое услышать нынче даже в шутку. Разве что, как иронию или издевательство. Короче я поддался.

– Живите, пока мало больных. Летом их всегда меньше, койки пустуют. А оформить санитаркой не могу. Нельзя…

А собственно почему нельзя? И сам не знаю. Нельзя. Бабуся, продолжая кланяться и благодарить, как-то вдруг и исчезла из кабинета. Тут-то я и брякнул "колдунья". При сестре.

– Но выписку мы оформим. Пусть живет, кормится, но историю болезни закончить выпиской с сегодняшнего дня. Ишь, бабка какая. Шустрая. Уговорила.

Бабуля жила у нас четыре месяца. Помогала. Убирала палаты, мыла туалеты, разносила обеды. Лежачих больных помогала возить на каталке на различные процедуры. При встрече каждый раз низко кланялась. Иногда, вдруг, опять мелькало это странное "Ваше сиятельство". А то, опять же вдруг, перемежала, во всяком случае, в разговоре со мной, речь свою немецкими словами на уровне "гут", "данке"… Может, она считала, что эти слова еврейские, и хотела тем самым, по ее разумению, потрафить мне? Оценить полностью ее слова и действия не мог, да и ни к чему мне. Живет и живет. Не выгонять же несчастную старуху. Еда остается, кровати свободные есть – пусть себе.

И вдруг, по прошествии четырех месяцев приходят ко мне уже две сестрички.

– Барсакыч, прогоните бабку, от нее порча, она колдунья.

– Что! Да вы очумели, девчонки. Чего ерунду несете.

– Вы сами сказали. Вы были правы. Мы и подумали…

– Что я сказал? Что случилось? – Вы с самого начала сказали, что она колдунья. И правильно оказалось.

– Да ничего я не говорил. А мешает вам, сами и прогоните.

Она же выписана давно. Я отмахнулся, посмеялся и тем разговор окончился. И опять делегация: – Борис Исаакович, бабка Фрося…

– Какая еще Фрося? – Они все обращались к ней просто "Ба", я никак. Ну и забыл, что обсуждаемый персонаж официально именовался Фросей. А уж полностью ее имя и не знал, наверно, никогда. А историю болезни, где все записано, как положено и надо, не видал уже четыре месяца.

– Ну, бабка, что живет. Колдунья.

– Опять вы с этим идиотством. Сами оставили, сами выгоняйте. А что дочь? Была ли здесь хоть раз?

– Не видали. А какая разница? Пусть уходит.

– А с чего вы так взвелись? Что случилось? Откуда у вас эта самая колдунья вдруг определилась.

– Вы ее сами так определили с самого начала.

Вообще, мне стало страшно. Повеяло чем-то из старых, как думал, давно ушедших веков. Да я сам и оказался первым камнем в основании этой средневековой хибарки, возникшей на одном слове и на каких-то неведомых мне действиях, наверное.

– Ну, а что она делает? В чем она колдунья, что она конкретно сделала?

– Мы к вечеру все еле ходим, болеем…

– Кто мы?

– Кто работает с ней. Все.

– Я ж тоже с ней работаю. Что ж я ничего не чувствую?

– Ну, вот так. А нам плохо от нее. Татьяна к вечеру с ног валится. У Люды голова каждый вечер… А у Гали ребенок вчера заболел. А баба Фрося, как раз вчера ей воду в тапочки налила.

– Как налила? Нарочно что ли?

– А кто знает. Может, и нарочно.

– Вы видели как налила она?

– А кто еще? Только она и входила.

У меня голова пошла кругом. Аж в глазах темно. Что можно возразить на эти кульбиты мыслей у моих прекрасных девочек, которых я очень люблю, с которыми работаю душа в душу и уж никак не думал, что встречусь с подобным необъяснимым вывертом. Так же их головы можно повернуть в любую сторону, против любого человека, дела, цвета, звука, картины… да чего угодно можно подсунуть.

– Нет, девчонки, Не верите вы в Бога – это ж суеверие чистой воды.

– Нет, это раньше мы не верили, нельзя было. А теперь верим. Это раньше нельзя было сказать про колдунью – а сейчас можно. Теперь нам разрешили, Борис Исаакович.

– Да причем тут вера! Вы думаете, если, наконец, Бог не запретная идея, так значит, все вам непонятное в это входит? Колдуны и вера в Бога – совсем разное.

– Не знаю, Барсакыч, мы Евангелий не читали, нас так воспитали, но в Бога веруем и прямо вам заявляем: баба Фрося колдунья, уберите ее отсюда.

Все, что не подвластно разуму, они нынче числят по ведомству Бога. Разрешили в Бога верить-даешь колдунов! Так их надо еще искать. Найдем. И не то находили.

Бог у них без Библии, без Евангелия, без Корана… Чистое язычество!

Я им говорю о Библии, цитирую Евангелие, рассказываю про Христа – слушают словно сказку, умиляются… и ищут колдунов… и не могут поверить, Христос был еврей.

Да не может такого быть! Колдуны могут быть – а Иисус евреем быть не может!

Что-то вроде, что в колдунов верят, а Евангелию нет… не знают. Вера!

Еще через несколько дней вызывает меня Главный Врач.

– Что у вас там за обстоятельства в отделении?

– Какие обстоятельства? Не понял.

– Вот читай. Заявление: прошу дать мне расчет в связи с обстоятельствами на работе. Что это?

– Понятие не имею.

Звоню прямо из кабинета главного своей старшей сестре… – Что за заявление? Какие обстоятельства имеются в виду? – Тьфу, вас! Нехристи! – и положил трубку.

– Теперь понял. Бабка у нас в отделении, практически живет…

Рассказываю всю ситуацию.

– Значит благотворительность за счет государства? За чей счет ты оказываешь благодеяния? Незаконно кормишь ее, постель на нее уходит…

А что я мог ответить. Не моя правда. Хочешь оказывать благодеяния – запускай руку в свой карман, а не в государственный. Мне нечего возразить.

– Все вы добренькие за чужой счет. А счета здесь подписывать мне.

Хорошо главный врач у нас добрый и порядочный человек. Все слова, что он выплеснул на меня, я опровергнуть не мог, да и не хотел. Ему так положено. Он не сделал никаких оргвыводов – так это называется. Я лицемерно предлагал вычесть все у меня из зарплаты. Он, естественно, говорил, что так и сделает. И, разумеется, ничего подобного не сделал.

Кончилась наша беседа приблизительно так: Совсем вы все там распустились… Мало того что… Так еще и колдунью в отделение пустили!

Тут уж мне и, вовсе, нечем было крыть. Когда я уходил из кабинета, главный вызвал начальника отдела кадров. Но, как потом оказалось, ко мне это уже отношения не имело.

Дернул меня черт назвать бабку колдуньей. В отделении первое, что я увидел и услышал: стоит сестра протягивает бабе Фросе пакет белья: – Ба, пойди, перестели в тринадцатой, где ушли сегодня.

Ну, значит, они, по-прежнему, работают с ней, она им, по-прежнему, помогает, а я объявлюсь сейчас черным ангелом…

Пошел к сестрам.

– Вы что ж, девочки, доносы на меня пишите?

– Да вы что, Барсакыч! Какие доносы?

– А уход по обстоятельствам, по вашему, не донос? Как я должен отвечать начальству, что у меня незаконно, не оформлено находится неведомая бабка и ест наш родной великолепный и на редкость вкусный и питательный государственный харч бесплатно и без прав на него? А наши великолепные больничные простыни, стиранные и перестиранные, а то и перештопанные и проштемпелеванные, мы даем протирать и пачкать людям, на это право не имеющим… Как я должен все эти обстоятельства начальству объяснять? Как по вашему?

– Мы ж, Барсакыч, не хотели… Мы только…

– Вы только!.. Вы не хотели… Над каждым словом думать надо, особенно, если пишите его. Где живете! А то – колдунья! Бросишь слово на ветер, а ветер несет его совсем не вдаль, а тут же сеет всякое.

Тут уж девочки совсем не поняли, о чем я, кого я. Что себя и о себе я, они, разумеется, и не подумали. И правильно. Я не себя и не о себе… Вот так…

Пошел по коридору в свой кабинет. Полный благородного негодования… Против кого?..

А вот и искомая бабулька. Не называть же ее бабой Фросей. А отчество не помню. Не знаю.

Так и без обращения: – Знаете, придется вам уйти. Надо уходить. На меня уже доносы пишут.

Уж так меня грела идея, что на меня доносы пишут. Так и возвышаюсь в собственных глазах. В нашей стране и ныне почетно, если на тебя доносы пишут. Ну, скажем, писали…

– Хорошо Ваше Сиятельство. Ухожу, ухожу. Спасибо…

И я ее больше не видел. В тот же день ушла, или на завтра. Говорят, прощаясь, с кем-то даже целовалась. И нет теперь в отделении никаких обстоятельств.

Отпуск

Борис проснулся с ощущением какой-то новой, дополнительной свободы. Солнечное утро уже бушевало за окном во всей своей летней прелести. Прежде всего, он понял, вернее не понял, а брюхом почувствовал отсутствие в голове каких-либо обязательств и обязанностей. Первый день отпуска – раз: в больницу не надо и, вообще, не надо никуда. Семью вчера отправил на отдых и, стало быть, полная пустота в графе "надо" по этой линии тоже – это два. Правда, неплохо бы сходить в больницу за отпускными, а то в кармане остался лишь рубль, чтобы доехать до бухгалтерии. Однако там не очень уверены, будут ли сегодня деньги, а уж завтра полный, так сказать, верняк. Да это и значения большого не имеет – еды ему оставлено до конца недели, холодильник, более или менее, заполнен, а дальше будет видно. Деньги своим он должен выслать через две недели. Ощущение легкости и безответственности продолжало поддерживать его в облаках и удерживать в постели.

Ну, а более глобальные проблемы так же его никак не колебали: диссертация вот уже три месяца, как защищена и сдана в ВАК, больные после его операций уже вышли из опасного периода, а последнюю неделю он ничего не оперировал.

Так что полная свобода – и в голове стали еще пока неясно мерцать всякие фривольно-гривуазные мысли о различных эскападах с друзьями.

"Ну, Иссакыч, – подумал он, почему-то обратившись к себе не именем, а, скорее, кличкой, что прочно прилепилась к нему в больнице с легкой руки его пациентов, не дававших себе труда за глаза, тянуть обязательное Борис Исаакович, – вполне можно еще посибаритствовать и поразлагаться в постели" Он потянулся к тумбочке, воскурил сигаретку и лишь дымок говорил о продолжающемся существовании и движении в этих условиях материального и душевного штиля.

Как всегда в его жизни, телефонный звонок обозначил ее продолжение.

– Слушаю, – игриво протянул Борис, предвкушая звонки от друзей, знавших, ждавших и жаждавших начала его отпуска и их общих веселых каникул.

– Борис Исаакович, добрый день. С вами говорит Тина Вадимовна Смоляева. Мы с вами познакомились, когда вы оперировали моего друга писателя…

– Помню, Тина Вадимовна. Я знаю вас.

Смоляева. Борис прекрасно знал ее, правда, понаслышке, вернее, поначитке, по роману – типичного советского чтива, не имевшего никакого отношения к реалиям жизни. Однако, как говорится, средний класс, которого у нас так и не создали, разве что усреднили отношение к искусству, так вот сей контингент читателей с удовольствием глотал страницы этой пустой и фантастическо-реалистической книги. Смоляева несколько лет назад потеряла мужа, тоже писателя, умершего от рака и все свои силы и средства решила вкладывать в борьбу с этой роковой болезнью. Ну и, конечно, как и все люди, не шибко высокой культуры, позволяющие себе, именно поэтому, судить обо со всем с колокольни достигнутого положения, поддерживала всякие шаманские, порой искренние, а то и откровенно шарлатанские действа и проекты.

Средняя литература, если она не лжива, хотя бы оставляет свидетельства о прошедшем времени. В противном случае она лишь свидетельствует о состоянии культуры автора и общества его породившее. Возможно, Тина Вадимовна искренне верила в реалии написанного ей, но внутренний бес видно подталкивал ее оставить после себя нечто более весомое. Уровень ее понимания бытия и привел даму сию к помощи энтузиастам борьбы с раком. Она с жаром искреннего бескультурья бросилась в омут шарлатанства и невежества среди разных людей, кстати, тоже искренне веривших в свои, якобы великие открытия в деле уничтожения рака. Вообще-то, вполне достойное употребление своих средств, украшавшее и ее самою и отношение к памяти покойного мужа. Однако…

Прототип ее героя был вполне удовлетворен своим преображением под пером Смоляевой, читая про себя столь возвышенные строки. Дружба их была искренняя и устойчивая. Великая беда не миновала и её героя. Его также постигла тяжкая болезнь, которой Тина Вадимовна нынче отдавала все, что имела. Беда эта обнаружилась, когда медицина уже была не в состоянии помочь. Тина Вадимовна, вообще в грош не ставила медицину официальную, а тут и вовсе были на то вполне веские причины. И никто в нее не бросит камень за то, что она прибегла к помощи своих друзей, пытавшихся лечить, или делать вид – кто знает. Бог им судья.

…Ну, так вот, Борис Исаакович, очень прошу вас принять сегодня участие в консилиуме в качестве представителя вашей науки. Мне кажется, вы вполне лояльно относитесь к различного рода поискам исцеляющих средств.

– Разумеется, если это уже ничему повредить не может, не отвлекает от возможной еще помощи средствами апробированными, нам известными.

– Мы сейчас не будем вдаваться в дискуссию. У меня есть свое мнение – оно неоспоримо. – Борис и не думал спорить, тем более, с тем, что уже заранее неоспоримо. К тому же в каких спорах истина рождалась? – Если вы не против, я жду вас у себя в шесть часов и мы поедем на моей машине. А потом я вас отвезу домой. Нет возражений?

– Разумеется, Тина Вадимовна. Я готов.

– Ну, так до скорой встречи сегодня у меня в шесть часов.

Ту-ту-ту… Тина Вадимовна закончила разговор энергично, в отличие от обычного для неё долгого обсуждения положения в онкологии в мире, в Советском Союзе, и ее отношения ко всякому официальному лечению.

Борис встал и пошел в душ. Ситуация без обязанностей и обязательств завершилась довольно быстро. Но полностью ощущение павшей на него свободы пока не исчезло.

Он стоял под душем весь в пару, словно готовился к поступлению в ад, а для попадания туда необходимо сдавать какие-нибудь приемные экзамены. Под горячими струями, из-за пара в запотевшем зеркале он себя не увидел, а потому, продолжая перегреваться, думал о вечном.

"Желание и любовь бороться уже многих в истории нашей земли подводили, как людей, так и целые сонмища их в любой форме. Смоляева борется с раком и от этого чрезвычайно собой гордиться".

Как бы пренебрегая физическим дискомфортом, Борис опрокинул на себя вслед за струями горячими душ холодный, что исторгло из него вопль страстный от радостного ощущения перемен в теле, да и в жизни вообще. Дома никого не было, и вопль его был предназначен лишь собственному самоутверждению.

Тина Вадимовна с ее просьбами, уверенностью и напористостью не сумела пока снять радость первого дня отпуска свободного от всякой всячины. Смотаться на консилиум – обязанность пустяковая. Сделаем.

Звонок телефона приветствовал его выход из ванной комнаты. Но он не испугался нового звонка – он ждал его.

– Говори.

– А если бы это был не я?

– Этого быть не могло. Я чувствовал.

– Ладно. Где носило? Второй раз звоню.

– Под душем. Звонка там не слышно.

– Экой чистюля! Сам говоришь – от грязи микроб дохнет. Да кто тебе поверит теперь?

– Ты и поверишь. А не поверишь – ходи голодный.

– Кстати, об этом. Не пора ли пройтись нам по вольным улицам вольного города, хотя у меня в кармане есть только сигареты и спички… Ну и носовой платок с ключами от дома, где деньги пока… уже… еще не лежат.

– Я буду несколько авантажней – у меня рубль, а завтра грядут отпускные.

– Завтра! Завтра будут иные думы. Так я тебя жду как обычно. Через полчаса будешь?

И вот они идут по улице, свободные, тридцатилетние, политически безграмотные, с одним рублем на все карманы в двух портках, ибо пиджаков по случаю жаркой погоды на них не было. Борис Исаакович и Владимир Павлович – русские интеллигенты, жаждущие выпить и насладиться свободой от работы, своих семей и прочих обременительных буржуазных или гражданских обязанностей современного человека.

Жара! Томимые ею, они жаждали выпить. Но, несмотря на естественную потребность летом к прохладительным напиткам или, в крайнем случае, к холодному пиву, они алчно пылали в тот день страстью, как раз, напротив, – к напиткам горячительным. Что поделаешь, коли у свободного русского интеллигента любой национальности сегодня начинается отпуск, а жены и дети уже отбыли на отдых.

– Барс Сакыч! Рубль не деньги, выпить надо, так выпьем, как все респектабельные люди коктейль из соков. Видишь впереди заведеньице озаглавленное "соки натуральные"?

Понимая, что ничего выше "натуральных соков" им сегодня не светит, они и вошли в вышеупомянутое заведение исполнить свою мечту – промочить горло. Людьми Флинта почувствовать себя им только грезилось.

По пятьдесят копеек на брата – для соков в то время было, как говорится, более чем достаточно. По их просьбе им дали пивные кружки, и они там смешали разные количества, в нормальной жизни соков несовместимых. Понемногу там смешались томатный и вишневый, яблочный, сливовый, а может, даже манговый и мандариновый. Под одобрительный смех продающей феи, они размешали все ложечкой, потом спросили килечку, что вызвало смех и у праздной публики вокруг. Озорство было очевидно и вокруг, как им казалось, их осеняли лишь доброжелательные улыбки.

Но нет! Из угла послышалось ворчание. И не поймешь – мужское или женское недовольство включилось в их игру. "Ничего в простоте не сделают. Все насмешечки над нами. Им бы только дурить русский народ" Никто и внимание не обратил на этот рокот из народа. У Бориса лишь промелькнуло сказанное, да и то в ушах только, а не в мозгу. Общая обстановка шалости и баловства, по существу, не была омрачена этим рокотом из народных глубин.

С печалью и горечью прошли они мимо ВТО, тогда еще не сгоревшего, всегда готового принять в ресторане своем каждого сподобившегося попасть, правдою ли неправдою, в сонм допущенных. Борис в начале года оперировал по поводу аппендицита мужа секретаря директора дома, которая в виде ли взятки иль побора, уж как это могли назвать, вечно бдящие за нравственностью народа, газеты, незаконно приобщила хирурга к богемной элите, пропуском в ресторан на текущий год. Пропуск-то есть, но базы материальной…

Но… "есть Божий судия" – повстречался приятель, артист, жену которого также когда-то оперировал Борис. И он шел с той же жаждой в душе и взоре. Опытным глазом он определил коллег по мечте и уже с радостной возможностью реваншироваться за бывшую помощь своей жене, пригласил друзей на рюмочку чая.

От еды они гордо отказались… – … Разве что, чуток чего-нибудь закусить…

Ну, немножечко салатика под названием "столичный" взяли, пару порций селедочки, помидорчик натуральный без всяких дополнений, по тарталеточки с печеночным паштетом, пару порций сырка. Сыр был неизвестного сорта или породы, уж как его назвать неизвестно. В ту советскую пору сыр был в дефиците и имел лишь одну разновидность – сыр.

– И все! Все, все! – Ну, как хотите, доктора, а я без соляночки никуда. Мне в жизни главное – это суп подавай.

– Пожалуй, соляночку и я схарчу. Я вас познакомил лишь по именам, а вот по сути его натуры – он не доктор, а математик. Впрочем, он без пяти минут доктор. Диссертация уже написана – осталось защитить.

– Так есть прямой повод, даже причина выпить: за успех будущей защиты! Значит, еще бутылочку ее самой принесите нам.

– Нет, нет, Илья Михалыч! Триста грамм! У меня еще консилиум сегодня в шесть часов.

– В шесть часов! Все уйдет до того времени.

– Нет, нет. Больше нельзя.

– Ну, с математиком, с Володей же можем? А вы поприсутствуете.

Бутылку-то они прикончили быстро и дружно. Взяли еще триста грамм. У Бориса в голове все время был включен ограничитель: "в шесть часов у меня консилиум, в шесть часов у меня консилиум". Может быть, поэтому выпитое, будто чай действовало на него. По крайней мере, ему так казалось. Его сотрапезники, и впрямь, становились все более громкими и многоречивыми собеседниками. У них оказалось много общего, как в каких-то математических проблемах, так и в различных театральных и киношных ситуациях. Выяснилось, что Илья Михайлович помнит, и даже произнес вслух синус двойного угла. Это подвигло их выпить на брудершафт и пригласить к столу соседок по ресторану и коллег. Борис с грустью отметил, что синус у него ассоциируется только с частью плевральной полости и венозного образования в черепе, что никак не позволяло включиться в общий гомон со значительно разросшейся компанией. Прибавление сорюмочников вызвало необходимость в новой бутылке.

Компания уже прекрасно общалась и без него и его отношения к синусу, но он время от времени пытался обратить на себя внимание соседки, сидевшей рядом с ним. В какой-то мере и в какие-то мгновенья ему это удавалось, но явно недостаточно. Поэтому, постоянно держа в голове грядущий консилиум, он договорился, что вечером после спектакля они перезвонятся или встретятся завтра здесь после ее репетиции. Время окончания репетиции он, не доверяя своей памяти, несмотря на включенный в голове ограничитель, записал на салфетке, которую аккуратно сложил и положил в карман. Победно оглядывая после этого успеха зал, Борис обнаружил своего старого приятеля, живущего в соседнем доме. Что важно, ибо он сумел одолжить у него маленько деньжат до завтра. Радости и объятий было много, особенно от того, что он сумел у него одолжить до получения отпускных. К столу он возвратился более вальяжным и уверенным в своих силах. Расположившись рядом со своей соседкой для более целенаправленного разговора, он с горечью услышал, что ей уже пора в театр. Однако договоренность осталась в силе. Ограничитель сработал, и он даже не прицеливался провожать ее до театра.