Полная версия

Данте, «Комедия». История, застывшая в слове. Книга 2. «Чистилище». Комментарии Аркадия Казанского

Вторая, земная причина – на дворе Российская весна, 5 апреля 1743 года. На земле распутица вплоть до полного таяния снегов и просыхания земли. Реки ещё не вскрылись, но лёд уже непрочный. Скоро будет ледоход, но навигацию можно будет начать только после полного очищения воды ото льда. Волей-неволей путешественникам предстояло переждать весеннюю распутицу в Вышнем Волочке, с чем и приходилось смириться.

Реконструкция событий:

К вечеру нудный, мелкий дождик утих, тяжёлые тучи оторвались от горизонта с западной стороны, открыв сияющую полосу ослепительно-голубого неба, подобного прозрачному сапфиру. Просиявшее Солнце коснулось уже горизонта, на промытом небе показалась ясная Луна во второй четверти, с чётко различимой фигуркой Каина на поверхности. Тающее Солнце растекалось золотисто – розовой зарёй в дрожащей дымке над горизонтом, растаяв, оставило желтеющую полосу, охватившую половину горизонта под небом, темнеющим от сапфирового до тёмно—синего. Чуть выше этой полоски ярко вспыхнула Венера – вечерняя звезда. Возле Луны просматривались три разноцветных огонька, вытянувшиеся в линию – ярко-белый, красный и бледно-зелёный, разгорающиеся всё ярче.

«Если бы мы сейчас находились в южном полушарии» – сказал Пётр Якову: – «Мы бы увидели в этом положении, на Юге, созвездие Южный Крест. Четыре звёзды и все разного цвета, замечательное зрелище, почти как это. Говорят, – там есть страны, подобные Раю Земному, люди там всегда ходят голые, как Адам и Ева до грехопадения.

«Везде хорошо, где нас нет» – резонно заметил Яков: – «Мы не видим Южный Крест, они – Колесницу нашу. И Солнце ходит там по небу в другую сторону. Вот, скажем, у нас восток по левую руку, а у них – по правую, чтобы сориентироваться, голову свернуть придётся.

«Да кому же там ориентироваться?» – рассмеялся Пётр: – «Дикарям на пирогах? Они там по-своему ориентируются, мы им не указ».

На небе высыпали крупные звёзды, над горизонтом, в дымке ночного воздуха разлился Млечный Путь, переливающийся волнами. Возница свернул к воротам высокого забора, за которым заливались хриплым лаем здоровенные псы.

Ворота распахнулись, оттуда вышел старик без шапки, с всклокоченной седой головой, с длинной, седой же бородой, смугло-жёлтым лицом; овчинный тулуп был накинут на плечи, обнажая полуоткрытую грудь, ноги в стоптанных валенках твёрдо стояли на почерневшем льду дороги. В руке он держал фонарь «летучая мышь».

«Кто и откуда в такой поздний час?» – сердитым хриплым голосом прокричал старик: «Зачем ко мне? Я никого не жду, не время, не сезон».

Яков, спрыгнув с саней, подошёл к старику, недоверчиво глядящему на генерала. Вытащив из-за пазухи свёрнутую с трубку бумагу, он показал её старику; тот, поднеся фонарь и бумагу к глазам, начал изучать её, яснея лицом.

«Здравия желаю, Ваше Высокопревосходительство» – отчётливо сказал он, выпрямляя спину перед генералом: «Что прикажете?»

«Ладно, ладно тебе, Михаил Иваныч» – рассмеялся тот: «Зови, отец, меня по-простому, – Яковом. Ты лучше посмотри, кого я тебе привёз!» – он показал, обернувшись, на стоящего сзади Петра.

Старик, вскинув голову, окинул взглядом высоченного гостя. Глаза его изумлённо расширились, рот раскрылся, он упал на колени и бросился в ноги Петру. Тот, от неожиданности сам упав на колени, нагнулся к нему, охватив старика за плечи, попытался поднять того. Старик поднял лицо, из глаз его катились слёзы.

«Пётр Лексеич, Батюшка!» – заголосил он: «Радость-то какая, уж и не чаял увидеть да Господь сам дал, слава Создателю. Не прикажи казнить, Батюшка, отслужу тебе всё сполна».

«Михаил Иванович встань, неудобно» – волнуясь, попросил Пётр: «Сам-то как узнал, кто я?»

«Как не узнать, Батюшка» – глядя снизу-вверх, умилённо заголосил старик: «И ростом, и лицом, и глазами Пётр Лексеич, Богом клянусь. Уж и не чаял увидеть, слава Христу» – он обернулся и крикнул стоящему недалеко мужичонке: «Васька, бегом на кухню – ужин дорогим гостям, скажи Параше, постели готовить, Кузьма пусть баню топит, да пожарче и подольше, к утру» и сам, резко повернувшись, торопливо пошёл в дом, крича распоряжения, маша гостям рукой, приглашая следовать за собой.

Горячий летний зной колышется в южном летнем воздухе. Тёплое море качает лёгкую лодку, слегка бросая её вверх и вниз. Свежий ветерок обдувает разгоряченное лицо. Чей-то голос повторяет: «Богатство, богатство»

«Банька готова, Вашство» – расталкивал Петра Яков. Пётр, оторвав голову от подушки, огляделся осоловевшим взглядом. В комнате было темно, «Летучая мышь» в руках Якова, качаясь, отбрасывала тени по углам.

«Рано ещё, Яков» – недовольно пробормотал сонным голосом Пётр: «Неужели нельзя попозже?»

«А и нельзя, Батюшка» – показался из-за спины Якова старик: «Выстудит баньку-то. Да и отоспитесь ещё, спешить вам некуда».

«Как некуда?» – просыпаясь, заговорил Пётр: «Торопимся мы, некогда», и вопросительно посмотрел на Якова; тот стоял с невозмутимым видом.

«Поспешай, не торопясь, поспешишь, людей насмешишь» – ласково засмеялся старик: «А спешить и вправду некуда. Санного пути дальше нет, лёд ломается, реки вскрываются, по земле и вовсе месяц никуда не проедешь – распутица, да тут ещё и болота кругом. Путь-дорожка здесь одна – река-кормилица. Лёд через недельку вскроется, там ледоход ещё недельку, а там и навигация, добро пожаловать в путь. Так, что не обессудь, Батюшка, мой дом – твой дом. А помыться обязательно надо – Благовещенье Пресвятой Богородицы нынче».

«С трудом поднявшись, Пётр, спотыкаясь, поплёлся за Яковом. Старик смотрел на него с улыбкой.

«Экий он у тебя квёлый, Яков» – обратился он к генералу: «Взбодрить бы надо, опоясать, как следует, да спину попрямить. Знаешь норму-то?»

«Как не знать, Михаил Иваныч» – поглядывая на Петра, ответил Яков: «Как слезой омоется дочиста, так и норма. Где у тебя тут лозы-то нарезать хорошей?»

«Да вон, к бережку моря спуститесь, там этого добра навалом» – посоветовал старик.

«Темновато ещё, дорожка-то где у тебя?» – спросил Яков: – «Как дойти-то туда?»

«Прямо по полю идите, ночью подморозило крепко. А там солнышко взойдёт, тропинку обратно покажет».

Яков с Петром спустились к берегу, поросшему густыми кустами. Подтаявший лёд отстал от берега; открытую воду схватил ночной прозрачный ледок, через который было видно песчаное дно. Яков вытащил кривой нож, начал срезать подходящие ветки, собирая их в пучок, Пётр настороженно следил за ним. С заиндевевших кустов осыпался иней; чем больше веток срезал Яков, тем больше, кажется, открывалось новых.

«Каши берёзовой доводилось пробовать, Вашство?» – спросил Яков: «Как на вкус?»

«Как не доводилось…» – передёрнувшись всем телом, дрожащим голосом ответил Пётр: «Спину, однако, хорошо прямит. Ну, тебе тоже достанется». Яков довольно расхохотался.

Поднимающееся Солнце растопило ночной иней на траве, покрывая её миллионами бриллиантов ярко сверкающей росы. Яков скинув рубаху, зачерпнул обе пригоршни росы, покряхтывая, умыл руки, лицо и растёрся до пояса. Набрав очередные пригоршни, он обернулся к Петру. Тот, также скинув рубаху, подставил лицо, Яков омыл его росой. Пётр, зачерпнув росы, омыл руки, затем они, бегая кругами, растёрли плечи и спины друг другу, визжа и хохоча. Омытая кожа лиц и тел, восстанавливая свежий цвет, покрывалась ярким, багровым румянцем. Подбежав к бане, они нырнули в приоткрытую дверь, откуда вырывались клубы пара.

Чистилище – Песня II

У подножия горы Чистилища. – Новоприбывшие души умерших. Путники отправляются в плавание по Вышневолоцкой Водной системе.

Уже сближалось Солнце, нам незримо,С тем горизонтом, чей полдневный кругВершиной лёг поверх Ерусалима; 3А ночь, напротив двигаясь вокруг,Взошла из Ганга и весы держала,Чтоб, одолев, их выронить из рук; 6И на щеках Авроры, что сиялаТам, где я был, мерк бело-алый цвет,От времени желтея обветшало. 9Солнце собиралось всходить; на небе разливалась алая заря, меркнущая перед самым восходом. Цвет зари переходил от алого до слабо желтого.

По Данте, гора Чистилища и Иерусалим были расположены на противоположных концах земного шара, поэтому у них был общий горизонт. В северном полушарии вершина небесного меридиана (полдневного круга), пересекающего этот горизонт, приходилась над Иерусалимом. Согласно средневековой географии, Иерусалим лежал в самой середине суши, расположенной в северном полушарии между полярным кругом и экватором и простирающейся с запада на восток всего лишь на 1800 долготы. Остальные три четверти земного шара были покрыты водами Океана. В равном отдалении от Иерусалима находились, – на крайнем востоке – устье реки Ганг, текущей с запада на восток, на крайнем западе – Геркулесовы столбы (Гибралтар), Испания и Марокко. Когда в Иерусалиме заходило Солнце, со стороны Ганга надвигалась ночь. Ганг не отстоит от Иерусалима на 900, равно, как и Геркулесовы столбы, но это поэтическое допущение вполне оправдано.

Такое рассуждение поэта было бы немыслимо, если не понимать, – Данте в своё время обучался четырёхмерному видению пространства-времени, практикуясь на «Готторпском Глобусе».

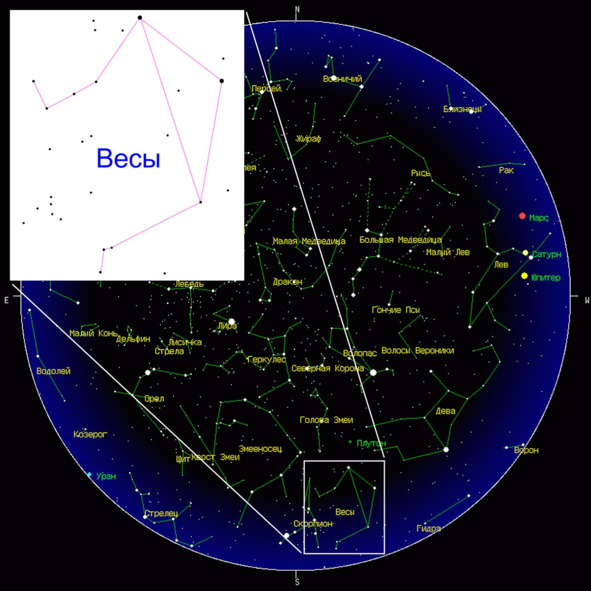

Он отмечал, – ночь, одолев (пройдя) созвездие Весы [Рис. А. XII.15], выронила их из рук, переходя в созвездие Скорпион. Созвездие Весы в древности называлось Клешнями Скорпиона (руками). Солнце переходило из противолежащего созвездию Весов созвездия Рыбы, в созвездие Овна. Это в точности соответствовало 20 апреля 1743 года [Рис. Ч. II.1].

Ч. II.1 Звёздное небо в полночь 20 апреля 1743 года.

Созвездие Весы уходит с середины небосвода (ночь уронила Весы из рук).

Мы ждали там, где нас застал рассвет,Как те, что у распутья, им чужого,Душою движутся, а телом нет. 12И вот, как в слое воздуха густого,На западе, над самым лоном вод,В час перед утром Марс горит багрово, 15Так мне сверкнул – и снова да сверкнёт! —Свет, по волнам стремившийся так скоро,Что не сравнится никакой полёт. 18Вот и закончилось ожидание путников. На земле по-прежнему весенняя распутица, но реки очистились ото льда; открывалась навигация по «Вышневолоцкой Водной системе» —единственный в то время путь в столицу Российской Империи – Санкт-Петербург. Данте прямо упоминал распутицу, – душой он стремился скорее в Санкт-Петербург, а телом не мог передвигаться; поэтому вынужден был ждать там, где его застал рассвет, который он встретил, выйдя из Ада. Все 15 дней, начиная с 5 апреля 1743 года, встретив Пасху – Светлое Христово Воскресение 16 апреля 1743 года и всю Пасхальную Седмицу путники провели в местечке, которое называется Вышний Волочек.

Город Вышний Волочек3и существованием, и названием своим обязан собственному географическому положению. Эта совершенно плоская заболоченная местность является водоразделом Балтийского и Каспийского морей. Издревле было известно, – можно подняться по Волге, затем по Тверце, из Тверцы перевалить в Цну, сплавиться до Мсты, вниз по Мсте до озера Ильмень, из Ильменя вниз по Волхову на озеро-море Ладогу, а там – вниз по Неве до Балтийского моря. И с той, ни с другой стороны по течению Тверцы волок был небольшой. Его всегда считали лёгким (всего 10 верст), а рядом, на Мсте суда тащили по берегу в обход Боровичских порогов 93 версты. А раз легкий, то не «волок», а «волочок». Вот и назвали «Вышним Волочком» сначала сам волок, а потом и селение, возникшее на берегу реки Цна.

Городом Вышний Волочек стал благодаря царю Петру, который решил соединить все моря России системой каналов. В 1703 году он подписал указ о начале работ на месте древнего волока между Тверцой и Цной. Вначале каналы строились под руководством голландских «слюзных дел мастеров», нанятых в Амстердаме за 80 гульденов в месяц. Затем их сменили венецианцы, и только в 1718 году за дело взялся «монгол Петра Великого», Михаил Иванович Сердюков, про которого говорили: «Ум часто пробуждается воспитанием, лишь гений бывает врожденным». Под его руководством был построен первый в России комплекс гидротехнических сооружений: Тверецкий, Цнинский и обводной каналы, шлюзы, плотины-бейшлоты, водохранилище площадью 6 кв. верст.

Сейчас акватория водохранилища составляет 108 кв. км. На его берегу до сих пор стоит дом, когда-то принадлежавший Сердюкову [Рис. Ч. II.2]. Здесь неоднократно гостил царь Петр, в доказательство чего вам предъявят барбарисовый куст, посаженный самим императором. А еще покажут каналы, которые отлично сохранились по сей день, – солидные, в граните набережных, с арками мостов и мостиков всевозможного калибра [Рис. Ч. II.3].

Ч. II.2 Дом М. И. Сердюкова на берегу «Вышневолоцкого водохранилища», созданного им в 1740 году и носившего тогда название «Заводского водохранилища». В настоящее время называется «Домик Петра».

В этом доме жил строитель «Вышневолоцкой водной системы», выдающийся гидротехник своего времени, Михаил Иванович Сердюков «Монгол Петра Великого» (1680—1754 годы). Здесь неоднократно бывал и сам царь Пётр и другие Российские императоры, передвигаясь между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1743 году в этом доме провёл 15 дней (с 5 по 20 апреля), ожидая открытия навигации, беглец из Италии – великий поэт Данте Алигьери (бывший император Пётр II) в сопровождении Генерального обозного Войска Запорожского, Якова Ефимовича Лизогуба.

Ч. II.3 Тверецкий канал в Вышнем Волочке в настоящее время.

Несмотря на то, что система каналов «Вышневолоцкой водной системы» очень давно не используется, каналы сохранились в хорошем состоянии до настоящего времени.

Путники нашли приют и кров, встретили Светлое Христово Воскресение 16 апреля 1743 года, ожидая в Вышнем Волочке открытия навигации, именно в доме Михаила Ивановича Сердюкова. Сам М. И. Сердюков встречал их, как некий старец с исчерна-седой бородой и такими же волосами. В дальнейшем он лично сопровождал их по созданной им «Вышневолоцкой водной системе» до самой встречи с императрицей Елизаветой Петровной, за что получил из её рук потомственное дворянство.

Перед восходом Солнца на небе появилась Аврора – заря, по мере приближения рассвета превращающаяся из бело-алой в желтую. Наконец, в густом тумане утреннего воздуха, охватывающего, как мост, половину горизонта (вторая половина не видна наблюдателям с берега) начало всходить багровое, похожее цветом на Марс, Солнце. Сверкнули первые его лучи, свет мгновенно разлился по утренним волнам. Скорость распространения света существенно выше всякой другой скорости.

Здесь поэт начал говорить об открытой воде; ранее, продвигаясь по рекам Днепр и Тверца, в сторону Москвы и Вышнего Волочка, он говорил исключительно про лёд и снег.

Пока глаза от водного простораЯ отстранял, чтобы спросить вождя,Свет ярче стал и явственней для взора. 21По сторонам, немного погодя,Какой-то белый блеск разросся чудно,Другой – под ним, отвесно нисходя. 24Данте не успел повернуться с вопросом к Вергилию, как яркий свет восходящего Солнца стремительно разлился, образуя как бы два крыла по обе стороны горизонта и светлую дорожку на поверхности моря.

Мой вождь молчал, но было уж нетрудноУзнать крыла в той первой белизне,И он, поняв, кто направляет судно, 27«Склони, склони колена!» – крикнул мне:«Молись, вот ангел Божий! Ты отнынеИх много встретишь в горней вышине. 30Смотри, как этот, в праведной гордыне,Ни вёсел не желает, ни ветрил,И правит крыльями в морской пустыне! 33Смотри, как он их к небу устремил,Взвевая воздух вечным опереньем,Не переменным, как у смертных крыл». 36То, что белело по обе стороны приближающегося света, было подобно крыльям ангела; то, что белело снизу – его одежде. Вергилий дал понять Данте, – перед ним ангел Божий, призывая его склонить колена. Он призвал поэта склонить колена перед ангелом Божьим, но закрыть глаза не призывал. Астроном Юлиус Шиллер предлагал называть Иисусом Христом именно Солнце. Крылья ангела не знают линьки, той, что у смертных птиц.

А тот, светлея с каждым мановеньем,Господней птицей путь на нас держал;Я, дольше не выдерживая зреньем, 39Потупил взгляд; а он к земле пристал,И чёлн его такой был маловесный,Что даже и волну не рассекал. 42Там на корме стоял пловец небесный,Такой, что счастье – даже речь о нем;Вмещал сто душ и больше струг чудесный. 45Солнечная дорожка добежала до земли, не рассекая волны; на корме этого челна стоял небесный пловец – Солнце. Солнечная дорожка на воде испещрена волнами, играющими бликами Солнца, бегущими к берегу – душами, сосчитать которые невозможно, но уж точно, что больше ста. Данте отвёл глаза, не выдерживая яркого света Солнца.

«In exitu Israel» – так, в одномСливаясь хоре, их звучало пенье,И всё, что дальше говорит псалом. 48Он дал им крестное благословенье,И все на берег кинулись гурьбой,А он уплыл, опять в одно мгновенье. 51«In exitu Israel» (лат.) – начало Давидова Псалма 113: «Когда вышел Израиль [из Египта]».

Отметим коренное отличие Чистилища от Ада. В Чистилище действие происходит в светлое время суток, в Аду – по ночам. Ангел света движется без руля и без ветрил, передвигаясь вечным опереньем света, в отличие от смертных крыл.

Солнечная дорожка, если смотреть с горы, выглядит, как лодка, причалившая носом к берегу, на корме которой встал пловец небесный – Солнце. Солнце, в виде креста, оторвалось от горизонта, и дорожка исчезла в одно мгновение. Солнце осветило берег, траву, кусты и всё остальное, – Данте описал это, как прибывшие души кинулись гурьбой на берег.

Об этом говорил путникам, встретивший их на пороге Чистилища старец. Они прибыли в Чистилище ночью, пройдя кругами Ада, что было невозможным для всех других душ. Ни до Данте, ни после него, ни одна душа не попадала в Чистилище подобным образом. Души в Чистилище прибывают всегда утром, на Солнечной ладье непосредственно из Лимба, как из некоего отстойника для душ.

К берегам Лимба, с одной стороны (там, где течёт Ахерон) причаливает ладья Харона, перевозящего души грешников в Ад, с другой стороны (там, где течёт Флегетон) причаливает Солнечная ладья небесного ангела, перевозящего блаженные души к берегам Чистилища. Количество кругов Ада больше, чем кругов Чистилища – грехи людей разделялись на те, которые можно было искупить Чистилищем и те, которые ничем не искупишь.

Толпа дичилась, видя пред собойБезвестный край, смущённая немного,Как тот, кто повстречался с новизной. 54С рассветом берег наполнился людьми. Это были отправляющиеся в путь по «Вышневолоцкой водной системе» в сторону Санкт-Петербурга служивые люди, чиновники, купцы, рабы, рекруты, гребцы на судах. Большинство из них впервые направлялись в столицу. «Вышневолоцкий водный путь» снабжал Санкт-Петербург не только товарами и стройматериалами, но и «живым товаром». Большинство из отправляющихся туда людей не увидят обратного пути не только потому, что смертность в болотах Санкт-Петербурга была чрезвычайно высока, но и потому, что они были предназначены служить «пушечным мясом» в армии и на флоте Российской империи.

Уже лучи во все концы отлогоМетало Солнце, их стрелами сбивС небесной середины Козерога, 57При восходе Солнца в созвездии Овна, кульминирует созвездие Козерога, теперь, когда Солнце перешло в созвездие Тельца, оно ушло с середины утреннего неба. Так Данте подтвердил ещё раз, – наступило 21 апреля 1743 года. Над созвездием Козерога, ровно на его меридиане есть два созвездия: – созвездие Антиной, натягивающий лук со стрелой и целящий в созвездие Козерога, и отдельное созвездие Стрела.

Когда отряд прибывших, устремивНа нас глаза, сказал нам: «Мы не знаем,Каким путём подняться на обрыв». 60Вергилий им ответил: «С этим краемЗнакомимся мы сами в первый раз;Мы тоже здесь как странники ступаем. 63Мы прибыли немного раньше вас,Другим путём, где круча так сурова,Что вверх идти – теперь игра для нас». 66Когда Солнце осветило берег косыми лучами, осталось много теней – так Данте описал смущение новоприбывшей толпы. Люди, прибывшие в Чистилище, обратились к путникам, видя в них благородных людей, прося пояснить, – каким путём идти дальше.

Вергилию путь на обрыв Чистилища был неведом, он сам проходил его в первый раз, как и Данте. Царь Эней, в Энеиде побывал в Аду и Элизиуме – Рае, а Чистилище тогда ещё не было придумано.

Вергилий ответил душам: – они прибыли к этому месту другим – тяжёлым путём, но путь наверх его не страшил, так как передвигаться по Чистилищу – детская игра в сравнении с передвижением по Аду.

Внимавшие, которым было ново,Что у меня дыханье на устах,Дивясь, бледнели, увидав живого. 69Как на гонца с оливою в рукахБежит народ, чтобы узнать, в чём дело,И все друг друга давят второпях, 72Так и толпа счастливых душ гляделаВ мое лицо, забыв стезю высотИ чаянье прекрасного удела. 75Новоприбывшие души поражались, увидев живого, они долгое время провели в Лимбе, где обитают только бесплотные души. Попавшие в Чистилище – уже счастливые души, которым некуда больше спешить; ужасы Ада их миновали и пребывание в Чистилище, сколь бы долгим оно ни было, ведёт их по одному пути – в сторону Рая, где место для них уготовано навеки.

Увидев перед собой возвышающегося на голову над толпой живого императора, который давно «умер», толпа людей бледнела и дивилась. Слух об этом мгновенно распространился и все торопились взглянуть на него, забыв о своих делах и бедах, были счастливы уже оттого, что им выпало это на долю. Среди этой толпы были люди, которые хорошо знали и помнили императора Петра II. Ведь правил он не из Санкт-Петербурга, а из Москвы, в окрестностях которой проживали большинство из них. Они стремились в столицу, мечтая, пройдя стезёй высот, достичь прекрасного удела – сделать удачную карьеру при императорском дворе.

Потрясающая своей живостью картина была поставлена поэтом к месту и ко времени. Он впервые попал в большое скопление людей, вынужденно ожидающих начала навигации. Проходя Москвой, он старался не попадаться на глаза знакомых, которые знали и помнили его.

Одна ко мне продвинулась вперёд,Объятия раскрыв так благодатно,Что я ответил тем же в свой черёд. 78О призрачные тени! ТроекратноСплетал я руки, чтоб её обнять,И трижды приводил к груди обратно. 81Образы, создаваемые поэтом, осязаемо живы, ему стоило большого труда удержать читателя от впечатления, – он описывает живую жизнь. Поэтому он вставлял в повествование аллегории из «древних» авторов, описывающих, – бесплотные души на том свете нельзя обнять. Это означало, – встреченный им друг умер к 1743 году.

Смущенья ли была на мне печать,Но тень с улыбкой стала отдаляться,И ей вослед я двинулся опять. 84Она сказала мне не приближаться;И тут её узнал я без трудаИ попросил на миг со мной остаться. 87«Как в смертном теле», – молвил дух тогда:«Тебя любил я, так люблю вне тленья.Я подожду; а ты идёшь куда?» 90Данте усилил впечатление о бесплотности душ, показывая, – обращающийся к нему хороший знакомый сам сообщил о своей недавней смерти, которая, тем не менее, не отразилась на любви к поэту. Дух сообщил, – он любил поэта, будучи в смертном теле, любит и сейчас, пребывая в нетленной бессмертной душе; попав в Чистилище, он подождёт там поэта и спросил его: «Куда ты идёшь?»

«Каселла мой, я ради возвращеньяСюда же“, – я сказал: „Предпринял путь.Но где ты был, чтоб так терять мгновенья?» 93И он: «Обидой не было отнюдь,Что Он, беря, кого Ему угодно,Мне долго к прочим не давал примкнуть; 96Его желанье с высшей правдой сходно.Теперь уже три месяца подрядВсех, кто ни просит, Он берёт свободно. 99Поэт, узнав тень своего друга, композитора и певца Каселла, сообщил ему, – он предпринял столь долгий путь, ради возвращения домой, в Россию. Обожая своего друга, он поинтересовался, – почему тот только-что прибыл к порогу Чистилища и где находился до сих пор.

Определимся, – кого же из композиторов здесь увидел Данте? Заглянув в 1743 год, видим двух великих итальянских композиторов, его современников – Корелли и Вивальди. Кажется, – Корелли лучше подходит по созвучию имён, однако он умер в 1713 году, до рождения поэта и не мог быть знаком с ним. Рассматривая фамилию Вивальди, обратим внимание, – слово Wald по-немецки означает лес; это соответствует по-итальянски – Selva = лес, и можно найти созвучия между фамилиями Вивальди и Каселли. Умерший в 1741 году Вивальди, несомненно, был знаком ему, но не исключено, что, встретив тень Вивальди, он вместе с ним поминал и память его учителя – Корелли.