Полная версия

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Шенг Схейен

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

Sjeng Scheijen

DIAGHILEV

Een Leven Voor De Kunst

Sjeng Scheijen

SERGEJ DIAGHILEV. EEN LEVEN VOOR DE KUNST

Издательская Группа «Азбука-Аттикус» выражает благодарность Голландскому литературному фонду (Nederlands letterenfonds – www.letterenfonds.nl) за помощь в издании этой книги

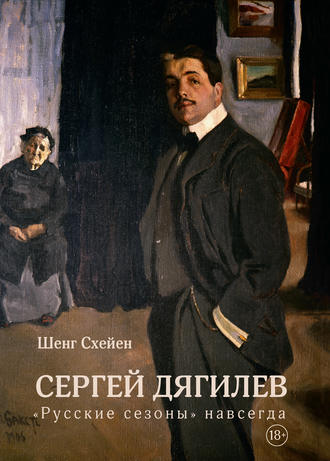

В оформлении обложки использована репродукция картины «Портрет С. Дягилева с няней». Художник Леон Бакст, 1906. Холст, масло. Государственный Русский музей, РИА Новости

© Sjeng Scheijen, 2009, 2010

© Князькова С., перевод на русский язык, 2012

© Возненко Н., перевод на русский язык, 2012

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016 КоЛибри®

* * *«Итак, Вы здесь. Как здорово!»

Эрик Сати«Дьявол во плоти – вот кто такой Дягилев».

Жан Кокто«Серж Дягилев – человек страшный и обворожительный, он умел заставить плясать даже камни».

Клод Дебюсси«Итак, Дягилев – великий человек, а Нижинский – его пророк».

Клод Дебюсси«Это чудище, этот священный монстр, этот русский принц, которого жизнь устраивала, только если в ней происходили чудеса».

Жан Кокто«Дягилев, незаменимый Дягилев, был маг и волшебник».

Франсис Пуленк«Дягилев сделал три вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир – ему самому».

Фрэнсис Стейгмюллер«Дягилев – человек обходительный, но страшный…»

Эрик Сати«Дягилев – это Людовик XIV».

Анри Матисс«Невозможно понять, что он за человек, он очаровывает и сводит с ума одновременно, словно змея, он ускользает из рук – в сущности, его волнует только он сам и то, чем он занимается».

Анри Матисс«Все в Дягилеве страшное и значительное».

Александр Блок«…Громадная и, несомненно, единственная фигура, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется».

Сергей Прокофьев«Этот стихийный человек – одна из самых характерных фигур нашей родины, соединявшая в себе все чары и всю непогасшую мощь русской культуры».

Александр Бенуа«Надо идти напролом. Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности».

Сергей ДягилевВведение: смерть в Венеции

21 августа 1929 года от «Гранд Отель де Бэн» на Лидо отплыла гондола в сторону Сан-Микеле, островка, на котором с начала XIX века находится кладбище города Венеция. Лежащее в гондоле тело предстояло захоронить в греческо-православной части этого кладбища. При жизни покойного звали Сергей Павлович Дягилев. Руководитель и организатор труппы Ballets Russes, он был одним из глашатаев современного искусства в XX веке. На протяжении двадцати двух лет Дягилев вел активную творческую деятельность в Западной и Центральной Европе, изменив за этот относительно небольшой промежуток времени мир балета, театра, музыки и изобразительного искусства так, как это еще не удавалось никому.

Начиная с 1896 года он много выступал в России в качестве критика, получил известность как организатор выставок, издатель и искусствовед. Он вывел русское искусство из многолетней стагнации; посредством выставок и выступлений в журнале проложил путь международному символизму, югендштилю, «Arts and Crafts Movement»,[1] «русскому стилю», а также привлек внимание к забытым аспектам русского искусства прошлого. В Европе на частные средства он создал странствующую балетную труппу, выступавшую на самых знаменитых европейских и американских сценах. Больше двадцати лет она представляла собой уникальный балетный коллектив, равного которому не было в мире. С первых же сезонов выступления труппы имели громадный успех, удовлетворяя потребность публики в славянской и ориентальной экзотике. Но незадолго до начала Первой мировой войны Дягилев начал реформировать труппу, превращать ее в платформу и лабораторию авангарда, сотрудничая с такими художниками, как Пикассо, Кокто, Дерен, Брак и Матисс, с футуристами, кубистами и сюрреалистами, с русскими авангардистами Ларионовым, Гончаровой и Наумом Габо. Ради этого он шел на огромный личный и финансовый риск, преодолевал сопротивление со стороны даже своих ближайших друзей. Значение дягилевских Русских сезонов для распространения эстетики и престижа европейского авангарда невозможно переоценить.[2]

Дягилев не опирался ни на какую постоянную организацию, десять лет не имел головной конторы и постоянных спонсоров. У него не было дома и практически никакого имущества. Он ездил по миру с чемоданами в сопровождении одного слуги, ночевал в дорогих отелях, хотя далеко не всегда был в состоянии за них расплатиться. Импресарио нес персональную ответственность за программу, контракты, рекламу, ангажемент артистов и, самое главное, за творческое решение спектаклей, из которых очень многие были отмечены печатью его индивидуальности. Он не раз оказывался на краю финансовой пропасти и даже однажды в нее угодил. При этом его радушно принимали монархи, высшая аристократия и богатые промышленники.

Все, кто знал Дягилева, подчеркивали его «русскость», любовь к родине, с которой его разлучила Первая мировая война. Даже после пятнадцати лет постоянного пребывания в Западной Европе, когда в его труппу стало входить все больше иностранцев, круг его ближайших друзей и знакомых за редким исключением составляли по-прежнему одни только русские. Разлука с Россией, возможно, была драмой всей его жизни, но отчасти это был его собственный выбор, отчасти – результат смятения и невозможности что-либо изменить.

Дягилев рассматривал пропаганду русского искусства в Европе как свою важнейшую задачу, и восприятие России как крупной европейской культурной нации, чему положил начало XX век, в большой степени – его личная заслуга. Выдающийся русский интеллектуал и друг Дягилева Александр Бенуа писал, что это была «одна из самых любопытных характерных фигур нашей родины, соединявшая в себе все чары и всю непогасшую мощь русской культуры»1.

Несмотря на все это, его отношения с правящей элитой в России были неоднозначными. При Николае II Дягилеву противостоял царский двор, который намеренно пытался помешать его успеху в Западной Европе. При советской власти, особенно после 1927 года, на Дягилева все чаще смотрели как на фигуру неблагонадежную, в конечном счете как на врага. О его смерти сообщили все газеты в Европе, в Северной и Южной Америке, многие на первой полосе. В течение долгого времени после его кончины мировая пресса публиковала воспоминания и очерки о нем. А в его собственной стране появилась всего одна заметка – краткий некролог на пятнадцатой полосе литературно-художественного еженедельника «Красная панорама».

На могиле Дягилева по-русски и по-французски высечены слова: «Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений». С городом на лагуне, где в течение многих лет Дягилев проводил свой летний отпуск, его связывали прочные и глубокие чувства. Впервые он посетил Венецию в восемнадцатилетнем возрасте и потом возвращался туда постоянно. Венеция представлялась Дягилеву высочайшим образцом искусства, изысканным средоточием творений человеческих рук, перед которым склонилась сама природа, ведь человек сумел побороть ее стихийную мощь. Плод человеческой фантазии, Венеция – город фантастический и мифологический. Отсюда и широко распространенное убеждение в том, что Венеция – это мираж или театральная сцена, необозримая декорация с десятками тысяч статистов. В этом городе почил кумир его юности Рихард Вагнер. В 1902 году Сергей написал мачехе, что, наверное, и сам когда-нибудь окончит свои дни в Венеции:

«Ты спрашиваешь, люблю ли я Венецию и почему мы сюда приехали? О последнем скажу: не почему. Просто приехали, ибо нервам здесь уж слишком хорошо и покойно, а жизнь слишком мало похожа на жизнь вообще, да в Венеции, впрочем, и нельзя “жить” – в ней можно только “быть”, […] ибо никогда не мог понять, к чему здесь магазины, биржи, солдаты! Все это не всерьез здесь. Существует Palazzo Ducale,[3] San Marco[4] и вечерний морской воздух? Это истина такая сладкая, что я чувствую, что сподоблюсь хоть в этом поступить как Вагнер и приеду умирать в Венецию. Действительно, разве и в этом Вагнер не был гениален? Когда-то во времена романтизма девицы рыдали над поэтичной смертью Шопена на Канарских островах, но как это бессильно по сравнению с великим Байретцем![5] Если Ницше распял себя своим безумием, то Вагнер тоже уподобился Богу, когда, создав “Парсифаля”, приехал умирать в la Vendramini.[6] Какой это холодный и страшный дворец, это не капризная готика Ca’ d’Oro,[7] но точно сколоченный ренессансный гроб, достаточно величественный, чтобы похоронить в себе великую душу маленького уродца из Байрёйта.[8]

Итак, я убеждаюсь, что окончу дни свои здесь, где некуда торопиться, не надо делать усилий для того, чтобы жить, а это главная наша беда, мы все не просто живем, а страшно стремимся жить, как будто без этих усилий жизнь наша прекратится»2.

Некоторые считают, что Дягилев смоделировал свою «смерть в Венеции» по аналогии со смертью Густава Ашенбаха, главного героя новеллы Томаса Манна. Дягилев хорошо знал эту книгу, но из приведенного выше письма становится понятно, что он взял за образец не вымышленный персонаж – писателя Ашенбаха (прототипом которого был Густав Малер), а самого Вагнера.

Такие мрачные фантазии у Дягилева не случайны – многие друзья и современники импресарио замечали его навязчивый страх перед смертью. Он панически боялся заразиться, старался уберечь себя от несчастий с помощью талисманов, ритуалов и бдительного отношения к «дурным знакам». Страшась смерти, он постарался сделать ее одним из актов спектакля своей жизни. Дягилев усматривал гениальность Вагнера и в том, что тот поехал умирать в Венецию, ведь таким образом композитор делал из своей жизни художественное произведение, подчинял себе хаос, коим является смерть. Венеция и для него самого делала смерть более приемлемой и осмысленной, придавала характер творческого акта даже конечному распаду.

В силу многих причин Венецию можно считать ключом к пониманию непростого и закрытого характера Дягилева. Венеция была для него местом отдыха, городом, в котором он мог уединяться и мечтать. Для человека, не имевшего собственного дома или квартиры, постоянно находившегося на людях, в общественных местах, таких как театры, гостиницы и рестораны, важно было иметь по крайней мере одно постоянное место, куда он мог в любое время спокойно вернуться. Кроме того, Дягилев тщательно охранял свои эмоции от внешнего мира – возможно, это была реакция на публичность его повседневного труда, которая со временем приводит к особой уязвимости характера. Художник, с которым Дягилев активно сотрудничал в начале своей карь еры в Санкт-Петербурге, отмечал, что Дягилев крайне редко приглашал к себе кого-либо в гости и без повода не заходил к друзьям3. Он мог быть невероятно открытым, но гораздо чаще замыкался в себе. Смерть отца незадолго до начала войны, а вскоре вслед за тем уход любимой мачехи он скрывал практически от всех друзей. Он все время проводил в архивах в поисках забытых нот, как и раньше, когда искал в петербургских архивах сведения о забытых художниках XVIII столетия. Венеция была обрамлением тех кратких моментов, когда он мог углубиться в свою внутреннюю жизнь, заполненную образами и мечтами. В такие моменты он черпал силы для творчества и отдыхал от повседневных забот. Один из них он описал в письме мачехе:

«Бог создал сны и подарил способность мечтать. Отсюда весь мистицизм и вся поэзия. Но есть сказка и наяву. Она не принадлежит “Тысяче и одной ночи”, ибо еще более волшебна по смеси колдовства с явью. Граница эта в Венеции так же заволокнута в туманы, как и очертания дворцов и берегов лагун. Весь яд в Венеции в том и состоит, что реальное, ощутимое соприкасается каждый миг с волшебным таинством, теряется сознание действительности, забывается прошлое […] Так вы и знайте – вот уже десять дней, как я не помню, кто я, есть ли у меня в жизни дело, желания, мысли – все это осталось там, на земле с людьми, а здесь что-то другое, вечно-пребывающее, вечно-несуществующее и всегда дорогое. Единственно ценное, единственно свободное состояние духа, ежемгновенно опьяненного и нанасытно ждущего опьянения. Все это изумительно и опять точно неожиданно и потому странно. Ничего конкретного, все спокойно, точно и вправду кладбище, а быть может, только там и есть жизнь, где представления путаются, и смерть граничит с вдохновением и порывом, как только та ночь хороша, где родятся сны и воплощается невозможность жизни в реальные образы сновидений. Вот о чем я думаю, смотря на зеленую воду Canale Grande,[9] играющую в лучах жгучего октябрьского солнца»4.

Венеция символизировала для Дягилева и еще нечто очень важное: величие европейской культуры. Дягилев преклонялся перед искусством Ренессанса, обладая энциклопедическими знаниями в области архитектуры и музыки этого периода. Он никогда не забывал традиции европейского прошлого и старался к самым дерзким экспериментам подходить с меркой искусства, которое почитал классическим.

Дягилев конечно же не был новатором с самого рождения. В первые годы в качестве редактора «Мира искусства» его представления, по крайней мере в европейском контексте, вполне можно назвать консервативными:

«Дальше Р. Вагнера в музыке не пойдешь, так же и более “раздетым” в живописи, чем Цорн и Мане – нельзя быть. Путь неверен.

Искусство, по крайней мере, человеческое искусство все-таки не есть птичье пение и, прежде всего, есть – работа. Вещь необходимо должна быть хорошо сделана […].Чтобы идти вперед, нельзя строить все благополучие на смелости новизны»5.

Когда Дягилев писал эти строки, Ван Гога уже десять лет не было в живых.

Подобное высказывание из уст организатора и вдохновителя таких вех в истории модернизма, как «Весна священная», «Парад», «Свадебка» и «Стальной скок», может вызвать удивление, но в каком-то смысле с убеждениями своих юных лет этот человек не расставался никогда. Дягилев сохранял приверженность ремеслу, «pièce bien fait»,[10] что оказывало значительное влияние на молодых художников, с которыми он работал. Вскоре после окончания Первой мировой войны он начал играть важную роль в становлении неоклассицизма во Франции, пришедшего на смену раннему модернизму с его необузданным стремлением к экспериментам. Дягилев учил своих художников, композиторов и хореографов не забывать о прошлом, даже если оно представлялось им тормозом для их творческой интуиции. В то же время Дягилев, как никто другой, понимал, что преклонение перед прошлым может стать оковами для художника. Когда в 1902 году в Венеции у него на глазах обвалилась башня Святого Марка, это сильно на него подействовало и породило представление, с которым он не расставался до конца своих дней:

«Культура двадцати веков, давящая на наши плечи, мешает нам творить, и, если бы с башней Св. Марка рухнула бы вся наша милая Венеция, – мы обезумели бы от горя, но […] для будущих людей было бы одним серьезным препятствием меньше»6.

Дягилев четко осознавал, что для подлинного новаторства необходим решительный разрыв с прошлым, отрицание всего предшествующего. В то же время он беззаветно любил старую Европу. Это был парадокс, из которого рождались все идеи дягилевских спектаклей, и динамика, которой это сопровождалось, служила одним из источников его личной неукротимой энергии.

Страсть Дягилева к искусству была безмерна. И такая безмерность была для него нормой. Без полной самоотдачи искусства не бывает, без полной самоотдачи нельзя даже считать себя состоявшейся личностью. Для Дягилева человек, не отдающий себя целиком своей страсти, делящий жизнь на две части, одна из которых заботится о пропитании, другая дает простор разуму и душе, – не целое существо, а трагическая половинка. Буржуазного разделения на профессию и любительство он не признавал. Жизнь для него состояла из череды работы и отдыха. А работать означало перерабатывать жизнь полностью. Работа как трансформирующая сила, делающая из бытия нечто приемлемое, дробящая гранит мертвой массы. Дабы познать и изведать все слои жизни, ее поверхность и глубины, следует ее вначале подготовить, ведь жизнь требует обработки. Великий поток радостей и невзгод, ссор и примирений, которые выпало пережить Дягилеву, а вместе с ним многим другим, порой представляется его способом жить с еще бо́льшим вкусом и азартом.

Подлинно прекрасное, по мнению Дягилева, должно будоражить нервы, быть неоднозначным, вызывать живую реакцию и эмоции. Сильные эмоции не конечная цель красоты и искусства, а своего рода их непреднамеренный побочный эффект. Сильные эмоции возникают потому, что истинная красота способна довести человека до экстаза.

И в этом квинтэссенция его натуры. За всеми его внутренними конфликтами, легендарным шармом, чудовищными диктаторскими наклонностями, необыкновенной чуткостью к таланту, хитростью и вероломством, решительностью и провидческим даром скрывалась жажда приобщения к тайне творчества в его наивысшей форме. В отличие от отца и деда, живших на границе Европы и Азии, и многих тысяч других, служивших в армии и государственном аппарате под девизом «жизнь за царя», Дягилев решил преобразить свою жизнь и эпоху. Он не останавливался ни перед чем, чтобы только иметь возможность служить красоте и жить во имя искусства.

I

Голова

1872–1880

Истории, часто повторяемые, совсем не обязательно правдивы.

Одна из историй о Дягилеве связана с его крупной головой и тем, какую роль эта голова сыграла при его появлении на свет. Сергей Павлович Дягилев родился 19 марта 1872 года в деревне Селищи Новгородской губернии, неподалеку от казарм, в которых служил его отец.[11] Говорят, что его мать якобы умерла во время родов1, но, если верить другим источникам, это случилось через несколько дней после родов2. И проблема была не в поперечном предлежании или каких-либо иных осложнениях и даже не в плохом качестве родовспоможения – что было весьма распространено в российской глубинке XIX века, – а будто бы в гигантских размерах головы младенца Сергея3.

Об этом рассказывал сам Дягилев,[12] ту же историю приводят практически все его биографы и авторы воспоминаний о нем. Первый биограф Дягилева Арнольд Хаскелл пишет о непропорционально большой по сравнению с туловищем голове с крутым лбом выдающейся лепки. Также биографы часто сообщают, что Сергея всю жизнь мучило чувство вины за то, что его «необычайно крупная для младенца голова»4 стала причиной безвременной гибели его матери.

В действительности роды были не такими уж травматическими, и умерла Евгения Дягилева, урожденная Евреинова, лишь три месяца спустя после рождения младенца Сергея, голова которого, к счастью, была совершенно пропорциональна.[13] Павел Павлович писал своей матери, что через десять дней после родов его жена снова ходит и, по мнению врача, с ней все в порядке. Однако месяц спустя состояние ее ухудшилось, и она опять слегла. Вызвали другого врача, который поставил диагноз «воспаление кишечника». 5 мая Павел написал своей матери о том, что состояние его жены резко ухудшилось. Вероятно, Евгения стала жертвой так называемой «родильной горячки», осложнения, от которого до 1879 года умирала одна из пяти рожениц в Европе. Причиной его возникновения служила стрептококковая инфекция streptococcus pyogenes,[14] и высокая смертность объяснялась тем, что ее разносчиком выступал сам медицинский персонал: акушерки и врачи. Уже в середине 60-х годов XIX века венгерский врач Игнац Земмельвейс установил, что смертность в результате родильной горячки значительно сокращается, если акушерки и врачи перед осмотром женщины и манипуляциями по родовспоможению тщательно моют руки. К сожалению, эти сведения в 1872 году, видимо, еще не достигли Новгородской губернии.[15]

Когда отец Сергея Павел Павлович потерял жену, ему было всего двадцать пять лет. Павел был офицером-кавалергардом; к моменту появления на свет Сергея он уже дослужился до полковника, а в дальнейшем и до генерал-майора5. Дягилевы принадлежали к помещичьему сословию и были достаточно обеспеченной семьей, будучи владельцами нескольких винокуренных заводов у подножия Урала в окрестностях Перми. Во второй половине XIX века положение русского помещичества было сильно подорвано, и Дягилевы не составили исключения. Капитализм, медленно, но верно перекочевывающий с Запада, расшатывал сложившиеся устои, способствовал формированию нового среднего класса, он ускорял развитие, в частности, производства, а также влиял на процесс обогащения либо обнищания целых слоев населения. Отмена в 1861 году крепостного права тяжело отразилась на положении поместного дворянства – многие семьи едва сводили концы с концами.

Судьба Дягилевых была тесно связана с модернизацией русского общества в начале 60-х годов. Благосостояние семьи основывалось на производстве водки и прочих дистиллятов на заводе в Бикбарде, поместном владении, приобретенном семейством в 1810 году.[16] Производство водки государство отдало на откуп плативших ему дань региональных монополий. Такой монополией в Перми и ее окрестностях обладали Дягилевы, и это составляло основу их благоденствия.

В первой половине XIX века положение Дягилевых в Перми и ее окрестностях росло и укреплялось, они стали одной из богатейших и наиболее влиятельных семей в губернии. Постоянный доход, получаемый от винокурен, давал им возможность интеллектуального роста и укрепления своего авторитета в обществе, и со временем Дягилевы обратили свои взоры на Петербург, этот эпицентр общественной жизни царской России, где было доступно практически всё: власть, высшее образование, искусство, развлечения и комфорт – никакого сравнения с забытым богом Уралом.

Испытанным способом застолбить себе место в столичной иерархии было поступление на службу в царскую армию. Так Дягилевы, подобно очень многим другим семьям из провинции, завоевали себе положение в быстро развивающейся столице. Род Дягилевых своими успехами был обязан в первую очередь дедушке Сергея Павлу Дмитриевичу. Он первым в семье сделал карьеру военного, отличился на полях сражений в разных войнах и в конце концов получил высокий пост в Министерстве финансов. После увольнения со службы он возвратился в Пермь, перестроил и расширил водочный завод в Бикбарде. В 1851 году он приобрел вторую винокурню в селе Николаевском6 и велел возвести там большую церковь. Некоторые из его детей, в том числе отец Сергея, остались в Петербурге. У семьи был особняк в столице, на роскошной Фурштатской улице. Бабка Дягилева, которая терпеть не могла провинциальную жизнь, жила там еще много лет после того, как ее муж возвратился в Пермь. В Перми Павел Дмитриевич занялся религиозной и культурной благотворительностью, он возглавил строительство Камско-Березовского монастыря в нескольких десятках километров от города и был вторым по значению спонсором при закладке в Перми оперного театра7.

Дед Сергея пользовался репутацией очень верующего человека. О его религиозности рассказывают разные фантастические истории, большинство из которых не заслуживает доверия, как, например, тот случай, когда однажды, в пылу религиозного экстаза, он якобы проглотил несколько деревянных крестов.[17] Как бы то ни было, но дед Дягилева безусловно был блестящим, энергичным, предприимчивым и очень ярким человеком, во многих отношениях опередившим свое время. Когда в 1861 году было отменено крепостное право, Павел Дмитриевич «в честь освобождения крестьян» инициировал строительство Воскресенской церкви в центре города8. Впрочем, у самих Дягилевых крепостных не было, чем отчасти, возможно, объясняется их радость по поводу реформы. Через два года Александр II либерализовал также систему монополий на водку, ввел водочные акцизы и стал поощрять частную инициативу. Последнее было встречено, пожалуй, с несколько меньшим энтузиазмом.[18] Но в 60-е годы особых проблем у Павла Дмитриевича еще не было, несмотря на то, что постепенно у него стали появляться конкуренты, нацелившие свои взоры на выгодный водочный рынок.

Его собственный успех в жизни был закреплен также тем, что некоторые из его детей вступили в брак с потомками богатых петербургских фамилий. Его дочерям в этом отношении повезло даже больше, чем его сыновьям, поскольку за каждой он отдавал щедрое приданое в 25 тысяч рублей. Две его дочери, Анна и Юлия, вышли за очень высокопоставленных людей, которые в будущем стали один сенатором, а другой министром. В начале 70-х годов почти все его дети жили в лучших районах Санкт-Петербурга и приобрели благодаря чиновничьей карьере либо службе в армии прочное место в высших эшелонах царского общества.[19] Дягилевы, исконные помещики из Сибири или с Урала, похоже, оптимальным образом воспользовались общественными преобразованиями XIX века, обеспечив себе будущее, сулившее им цивилизованную жизнь в обществе, статус и богатство.