Полная версия

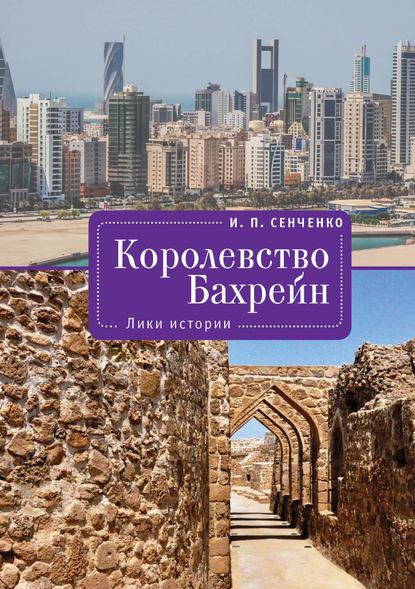

Султанат Оман. Легенды, сказания и факты истории

И. П. Сенченко

Султанат Оман. Легенды, сказания и факты истории

Султанат Оман.

Стране, народу и правящей династии Аль Бу Са’ид —

ПОСВЯЩАЕТСЯ

К читателю

Снимая пласты песка и паутину времен с истории земель и племен Омана, мы приглашаем читателя в увлекательное путешествие в прошлое и настоящее по одному из интереснейших и красивейших уголков Аравии.

Ознакомившись с содержанием сохранившихся во времени «глиняных архивов» шумеров и ассирийцев, тесно общавшихся с арабами Омана, «лучшими морскими извозчиками», как они их называли, читатель сможет зримо представить себе жизнь и быт жителей древнейших оманских портовых городов, «колыбели мореходов» Аравии.

Сведения об Омане, оставленные именитыми собирателями аравийской старины, знаменитыми арабскими историками, географами и прославленными путешественниками-портретистами Аравии, изложенные в этой книге, расскажут любознательному читателю и о богатом историческом прошлом Омана, одного из мест обитания автохтонов Аравии, «арабов угасших», и о легендах, сказаниях, обычаях и нравах оманцев. Познакомят его с правившими в этой стране династиями и с морскими экспедициями оманцев, торговыми и военными, в «чужие земли», к берегам Восточной Африки, Индии и Китая. Информируют о приходе в Оман христианства и ислама, и о кровопролитных войнах племен Омана за независимость во времена Халифата. Поведают о вторжениях в Оман персов и карматов, сельджуков и ваххабитов, португальцев и турок, а также об острой схватке за Оман Англии и Франции, и об отношениях Омана с Соединенными Штатами.

Солидный массив архивных документов, представленный в этой книге, донесет до читателя интереснейшие сведения о неизвестных и малоизвестных страницах истории отношений Омана с Россией.

Взяв в руки эту книгу, читатель познакомится с сохранившимися в архиве времени, непубликовавшимися ранее заметками и записками об Омане, «крае ладана» и родине Синдбада-морехода, российских дипломатов и купцов, путешественников и капитанов судов, торговых и военных.

Часть I

Дневник памяти

‘Уман (Оман) в работах именитых исследователей Аравии, известных историков, географов и собирателей аравийской старины, в воспоминаниях мореходов и путешественников, в донесениях, заметках и записках дипломатов

Интересные главы увлекательной саги открытия Омана связаны с экспедициями Скилака и Неарха. Информацию о них донесли до нас сочинения историков и географов античности.

Со слов «отца истории» Геродота Галикарнасского (ок. 484 – ок. 425 до н. э.), Скилак из Карианды, греческий мореплаватель и географ, происходил из «древнего морского народа карийцев». По поручению Дария I, царя Персии из династии Ахеменидов (правил 522–486 до н. э.), у которого он состоял на службе, мореход прошел на судах (519–516) по р. Инд и вдоль побережья Южной Аравии. Пересек «неприветливое море», известное сегодня как Красное, «опасное рифами и ветрами сильными», и добрался до места у входа в нынешний Суэцкий канал. На составленное им описание этого морского пути, «Перипл Скилака» (руководство по навигации), с содержавшимися в нем характеристиками гаваней и крупных портов Южной Аравии, в том числе Сухара и Маската, ссылались впоследствии Аристотель (385–322), ученик Платона, а также историк и географ Страбон (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.).

Весомый вклад в общемировой свод сведений о прибрежных землях Юго-Восточной Аравии, часть которых принадлежала в то время Оману, внесла вошедшая во всемирную историю мореплаваний экспедиция Неарха (умер около 312 г. до н. э.), друга детства Александра Македонского и его флотоводца. Цель данной экспедиции, предпринятой по завершении похода Македонского в Индию, состояла в исследовании морского пути из Индии в Месопотамию. Плавание продолжалось с 21 сентября 325 г. по 22 января 324 г. до н. э. (флотилия Неарха проследовала через Аравийское море, Ормузский пролив и Персидский залив). Помощником Неарха во время этого похода был Онексикрит, лучший кормчий Александра Македонского. Он убеждал Неарха, сообщает древнегреческий историк Арриан, пристать к мысу (к полуострову Мусандам), обнаруженному ими слева от входа в залив, что «разделяет земли персов и арабов». Отмечал, что южнее него, «на земле арабской», как рассказывал ему их лоцман-индус, находился «великий рынок оманский» и «большое пристанище корабельное» (речь идет о Сухаре), где непременно следовало бы побывать, дабы узреть «богатый край мореходов». Но Неарх «воспротивился». Сказал, что послан был Александром для того, чтобы разведать побережье персов. Собрать сведения об обитателях тамошних, их обычаях и нравах, о гаванях морских и колодцах; и понять: «плодородна та земля, или бесплодна, обитаема или пустынна». И потому «мыс гористый и большой» (полуостров Мусандам), что у входа в «залив персов и арабов», приказал пройти, не останавливаясь, как не настаивал на том Онексикрит. Личностью, к слову, был он неординарной. Ученик древнегреческого философа Диогена (412–323 до н. э.), блестящий офицер флота и историк, Онексикрит сопровождал Александра Македонского во всех его азиатских походах. И если Неарх командовал всем греческим флотом, то Онексикрит являлся личным кормчим Македонского.

В отчете об этой экспедиции, снабженном различного рода комментариями астрономического, географического и этнографического характера, Неарх, по словам Арриана, кратко описал и сам «залив персов и арабов», где встречались «твари морские невероятной величины», и острова, в прибрежных водах которых местные жители вылавливали «драгоценный жемчуг в большом количестве». Упомянул он и о том (первым, кстати, из европейцев), что слышал во время похода о гаванях морских, глубоководных и удобных, в землях арабов, что ниже от пролива, и о рынках торговых тамошних, бойких и богатых.

Пройдя древним морским торговым путем из Индии в Двуречье (Месопотамию), Неарх всецело и решительно, по выражению Арриана, поддержал намерения Александра Македонского по «освоению Аравии». Выступил горячим сторонником идеи своего военачальника, первооткрывателя Востока, насчет того, чтобы основать в «землях благовоний, алоэ и амбры», в центрах морской торговли арабов Южной Аравии, греческую морскую базу, а вдоль «побережья арабов» заложить цепь сторожевых постов – для контроля над судоходством на морском торговом пути из Индии в Вавилон.

Знаменитый арабский историк, географ и путешественник-негоциант Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусейн ал-Мас’уди (896–956) поведал в своих увлекательных сочинениях о торговых связях арабов Прибрежной Аравии, в первую очередь Адана (Адена) и ‘Умана (Омана), с царствами и народами Индии и Восточной Африки. «Ходил он в земли черных людей», как тогда говорили, на аравийских парусниках «торговцев из ‘Умана». И воочию убедился как в высоких профессиональных навыках мореходов тамошних, «арабов из ‘аздов», так и в мощи, и величии «царства ‘Уманского», распростершего власть свою на ряд городов-портов на побережье зинджей. Владельцы судов и негоцианты Южной Аравии, отмечает ал-Мас’уди, йеменцы и оманцы, именовали в то время все народы Восточной Африки зинджами, то есть людьми с темным цветом кожи, а воды вдоль восточноафриканского побережья – Морем зинджей. В Со-фале, замечает он, торговцы из Йемена и Омана закупали золото, слоновую кость и «другие сокровища». Из Занзибара везли рабов, а из Малинди, еще одного популярного среди них рынка в Восточной Африке, – железную руду. Доставляли ее в Индию и размещали там заказы на изготовление железа, из которого впоследствии йеменские и оманские оружейники ковали мечи, делали кольчуги и кинжалы.

Жители Южной Аравии, пишет ал-Мас’уди, особенно оманцы, были искусными корабелами и опытными мореходами. Суда свои строили не только в Омане, но и в Индии. Загружали их товарами индийскими, и с попутными ветрами возвращались в родные гавани и порты.

В своем знаменитом сочинении «Золотые копи и россыпи самоцветов» ал-Мас’уди рассказывает, что торговцы и владельцы судов из Омана везли в Багдад и Дамаск специи и самоцветы из Индии и с Цейлона, шкуры «красных леопардов» (из них мастерили седла), «панцири черепах» и «клыки слонов» (бивни) из Африки. И все эти «товары дорогие» шли в земли Халифата, по его словам, в «огромном количестве». На рынках самого же Омана и особенно соседнего с ним Адена широким спросом пользовалась ад-дурра (просо), которую завозили из владений зинджей (из Африки).

Из свода рассказов мореходов Южной Аравии, представленных в книге «Цепь историй» Абу Зайда Хасана ас-Сирафи (ум. 979), известного собирателя сказаний об арабских путешественниках и мореплавателях, следует, что оманцев, наведывавшихся в земли зинджей морем и торговывших с ними финиками, они называли «счастливыми людьми» из «царства финиковых деревьев». Финики и сладости, приготовленные из них, зинджи обожали, и потому «лакомства оманские» обменивали на товар свой с превеликим удовольствием.

Передвигаться по по морю ал-Кулзум (Красное море), повествует ас-Сирафи, было непросто – из-за множества коралловых рифов в нем. Но мореходы-южноаравийцы хорошо знали «карту рифов» и календарь «противных ветров», и хаживали туда безбоязненно.

Именитый арабский географ, или «землеописатель», как его величали арабы Южной Аравии, Шамсуддин [Шамс ад-Дин] Мухаммад ибн Ахмад ал-Мукаддаси (945–991), автор труда «Лучшее разделение для познания климатов», сообщает, что самыми известными в его время торговыми городами-портами Омана считались Сухар (Сохар) и Маскат. Первый из них он именует «сокровищницей Востока», «преддверием Китая», аравийским центром торговли китайским шелком и фарфором. О Маскате говорит как о «пристанище купцов», городе неповторимых по колориту рынков и «восхитительных окрестностей».

Практически также писал об Омане и почитаемый среди арабов Аравии персидский поэт и мыслитель Абу Мухаммад Муслих ад-Дин ибн ‘Абд Аллах Саади Ширази (1210–1291). О Сухаре (Соха-ре), одном из древнейших городов Омана, отзывался как о «месте сосредоточения богатств и сладостей жизни», а о Маскате – как о «граде мореходов и корабелов».

Крупным центром кораблестроения прошлого характеризовал Древний Оман и автор «Перипла Эритрейского моря».

Оставил воспоминания об Омане и ряде других мест в Прибрежной Аравии бывавший там (1272) великий венецианский путешественник Марко Поло (ок. 1254–1324). В своей широко разошедшейся по миру «Книге о разнообразии мира» он упоминает, в частности, о Зафаре и Калхате. Называет их одними из самых знатных городов Южной Аравии того времени. О древнем Зафаре пишет как о «городе большом и красивом». Ежедневно приходило и бросало якорь в «пристанище зафарском», сказывает он, «кораблей купеческих множество, отовсюду и с товарами разными». Вывозили же купцы на судах своих из земель Зафара, где «ладану много», благовония аравийские. «Бойкой стоянкой для судов» по пути из Индии в Персидский залив выступал, по его словам, древний Калхат. Славился он гаванью удобной и портом отменным, откуда «специи и другие товары индийские» шли в города и деревни, располагавшиеся вдали от побережья. Везли из Калхата в Индию, рассказывает он, лошадей чистой арабской породы. И от товара того имели купцы «прибыль большую», и «состояния огромные» делали, ибо продавали они там «коня хорошего за 100 серебряных монет и дороже»1.

Город этот, именитый некогда и богатый, говорится в сводах «аравийской старины», пришел в упадок из-за сильного землетрясения, и больше не поднялся.

Повествуя о сборе ладана в землях Южной Аравии, в том числе и в нынешнем оманском Дофаре, Марко Поло отмечает, что «деревья ладаноносные» по размеру небольшие – с «маленькие елки». Что надрезали их ножом, «во многих местах», и что через надрезы эти и проступала наружу камедь благовонная. Собранные жителями тех мест и доставленные на рынки благовония аравийские, сообщает Марко Поло, расходились оттуда, с караванами торговыми и судами купеческими, по всему белу свету, и приносили правителю тамошнему «доход большой».

Обратил внимание Марко Поло и на обилие рыбы в том крае. Большую рыбу местные жители разрезали на куски, сушили и ели, «как сухари». Мелкую же сушили, толкли в ступах и добавляли в корм скоту, а также удобряли ею сады и огороды2.

Ведя речь о торговле края, упомянул Марко Поло и о вывозимой оттуда амбре (продукт внутренней секреции кашалотов), широко применявшейся в прошлом в странах Арабского Востока в медицинских целях и в парфюмерии. С помощью амбры «мастера ароматов» придавали духам «стойкость», как тогда говорили.

Посетил Марко Поло и легендарный Старый Ормуз (континентальный, на персидском побережье), один из центров мировой коммерции прошлого, «большой и славный город у моря». К сведению читателя, на протяжении более 240 лет (с 1261 по 1507 гг.) Ормуз (сначала континентальный, а потом островной) владел и некоторыми землями в Омане, в том числе портами Калхат и Сухар (Сохар), которые активно использовал в торговле с Индией и народами бассейна Персидского залива. Поскольку жара в тех местах стояла «сильная, невтерпеж», свидетельствует Марко Поло, то и обиталища свои люд тамошний строил со «сквозняками» (ветряными башнями-ловушками на крышах домов), и так охлаждал их3.

Не обошел вниманием земли Омана в своем знаменитом географическом сочинении «Таквим ал-булдан» («Упорядочение стран») и именитый сирийский принц Абу-л-Фида’ (1273–1331), известный арабский историк и географ. Страна Оман, рассказывает он, обжитая ‘аздами, богата финиковыми пальмами и другими фруктовыми деревьями, рыбой и животными. Есть там красивый город Маскат «с гаванью, в которой кишмя кишат суда из Синда [Южного Пакистана] и Хинда [Индии], Сина [Китая] и страны Занджав [Африки]». Много на рынках тамошних купцов иноземных и торговых лавок богатых; есть среди них и такие, полы в которых устланы листами из бронзы4.

Поведал Абу-л-Фида’ и о сокотрийском алоэ, пользовавшимся у заморских торговцев «повышенным спросом». Повествуя о Сокотре, упомянул о его «чудесном источнике» пресной воды, к которому непременно наведывались все посещавшие остров тот мореходы. И все потому, что вода из него, как гласило одно из поверий арабов Южной Аравии, «увеличива ум человека» и «разум его крепила»5.

Интересные воспоминания о древних землях Омана, в том числе о Дофаре, одной из обителей ‘адитов, «арабов первородных» или «арабов утерянных» (‘араб ал-ба’ида), как о них говорится в преданиях арабов Аравии, принадлежат перу великого арабского путешественника и географа Ибн Баттуты (1304–1377).

Об Омане он отзывается как о крае пальмовых рощ и садов, красивых мечетей и многолюдных рынков.

Оставив Мурса Хасик (мыс и район Дофара), сообщает Ибн Баттута, их судно через 4 дня бросило якорь у Джабаль Кума’н, что посредине моря. Там, на вершине горы, проживал святой старец-отшельник. Поднявшись на ту гору, они увидели рядом с уединенным жилищем старца цистерну с дождевой водой. Самого его обнаружили спящим. Разбудили и поприветствовали. Завели с ним разговор. Слушал он их внимательно. Молчал, и только покачивал головой в ответ. Пищу, принесенную для него с судна, взять отказался. Когда попросили благословить их, то он зашевелил губами и что-то произнес. Но так тихо, что сказанное им не расслышал никто. Одет старец был в изорванную в клочья одежду. Голову его укрывал от солнца войлочный колпак греческого образца, неизвестно как к нему попавший. Ни кожуха для воды, ни посоха, ни сандалий он не имел.

Остаток дня и ночь, рассказывает Ибн Баттута, они провели у подножья той горы. Дважды за это время вместе со старцем, обладавшим, как оказалось, красивым и звучным голосом, помолились. Прочтя последнюю молитву, он знаком дал им знать, что хотел бы остаться один. И, попрощавшись с ним, пишет Ибн Баттута, они удалились.

Отойдя от него на какое-то расстояние, Ибн Баттута решил все же вернуться и задать старцу несколько интересовавших его вопросов. Приблизившись к тому месту, где они оставили отшельника, почувствовал, по его словам, что неожиданно теряет к тому охоту. Более того, что его одолевает страх. И, развернувшись и не оглядываясь, догнал своих компаньонов, и вместе с ними спешно проследовал прочь, выполняяя просьбу старца-отшельника оставить его наедине с Богом.

Взойдя на борт судна, повествует Ибн Баттута, они продолжили путь. И через два дня подошли к группе небольших необитаемых островков. Мореходы называли то место Обителью птиц (речь, судя по всему, идет об островах Джазаир Дайманийат, месте остановки перелетных птиц и откладывания яиц морскими черепахами). Бросили якорь и высадились. Птиц там, действительно, оказалось множество. Матросы тут же изловили с десяток пернатых. Забили их, не спустив, однако, как должно мусульманам, кровь. Ощипали, сварили в котле на разожженном ими костре и съели. Так же поступили и с собранными ими яйцами в гнездах этих птиц. Отведал того мяса, как следует из повествования путешественника, и находившийся на их судне один торговец, родом с острова Масира, но проживавший в то время в Зафаре. Стыдясь им содеянного, он потом говорил Ибн Баттуте, что и подумать не мог, что кровь у птиц матросы не спустили. Чувствовал себя торговец после этого разговора, судя по всему, настолько неловко, замечает Ибн Баттута, что ни разу после этого даже не подсел к нему, хотя он и приглашал его поговорить с ним и поведать ему о торговле края.

Сам же Ибн Баттута, с его слов, питался во время пути сначала тем, что прихватил с собой, – лепешками с маслом. Когда же припасы закончились, то перешел на рыбу с финиками. Чаще всего моряки предлагали им поесть на судне шир махи, как называли этот сорт рыбы персы, то есть лев-рыбу. Слово «шир» по-персидски значит лев, поясняет он, а «махи» – рыба. Ловили ее матросы по утрам и вечерам. Разрезали на большие куски, варили или поджаривали. Ели сами и предлагали каждому, кто был на судне.

На полпути к острову Масира, пишет путешественник, они попали в дикий шторм, свирепствовавший до рассвета и, чуть было, не потопивший их судно. Передвигался на нем в Оман и один пилигрим-индус. Звали его Хайдар. Другие находившиеся на корабле мусульмане-индусы почтительно именовали его муланой, то есть человеком, знавшим наизусть Коран. Был он к тому же еще и известным в своих краях каллиграфом, красиво воспроизводившим на бумаге «стихи» (айаты) из Корана. Похоже, замечает Ибн Бат-тута, индус этот никогда прежде не видовал такой морской стихии. И, накрыв голову плащом, безостановочно читал молитвы. После того как ураган стих и море успокоилось, Ибн Баттута поинтересовался, о чем он думал, какие мысли обуревали его. Когда море неистовствовало, ответил Хайдар, меня охватил ужас, и я закрыл глаза. По прошествии какого-то времени открыл их, чтобы узреть, не пришли ли по мою душу те ангелы, которые собирают души усопших. Не приметив их, сказал про себя: «Слава богу! Если бы судну суждено было пойти на дно, то они бы непремено явились. И потому опять закрыл глаза, и продолжил читать молитвы. И так еще много и много раз, пока Господь не услышал обращенной к нему мольбы о спасении и не отвратил угрозу со стороны моря и от их корабля, и от людей на нем.

Прямо напротив их судна, повествует Ибн Баттута, находилось еще одно. Но вот оно затонуло. Не спасся никто, кроме одного правоверного мусульманина. Ему удалось добраться до берега вплавь, с именем Господа на устах.

Следующим местом, где они встали на якорь, рассказывает Ибн Баттута, был остров Масира. Там проживал владелец их бума, океанского аравийского парусника. Рыбы на острове том имелось в достатке, а вот все другие продукты завозили с Оманского побережья, из Эль-Батины.

Покинув Масиру, проведя в пути день и ночь, сообщает Ибн Баттута, они пришли в «гавань большого города под названием Сур». Оттуда хорошо просматривался лежавший за ним древний город Калхат, о котором он много слышал от торговцев, арабов и индусов. Все они отзывались о граде том, как о месте «бойких и многолюдных рынков», и одной из красивейших в мире мечетей.

Ибн Баттута захотел непременно посетить Калхат. Но их судно, после стоянки в Суре, планировало пробыть там не больше суток. И потому он решил отправиться туда по суше, не дожидаясь отхода корабля из Сура. Путь в Калхат, говорит путешественник, оказался далеко не таким легким и близким, как он себе представлял, всматриваясь в его очертания из Сура. Ко всему прочему, постоянно приходилось быть начеку. И все потому, что нанятый им проводник, как понял Ибн Баттута, положил глаз на его вещи, и задался мыслью прибрать их к рукам. Всякий раз, когда провожатый во время ночлега под открытым небом начинал ворочаться, то путешественник, по его словам, ясно давал ему знать, что не спит.

И вот, наконец, перед его взором предстал Калхат. Стражник у въезных ворот, поинтересовавшись, кто он и зачем пожаловал, заявил, что Ибн Баттуте надлежит проследовать вместе с ним к губернатору города, дабы лично поведать ему о том, что привело его в Калхат, и куда он держат путь. Человеком, сообщает Ибн Баттута, губернатор оказался обходительным и любознательным. Заинтересовавшись беседой с ним, пригласил к себе в гости. И никак не хотел отпускать. Ибн Баттута прожил в его доме шесть дней. Жара в Калхате стояла невыносимая; и он, по его выражению, изрядно подустал, и едва держался на ногах.

Познакомившись с городом, Ибн Баттута, судя по всему, был сильно впечатлен всем тем, что увидел там. Особенно той мечетью, о которой так много слышал, мечетью с гробницей легендарной Биби Марйам, дочери правителя Ормуза Бахи ад-Дина Айаза. Возведенная на возвышенности и смотрящая изящным фасадом на море и гавань, она притягивала к себе взоры всех, без исключения, прибывавших в город мореходов, торговцев и путешественников. Стены ее, покрытые красивыми изразцами с изображениями животных и растений, изящный михраб, указывающий направление на Мекку, резные входные двери и потолок, действительно, делали мечеть эту одним из красивейших творений человека, говорит путешественник.

Находясь в Калхате, повествует Ибн Баттута, он ел там такую вкусную рыбу, какой прежде ему вкушать не доводилась, ни в одной другой стране мира. Подавали ее к столу с рисом. Завозили его из Индии. Оттуда же поступали и многие другие продукты. Ели оманцы исключительно руками, и торговцы, и шейхи, и простой люд.

Население Калхата, отмечает Ибн Баттута, составляли в основном торговцы. Язык жителей города, хотя и являлись они арабами, назвать чистым арабским можно было едва ли. Чувствовалось влияние персов. Каждое предложение, что интересно, рассказывает он, калхатцы «превращали в вопрос», добавляя в конце слово «ля» («нет»). Говорили, к примеру: «Вы ели сегодня, нет?»; «Вы ходили на рынок, нет?»; «Вы делали то-то и то-то, нет?». Большинство горожан и жителей сел в окрестностях Калхата, делает интересное замечание путешественник, являлись хариджитами (самая ранняя в исламе религиозно-политическая группировка, образовавшаяся в ходе борьбы за власть в Халифате между ‘Али и Му’авиййей). Однако открыто следовать их догмату не могли, поскольку находились под властью короля Ормуза, Султана Кутб ад-Дина, суннита.

Упомянул Ибн Баттута и о располагавшейся в окрестностях Калхата живописной деревушке Тайба, «с журчащими ручьми и цветущими садами». Оттуда, сообщает он, в Калхат поставляли фрукты, а на Ормуз – плоды «растения эль-муррувари». Смысл этого, укрепившегося за ними персидского названия, – «драгоценные», что говорит о том, настолько нравились они персам.

После Калхата, как следует из заметок Ибн Баттуты, он в течение семи дней добирался до Низвы, города, что во Внутреннем Омане, лежащего у подножья гор и окруженного фруктовыми садами и рощами финиковых пальм. В Низве, пишет он, которую арабы Омана именуют порой Назвой, – богатые рынки и красивые мечети, величественные и тщательно прибранные. Люди, проживающие там, – отважные и смелые; племена – воинственные, и потому, то и дело, схлестываются друг с другом. Арабы тамошние принадлежат к секте ибадитов. Когда имам их произносит в мечети хутбу (проповедь), то молится в ней только за «праведных» халифов Абу Бакра и ‘Умара, и ни словом не упоминает двух других – ‘Усмана и ‘Али (в пятницу, к сведению читателя, хутба предшествует молитве, а в другие дни – следует за ней). Если же в проповеди и ссылается на те или иные поступки или слова халифа ‘Али, то имени его не произносит, а называет Человеком. Говорит, к примеру: «Человек сказал то-то и то-то».

Женщины-оманки, жены и наложницы в гаремах, рассказывает Ибн Баттута, – «большие интриганки». Мужчины к проявлению женщинами ревности по отношению к ним абсолютно безразличны, и к интригам, что они плетут в гаремах, относятся спокойно.