Полная версия

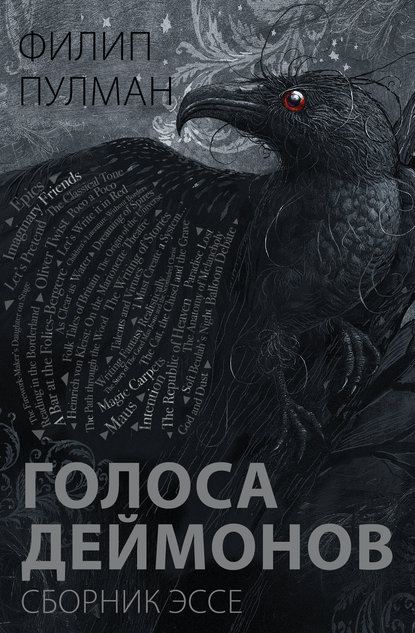

Голоса деймонов

И наконец – возвращаясь к образной схеме бинарного деления, – Лира теряет способность понимать алетиометр, а затем происходит то, из-за чего многие юные читатели огорчились больше всего, – Лире приходится расстаться с Уиллом. Но такой финал сильнее, чем если бы они остались вместе; и, на мой взгляд, одна из причин, по которым он лучше другого, более радостного финала, – в том, что он следует главному формальному паттерну всей истории: принципу разделения того, что было единым целым.

Итак, Марк Тернер и его теория образных схем подвернулись мне под руку в самый подходящий момент: благодаря им я увидел то, чего не замечал раньше, и смог сознательно это усилить. А следующая цитата хорошо иллюстрирует обратную ситуацию – то, что происходит, когда в неподходящий момент в вашу работу вмешивается критик:

«Она выглядит не только растерянной, но и решительной», – с восхищением подумала леди Ханна, а Магистр заметил и кое-что еще: детская, неосознанная грация исчезла и Лира стесняется своего повзрослевшего тела.

Янтарный телескоп, с. 518Не знаю, как устроены другие сочинители, но лично я никогда не начинаю историю с темы. Конечно, все мои истории о чем-то повествуют, но я никогда не знаю заранее, о чем. Это выясняется только в процессе. Поэтому мне приходится начинать с картин, образов, сцен, настроений – словно с обрывков сновидения или фрагментов полузабытого фильма. Все мои истории начинаются именно так. Так было и с трилогией: я не понимал, о чем она будет, пока не открыл для себя деймонов (а как я их открыл – скоро расскажу). Точнее говоря, я понял, о чем будет моя история, когда обнаружил, что у детей деймоны меняют облик, а у взрослых – нет. Вот тут-то идея и тема ринулись навстречу друг другу, как искра и струя бензина. На самом деле я не знаю, что из них возникло первым, но стоило им встретиться, как они вспыхнули ярким огнем.

Тема моей истории – конец невинности. Вся трилогия, все 1200 страниц, – это такой громоздкий комментарий к изумительному очерку Генриха фон Клейста о театре марионеток (позже я вернусь к нему и расскажу подробнее), а сам очерк в свою очередь – необыкновенно изящный комментарий к третьей главе Книги Бытия. И об этом же повествует восьмая Дуинская элегия Рильке.

Историю Адама и Евы я считаю основополагающим мифом о том, почему мы такие, какие есть. Вкусив плод от древа познания, мы отделились от природы, потому что приобрели способность размышлять о ней и о самих себе. Это и есть изгнание из райского сада. И вернуться обратно мы не можем, потому что путь нам преграждает ангел с огненным мечом; если мы хотим снова обрести блаженство, которое испытывали, когда были едины со всем сущим, надо идти не назад, а вперед (говорит Клейст), чтобы обойти весь мир по кругу и вернуться в рай, так сказать, с черного хода. Иными словами, о невинности надо забыть – ее больше нет; нет смысла тосковать о прошедшем детстве и упиваться нездоровой ностальгией; надо повзрослеть. Надо оставить в прошлом бессознательную благодать детства и отправиться на поиски совершенно другого качества – а именно мудрости. А чтобы обрести мудрость, нам придется усвоить весь опыт, доступный человеку. Придется идти на компромиссы, пачкать руки, страдать, трудиться в поте лица и учиться.

В невинности никакой мудрости нет; мудрость не может быть невинной. И это очень больно и очень трудно, но это – единственный путь; и в конце этого пути мы обретем – если не сдадимся и не опустим руки – новое понимание мира, более глубокое, полное и богатое, чем было у нас до того, как мы вкусили плод познания добра и зла.

Именно поэтому Лира перестает понимать алетиометр. Эта способность была у нее врожденной; она приобрела ее без всякого труда, словно некий дар свыше; но дар этот уходит безвозвратно – остается только память о том, как легко, уверенно и быстро она когда-то читала символы. Но моя история – вовсе не о том, как прекрасно быть ребенком, и главный ее принцип – не сожаления и ностальгия по прошлому. Это история о том, что необходимо взрослеть, и главный ее принцип – реализм и надежда.

Так вот, я собирался рассказать, что происходит, когда сталкиваешься с критиком в неподходящий момент. Случилось это из-за того, что раздумья о грехопадении и обо всех смыслах этого мифа естественным образом навели меня на мысль о гностицизме. Очень модная тема этот гностицизм: сейчас он у всех на слуху. Изначальный гностический миф повествует о том, как некий лжетворец Демиург создал наш материальный мир, чтобы заточить в нем искры истинной божественности, отпавшие от настоящего Бога – невообразимо далекого от нас истинного Бога, – в котором был их источник и дом. Соответственно, задача тех, кто познал истину, – задача гностиков, заключается в том, чтобы вырваться на свободу из материального мира и отыскать обратный путь.

В наши дни к этому мифу обращаются многие: на высоколобом конце спектра – именитый литературный критик Гарольд Блум со своими «Знаками нового тысячелетия», а на популярном – «Секретные материалы», «Матрица» и «Шоу Трумана» (да, и то, и другое, и третье – гностицизм чистой воды!). Весь этот мир (как бы говорят они нам), мир, который можно увидеть и потрогать, мир власти, политики и правительства, официальных заявлений и международных корпораций, – все это лишь иллюзия и фальшивка, огромный заговор с целью поработить нас и держать в невежестве. «Истина там, за пределами»[16], – говорит агент Малдер в «Секретных материалах».

Гностический миф – очень мощная история: он глубоко драматичен и ставит в центр всего происходящего нас, людей, и ситуацию, в которой мы оказались. И он как будто бы объясняет, почему столь многие из нас несчастны, чувствуют себя не у дел, ощущают себя оторванными от мира и от всего, что приносит радость и смысл жизни. Мы не чувствуем себя в этом мире как дома, говорит он, потому что этот мир – не наш дом. Но тот, кто знает правду, может отыскать выход.

Чтобы еще глубже погрузиться в этот завораживающий миф, нам не хватит времени, но меня, разумеется, заинтересовала его связь с историей грехопадения, потому что и то, и другое – это истории о знании. Единого и официально принятого гностического учения не существовало, но некоторые секты, время от времени оказывавшие влияние на раннехристианскую мысль (до тех пор пока христиане не осудили все варианты гностицизма разом как еретические), поклонялись тому самому Змею, который помог Адаму и Еве увидеть истину, спрятанную от них демиургом, ложным богом.

Поэтому я с большим интересом читал все высоколобые книжки о гностицизме, какие удавалось найти, и, разинув рот, поглощал всю популярную продукцию на ту же тему. И вот, когда я уже дописал «Янтарный телескоп» до середины, мне попалась книжка Э. Д. Наттела под названием «Альтернативная Троица: гностическая ересь в сочинениях Марло, Мильтона и Блейка». Это оказался настоящий кладезь полезной информации, удачных догадок и неожиданных взаимосвязей; я схватил ее с восторгом и прочел, не отрываясь, а когда дочитал, внезапно обнаружил, что не могу писать дальше. «Альтернативная Троица» загипнотизировала меня и ввергла в полную неподвижность. Наттел так интересно рассуждал и приводил такие убедительные примеры, что под его влиянием я невольно начал сомневаться в собственной истории: «Да, пожалуй, тут я немного ошибся… и, конечно же, стоило немного четче провести линию офитов… и он, должно быть, прав: Мильтон говорит о Сатане то-то и то-то, а значит, нужно еще раз подумать, что сказать насчет того-то и того-то… а если Блейк относился к змею неоднозначно, то я, пожалуй, вступлю на зыбкую почву, когда примусь за следующую главу…»

Одним словом, после книги Наттела я только и мог, что ползать мышью по дому чужого интеллекта, стараясь ничего не нарушить, не нашуметь и не наделать ошибок. И все из-за того, что книга попалась мне в неподходящий момент, когда моя история еще не оформилась окончательно.

Из этого тупика меня вывел Блейк (о чем я рассказываю подробнее в эссе «Я должен сотворить Систему»). Я вспомнил его строчку: «Я должен сотворить Систему, чтоб не стать рабом чужих систем»[17], – и все как рукой сняло. Я подумал: а ведь и правда! Я могу говорить, что хочу. И если я разойдусь во мнениях с Мильтоном, Блейком и Э. Д. Наттелом – что ж, тем хуже для них. Бывают такие времена, когда к критике стоит относиться так же, как бессмертный Берти Вустер из книг П. Г. Вудхауса полагал нужным относиться к сыпи. Принимая ванну однажды утром, он заметил, что у него на груди появились пятнышки. «Я бы не рекомендовал чесать их», – сказал Дживс. «Ты неправ, – возразил Берти. – Этим пятнышкам требуется твердая рука»[18]. Так вот, по моему мнению, критикам тоже иногда требуется твердая рука.

Чтобы закрыть тему гностического мифа, добавлю, что моя система (мой собственный миф, если угодно) в одном определяющем отношении противостоит гностической: в моей истории первостепенную, абсолютную важность имеет «физический мир», потому что «он – наша истинная родина и всегда был ею», как говорит один из духов в стране мертвых. Лира узнаёт об этом случайно, когда духи начинают упрашивать ее рассказать что-нибудь о мире живых, напомнить им о ветре и солнечном свете; и Лира понимает, что на этот раз ее фантазии – все эти нагромождения нелепых выдумок – будут неуместны. И она рассказывает духам кое-что из того, что происходило на самом деле, изо всех сил стараясь передать слушателям запахи, звуки и образы, все чувственные впечатления, всю осязаемую ткань реального мира. Она расстается с фантазиями и становится реалисткой. (И то же самое происходит с историей в целом: она движется от фэнтези к реализму. Именно поэтому в финале трилогии Лира отправляется в школу: поистине жестокое разочарование для некоторых критиков, ученых и даже учителей, для которых, похоже, само понятие образования утратило все свое благородство и моральную ценность и перестало вызывать чистый и страстный восторг.)

Так или иначе, рассказывая свою правдивую историю, Лира, к своему изумлению, видит, что гарпии, сторожившие и мучившие духов в стране мертвых, бросили все свои дела и тоже внимательно слушают. Оказывается, они тоже изголодались по правде – правде о мире, правде о жизни. И Лира заключает с ними сделку: отныне каждый дух, пришедший в страну мертвых, должен будет рассказать им свою историю – честную историю о себе и о своей жизни. И тогда гарпии проводят этого духа к выходу в верхний мир, где он наконец-то сможет раствориться в живой физической вселенной и освободиться от скорби и тоски – неизменных спутников бессмертия. Итак, моя ересь – в том, что вечную жизнь я считаю не наградой, а жесточайшим наказанием, которому Бог подвергает нас за греховное стремление взрослеть и набираться мудрости.

Кроме того, подразумевается, что если вы всю жизнь будете бездельничать, смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, вам не найдется о чем рассказать гарпиям в мире мертвых, и вы останетесь там навсегда.

Последний отрывок, который я хочу прокомментировать, – это совершенно простой и прямолинейный диалог. Лира бежит от миссис Колтер и останавливается у кофейного киоска, где привлекает к себе внимание мужчины, изображенного здесь на иллюстрации.

Иллюстрация автора к 6-й главе «Северного сияния»

Деймон, сидящий у него на плече, – лемур. Теперь представьте себе, что этот персонаж говорит благородным, хорошо поставленным голосом Лесли Филлипса, – и вы сразу поймаете верную интонацию.

Итак, он заводит разговор с Лирой:

– Куда же это ты идешь, одна?

– Мне надо встретиться с отцом.

– А кто он?

– Он убийца.

– Кто?

– Я же сказала: убийца. Это его профессия. Сегодня у него заказ. Тут у меня чистая одежда, потому что после работы он обычно весь в крови.

– А! Ты шутишь.

– Нет.

Лемур пискнул и, спрятавшись за голову мужчины, выглянул оттуда. Лира невозмутимо допила кофе и доела сэндвич.

– Спокойной ночи, – сказала она. – Я вижу, отец выходит. Вид у него немного сердитый.

Северное сияние, с. 101На примере этого отрывка я коротко объясню, почему диалог писать проще, чем повествование. Когда персонажи прочно обоснуются в вашем воображении, вы без особого труда начнете слышать, что они говорят друг другу. Они сами будут подсказывать слова, вам останется только записывать. Видеть, что они делают, тоже можно, но это будут не слова, а картинки, зрительные образы. Слова для описания этих картинок вам придется подбирать самостоятельно, а это уже не так просто. Как лучше написать: «Она остановилась у кофейного киоска…»? Или «Лира увидела кофейный киоск и остановилась…»? Или, может быть, так: «Увидев кофейный киоск, Лира решила остановиться…»? Описать эту ситуацию можно сотнями способов, и всякий раз приходится выбирать, какой из вариантов сохранить, а какие – отвергнуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Мало-помалу; шаг за шагом» (исп.).

2

Bookseller – влиятельный британский журнал, посвященный новостям издательского дела. Здесь и далее прим. переводчика.

3

«Давз Пресс» (The Doves Press) – частная типография в Хаммерсмите (Лондон), основанная Томасом Джеймсом Кобден-Сандерсоном и Эмери Уокером и действовавшая в 1900–1917 гг. «Давз» прославилась не только высоким качеством изданий, но и особым шрифтом, который был основан на литерах одной из венецианских типографий конца XV века, но в то же время адаптирован к современному восприятию и не отвлекал от содержания текста.

4

Джон Лоуренс (р. 1933) – выдающийся английский иллюстратор и гравер, лауреат множества премий и создатель иллюстраций более чем к двумстам изданиям. Среди прочего, он проиллюстрировал книги Ф. Пулмана «Оксфорд Лиры» и «Однажды на Севере».

5

Блетчли-парк – поместье в Блетчли (Милтон Кинс, Англия), где в годы Второй мировой войны находилось главное шифровальное подразделение Великобритании.

6

В английском языке эти конструкции имеют одинаковый смысл – быть утомленными / тяготиться чем-то – но вторая вошла в употребление сравнительно недавно (видимо, по аналогии с «tired of», «weary of») и до сих пор считается второсортной для формальной письменной речи.

7

У. Шекспир, «Буря», акт III, сцена 2. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

8

Мидлист – книги, не входящие в число бестселлеров, но приносящие издательству стабильную прибыль. Бэклист – книги, пользующиеся спросом независимо от времени.

9

Здесь и далее книга «Северное сияние» цитируется в переводе В. Голышева. Нумерация страниц приводится по английским изданиям.

10

Отрывок из стихотворения Роберта Фроста «Неизбранный путь», перевод Дмитрия Новика.

11

Начало романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В переводе И. С. Маршака первая фраза романа полностью выглядит так: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».

12

Роман «Чудесный нож» здесь и далее цитируется в переводе В. Бабкова.

13

Здесь и далее роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» цитируется в переводе М. Дьяконова.

14

Здесь и далее роман «Янтарный телескоп» цитируется в переводе В. Бабкова и В. Голышева.

15

На русском языке роман выходил под названием «Отрубленная голова».

16

Более известный перевод этой фразы «Истина где-то рядом» не вполне точен.

17

Строка из поэмы У. Блейка «Иерусалим», пер. Д. Смирнова-Садовского.

18

Сцена из повести П. Г. Вудхауса «Тетки – не джентльмены».